A Parma moda e pubblicità raccontano l’Italia del Novecento in una mostra alla Fondazione Magnani Rocca

La Villa dei Capolavori della Fondazione ospita una mostra dedicata all’impatto della moda e della pubblicità sulla cultura italiana del secondo Novecento tra nomi celebri, come Oliviero Toscani, e momenti rivoluzionari per la storia della comunicazione

“Milano: di Milano ho fatto la città eletta dove vivo e lavoro. È una città che ti permette di esprimerti se hai qualcosa da comunicare, e ti rispetta per questo. Qualità eccezionale per una metropoli, perché Milano è una metropoli.” Quando entro nella Villa dei Capolavori – sede della Fondazione Magnani-Rocca, dove sono ospitate opere di Renoir, Monet, Cézanne, Tiziano, Dürer, Van Dyck, Goya, Canova e Morandi – è la voce di Giorgio Armani ad accogliermi. Proviene da Made in Milan, il documentario girato dal premio Oscar Martin Scorsese nel 1990 e dedicato al lavoro del grande stilista, recentemente scomparso. Sullo sfondo, la Milano “da bere”; in primo piano, un grande lavoro: quello che diede forma e sostanza ai meravigliosi abiti portati in passerella, eleganti e privi tuttavia di rigidità, che attraversavano con il corpo delle modelle e dei modelli lo spazio fisico e musicale. La seconda metà del Novecento è stata un’epoca di grandi cambiamenti nel mondo della moda e la mostra “Moda e pubblicità in Italia. 1950 – 2000” allestita alla Fondazione Magnani-Rocca traccia l’evoluzione affascinante e potente del costume e della comunicazione nel nostro Paese, ovvero di ciò che costituisce l’identità del Made in Italy.

“Moda e pubblicità in Italia. 1950 – 2000” e il costume del nostro Paese

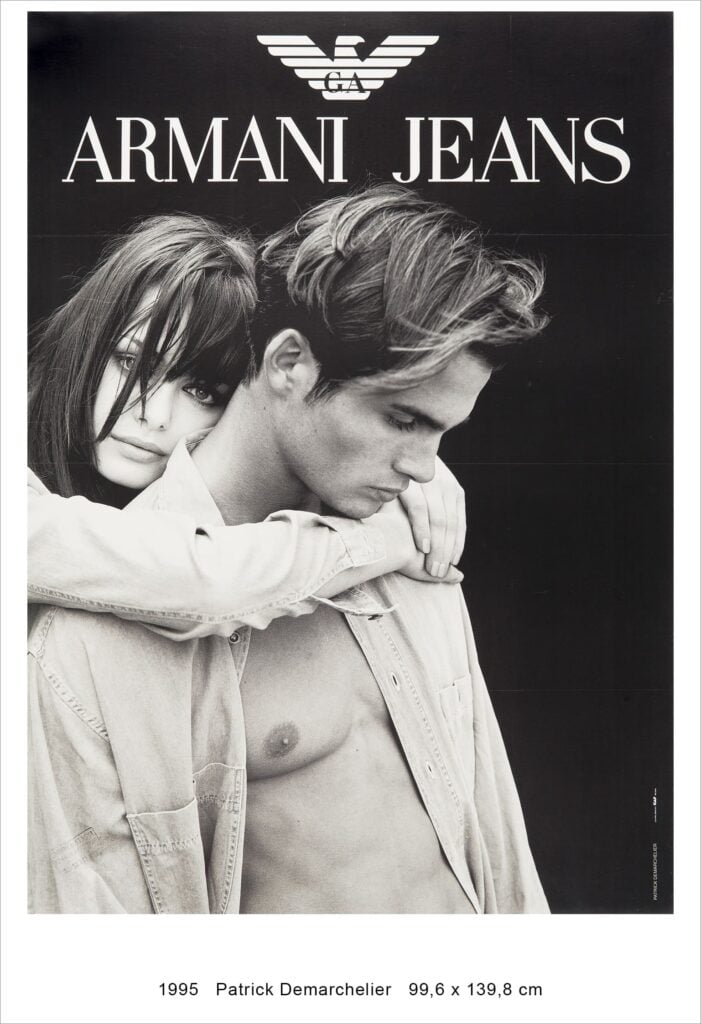

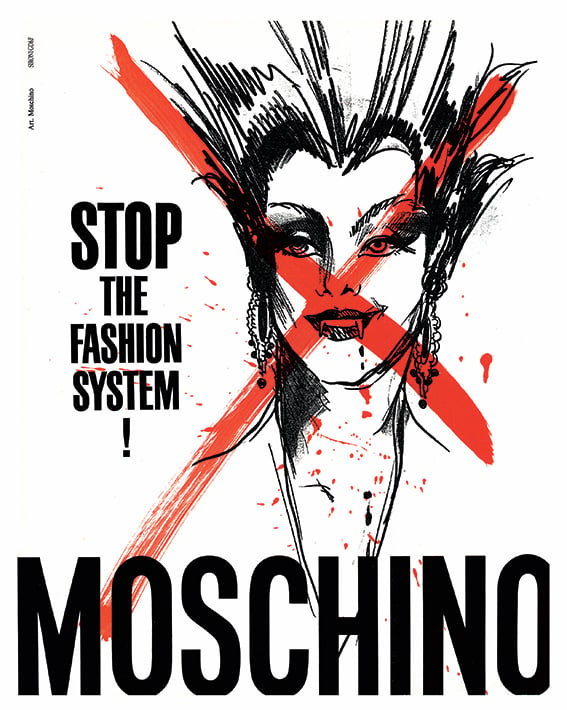

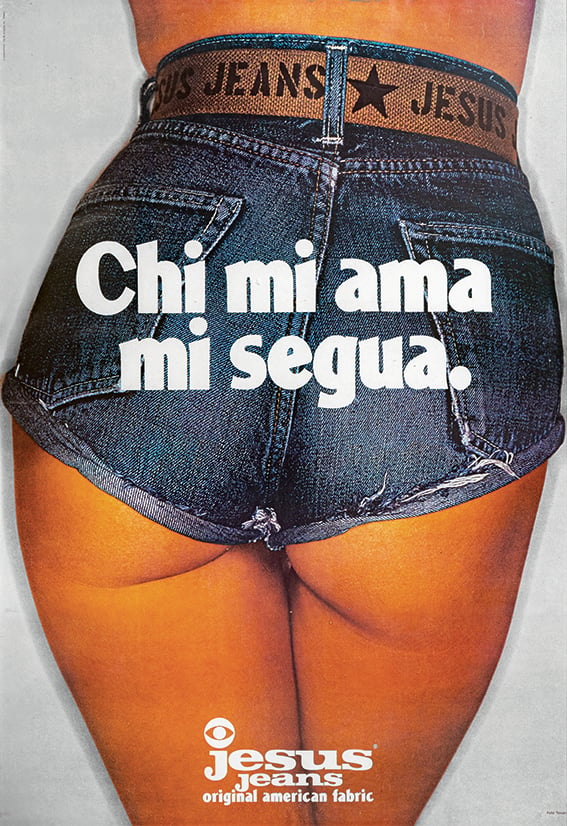

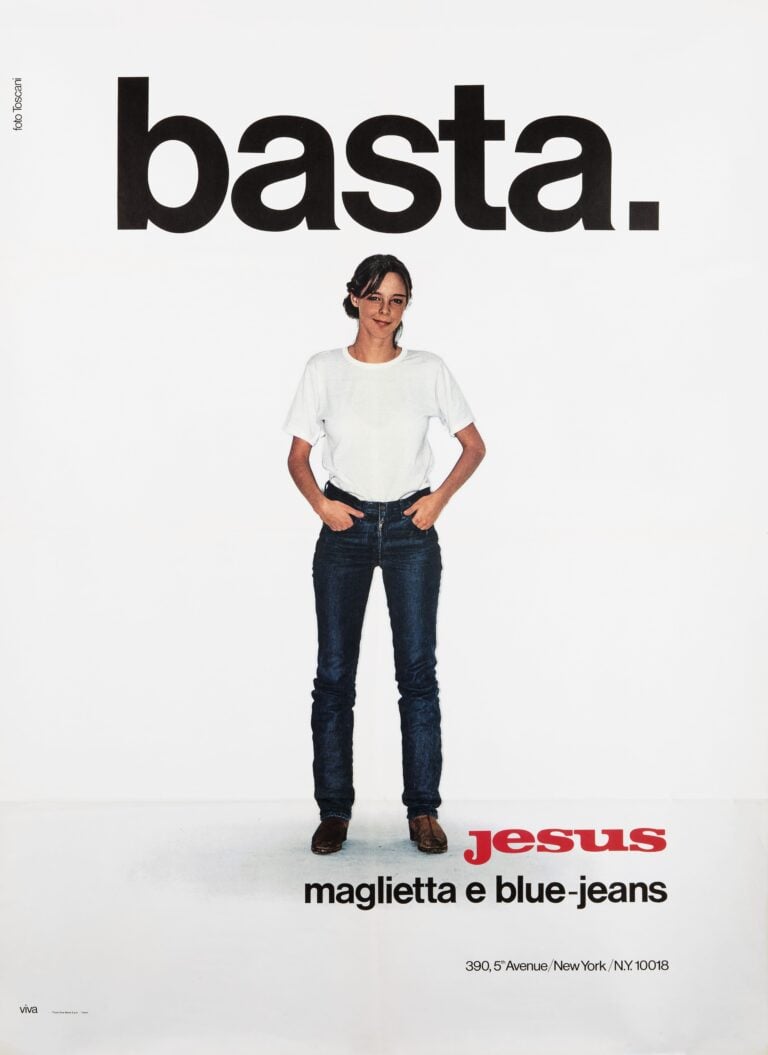

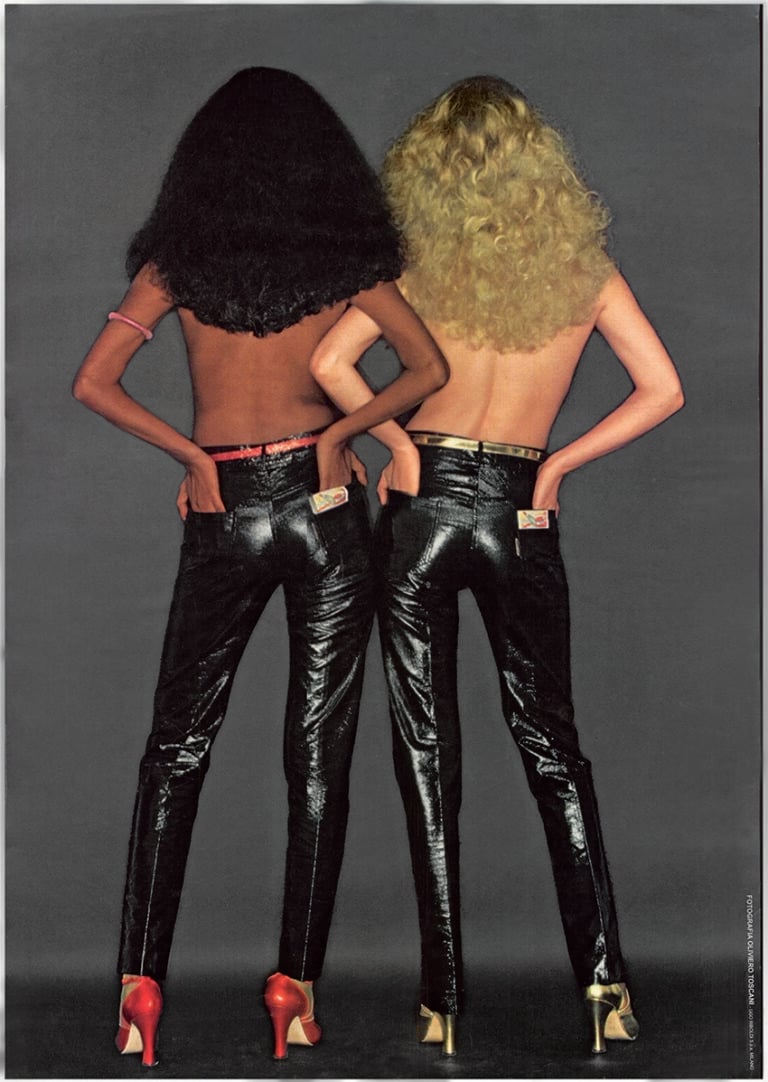

Dal 1950 al 2000 lo stile italiano si diffuse con slancio impetuoso nel mondo. Negli anni del Dopoguerra la moda italiana rappresentò la capacità di coniugare creatività artigiana e modernità industriale, e parallelamente emersero i codici delle culture giovanili che portarono alla ribalta jeans e t-shirt. Definito da Pasolini “il nuovo spirito della seconda rivoluzione industriale”, fece enorme scalpore la decisione di lanciare slogan come Non avrai altro jeans all’infuori di me e Chi mi ama mi segua nelle campagne per i jeans Jesus, firmate dal provocatorio Oliviero Toscani nel 1973. Negli anni Settanta Milano divenne baricentro della moda, dove si concentravano l’industria tessile e quella creativa. Si consolidò la definizione di Made in Italy, ovvero un sistema plurale che includeva haute couture e prêt-à-porter, sartoria e industria, innovazione tessile e sperimentazione pubblicitaria. Ne furono protagonisti – tra gli altri – Armani, Valentino, Ferrè, Versace, Missoni, Dolce&Gabbana, Gucci, Prada, Max Mara, Moschino, Ferragamo, Pucci, Zegna, Coveri, Fiorucci, Diesel e Benetton.

La rivoluzione della comunicazione alla Fondazione Magnani Rocca

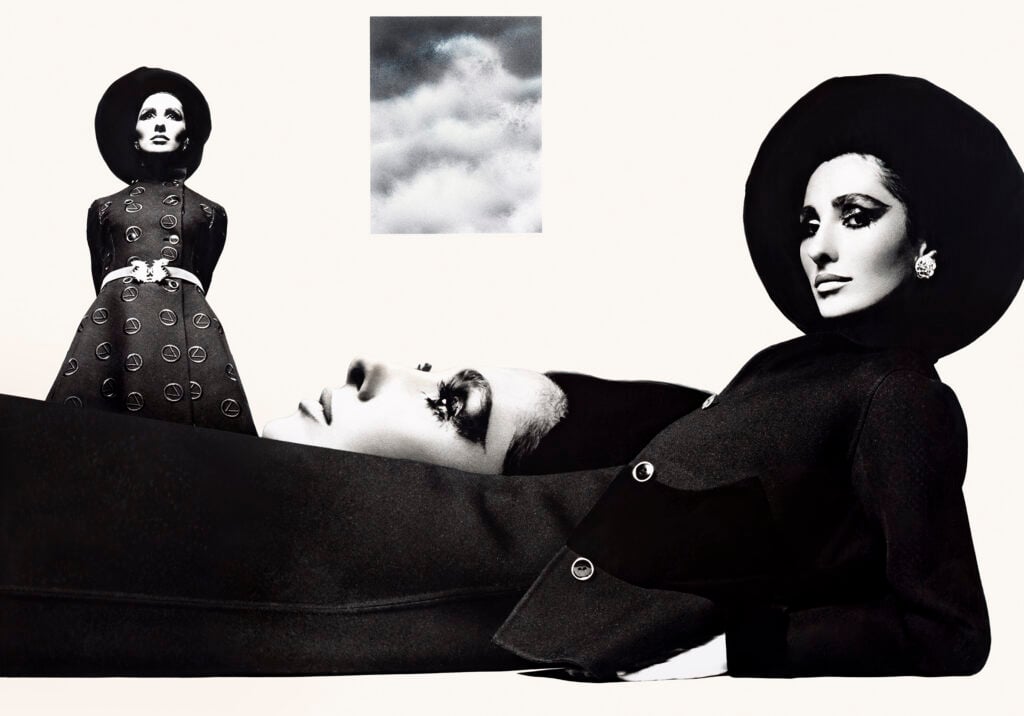

Il percorso espositivo rivela una rivoluzione: tra le prime campagne pubblicitarie patinate che mostravano un’eleganza raffinata prorompono quelle audaci e provocatorie degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Le maison collaborarono in quegli anni con i fotografi e grafici più importanti per fare della comunicazione una strategia vincente, che nel perseguire un obiettivo di vendita ha in realtà segnato profondamente la storia dei marchi. Fotografi come Alfa Castaldi, Gian Paolo Barbieri, Fabrizio Ferri e Oliviero Toscani seppero formulare un linguaggio visivo al servizio della moda, ma che oggi percepiamo come strumento di immaginazione e di racconto sociale. La televisione (inizialmente attraverso il Carosello) fu poi il canale attraverso il quale la pubblicità divenne popolare e persuasiva, e la moda fu grande motore di questa dirompente trasformazione del linguaggio. Oggi gli spot più iconici sono parte del nostro immaginario collettivo, e mentre seguiamo il percorso della mostra ci ritroviamo a immaginarci in un mondo tutto diverso, seduti sul divano di fronte al tubo catodico, nell’era analogica.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Il ruolo centrale delle riviste

Ci furono poi le riviste, osservatorio privilegiato dei cambiamenti sociali e del ruolo delle donne. Testate come Amica, nata anche grazie al contributo di Dino Buzzati nel 1962, proposero certamente reportage di moda, ma allo stesso tempo affrontarono temi importanti e urgenti legati alla conciliazione tra lavoro e ruolo femminile, emancipazione e sessualità. Negli Anni ’70 nacquero riviste femminili di impronta più politica e femminista, mentre negli Anni ’80, affiancando l’esplosione del Made in Italy, si diffusero riviste dinamiche e audaci, che contribuirono a ridefinire il ruolo femminile nella società. Le riviste sono perciò documento: costituiscono un importante strumento di comprensione delle trasformazioni dell’identità del nostro Paese.

“Moda e pubblicità in Italia. 1950 – 2000”: la parola dei curatori

Quello che inizialmente è stato in Italia uno sguardo prudente al progresso, ritardato da rigidità e censure, ha in realtà contribuito a definire un’identità, un gusto preciso che, come definiscono i curatori Dario Cimorelli, Eugenia Paulicelli e Stefano Roffi, “unisce memoria, ironia e affabulazione”. Ci rendiamo conto che la moda è entrata nelle nostre vite e che oggi è parte del nostro immaginario e della nostra cultura, lasciandoci in fondo, attraverso la sua rivoluzione visiva e di pensiero, un’estrema libertà di scelta e di immaginazione.

Anna Vittoria Zuliani

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati