La Galleria Nazionale di Roma verrà completata dopo 50 anni di tiramolla? 15 milioni di investimento e progetto di Mario Botta

Un nuovo Centro Studi e un auditorium polifunzionale, ma anche nuovi spazi per le mostre temporanee e un giardino ripensato nell’uso e nei servizi. L’epopea dell’Ala Cosenza, voluta da Palma Bucarelli e rimasta incompiuta per decenni, tra cavilli burocratici, incomprensioni e degrado, sembra volgere al lieto fine

15 milioni di euro e un grande nome dell’architettura per la riqualificazione di un’infrastruttura rimasta incompiuta per decenni. È questo il futuro che si profila per l’Ala Cosenza alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, destinata a implementare gli spazi e le funzioni del museo romano grazie a uno degli investimenti più significativi nel settore culturale degli ultimi anni, sebbene piuttosto contenuto rispetto all’ambizione del progetto che si prospetta (sarà sufficiente questo stanziamento per completare i lavori? Sembra difficile).

La storia dell’Ala Cosenza, alle origini dell’ampliamento della GNAMC

Un progetto già troppo a lungo rinviato e rimasto impantanato tra polemiche e cavilli burocratici. All’origine della storia, che data agli Anni Sessanta, c’è l’intuizione di Palma Bucarelli, all’epoca direttrice del museo, che propose l’ampliamento dell’edificio inaugurato nel 1915 per accogliere le collezioni della galleria nazionale d’arte moderna (fondata con decreto regio nel 1883, su proposta di Guido Baccelli), già dopo cinquant’anni insufficiente a ospitare le collezioni in questione. Il progetto di espansione verso la collina retrostante il Palazzo delle Belle Arti – progettato da Cesare Bazzani nel 1911 – fu affidato all’architetto tardo razionalista Luigi Cosenza (già firma dell’Olivetti di Pozzuoli). Cosenza venne scelto per la sua vicinanza ideologica a Walter Gropius – contattato originariamente da Bucarelli – e per la volontà di privilegiare la funzione pedagogica e sociale del museo: il nuovo edificio avrebbe dovuto rappresentare uno strumento per fare cultura, in linea con la visione innovativa della direttrice, che immaginava spazi capaci di accogliere anche manifestazioni teatrali e musicali, sale di studio e luoghi di svago.

Il progetto dell’Ala Cosenza per un museo aperto alla città

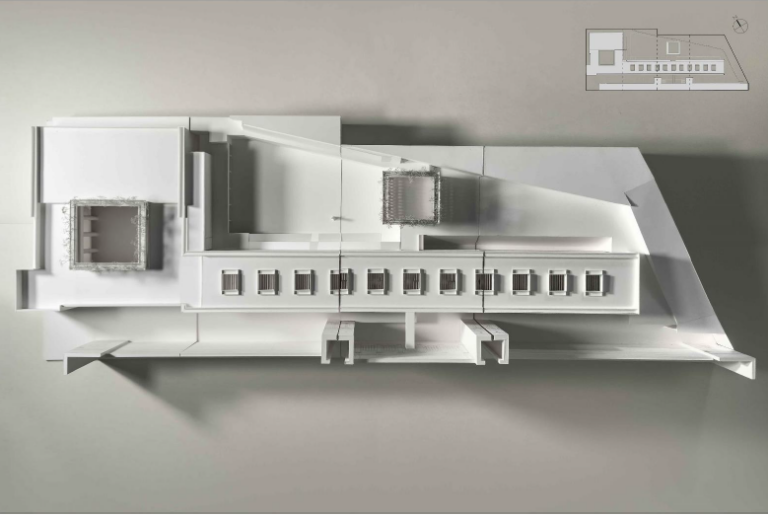

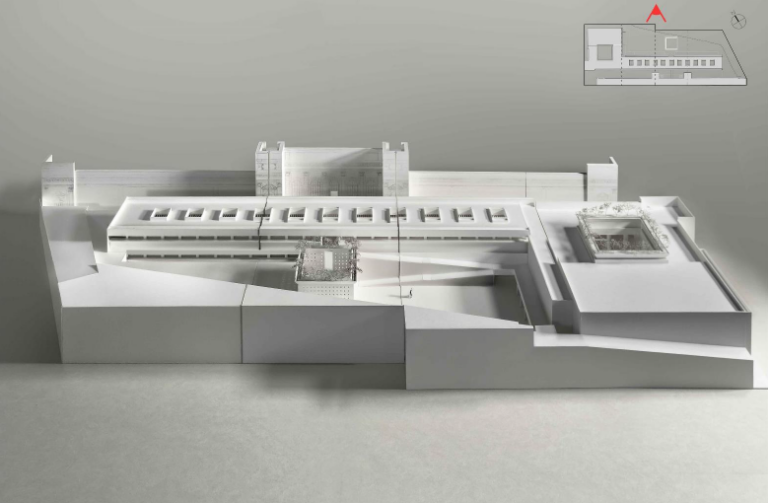

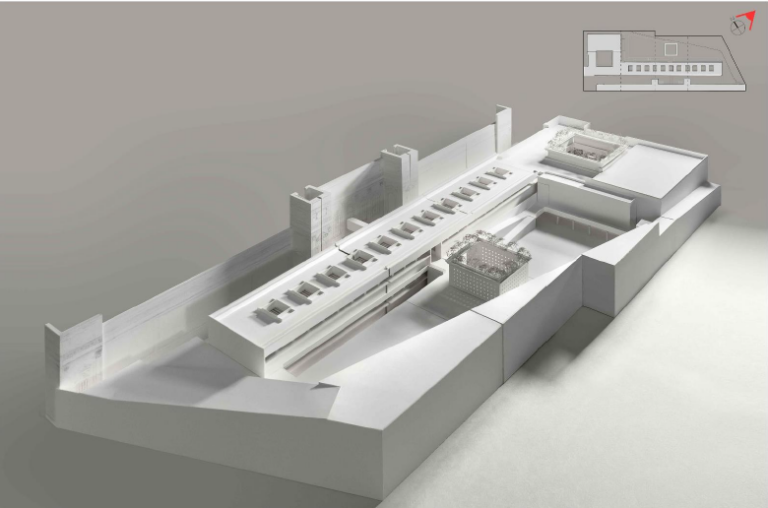

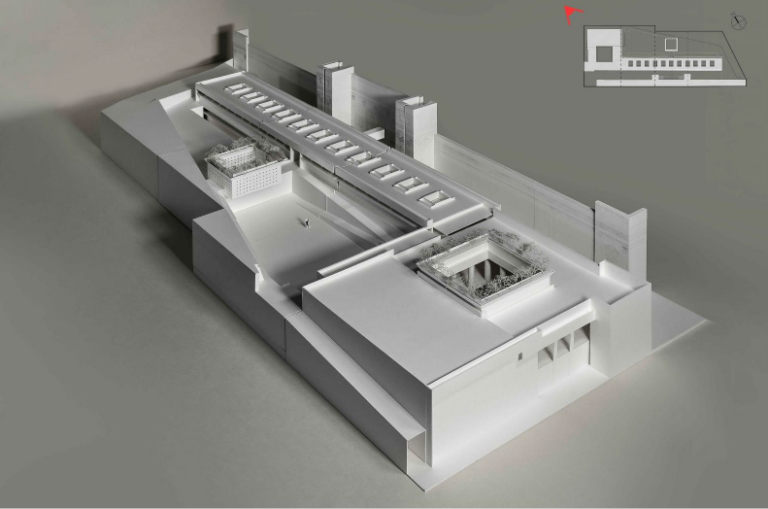

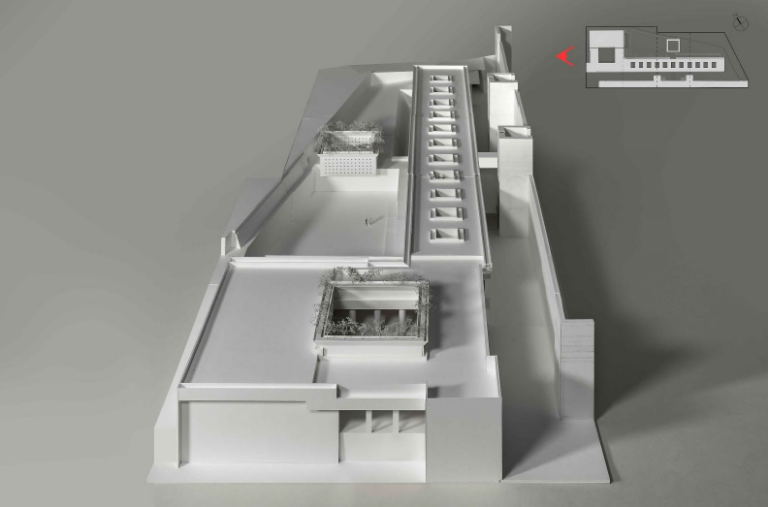

L’architettura di Cosenza, finanziata nel 1973 e avviata dal Genio Civile nel 1976, proponeva un museo concepito innanzitutto come spazio pubblico, dotato di sale espositive, auditorium e biblioteca. Adattandosi alla morfologia del lotto, la planimetria prevedeva lo sviluppo orizzontale di tre volumi architettonici articolati attorno a una corte allungata: la galleria maggiore, parallela all’edificio storico e destinata a funzioni espositive su due livelli; la galleria minore, perpendicolare alla precedente e pensata per ospitare biblioteca e archivi; e un volume quadrato dedicato all’auditorium. Il complesso architettonico, di quattromila metri quadrati di superficie coperta, comprendeva anche aree multifunzionali e didattiche, un giardino delle sculture e un’area cuscinetto “verde” tra la preesistenza e la nuova architettura.

L’epopea di un progetto incompiuto

Ma il cantiere si arenò per la scomparsa di Cosenza nel 1984, tra carenza di risorse e questioni burocratiche, senza essere completato, pur essendo stato usato a partire dal 1988 per allestire qualche mostra nella Galleria Maggiore, spazio del progetto portato a termine. Nel 1998, l’Ala Cosenza fu chiusa per inadeguatezza strutturale e funzionale, e il nuovo concorso indetto per completarla fu vinto dallo studio svizzero Diener&Diener, con un master plan molto dibattuto che prevedeva la demolizione e la ricostruzione della struttura, considerata, dai più, la testimonianza di un grande architetto da preservare. Premesse che portarono lo studio svizzero a rivedere il progetto, ma troppo tardi: quando nel 2005 si fu pronti a procedere, anche per la concomitanza con gli investimenti per la creazione del MAXXI venne meno il finanziamento necessario a sostenere il cantiere, di fatto mai concretamente avviato, con conseguenze evidenti, nel lungo periodo, sullo stato di conservazione del sito.

Il lungo iter burocratico per la riqualificazione dell’Ala Cosenza

Nel 2016 fu stanziato un primo finanziamento per riavviare la riqualificazione dell’Ala Cosenza, ma solo nel 2019 furono eseguiti i primi lavori volti alla messa in sicurezza dell’edificio e alla demolizione delle superfetazioni, per un importo che superava i 2 milioni di euro. Nel maggio 2022, la Soprintendenza competente decise di vincolare l’Ala Cosenza, con l’indicazione a procedere a un risanamento conservativo della struttura: nel 2022, la gara pubblicata da Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza per GNAM (nel frattempo diventata GNAMC), stanziava 8,4 milioni di euro per affidare i servizi di progettazione esecutiva e i lavori di adeguamento strutturale e impiantistico oltre che l’allestimento dell’Ala Cosenza. Obiettivo: realizzare il progetto conservativo dell’ampliamento ideato dall’architetto Luigi Cosenza negli Anni Settanta, nel rispetto delle volumetrie esistenti e delle normative vigenti. I lavori, aggiudicati per un importo complessivo di 7 milioni e mezzo più iva, iniziati il 9 maggio 2024 e attualmente in corso, comprendono l’adeguamento strutturale antisismico di tutto il complesso architettonico, il completamento dell’Auditorium e della parte del Centro Studi racchiusa nello stesso volume quadrato. Nel complesso, la cifra stanziata raggiunge i 15 milioni di euro, provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, dai fondi destinati ai Grandi Progetti Beni Culturali e dal contributo previsto per il restauro della facciata.

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Il progetto di Mario Botta per l’Ala Cosenza: un Centro Studi e un auditorium polifunzionale

Il piano di riqualificazione è stato affidato all’architetto Mario Botta (Mendrisio, 1943), incaricato – senza passare da un concorso di progettazione? Come è stato possibile? – di trasformare l’Ala Cosenza in un polo integrato di cultura, ricerca e formazione. L’architetto ticinese parte dalla volontà di preservare il valore storico e architettonico del manufatto esistente, mantenendone l’identità originale e integrandola con soluzioni moderne e sostenibili.

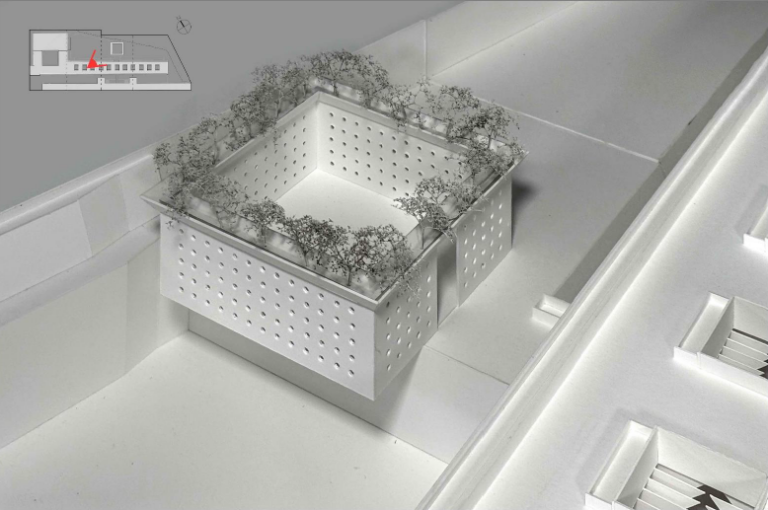

Saranno realizzati il Centro Studi e una galleria per mostre temporanee con annessi un Auditorium improntato alla massima flessibilità d’uso, concepito come spazio polifunzionale per mostre, eventi culturali, conferenze e spettacoli. L’auditorium è stato immaginato per ospitare anche performance artistiche e installazioni monumentali, supportato dall’impiego di tecnologie avanzate anche nella gestione digitale dei consumi energetici.

Il Centro Studi, accessibile attraverso un ingresso autonomo da via Gramsci, disporrà di oltre duemila metri quadrati al piano terra (metà della superficie utile del fabbricato), destinati ad accogliere gli Archivi della GNAMC e la nuova biblioteca (risolvendo una criticità annosa del polo museale). Sarà inoltre riqualificata la Galleria Maggiore, che ospiterà al piano terra la biblioteca specializzata, al piano superiore gli spazi espositivi per le mostre temporanee, consentendo alla GNAMC di estendere l’esposizione della collezione permanente nelle sale Gramsci (attualmente dedicate alle mostre temporanee). Nel giardino sorgeranno una caffetteria e uno spazio espositivo esterno.

Il progetto architettonico prevede, inoltre, il collegamento diretto e funzionale con la sede storica della GNAMC, in particolare con l’ampliamento Bazzani del 1933, con un sistema di ascensori e passerelle accessibili a tutti.

“Il progetto che oggi presentiamo riguarda essenzialmente l’Ala Cosenza che nel corso di un lungo tempo di quasi 50 anni ha subito interventi di consolidamento strutturale (antisismico) e tecnici tali da necessitare oggi di un riordino consono alle esigenze di un museo contemporaneo” dichiara l’architetto Mario Botta, nel frattempo impegnato a Roma nell’altrettanto ambizioso cantiere per il trasferimento della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte da Palazzo Venezia a Palazzo San Felice. “In particolare gli obiettivi del nuovo progetto sono: l’offerta di spazi espositivi adeguati alla nuova cultura artistica; la sostituzione del primitivo auditorium con uno spazio polivalente per far fronte alle esigenze di spettacoli e performances; un adeguato spazio esterno verde; la formazione di un centro studi con il trasferimento della biblioteca; la realizzazione del collegamento con gli attuali spazi della galleria”.

Non indicati, al momento, i tempi utili al completamento dell’opera.

Livia Montagnoli

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati