Alla Biennale Architettura 2025 si può incontrare un’opera che “accorda” la pietra

Abbiamo intervistato la landscape architect, ricercatrice e artista Cristina Morbi che alla 19. Mostra Internazionale di Architettura espone un’installazione che rilancia il messaggio dell’artista sardo Pinuccio Sciola: la pietra non è mai un corpo muto.

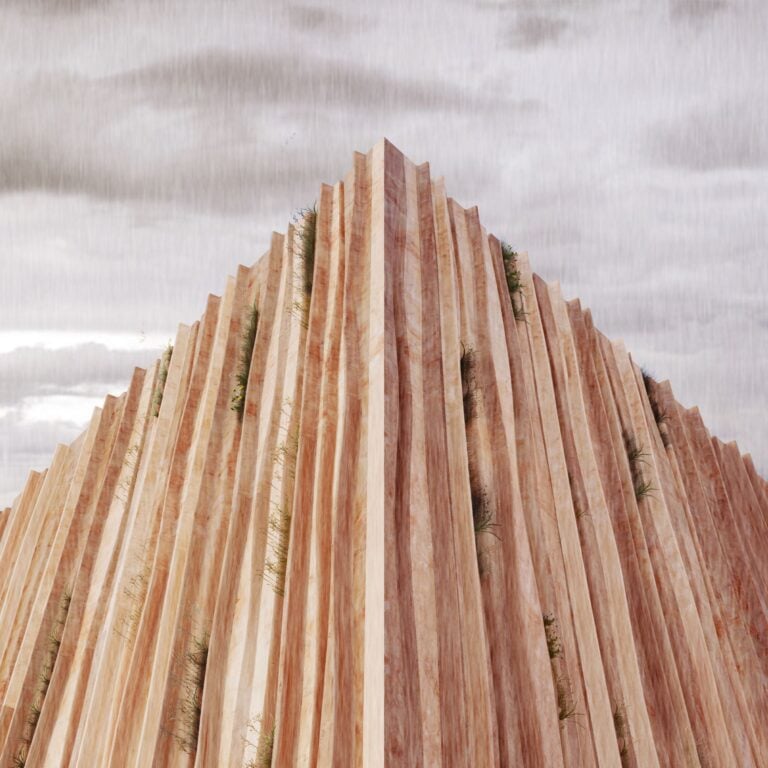

Non solo lastra decorativa o elemento di rivestimento: la pietra è “materia viva, sonora, capace di raccontare il proprio processo geologico”. Lo ha dimostrato negli anni scorsi l’artista sardo Pinuccio Sciola; lo ribadisce, con un’installazione realizzata proprio insieme alla Fondazione Sciola, la landscape architect, ricercatrice e artista, nonché fondatrice e direttrice creativa di Maetherea Studio (con sede a Londra), Cristina Morbi. Alla 19. Mostra Internazionale di Architettura, in corso a Venezia fino al 23 novembre prossimo, è stata selezionata dal curatore Carlo Ratti e il suo contributo è esposto negli spazi esterni dell’Arsenale, a pochi passi dal Padiglione Italia. Lithic Chords/Corda Litica, questo il titolo dell’opera, e gli altri lavori recenti di Maetherea costituiscono il fulcro di questa intervista a Morbi, che si è recentemente aggiudicata il Premio Donna del Marmo 2025 ed è stata premiata a Verona, in occasione della fiera Marmomac 2025. Promosso dal 2007 dall’Associazione Nazionale Le Donne del Marmo, il riconoscimento premia la ricerca sull’interazione tra pietra naturale, acqua e vegetazione condotta da Morbi che con Lithic Chords/Corda Litic “ridefinisce le possibilità espressive e strutturali della pietra naturale, materiale che respira, vibra e interagisce con la geologia del tempo” come evidenziato da Antonella Di Biase, presidente dell’Associazione.

Intervista alla landscape architect Cristina Morbi

In quale modo l’installazione segue il concept di questa edizione della Biennale Architettura di Venezia?

Lithic Chords nasce dal desiderio di mettere in discussione la percezione tradizionale della pietra come materiale statico, trasformandola in un elemento performativo e vibrante. In linea con il tema Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva, l’opera indaga l’intelligenza insita nella materia e nei processi geologici, rivelando la capacità della pietra di interagire con il suono, la tensione e il tempo, diventando un diapason litico.

Cosa racconta Lithic Chords di questa materia?

L’installazione utilizza una materia antica per darle un nuovo volto, sperimentando con la percezione della pietra che qui si rivela elastica, sensibile, inattesa. Inoltre si mostra sorprendentemente flessibile, come se respirasse, in risonanza, invitando a percepirla con stupore e a riconoscerla come una materia viva, diversa da come la si immagina. Attraverso il sistema di tensionamento, la materia viene “accordata” come uno strumento musicale, in grado di risuonare e di rispondere alle forze che la attraversano, grazie alle corde metalliche al suo interno.

Scendendo nel dettaglio, com’è fatta?

L’opera è composta da frammenti lapidei di diversa provenienza e geologia, ricomposti in un insieme armonico che richiama la tradizione veneziana della spolia, quando pietre di origini e storie differenti venivano riutilizzate per generare un nuovo paesaggio materico. Lithic Chords si inserisce così nel dialogo fra passato e futuro, tradizione e sperimentazione, restituendo alla pietra la sua natura di materia viva e mutevole. Ancora una volta la visione di Maetherea non è creare oggetti o monumenti, ma laboratori di sperimentazione architettonica nel paesaggio, cogliendone l’interazione con l’uomo e con i fenomeni naturali.

Alla Biennale Architettura 2025 l’installazione di Maetherea con la Fondazione Sciola

L’installazione è l’esito della collaborazione con la Fondazione Sciola. Con i suoi lavori, Pinuccio Sciola ha rivelato peculiarità sottovalutate o inespresse della pietra. Dall’arte all’architettura, stiamo adoperando questa materia naturale con piena consapevolezza delle sue effettive qualità?

Il lavoro di Pinuccio Sciola ha mostrato che la pietra non è un corpo muto, ma una materia viva, sonora, capace di raccontare il proprio processo geologico. In architettura, troppo spesso è stata ridotta a superficie o rivestimento, privata della sua profondità materica e geologica, del suo tempo profondo. Con Lithic Chords abbiamo voluto restituirle complessità, facendo emergere la sua natura diversa, capace di risuonare e di generare nuovi tipi di interazione con il contesto. Oggi la pietra sta vivendo un momento di rinnovata attenzione in architettura, anche grazie al lavoro di artigiani e stonemasons che ne raccontano il potenziale strutturale e ambientale, oltre che estetico. È una materia parte di un nuovo vocabolario costruttivo che si pone in alternativa alla tradizione del cemento e ai materiali ad alta energia incorporata. Si parla, non a caso, di una nuova Stone Age, un’epoca in cui la pietra torna a essere intesa come materia viva, strutturale, sostenibile.

Cosa ha voluto dire misurarsi con l’eredità di Sciola?

Collaborare con la Fondazione Sciola significa proseguire quella ricerca sulla “pietra sonora” e sensoriale, ma anche spingersi oltre: volevamo allontanarci dall’idea della pietra come lastra decorativa o monumentale, rispettandone invece le qualità intrinseche e librandola, proprio come faceva Sciola. Volevamo renderla nuovamente capace di vibrare, di rispondere all’interazione con il movimento, e di sorprendere cambiando con la pioggia e gli eventi atmosferici.

Come si è svolto il processo realizzativo?

Lithic Chords è stata costruita come un organismo in compressione: cavi di metallo percorrono i conci di pietra e li mettono in compressione, generando equilibrio e continuità strutturale. I frammenti lapidei, di diversa provenienza e geologia, sono stati donati da Cereser e riassemblati seguendo la citata logica della spolia veneziana, quando pietre di origini differenti venivano riutilizzate per creare un nuovo paesaggio architettonico.

Da dove provengono le porzioni inserite nell’opera?

Sono stati impiegati tre marmi, tre graniti e una quarzite, ognuno con proprietà fisiche, cromatiche e geologiche proprie. Ogni pietra porta con sé una memoria, una provenienza, un tempo profondo che nell’opera trova una nuova armonia corale. Il processo ha coinvolto ingegneria strutturale, artigianato e ricerca acustica, con il contributo di Manni Sipre e Maccalloy per i cavi e i tensionatori in acciaio, e di The Stonemasonry Company per la tesatura e la messa in opera. L’intero sistema è realizzato a secco: questo significa che, una volta “disaccordati”, i 33 conci possono tornare a essere elementi autonomi, pronti per essere nuovamente “accordati” in un altro luogo.

Accogliere l’imperfezione e l’imprevisto. I progetti di Maetherea oltre la Biennale Architettura 2025

Cosa accadrà all’opera alla fine della Biennale Architettura?

Vorremmo che trovasse una collocazione permanente o semipermanente che ne rispetti la natura di opera pubblica e relazionale, un dispositivo aperto, capace di abitare un parco, una piazza o un paesaggio rurale, continuando a generare stupore. Al momento, proseguirà la sua vita come installazione itinerante: un corpo in tensione che potrà essere reinstallato in altri contesti, mantenendo vivo il dialogo tra suono, materia e luogo.

Dalla Biennale passiamo a Orticolario. Su quali aspetti fa leva l’installazione recentemente presentata alla kermesse comasca?

A Orticolario, con Understory – Tapestry of the Unseen, abbiamo spostato la nostra ricerca dalla pietra al mondo vegetale, mantenendo però la stessa tensione verso la materia e i suoi processi di trasformazione. Se Lithic Chords era un diapason litico che indagava la risonanza e la flessibilità della pietra, e Ruderal Calligraphies (si tratta di un progetto commissionato da ADI – Associazione per il Disegno Industriale, n.d.r.) un’esplorazione su facciate ruderali e superfici di pietra capaci di accogliere l’impronta dell’acqua e delle specie pioniere, Understory diventa una grande tessitura vivente. Riflette sul paesaggio come su un arazzo, una superficie sensibile che intreccia natura e artificio.

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

Quali premesse si collocano alla base di questo lavoro?

Nasce da una duplice intenzione: da un lato celebrare la tradizione tessile del territorio di Como, con la sua storia di trame, telai e manifatture; dall’altro accogliere l’imperfezione e l’imprevisto come parte integrante del processo naturale. Il progetto si ispira alla filosofia degli arazzi persiani, nel principio che ammette l’“errore intenzionale” (errore persiano), quella piccola deviazione che sfugge alla perfezione e restituisce umanità e vita al gesto creativo. Allo stesso modo, Understory celebra l’imprevisto, la spontaneità del paesaggio e le sue ecologie indipendenti dal controllo umano.

E lo fa anche chiamando in causa una componente vegetale.

Fra i fili si intrecciano piante spontanee ed ecologie secondarie come bardana, ortica, amaranto ed erba formaggio, specie spesso considerate erbacce ma portatrici di una forza autonoma e di una memoria ecologica. La bardana, in particolare, è stata scelta per il suo potere adesivo: la sua struttura naturale ha ispirato l’invenzione del velcro, un esempio straordinario di intelligenza biomimetica. Qui diventa elemento interattivo: i suoi capolini secchi, aderendo ai fili e ai visitatori, spargono semi e attivano un gesto di disseminazione naturale, trasformando l’opera in un organismo vivo e mutevole nel tempo. In questo senso, Understory riflette anche sul rapporto tra intelligenza naturale e artificiale. L’intelligenza vegetale, silenziosa, adattiva e cooperativa, offre un modello alternativo a quello algoritmico, suggerendo forme di apprendimento distribuito e non gerarchico.

Citavi prima Ruderal Calligraphies / Calligrafie Ruderali. Cosa la contraddistingue?

È un’esplorazione sulla possibilità di pensare la pietra delle facciate architettoniche come superficie viva. Indaga il concetto di facciata ruderali ed ecologiche, intesa come superficie porosa capace di accogliere la crescita spontanea di specie ruderali e pioniere, piante che si insediano nei suoli disturbati o marginali, tra le crepe, i cantieri o le aree industriali abbandonate. Nel progetto, queste piante diventano modello e metafora di un’architettura che accoglie l’imprevisto e che si rigenera attraverso il dialogo con gli agenti naturali. Le superfici di Breccia Pernice sono state incise e microscolpite per creare topografie che favoriscono la ritenzione d’acqua e l’attecchimento di specie pioniere. In questo modo, la facciata si trasforma in un dispositivo bio-ricettivo, dove l’acqua e la vegetazione tracciano una scrittura lenta e imprevedibile: una vera e propria calligrafia ruderale.

Valentina Silvestrini

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati