Archeologia del trauma. Come l’arte ha elaborato il terremoto dell’Irpinia

A 45 anni dal sisma che il 23 novembre 1980 colpì l’Irpinia e tutto il Sud Italia, una riflessione sul ruolo che l’arte ha avuto nel tentativo di sanare quella ferita. Soprattutto grazie all’esperienza di “Terrae motus” di Luciano Amelio

Ci sono notti in cui la terra respira come un animale ferito. Il 23 novembre 1980, alle 19:34, l’Irpinia smise di essere un luogo e divenne una ferita senza pelle. Le case si piegarono come corpi esausti, le campane suonarono nel vuoto, e la montagna — quella montagna madre, da secoli paziente e silenziosa — gridò. Fu un urlo sordo, immenso, che squarciò il ventre del Sud. Da quel momento il tempo non avanzò più: si raccolse su sé stesso, come se il futuro fosse precipitato insieme ai muri crollati. Le fotografie scattate nelle ore successive mostrano un’umanità sospesa tra la vita e la scomparsa: occhi spalancati nella polvere, mani che scavano nella carne nuda della terra, bambini avvolti in lenzuola bianche come piccole icone funebri. In quell’attimo dilatato, l’Italia intera comprese che la rovina non è soltanto una condizione materiale: è una forma di coscienza, un modo in cui il dolore prende corpo e diventa linguaggio. A quarantacinque anni di distanza, artisti, fotografi, performer, antropologi visivi continuano a interrogare quell’assenza. Ogni opera dedicata al terremoto è un tentativo di ricomporre l’indicibile, di restituire voce a un lutto che non ha smesso di tremare.

La forza dell’immagine davanti al terremoto dell’Irpinia

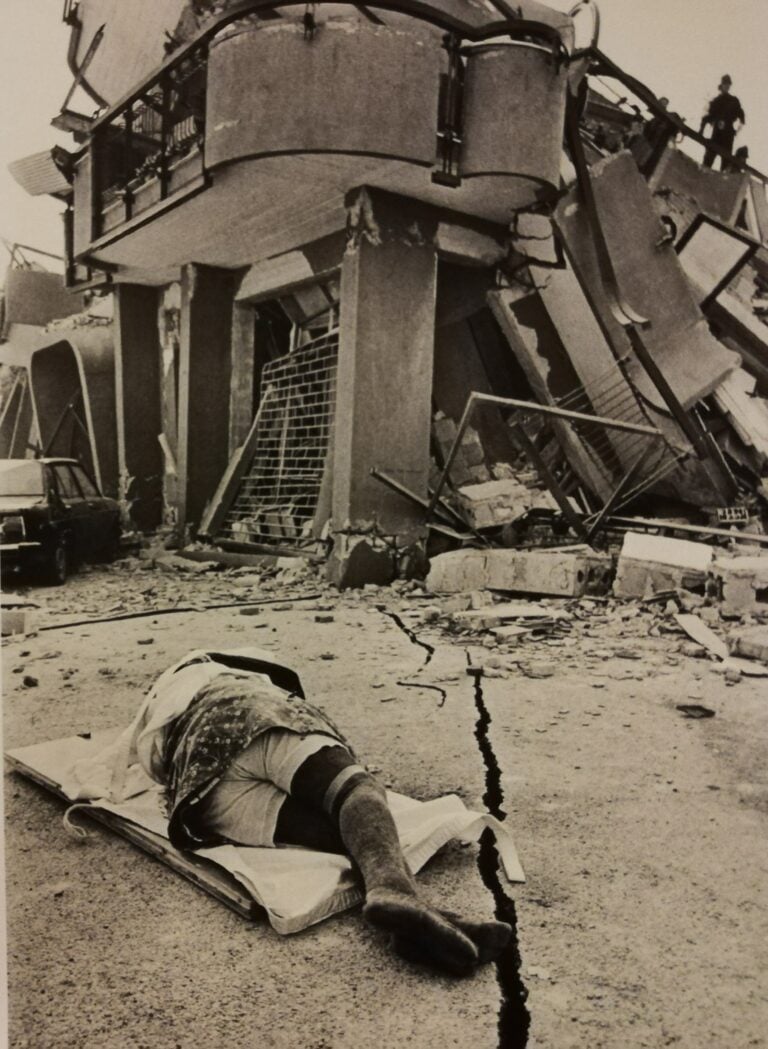

L’arte, di fronte a quel disastro, è diventata un rito antropologico, un requiem visivo in cui la memoria tenta di salvare ciò che resta dell’umano. Ernesto De Martino parlava della “crisi della presenza” come di quel momento in cui l’essere umano, travolto dall’evento, rischia di perdere sé stesso. Il terremoto in Irpinia rappresentò esattamente questo: una frattura dell’ordine cosmico e domestico, la dissoluzione dei confini tra casa e mondo, tra sacro e profano, tra il silenzio della morte e il frastuono della sopravvivenza. Le fotografie dei primi giorni non registrano soltanto la distruzione. Sono riti visivi, tentativi disperati di catturare l’istante in cui la vita e la morte si sfiorano. Case piegate come inginocchiate, volti scavati, oggetti quotidiani dispersi nel fango e nella pietra: ogni scatto è una veglia funebre, un frammento di lutto fissato nella pellicola.

Le immagini del terremoto di Luciano D’Alessandro

Proprio dentro questo gesto rituale, dentro questa volontà di salvare un frammento di presenza dal vortice del nulla, nasce una delle immagini più emblematiche di quei giorni, scattata da Luciano D’Alessandro (Napoli 1933 – Napoli 2016), in cui il lutto collettivo prende forma: in una tenda di un prefabbricato, in un riparo costruito in fretta, un gruppo di sopravvissuti siede ravvicinato, come se il dolore stesso li avesse costretti a stringersi. Un giovane uomo beve il latte direttamente dalla confezione di cartone, una donna poggia una mano sulla propria borsa e con l’altra, sfiora il corpo della sua vicina. Una vecchia in primo piano, con il capo coperto dallo scialle, dal fazzoletto del lutto, ha le mani serrate e la bocca socchiusa, quasi a bisbigliare qualcosa di incomprensibile, un cenno di vita, oramai disperso nel tempo labile della memoria. Hanno lo sguardo perso, immobile, perché la devastante scossa di terremoto che sì abbatté nei territori fra la Campania, l’Irpinia e la Lucania, fino a raggiungere la Puglia settentrionale, non solo sgretolò interi paesi, con le proprie architetture e le proprie genti, ma frantumò anche le biografie dei rimasti, riverberandoli in una condizione precaria, in cui l’uomo si confrontò pesantemente con la potenza distruttrice e divoratrice della natura. Attraverso questa indagine nei territori colpiti dal sisma, la fotografia, intesa come medium antropologico, è nell’indagine visiva di D’Alessandro, solo per citare uno fra i tanti, una peculiarità complessa e acuta: il sisma si manifesta come archetipo del ritorno al caos originario, un’ombra collettiva da cui scaturisce sempre una possibilità di rinascita.

1 / 3

1 / 3

2 / 3

2 / 3

3 / 3

3 / 3

“Terrae motus”: artisti a raccolta dopo il terremoto dell’Irpinia

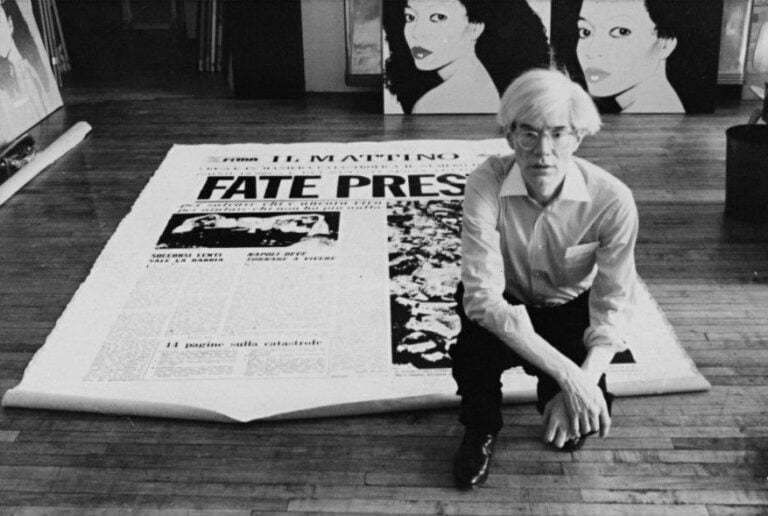

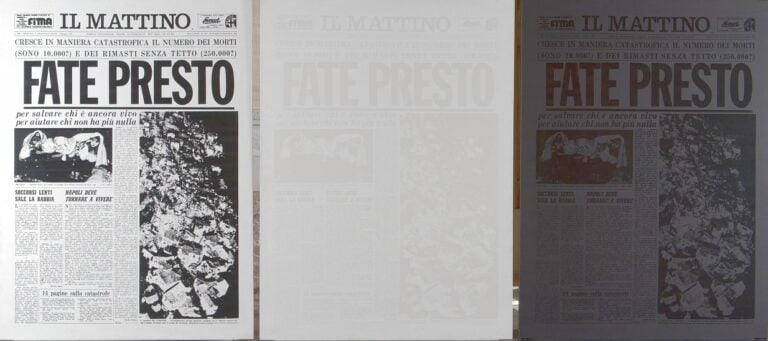

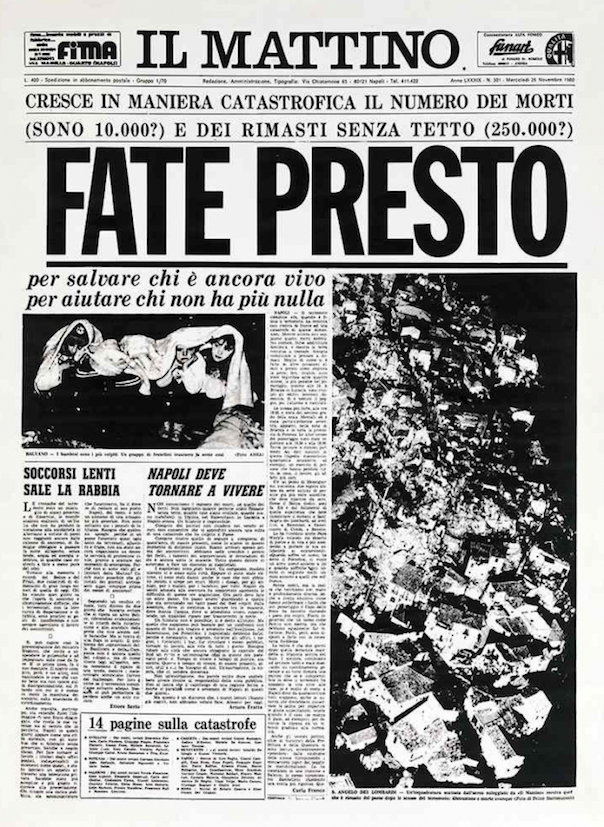

La fotografia, difatti, restituisce la realtà anche quando è spiazzante: il pianto disperato dell’anziana donna che con una mano soffoca il proprio grido nel mezzo delle macerie, è un’immagine potente e drammatica, un sopralluogo antropologico della memoria, di un tempo che oggi appare lontano ma che diviene un memento mori. Addormentarsi, cercare un riparo sicuro, un momento di riposo nel mezzo delle macerie o, accatastare un corpo morto sulla terra nuda, di cui si percepisce quel profondo solco che ha diviso e inghiottito le vite, esprime quanto denunciato dalla riflessione concettuale di Andy Warhol che individuò fra le tante stampe la richiesta di intervento “Fate presto” tratto dal “Il Mattino” pubblicato il 26 Novembre del 1980, realizzando un gigantesco trittico che fu poi esposto in occasione della mostra voluta da Lucio Amelio, Terrae Motus. Quest’ultima non fu una semplice risposta culturale al sisma, ma un messaggio semantico: un gesto curatoriale che trasformò la frattura tellurica in frattura di significati, convocando l’arte a restituire ciò che la terra aveva distrutto nel linguaggio stesso del mondo.

Una frattura per l’Italia

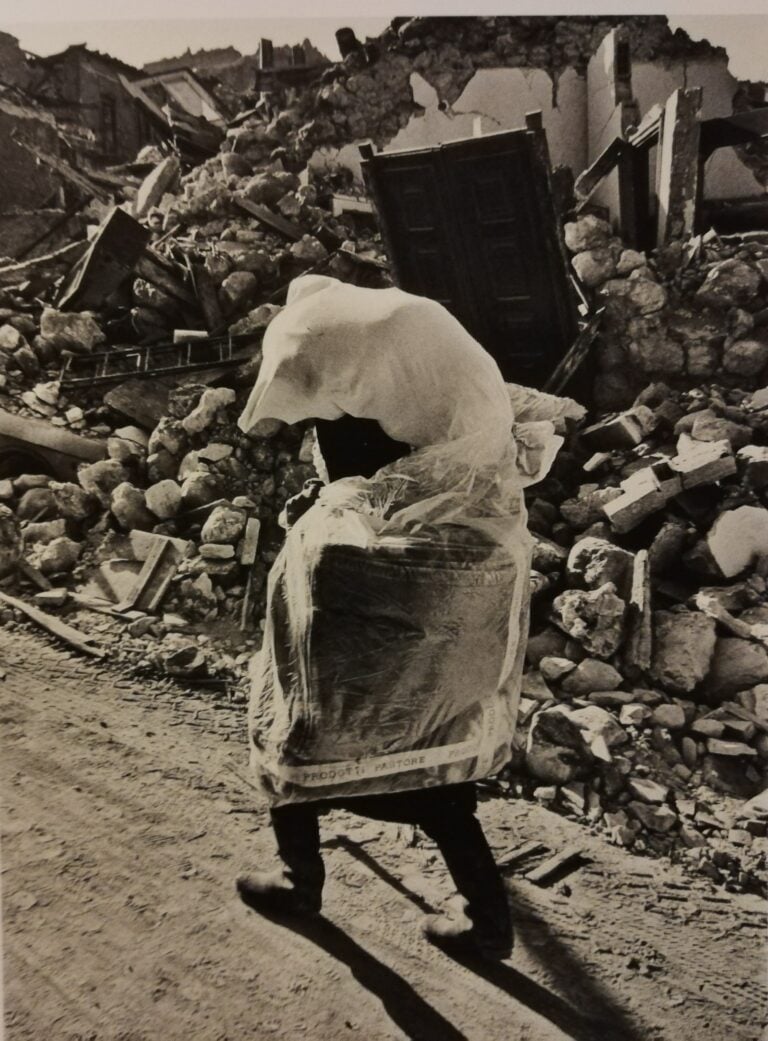

Le Italie di Luciano Fabro, capovolte e unite alla punta dello stivale e tenute da cavi d’acciaio, sintetizzano simbolicamente il paese che tremò, ed è proprio in quella frattura che si innesta il pensiero di Vito Teti: ciò che rimane, i paesi svuotati, le rovine abitate, le comunità che resistono, non è il residuo di un Italia perduta, ma una condizione minima per continuare a restare, per non spezzare del tutto il filo sottile che lega ancora le persone ai loro luoghi. È allora profetico, in questo senso è il fotogramma di D’Alessandro, in cui un terremotato a Sant’Angelo dei Lombardi percorre un cammino nuovo tra le macerie, portando con sé quel che resta di una vita che fu. In quella figura solitaria si addensa tutto il lutto dell’Irpina: i volti che non riappariranno più, le case svanite, i nomi inghiottiti nella notte del 23 novembre. È una memoria che non consola e non pacifica, è una ferita che continua a pulsare nel paesaggio e nelle generazioni.

Fabio Petrelli

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati