Biennale Disegno Rimini. Con sbarco di marziani

Inaugura questo sabato 23 aprile la mostra I Marziani, nell’ambito della seconda edizione della Biennale Disegno Rimini. Un’occasione per scoprire parte di una collezione curiosa e importante, che ha sede a Milano. Si chiama Collezione Ramo e a raccontarcela è Irina Zucca Alessandrelli, che la cura da tre anni.

Nel fine settimana inaugura la seconda edizione della Biennale Disegno Rimini. Ci sei stata lo scorso anno? Che impressione hai avuto?

La prima edizione mi aveva colpito per la qualità delle mostre, tutte curate con grande serietà e attenzione. Ho trovato ottima l’idea di dedicare una biennale al disegno nelle più svariate declinazioni, dal fumetto all’architettura all’animazione, dal disegno antico al contemporaneo. Inoltre, le sedi museali sono speciali: da Castel Sismondo, fortezza cinquecentesca del centro città, al Museo archeologico, alla Biblioteca Malatestiana di Cesena che è un capolavoro di architettura rinascimentale. Ho scoperto anche interessanti collezioni private.

Secondo te qual è il senso di dedicare una specifica rassegna al disegno? Solitamente lo si include nelle rassegne d’arte “generali”, oppure si evidenzia il suo côté legato all’illustrazione e al fumetto.

L’idea della Biennale è che il disegno non sia un mezzo espressivo di serie B rispetto alla pittura, alla scultura, come invece è sempre stato considerato. Il disegno, sia da parte del mercato che delle istituzioni museali, è sempre stato penalizzato.

Il disegno antico è stato l’unico a suscitare grande interesse. È molto raro trovare una collezione di disegni del Novecento. È stata una pratica molto comune da parte degli artisti quella di regalare disegni a chi comprava i quadri. Non vi è mai stata un’attenzione per le opere su carta, è invece ora di mostrare l’incredibile patrimonio storico rappresentato dal disegno e sottolineare l’importanza capitale che ha avuto per gli artisti come mezzo espressivo privilegiato.

Questo è, infatti, il motivo per cui abbiamo deciso di aprire la Collezione Ramo per la prima volta durante la Biennale del Disegno, invece che a Milano dove abbiamo sede. Volevamo dar voce al disegno, unendoci al coro, invece di parlare solo di noi.

Tu hai curato una delle 23 mostre in programma, intitolata I Marziani. Ci spieghi il titolo, tanto per iniziare? E che tipo di selezione hai operato all’interno della collezione?

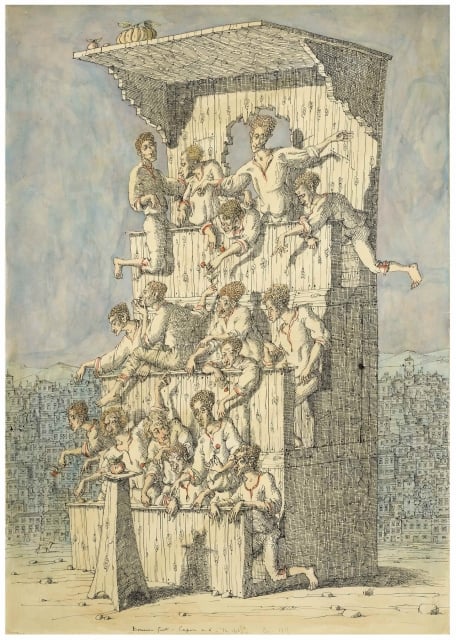

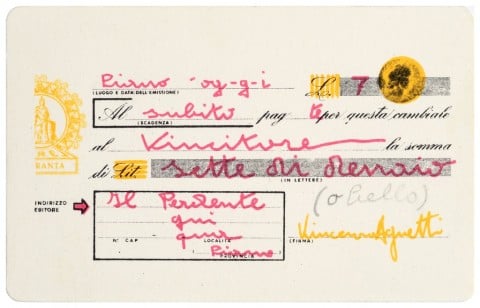

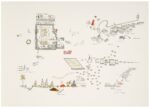

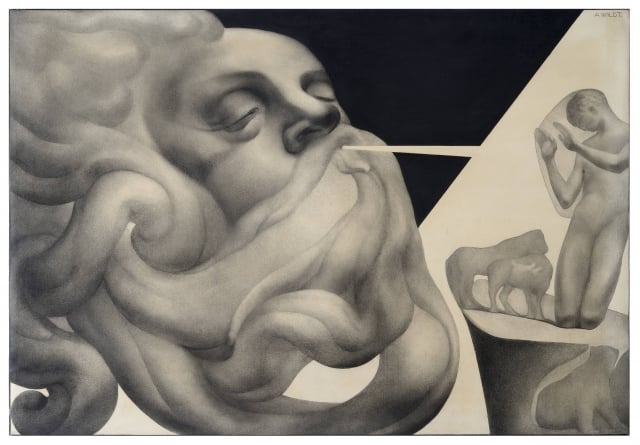

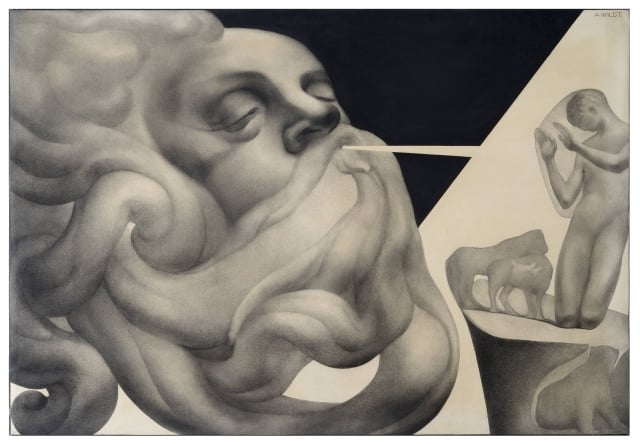

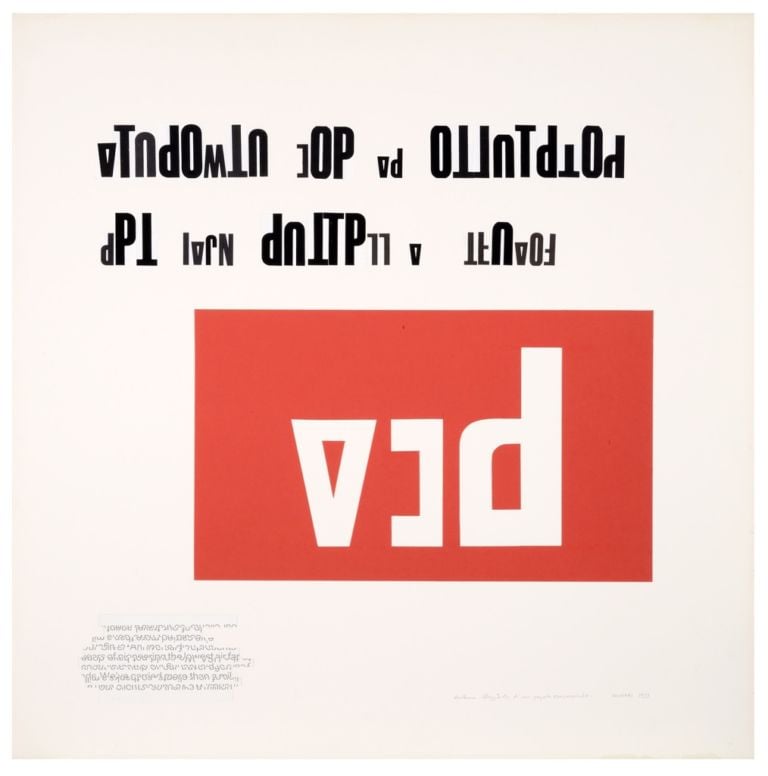

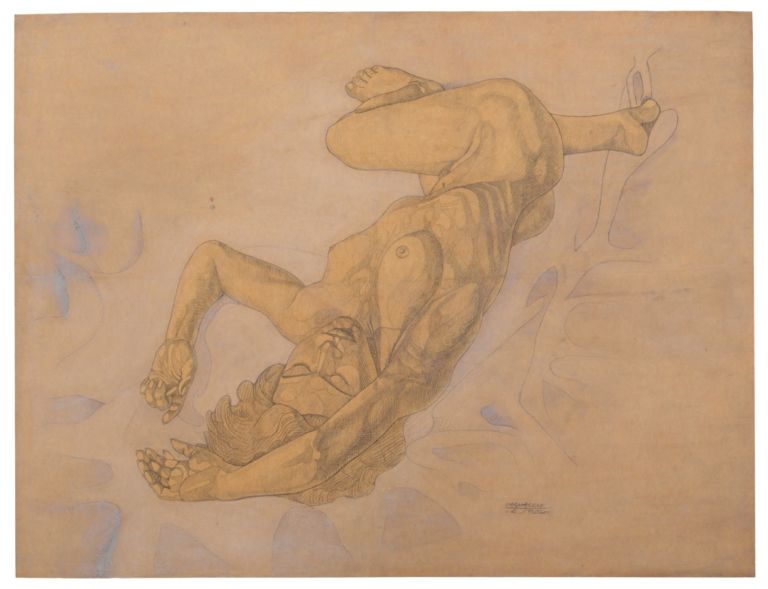

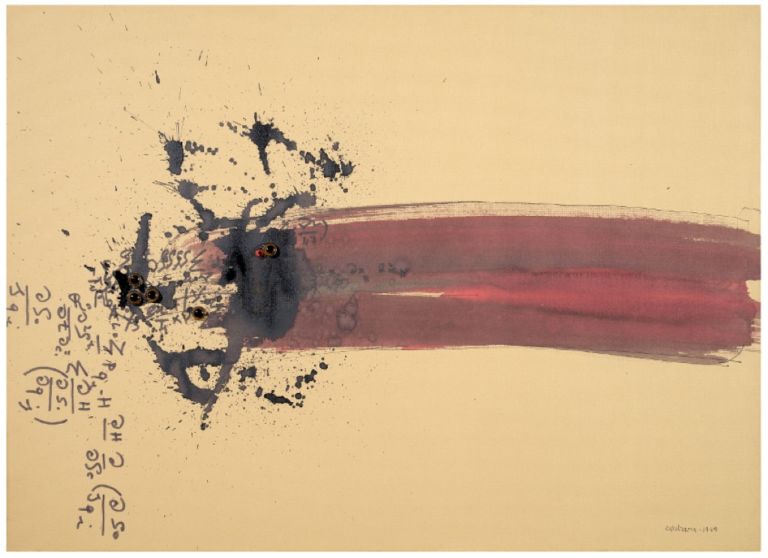

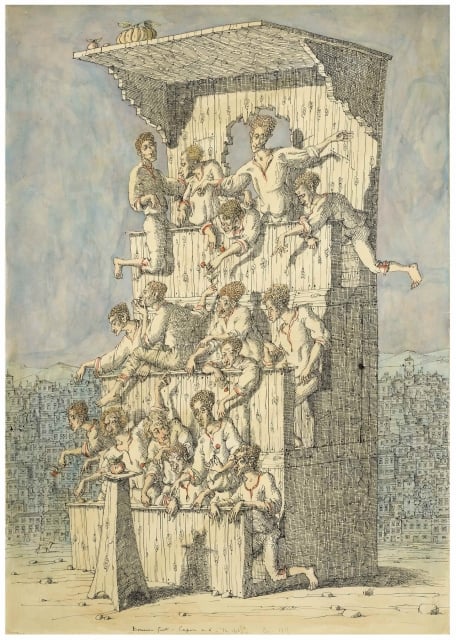

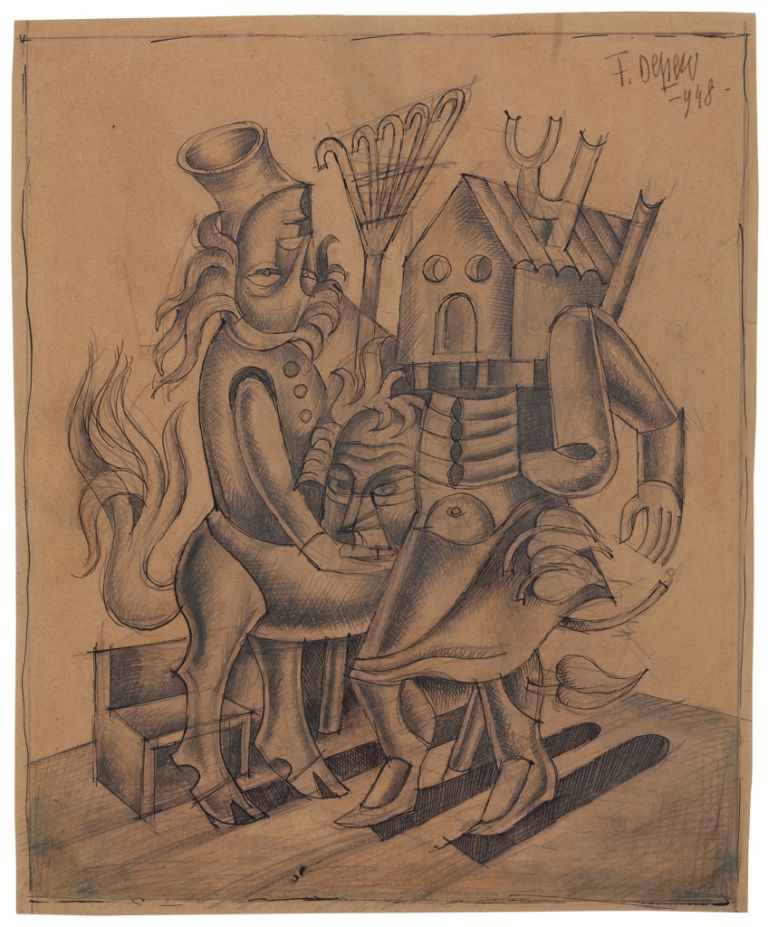

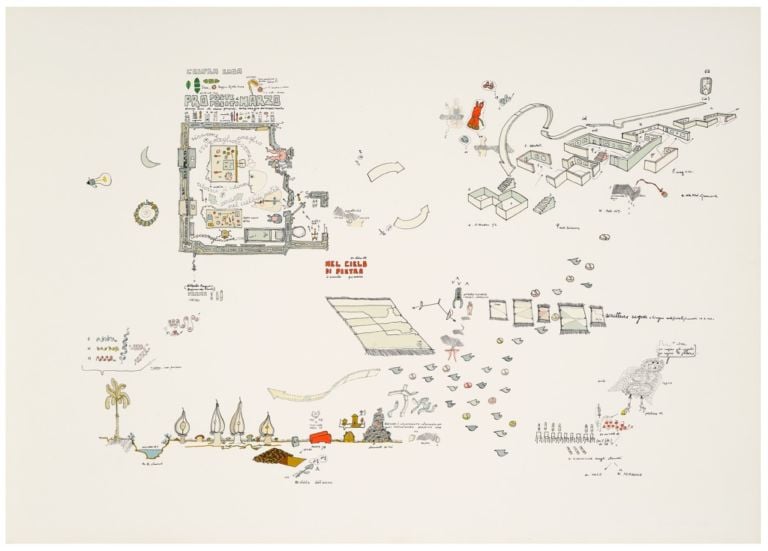

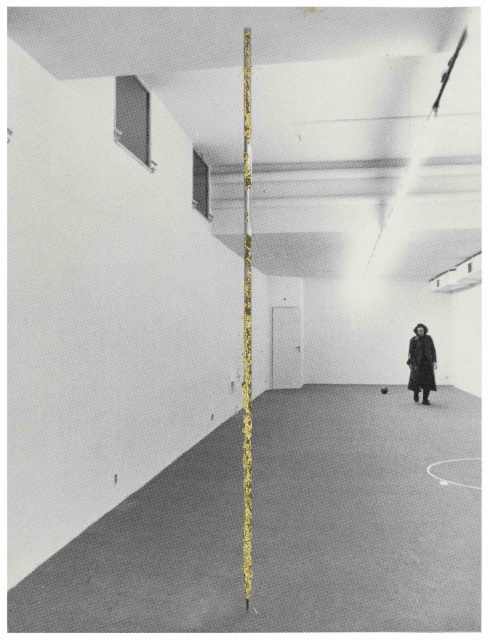

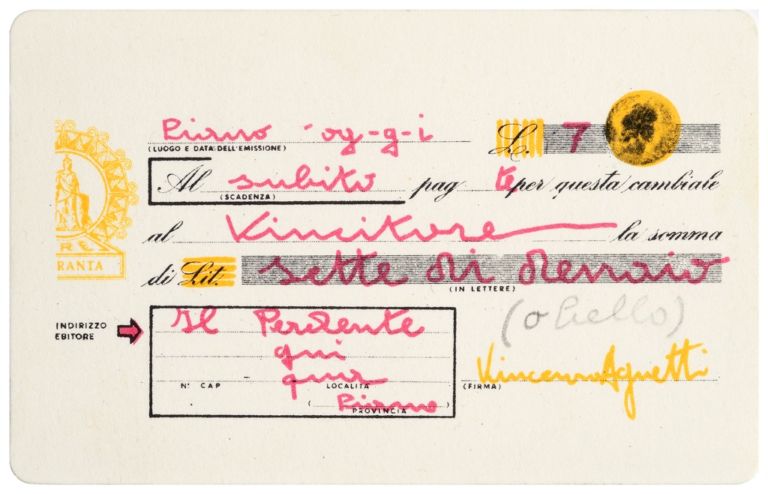

Con I Marziani ho voluto presentare in modo trasversale ottant’anni di storia dell’arte italiana, con moltissime opere mai viste in un museo. I marziani sono sedici artisti italiani che, per l’importanza e l’originalità della loro poetica, hanno lavorato in grandissimo anticipo rispetto alla produzione artistica del loro tempo. Sono ancora oggi un modello di libertà artistica e di fede nel proprio operato, che a volte ha coinciso con l’isolamento, altre con l’incomprensione, altre ancora con la difficoltà ad entrare nella storia dell’arte ufficiale.

Premesso che gli artisti sono da sempre considerati marziani dalla società, questi all’interno della Collezione Ramo, sono più marziani dei marziani e sono: Medardo Rosso, Adolfo Wildt, Cagnaccio di San Pietro, Bruno Munari, Tancredi, Domenico Gnoli, Antonio Calderara, Alik Cavaliere, Carol Rama, Maria Lai, Vincenzo Agnetti, Gianfranco Baruchello, Enrico Baj, Gino De Dominicis e Aldo Mondino. Questi artisti sono stati delle meteore perché hanno rivoluzionato l’idea stessa di arte, impermeabili alle mode del mercato, cosa che, purtroppo, li ha resi per alcuni periodi inafferrabili dalla critica e dal pubblico.

Della Collezione Ramo si sa molto poco, se non per una breve mostra allestita durante miart 2015. Raccontaci di cosa si tratta, a chi fa capo, qual è la politica di acquisizione, quante opere sono in collezione, che ruolo hai al suo interno… Insomma, tutto!

È stata esplicita intenzione del collezionista Giuseppe Rabolini, quella di non parlare di noi finché la collezione non fosse il più completa possibile, cioè finché non rappresentasse al meglio il secolo scorso italiano. Questa a Rimini è la prima apertura al pubblico. Vincenzo de Bellis l’anno scorso ci aveva proposto di mostrare ai VIP internazionali di miart una piccolissima parte della collezione, ma non era una mostra aperta al pubblico, ma solo su invito.

Io curo la collezione da tre anni e mi sono occupata di organizzarla, insieme al collezionista, secondo una lista di 110 nomi che coprissero circa ottant’anni di storia dell’arte italiana, dagli inizi del secolo scorso alla fine degli Anni Ottanta. Mi sono dedicata in questi anni esclusivamente alle opere su carta di artisti italiani, acquisendo opere di diversi periodi di uno stesso artista, in modo da documentare l’evoluzione dello stile per dimostrare l’incredibile ricchezza della storia dell’arte italiana, attraverso quello che è stato il mezzo artistico di elezione di gran parte degli autori. Ad oggi le opere sono circa 600.

Quando potremo vedere la collezione? È previsto uno spazio espositivo aperto al pubblico, magari in occasioni speciali, oppure si procederà con questa formula itinerante e scelta?

In questi anni, mi sono occupata anche di prestiti a importanti istituzioni museali, tra cui il Museo d’Orsay, e per esempio ora c’è un nostro disegno di Boccioni a Palazzo Reale. Nel futuro abbiamo intenzione di concentrarci su mostre itineranti e prestiti in Italia e all’estero per far conoscere il più possibile il Novecento italiano su carta.

Marco Enrico Giacomelli

www.collezioneramo.it

www.biennaledisegnorimini.it

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati