Nudo, erotismo, pornografia. Affinità e divergenze.

In termini classici sono tre mondi largamente differenti. La distinzione prima è tra nudo e nudità, l’uno appartenente alla sfera dell’artistico (l’Afrodite urania di Platone che s’accompagna alle Grazie e alle Muse, tra bellezza e sapienza) e l’altro a quello della vita (l’Afrodite pandemia, legata ai desideri fisici).

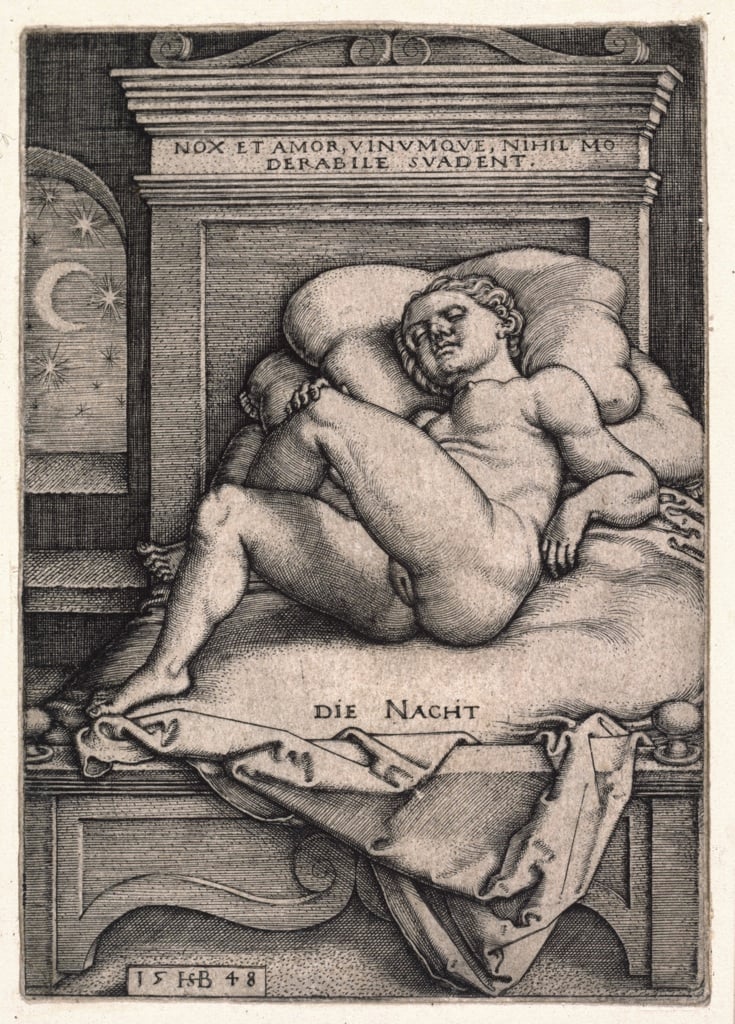

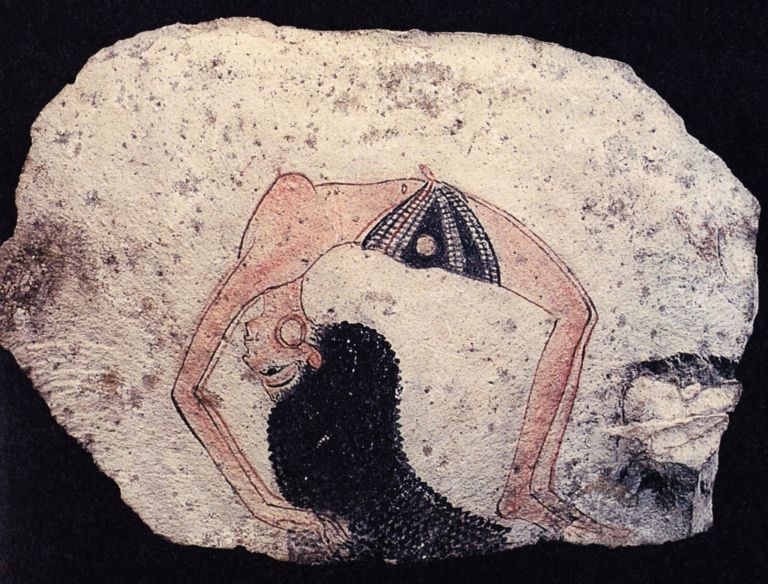

Erotismo e pornografia sono fenomeni di costume sociale: il primo per la gran parte del tempo – ma con il cristianesimo la cosa si complica un bel po’… – si manifesta come apprezzamento non morboso della bellezza fisica, come naturalezza del desiderio, e la pornografia ne deriva e si configura come piacere visivo variamente morboso legato alla sessualità. Secondo la leggenda già Astianassa, ancella di Elena alla reggia di Menelao, compone un manuale di posizioni sessuali, e in epoca ellenistica è celebre Elefantide, i cui manuali relativi alle “Veneris figurae” furoreggiano, ampiamente illustrati. Il Rinascimento riparte da lì, dall’erotica antica e dal suo corollario inevitabile di pornografie. Successivamente la pornografia si trasforma sempre più in una sorta di mimetica ridondante dell’eros, che si autobanalizza nella ripetizione indifferente.

Cos’è l’osceno?

È un mero confine stabilito all’interno di singole comunità e di singole classi sociali, e non è sempre legato alla lascivia. Nel mondo romano un suocero e un genero non potevano mostrarsi reciprocamente le parti intime, e denudare una persona era farne un reietto. La morale cattolica condanna la “nuditas criminalis”, e da allora è tutto un susseguirsi di tentativi di stabilire la questione in modo univoco, sino al nostro “comune senso del pudore”: da cui si salva per definizione, per il suo carattere legato all’ideale e per la sua titolarità della cultura alta e altra, la convenzione del nudo d’arte, il grimaldello che ogni epoca dal Rinascimento in poi utilizza per mettere in crisi il codice e forzarlo.

L’opera d’arte (non necessariamente d’arte visiva) che segna l’ingresso nella modernità per quanto riguarda il tema dell’eros.

L’Afrodite cnidia di Prassitele fa equivalere le due Afroditi: è la raffigurazione di una dea, ma insieme è una donna che sta per entrare nel bagno, in serena spettacolare nudità. Il fatto poi che la modella dello scultore fosse, secondo la notizia tramandata, Frine, una celeberrima meretrice, confonde definitivamente i due piani. Al punto che c’è qualcuno che tenta di avere rapporti sessuali con la statua: potenza dell’arte che si appropria del potere dell’eros.

Lo sguardo moderno matura nel Settecento, con autori come Fragonard e Boucher, che molti considerano degli autori riprovevoli. Non a caso Diderot bolla Boucher come mediocre perché dipinge solo “des culs, des tetons” che vogliono titillare lo sguardo e i sensi. Anche l’Ottocento non scherza, visto che ancora un Mark Twain definisce la Venere di Tiziano “the foulest, the vilest, the obscenest picture the world possesses”. Poi viene l’Olympia di Manet, che proprio da quella Venere riparte…

Antichità e contemporaneo: in cosa si distinguono gli affreschi pompeiani da Youporn?

Direi che allora c’era comunque un’idea e un senso del corpo. Oggi la situazione è, per citare Baudrillard, una “transestetica della banalità”.

Totem e tabù: cosa ancora è inaccettabile per il pubblico odierno dei musei? L’incesto, lo stupro, la pedofilia? E come sono cambiati i tabù nel corso dei secoli?

I tabù sono faccende molto serie, e non possono essere ridotti a normative di legge. Vi si radicano le ombre più profonde dell’essere uomo. Se cessiamo di coltivarli, cessiamo di essere uomini. Non sono cose relativizzabili. Altro è il comune senso del pudore, ben altri sono i valori intangibili dell’umano.

Pornografia nelle arti: queste ultime inseguono un fenomeno di massa (Jeff Koons diventa il marito di Cicciolina, e non il contrario, almeno all’epoca). È così o c’è spazio per una lettura differente?

Per avere quella che, dai tempi di Cocteau, si chiama visibilità, il gioco più facile è far incazzare il parroco, il poliziotto o il Giovanardi di turno. Questo è quanto succede quasi sempre oggi. Se lo scopo dell’opera è ottenere una photogallery sul colonnino destro del quotidiano web, va bene così. Ormai siamo al comune nonsense dell’erotismo.

Vallotton, Gesässstudie, um 1884, Öl auf Leinwand, 38 x 46 cm, Privatbesitz, Courtesy Fondation Pierre Gianadda, Martigny

Mike Kelley reinterpreta Vito Acconci, trasformando e adattando i corpi che performano. Come è cambiato l’uso e l’esposizione del corpo negli ultimi 30-40 anni nel mondo dell’arte?

Dato che ho i miei annetti, ho troppo amato Valie Export, Carolee Schneeman, Bruce Nauman e compagni per prendere anche solo in considerazione la loro possibile accademizzazione – e sterilizzazione – estetica. Così come continuo a pensare che scopare davvero sia meglio che guardare Youporn. Prima la finzione era un codice consapevole e fastosamente ambiguo, ora è una condizione esistenziale banalizzata.

Il pittore e la modella. Come si è riconfigurato questo gioco di ruolo?

Dopo Picasso, Klein e Manzoni hanno fatto, secondo me, l’uso ultimo possibile della modella e della sua identità corporea. Il resto sono mannequins, per dirla in termini storici: non importa se respirano o no.

Marco Enrico Giacomelli

Flaminio Gualdoni – Storia generale del nudo

Skira, Milano 2012

Pagg. 296, € 29

ISBN 9788857213514

www.skira.net

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati