La guerra nell’immaginario collettivo e il senso di impotenza

Esiste un modo per riscattarci dalla colpa derivante dall’impotenza che il nostro tempo, attraversato da un numero impressionante di guerre, ci mette davanti quotidianamente? Un percorso nella storia delle immagini di guerra pensato da Silvia Camporesi

Durante la Guerra Civile americana, che si svolge tra il 1861 e il 1865, il fotografo Matthew Brady (Lake George, 1822 – New York, 1896) intraprende un’impresa pionieristica: documentare direttamente i campi di battaglia e gli effetti del conflitto attraverso la fotografia, tecnica consolidata da poco più di vent’anni. Agendo in completa autonomia, senza commissioni da parte di riviste o enti, investe tutti i propri risparmi nella convinzione che le immagini, testimonianze visive della tragicità della guerra, suscitino interesse e trovino senza problema un mercato al suo ritorno.

La guerra secondo Matthew Brady

Le fotografie prodotte da Brady e dai suoi aiutanti mostrano scene crude e inequivocabili: mucchi di cadaveri sepolti in fosse comuni, volti segnati dalla sofferenza, paesaggi devastati. Questi scatti, rappresentazioni dirette e non mediate dell’orrore bellico, non lasciano spazio a interpretazioni e trasmettono un messaggio chiaro e universale: la guerra è terribile in ogni sua manifestazione e da qualsiasi prospettiva la si osservi. Tuttavia, l’intensità di queste immagini si rivela estrema per il pubblico contemporaneo, ancora impreparato a confrontarsi con una rappresentazione così realistica e dolorosa del conflitto; di conseguenza, le fotografie di Brady non riscuotono successo commerciale. Il destino del fotografo è segnato dalla precarietà economica e Brady muore in totale povertà. Solo qualche decennio più tardi, il governo degli Stati Uniti riconosce il valore storico e documentario di quella preziosa testimonianza visiva e procede all’acquisto delle fotografie, salvaguardandone così l’eredità come fondamentale contributo alla memoria collettiva del paese.

La guerra nelle immagini dalla Striscia di Gaza

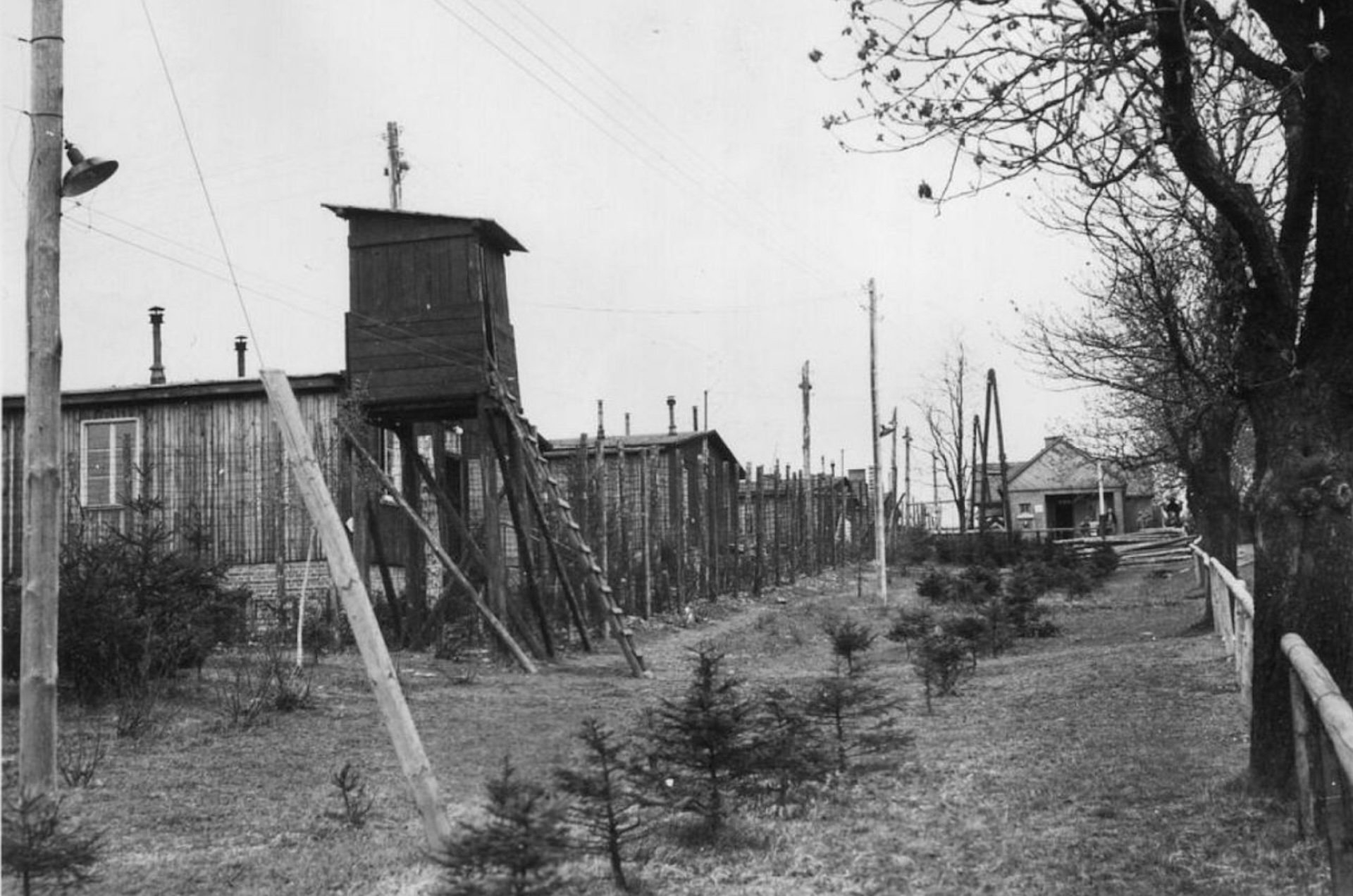

Il 4 aprile 1945, a Ohrdruf, in Germania, gli alleati liberano il primo campo di concentramento tedesco. I soldati americani conducono il sindaco della cittadina e sua moglie all’interno del campo, costringendoli a confrontarsi con i mucchi di corpi dei morti e le terribili condizioni dei prigionieri. Il giorno successivo entrambi si suicidano. Oggi, sul versante meridionale di Israele, al confine con la Striscia di Gaza, una collina nei pressi di Sderot diventa piattaforma di osservazione dalla quale è possibile assistere ai bombardamenti in corso: è presente un telescopio turistico per potenziare la visione e non manca un distributore di cibo e bevande. Il luogo è meta turistica di persone che si radunano per commentare quel che vedono, felici quando una bomba cade in territorio nemico. La guerra si trasforma in esperienza visiva, addirittura uno spettacolo. Qualcuno definisce quel luogo the best show in town.

La guerra nelle narrazioni e nell’immaginario collettivo

Come possiamo mettere in relazione queste tre narrazioni? In ciascuno di questi casi, il protagonista è lo sguardo, chiamato a confrontarsi con una tragedia di portata incommensurabile. Le fotografie di Matthew Brady, troppo violente per il pubblico dell’epoca, venivano rifiutate perchéé inaccettabili nella loro crudezza; a Ohrdruf, l’incontro con l’orrore genera un crollo etico ed emotivo profondo; A Sderot, invece, l’esposizione incessante alla violenza, filtrata da una prospettiva faziosa e distorta, ha generato un meccanismo di assuefazione pericolosa: la distruzione è percepita come un videogioco o una scena cinematografica, svuotando così il reale della sua tragedia. È in questa transizione, dall’orrore che paralizza all’orrore che intrattiene, che si coglie una trasformazione radicale della nostra relazione con la violenza e con la sua rappresentazione.

Il romanzo Malina di Bachmann

Se un tempo le notizie di guerra giungevano attenuate dalla scarsità e dalla lentezza dei mezzi di comunicazione e le immagini circolavano in modo estremamente limitato, oggi la visione degli eventi tragici ci raggiunge a pochi minuti dal loro verificarsi. Siamo così costantemente chiamati a confrontarci con l’atto del guardare. Queste immagini di violenza, spesso inaccettabili, alimentano un’angoscia aggravata dal senso di impotenza, perché è evidente che se ciascuno di noi potesse intervenire per fermare l’orrore, lo farebbe senza esitazione. Nel romanzo Malina di Ingeborg Bachmann, la protagonista è attraversata da incubi in cui si intrecciano abusi familiari e immagini della violenza nazista, creando un tessuto narrativo denso di memoria e trauma. Il termine stesso “Malina” viene, secondo alcune recenti ricerche, ricondotto ai nascondigli utilizzati dagli ebrei ashkenaziti per sottrarsi alle deportazioni naziste, un richiamo simbolico ai luoghi della sopravvivenza e dell’esilio interiore. La Germania del dopoguerra è costretta a confrontarsi con il tema della colpa che, secondo il filosofo Karl Jaspers, si articola su tre livelli distinti: giuridico, politico e morale: quest’ultimo inteso come il rapporto intimo e problematico dell’individuo con la propria coscienza. A questo si aggiunge una dimensione ulteriore, quella della colpa metafisica, che riguarda chi “non facendo nulla per impedire un delitto, infrange il principio della solidarietà fra gli uomini” (1) In questo contesto, le immagini del dolore che, senza alcun filtro o pudore, giungono da ogni direzione, sollevano interrogativi radicali sulla nostra colpa morale e metafisica. Esse scuotono il nostro concetto del vivere come atto civile, incrinano il discorso politico e sociale, e generano polarizzazioni e dibattiti spesso sterili, che riflettono le profonde tensioni di una società ancora alle prese con il proprio passato.

Le ferite della guerra e l’umanità perduta

Esiste un modo per riscattarci dalla colpa derivante dall’impotenza che il nostro tempo, attraversato da un numero impressionante di guerre, ci mette davanti quotidianamente? È possibile che quelle immagini, più che semplici ferite inflitte alle nostre coscienze, diventino catalizzatori di una trasformazione autentica? Forse la risposta risiede nel ritorno alla lotta contro l’ingiustizia, nella resistenza al sopruso esercitato sui più deboli, su coloro che non hanno voce. Una giustizia che non si limiti agli esseri umani, ma si estenda alla terra che abitiamo, alla natura che ci sostiene. Si tratta di recuperare quei valori fondamentali che hanno segnato il nostro cammino evolutivo: la solidarietà, il mutuo aiuto, la responsabilità verso la comunità. “Occorre guardare all’impossibile della giustizia per realizzare, qui e ora, un mondo possibile e giusto.” (2) Ma il passaggio dall’astrazione all’azione è essenziale: non serve un gesto eroico, bensì una costanza quotidiana. Significa dedicare tempo, risorse e competenze per alleviare concretamente una fragilità, che sia sostenere un rifugiato, difendere un ecosistema minacciato, partecipare a reti di supporto locale o finanziare chi opera sul campo. L’aiuto concreto inizia dall’attenzione: osservare il proprio contesto, individuare una ferita, e fare di quella ferita il luogo della propria azione. In questo senso, tutte quelle immagini non saranno state scattate invano; il nostro sguardo non si ridurrà a una rassegnata impotenza, ma potrà divenire l’innesco di un risveglio profondo della nostra umanità perduta.

Silvia Camporesi

Libri consigliati:

(1) Francesca Zanette, Ingeborg Bachmann a Roma: tutto ha un nome

(2) Federico Ferrari, Il fondo dell’aria

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati