La Cina nelle fotografie di Henri Cartier-Bresson

I due reportage fotografici realizzati in Cina da Henri Cartier-Bresson sono protagonisti della mostra al MUDEC di Milano. Un viaggio nella politica e nelle contraddizioni del Paese asiatico durante il secolo scorso

Quando chiedevano a Henri Cartier-Bresson (Chanteloup, 1908 ‒ Montjustin, 2004) cosa fosse per lui la fotografia, rispondeva che è un’arma, un taccuino, un bacio appassionato, una seduta psicoanalitica. Citava perfino le ultime tre parole dell’Ulisse di Joyce: yes, yes, yes. Fotografare è dire sì, sì, sì. Del resto come, ripeteva, “La vita accade una volta sola per sempre”.

Il reportage cinese di oltre 900 foto, per lo più in bianco e nero, è il suo dire sì alla vita in ogni dettaglio stupefacente, anche il più infimo e scoraggiante.

Henri Cartier-Bresson. Cina 1948-49 _ 1958. Exhibition view at MUDEC, Milano 2022. Photo © Jule Hering

LA RIVOLUZIONE COMUNISTA NELLE FOTOGRAFIE DI CARTIER-BRESSON

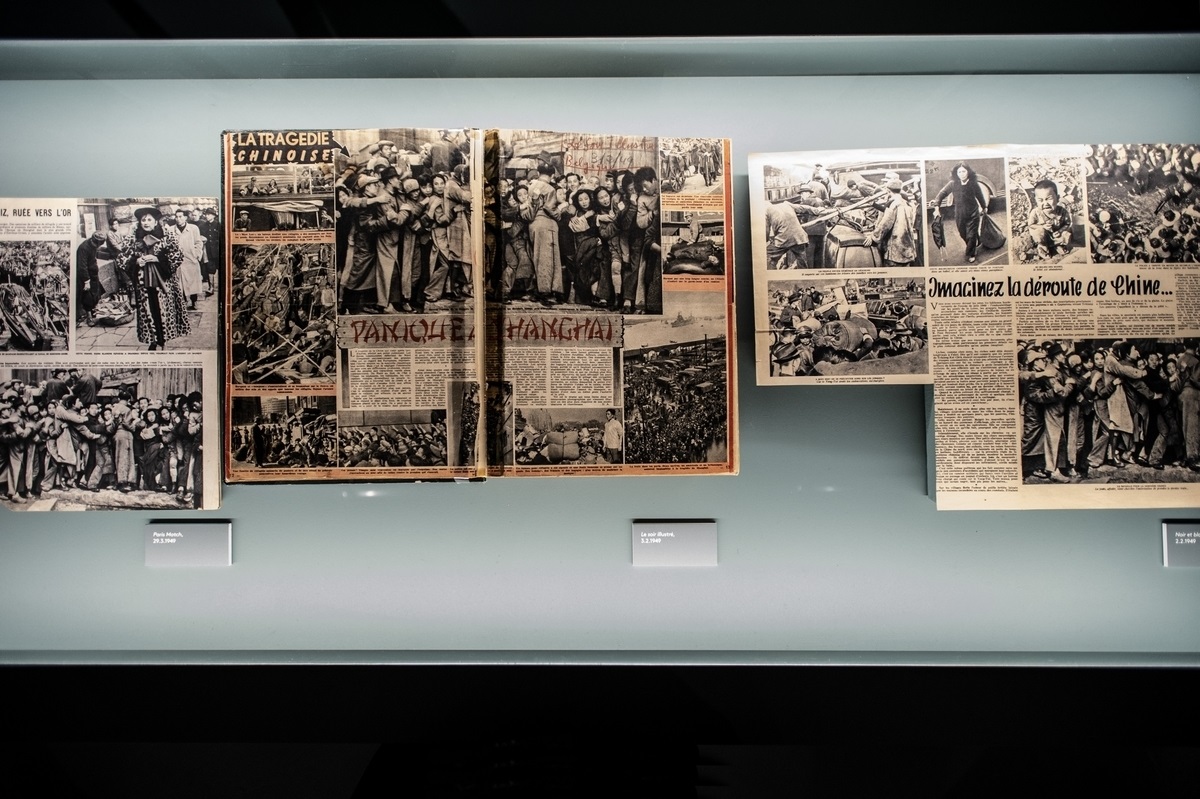

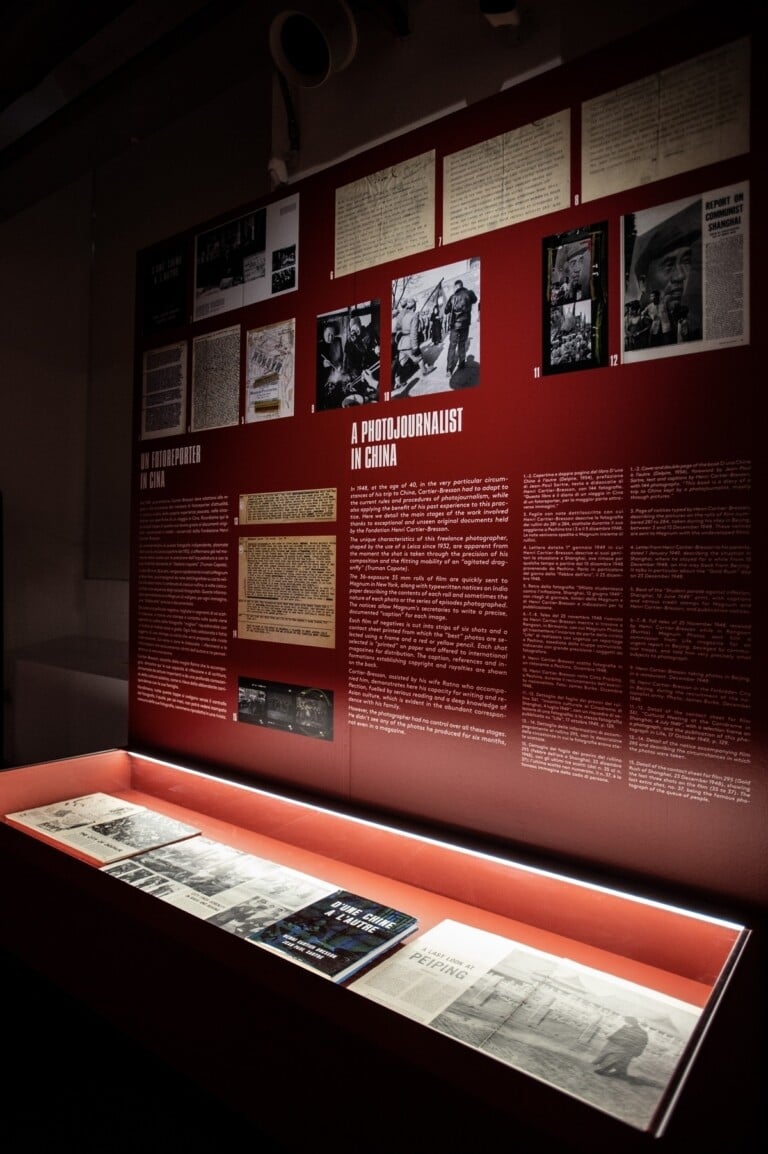

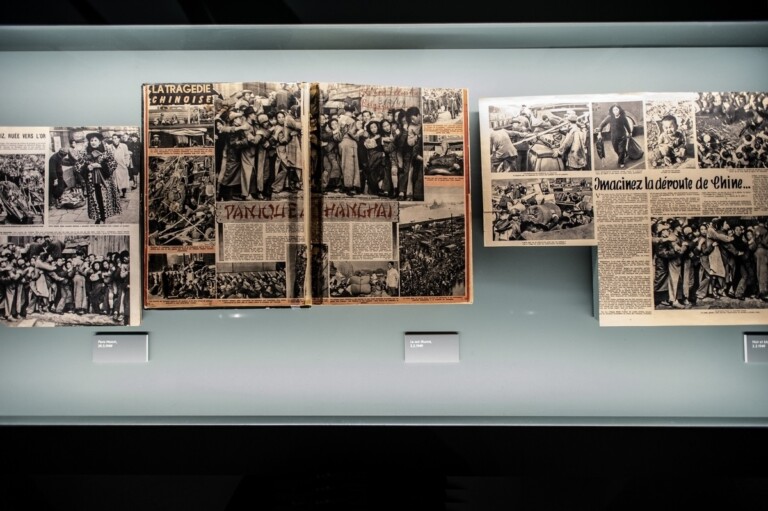

Per lui che si sentiva vicino ai surrealisti ‒ ma Capa gli suggerì di non etichettarsi ‒, il reportage cinese fu la svolta. Il suo primo viaggio nel Paese asiatico, iniziato nel novembre 1948, anziché le due settimane, previste durò dieci mesi. Un arco di tempo in cui il fotografo francese, principalmente nella zona di Shanghai, fu testimone della fine della guerra civile cinese, con la caduta del Kuomintang (il partito nazionalista di Chiang Kai-shek) e la presa del potere del partito comunista guidato da Mao Zedong.

All’interno del MUDEC di Milano un allestimento rosso rigoroso ci guida verso la rivoluzione.

L’occhio del suo obiettivo fotografa madri che cercano figli, funerali, venditori ambulanti di sigarette di contrabbando, barbieri che lavorano per strada, pellegrinaggi buddisti e una mensa taoista che offre piatti vegetariani. Tra le foto più sconvolgenti c’è quella di un cieco guidato da un bambino tenuto al guinzaglio e quella che ritrae il corpo di un neonato morto avvolto in una pezza di stoffa con sdraiato vicino un gatto.

Cartier-Bresson riuscì a immortalare anche gli aspetti tenuti nascosti dalla propaganda di regime, come lo sfruttamento delle risorse umane, i saccheggi e l’onnipresenza delle milizie. A Nanchino visse gli ultimi giorni della capitale nazionalista poi ad Hangzhou provò a penetrare le linee comuniste. Dopo un arrischiato tentativo e una reclusione di cinque settimane (senza neppure la macchina fotografica) tornò a Shangai, dove si era installato l’esercito popolare di liberazione. Finirono nel suo obiettivo la parata degli studenti che protestavano per l’inflazione seguita alla nuova moneta e le conseguenze del tifone estivo che aveva allagato la città. Solamente dopo aver fotografato le celebrazioni per la campagna rivoluzionaria riuscì a lasciare Cina e andare a Hong Kong.

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

IL RITORNO DI CARTIER-BRESSON IN CINA

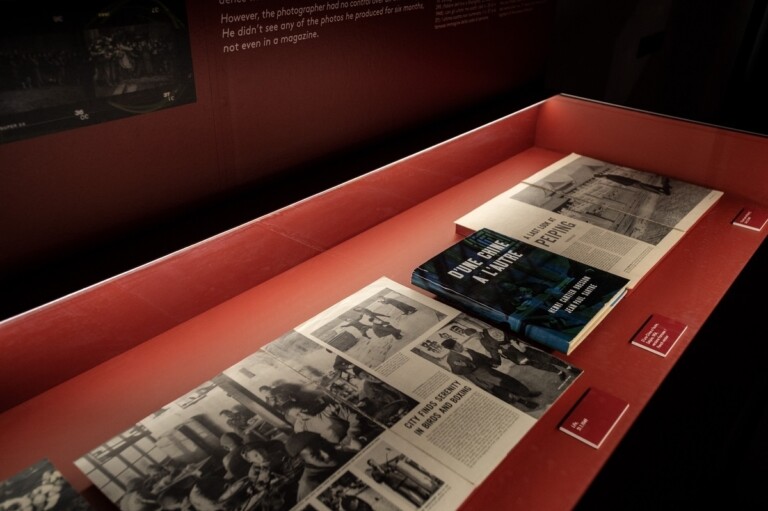

Lo stacco verde sulle pareti del MUDEC ci segnala che siamo nel ‘58, l’anno in cui Cartier-Bresson torna in Cina per un nuovo reportage: alla sua grande fama si contrappone il maggiore controllo imposto dalle autorità.

In prossimità del decimo anniversario di quella prima inchiesta, per quattro mesi, deve seguire un programma con tanto di guida, l’obiettivo è mostrare solo il bello e l’evoluzione del regime: complessi siderurgici, grandi dighe in costruzione, pozzi petroliferi, paesi rurali “modello” sulle tracce del “Grande balzo in avanti” per documentare gli esiti della Rivoluzione e dell’industrializzazione forzata delle regioni rurali. Nonostante migliaia di chilometri per visitare i luoghi selezionati, riesce a fotografare anche la vita precaria e il coraggio dei cittadini.

In Cina Cartier-Bresson aveva trovato la sua storia personale ma aveva anche scritto la storia della fotografia, introducendo un nuovo modello di fotogiornalismo che, attraverso l’attenzione alle persone, riusciva a raccontare la vita.

‒ Lucia Antista

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati