La fotografia come catalogazione. Una storia attuale

Da Ann Atkins a Francesco Del Conte, passando per Nadar, Muybridge, Atget, Sander, Basilico, Opalka. E naturalmente i coniugi Becher. Una carrellata storica sulla fotografia tassonomica, ovvero l’arte di catalogare il mondo, unendo scientificità e umanesimo. Per tornare “alle cose stesse”, in un’epoca in cui l’immagine ha ormai perso qualsiasi significato profondo.

Il concetto di tassonomia è intrinseco al linguaggio fotografico: sin dagli esordi, la fotografia è stata utilizzata come strumento per ordinare, catalogare, sistematizzare.

Anna Atkins (1799-1871), figlia di uno scienziato, si avvicinò alla fotografia attraverso l’inventore della calotipia, William Henri Fox Talbot. Negli Anni Cinquanta del XIX secolo diede vita a due album insieme all’amica Anne Dixon: Cyanotypes of British and Foreign Ferns e Cyanotypes of British and Foreign Flowering Plants and Ferns. La botanica è il fulcro anche delle ricerche di Karl Blossfeldt (1865-1932). In qualità di fotografo e docente, intende dimostrare che la natura è un modello imprescindibile per l’architettura Jugendstil. Così cataloga con precisione scientifica fiori e piante. Il tutto frontalmente, con un cartoncino grigio sullo sfondo, per essere il più possibile oggettivo. La luce è diffusa, mai orientata: sembrano antichi erbari.

CLASSIFICARE L’UMANO

Nadar (1820-1910), il più noto ritrattista del XIX secolo, aveva sognato di creare un Pantheon dei personaggi più famosi del suo tempo attraverso la caricatura, e poi lo aveva fatto con la fotografia. Di rimando tassonomico sono anche gli atlanti di fisiognomica di Henry Duchenne de Boulogne (1806-1875): siamo in ambito positivista e la fotografia è strumento portante per la comprensione e diffusione della scienza.

Eadweard Muybridge (1830-1904) realizza una catalogazione fotografica del movimento umano e animale. I suoi esperimenti iniziano negli Anni Settanta del XIX secolo, quando dà vita a una serie di scatti sulla corsa di un cavallo attraverso una batteria di 24 apparecchi fotografici. Dal cavallo passa ad altri animali e quindi all’essere umano. I risultati dei suoi esperimenti sono raccolti negli undici volumi di Animal Locomotion: An Electro-Photographic Investigation of Consecutive Phases of Animal Movement (1887).

Francesco Del Conte, Untitled, dalla serie Houses, 2017. Courtesy Heillandi Gallery, Lugano

ATGET E LA MARGINALITÀ

Qualche decennio più tardi, Eugène Atget (1857-1927) viene chiamato dalla Bibliothèque historique de la Ville de Paris per documentare i vecchi edifici della città. Nel 1921 conosce Man Ray e cambia la prospettiva del suo lavoro. Sempre più indipendente dalle istituzioni, fotografa i parchi di Versailles, di Saint-Claud e Scéaux. Tra i suoi lavori più significativi, quello dedicato alla Zone, la parte di Parigi a ridosso delle mura di Haussmann. La sua non è una ricerca semplicemente documentaria, è piuttosto il tentativo di catalogare la marginalità spaziale e umana, e in tal senso vanno letti anche i suoi lavori sulla prostituzione. Nel 1925 Berenice Abbott, che sta lavorando con Man Ray, fa visita ad Atget e acquista una parte notevole del suo archivio. Una raccolta che avrebbe venduto nel 1968 al MoMA, insieme al resto della sua collezione.

A proposito di Atget, Walter Benjamin scrive: “L’intento del fotografo consisteva nel recupero dell’epoca pre-haussmanniana, dovunque se ne potessero trovare i relitti. Eseguiva il suo lavoro sul far del giorno, quando le strade erano ancora deserte, nella Parigi delle vecchie strade, dei parchi delle periferie. […] Quasi tutte queste immagini sono vuote. Vuota la Porte d’Auteuil, vuoti gli scaloni d’onore, vuoti i cortili, vuote le terrazze dei caffè, vuota come si conviene, la Place du Tertre. Tutti questi luoghi non sono solitari, bensì privi di animazione; in queste immagini la città è deserta […]. Sono queste le opere in cui prefigura quella provvidenziale estraniazione fra il mondo circostante e l’uomo, che sarà il risultato della fotografia surrealista”. Vengono in mente certi rari paesaggi fotografici di Josef Albers, in cui il punctum, per citare Roland Barthes, è il margine fisico e dello sguardo.

IL GIAPPONE PREFABBRICATO

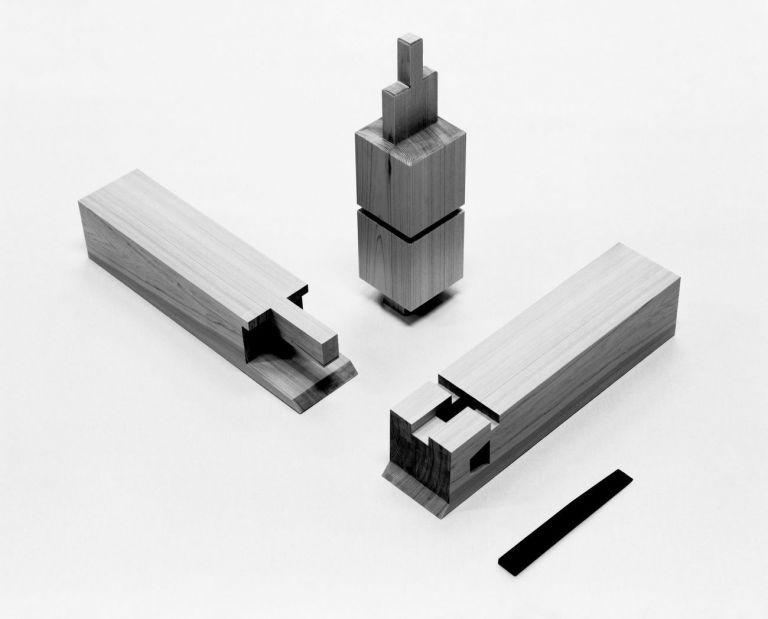

Francesco Del Conte (1988) da alcuni anni lavora sul concetto di tassonomia. In Houses (2017), il suo primo lavoro in esterno, tale intento è evidente. Tra il 2016 e il 2017 l’artista passa un periodo di ricerca al CCA – Center for Contemporary Art di Kitakyushu, nella prefettura di Fukuoka, sull’isola di Kyūshū, in cui – come in quasi tutto il Giappone odierno – le case sono prefabbricate. “Quando ho realizzato questo lavoro ero immerso in una serie di studi legati al passato, a tecniche di costruzione a incastro della tradizione nipponica. Era paradossale essere in Giappone e vivere in quartieri come questi, in una sorta di annullamento della tradizione. Questa realtà, per quanto fosse disturbante e spaventosa, mi ha permesso di verificare le ragioni per le quali la tecnica di costruzione a incastro rischia di scomparire. Di fatto queste nuove case hanno tempi di produzione e costi ridicoli rispetto alle costruzioni tradizionali. Quando mi sono trovato a camminare tra questi edifici, ho provato la sensazione di un annullamento storico, estetico e culturale”.

È interessante porre questo lavoro di Del Conte in dialogo con la tradizione storico-fotografica di personaggi quali Walker Evans, ma anche con le Homes for America di Dan Graham, con i libri d’artista di Ed Ruscha – da Twentysix Gasoline Stations (1963-69) a Some Los Angeles Apartments (1965) – o con il nuovo concetto di bellezza in fotografia studiato da Robert Adams.

LA LEZIONE DEI CONIUGI BECHER

Con Del Conte è come se ci trovassimo di fronte a un allievo di Bernd (1931-2007) e Hilla Becher (1934-2015), che della tassonomia hanno fatto la cifra del loro lavoro. Dalla fine degli Anni Cinquanta i due tedeschi hanno dato vita a un lavoro di documentazione di alcune tipologie di edifici industriali e agricoli. Foto prive di soggettivazione, realizzate nelle stesse condizioni atmosferiche, alla stessa ora del giorno.

Si tratta di due tipologie di immagini. Quelle che presentano edifici dello stesso tipo, dai silos alle torri d’acqua alle case contadine, fotografati in luoghi diversi. Oppure un edificio ripreso da differenti punti di vista, in modo da sottolineare la relatività dello sguardo e le molteplici possibilità di lettura. Hilla Becher ha spiegato: “Le differenze fra gli oggetti sono talmente sottili che si notano solo quando sono vicini l’un l’altro – differenza e ripetizione, parafrasando Gilles Deleuze. Tutti gli elementi di una famiglia si assomigliano, ma possiedono un’identità assolutamente specifica”.

Il loro primo libro si intitola Anonyme Skulpturen (1970). “In questo libro”, afferma la coppia, “presentiamo oggetti dal predominante carattere strumentale, le cui forme sono il risultato di calcoli e il cui processo di sviluppo risulta otticamente evidente. Si tratta in genere di edifici il cui anonimato viene accettato come stile. La loro particolarità sussiste nonostante la totale assenza di design, anzi proprio grazie a essa”. Il loro è uno straordinario spaccato sociologico e urbanistico, in cui tuttavia la ricerca artistica è preponderante – ricerca che varrà loro il Leone d’oro alla Biennale di Venezia del 1990.

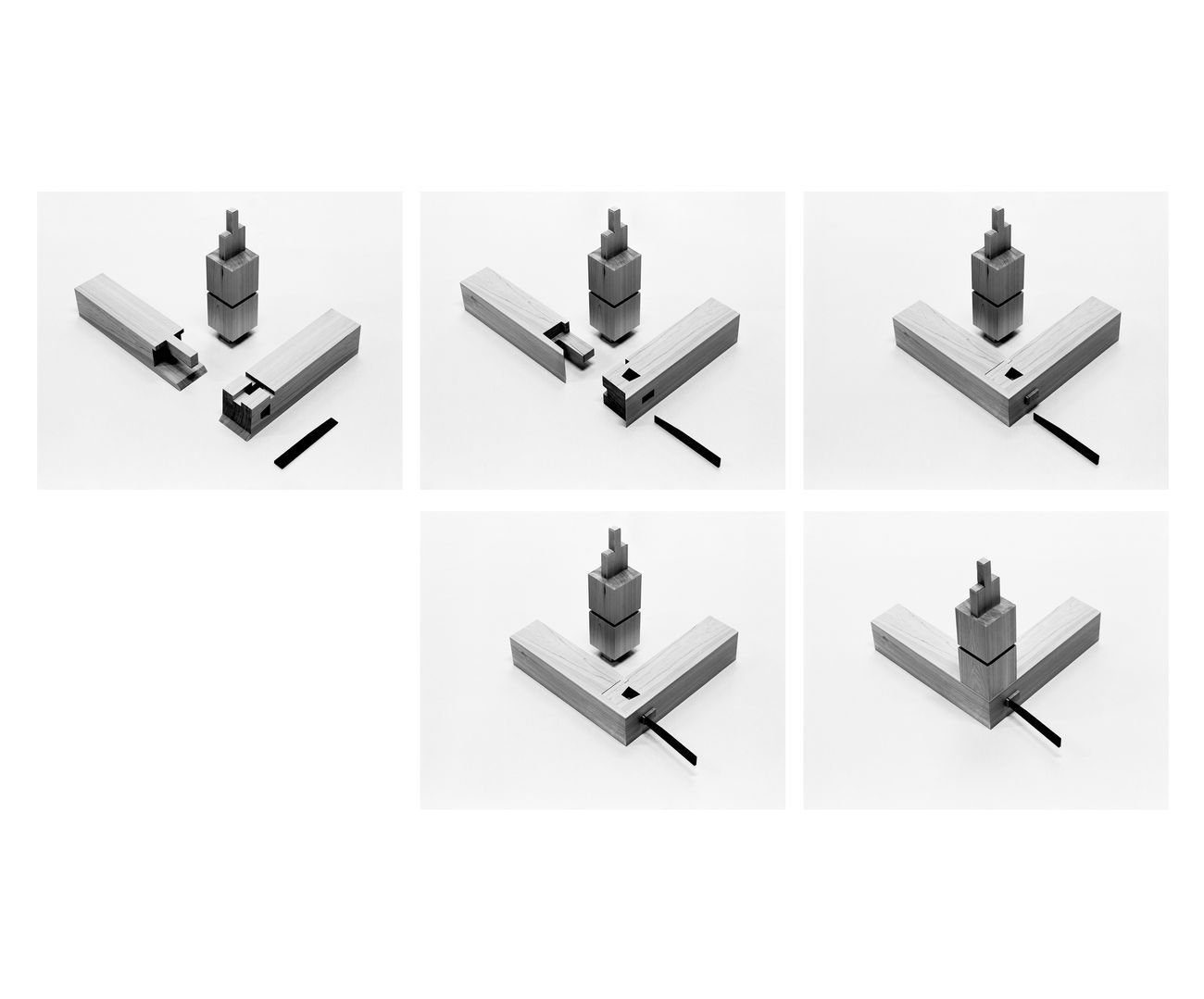

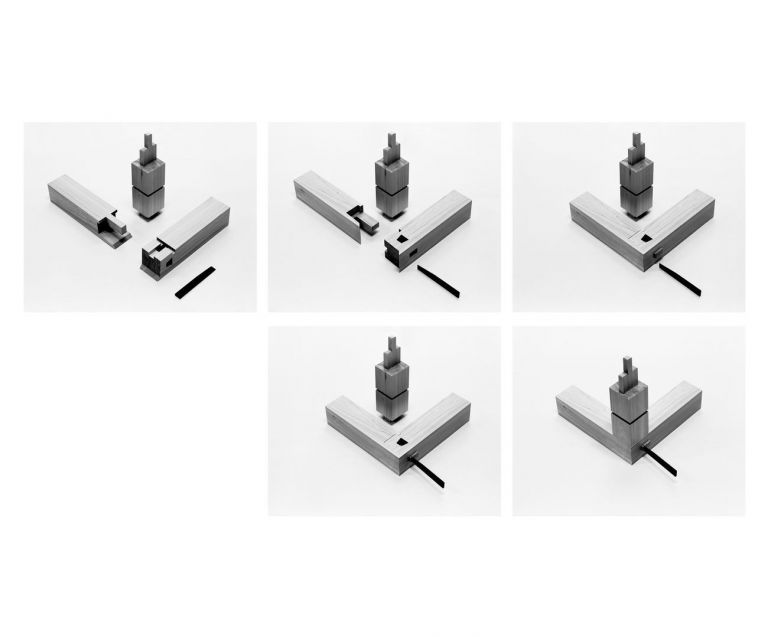

Francesco Del Conte, Sumitome hozo sashi, 2018. Courtesy Heillandi Gallery, Lugano

IL CASO GABRIELE BASILICO

Nel 1976, in una mostra allestita presso lo spazio milanese di Massimo Valsecchi, Gabriele Basilico (1944-2013) ha per la prima volta l’occasione di vedere dal vivo il lavoro dei Becher. Da lì a poco comincia a lavorare a Milano. Ritratti di fabbriche (1981). Dei Becher lo seducono la frontalità del linguaggio, la volontà tassonomica. Con il lavoro su Milano, Basilico è identificato come il fotografo delle periferie urbane, un ruolo che si porterà dietro per tutta la vita ma che, come tutte le etichette, è in parte coercitiva.

La sua è, in realtà, una figura complessa ed eterogenea. Milano è una città in profondo mutamento: quel periodo segna il passaggio dal fordismo a un terziario più o meno avanzato e le grandi fabbriche stanno per trasformarsi in archeologia industriale. Basilico, laureato in Urbanistica, è particolarmente sensibile a fenomeni di questo tipo. Nelle sue immagini la presenza umana non ha spazio. È forse il lavoro più concettuale di Basilico, che lo avrebbe posto in aperto dialogo con la fotografia europea e non solo degli stessi anni.

LA LUCE E IL SENSO DELLA FOTOGRAFIA

Skyglow di Francesco Del Conte, iniziato a maggio 2018, è una lettura del “paesaggio celeste”: “Fotografando in esterno, mi sono reso conto che la cosa che più mi interessa è fotografare la luce. Da molto tempo provavo un grande interesse nei confronti del cielo. In occasione di una mostra sulla città ho deciso di lavorare sul tema dell’inquinamento luminoso. Il nostro tempo storico ha modificato il rapporto ancestrale che l’essere umano ha avuto per millenni con il cielo stellato. Ho semplificato lo strumento fotografico, rendendolo essenziale al fine di registrare solamente la quantità di luce presente nell’atmosfera. I tempi, il diaframma e la pellicola utilizzati sono sempre gli stessi per tutti i luoghi, in alcune zone del Piemonte. Nel momento in cui tutti i parametri della macchina sono gli stessi, cambia semplicemente l’azione della luce sulla pellicola, intesa come quantità di luce catturata dall’obiettivo”.

È un lavoro di matrice linguistica sul senso stesso della fotografia, così come lo sono stati i lavori di Franco Vimercati, dalle trentasei Bottiglie di acqua minerale (1975) alle Zuppiere (1983), ai quali potremmo attribuire una natura tassonomica in chiave concettuale.

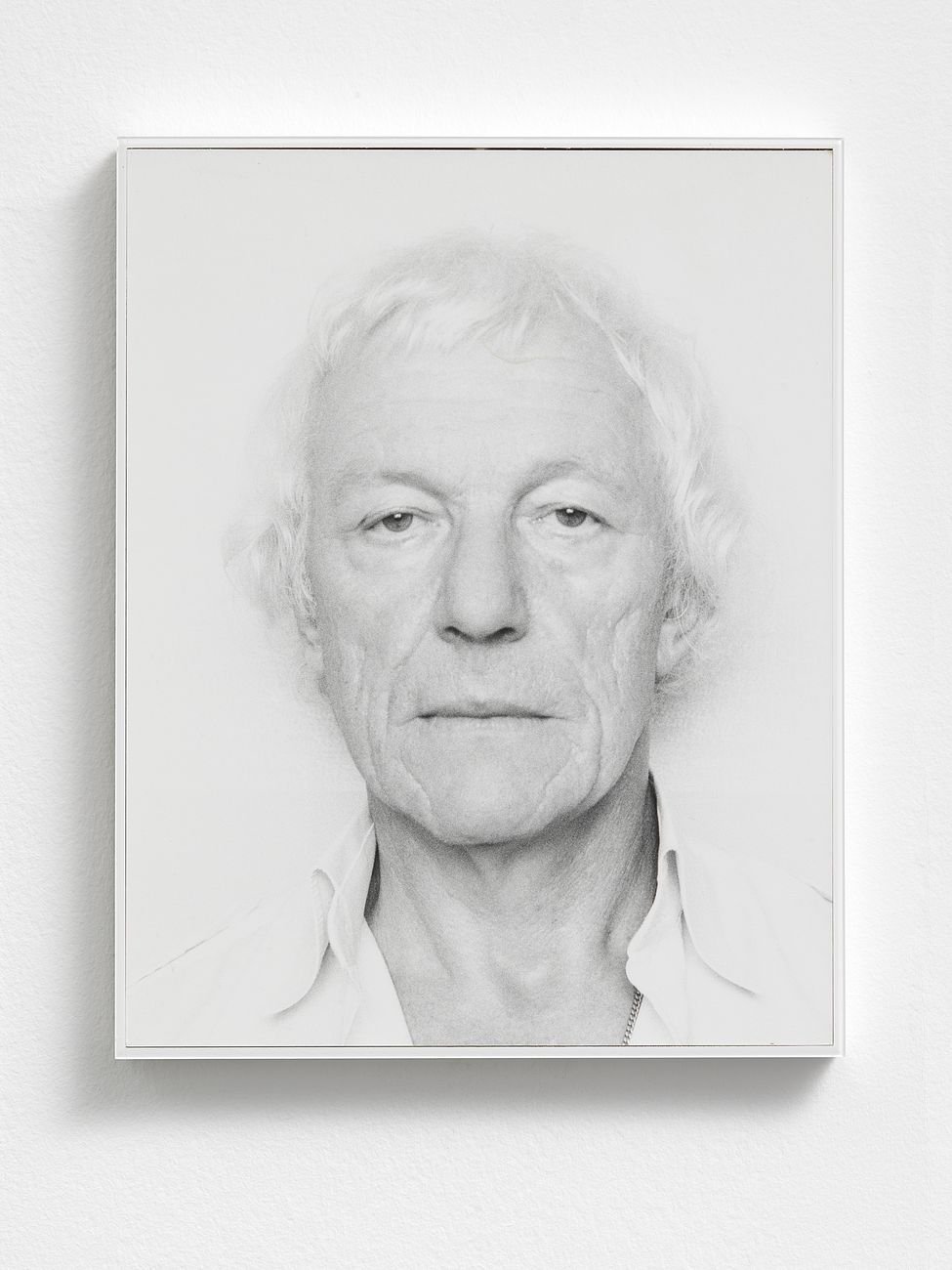

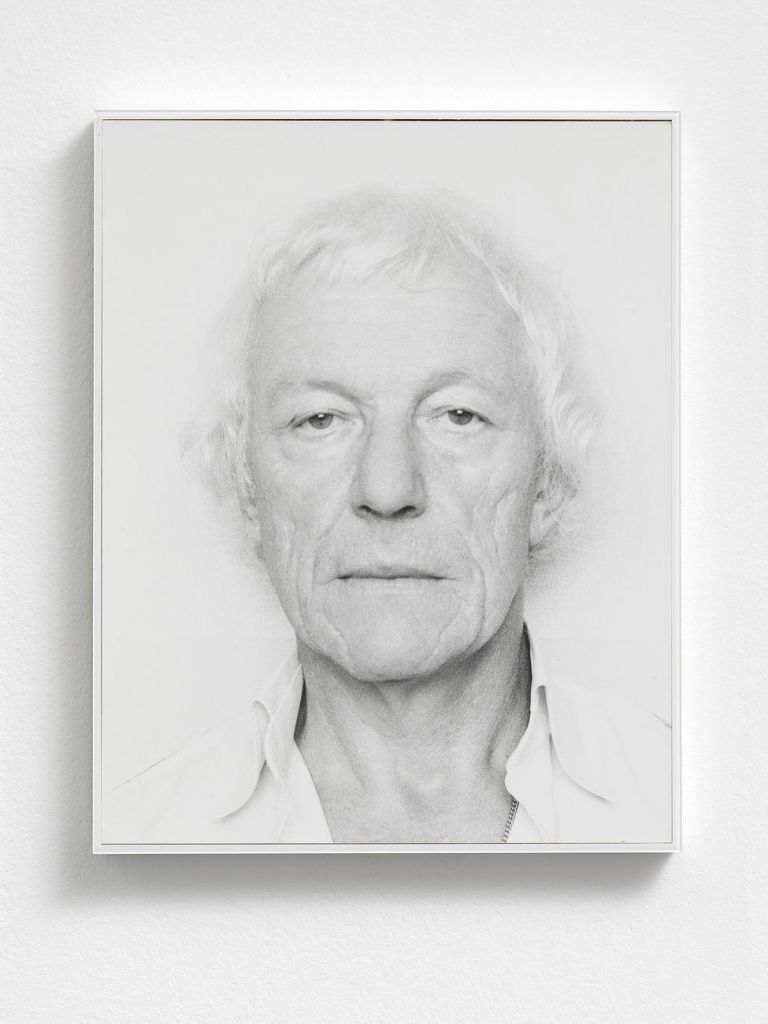

Roman Opałka, OPALKA 1965_1 ∞ Détail 4822483

AUGUST SANDER E ROMAN OPALKA

Tra i riferimenti dei Becher c’è August Sander con i suoi Uomini del XX secolo. Si tratta di un grande archivio della popolazione tedesca. La prima edizione del volume, pubblicata nel 1929, è accompagnata dalla prefazione dello scrittore Alfred Döblin, che scrive: “August Sander, unico in Germania, fa parte di quella categoria di fotografi che comprende fotografi dotati di consapevole adesione al realismo, per i quali valgono, sono cioè vivi e reali, i grandi universali; quando fotografano qualcosa, dunque, non ne traggono immagini somiglianti, in cui si possano riconoscere con assoluta facilità e sicurezza il signor x o la signora y, ma vi si riconosce, e vi si deve riconoscere, qualcosa d’altro. Ci troviamo di fronte un’inedita storia della cultura, meglio una sociologia, degli ultimi trent’anni. Una sociologia non scritta, ma illustrata [che] ci restituisce l’occhio di questo fotografo, il suo spirito, la sua capacità di osservazione, il suo sapere e, non ultima, la sua strepitosa bravura professionale”.

Parte sempre dalla figura umana, dal proprio ritratto, la catalogazione fotografica temporale del polacco Roman Opalka. Il tempo non è il soggetto del suo lavoro, è il suo lavoro [in mostra, insieme a quello di Maria Teresa Sartori, alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia sino al 24 novembre, N.d.R.]. L’artista ha registrato se stesso giorno dopo giorno per quasi quarantasei anni, dall’autunno del 1965 all’agosto del 2011, data della sua scomparsa. Un’indagine che non racconta episodi, ma che riesce a testimoniare il passare del tempo, dalla quale non sono escluse la storia né la vita. Non è un’ossessiva ripetizione, infatti, ma un’azione reiterata che contiene in sé il concetto stesso di mutamento. “Come dividere i tempi della creazione da quelli delle altre occupazioni quotidiane?”, si chiedeva Opalka. “Io ho adottato una posizione assimilabile a quella del mondo professionale con il quale volevo condividere lo stesso rapporto fra le ore di produzione e i momenti riempiti da altre attività necessarie alla vita e al riposo. Da quel punto di vista io non visualizzo che la traccia del tempo che consacro al mio programma. Una sola categoria di détails comporta una durata perfettamente identica: l’istante di apertura e chiusura dell’obiettivo, corrispondente al numero e al momento in cui smetto di dipingere, l’istante che si fissa con una fotografia del mio viso e lo fa diventare a sua volta un détail di questo momento preciso; l’istante che memorizza una parte del mio cambiamento fisico e il suo riflesso psichico attraverso ciò che chiamo il mio autoritratto, composto da migliaia di fotografie rappresentanti migliaia di giorni di lavoro, che costituiscono delle sezioni di osservazione del passato attraverso un cliché realizzato nello studio, alla fine di ogni giornata provando sempre a mantenere la stessa espressione impavida, nelle stesse condizioni di luce, di distanza fra il quadro-détail e la macchina fotografica”.

È un’operazione di rilevamento della dimensione indicale attraverso la fotografia, la traccia, testimonianza dell’istante. Ogni singola opera, per quanto perfetta, trova un senso compiuto nell’essere posta in sequenza e in relazione con le altre, in una dimensione tassonomica. Così da riuscire a misurare il tempo.

LA BELLEZZA DEL QUOTIDIANO

Nel 1950 Walker Evans realizza Beauties of the Common Tool per la rivista Fortune, un esercizio sulle qualità tecniche e formali della fotografia, in grado di celebrare la bellezza degli oggetti d’uso quotidiano, che in tal modo diventavano dei simulacri. Una raffinata catalogazione ripresa qualche anno fa dall’inglese Darren Harvey Regan, che ha creato composizioni tratte da cinque originali di Evans, scomposti e ricomposti, per dar vita a nuove forme.

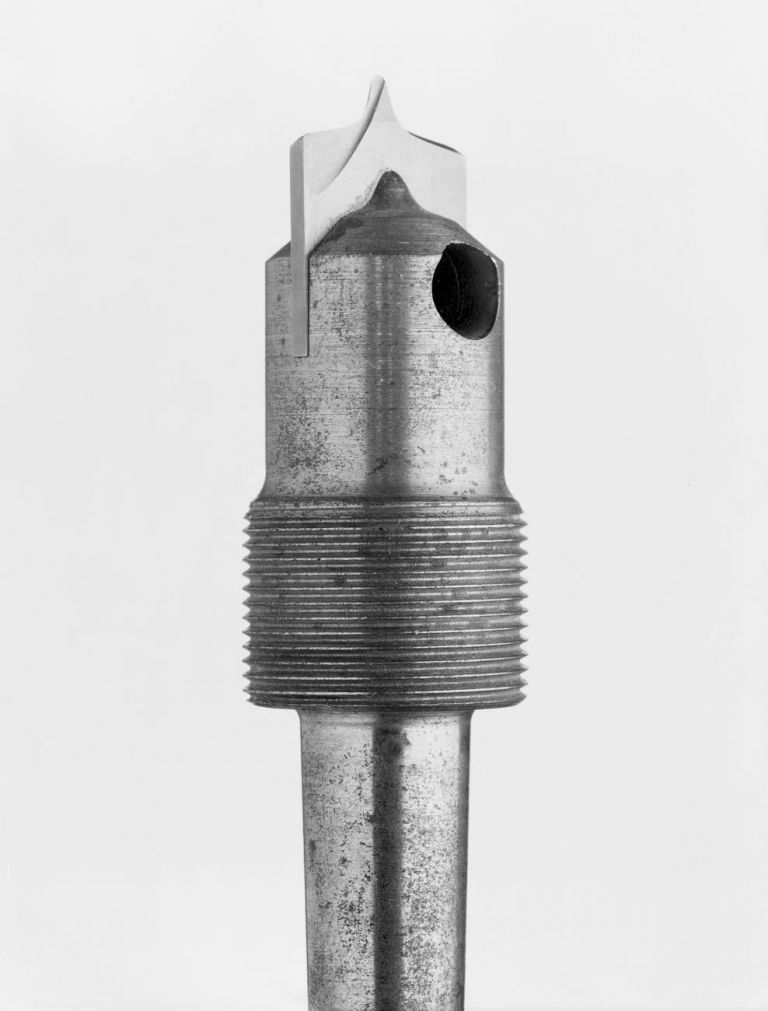

Otto frese sono protagoniste di un lavoro di indagine linguistica di Del Conte, Fräsen (2014-16). La scelta del titolo in tedesco è dovuta al fatto che l’artista ha concepito queste opere a Lipsia, dove si era stabilito per una residenza; si tratta inoltre di un omaggio alla fotografia tedesca, da Karl Blossfeldt ad Albert Renger-Patzsch ai Becher. “Per quanto tecnici, questi sono oggetti da lavoro con una bassa connotazione. Sono frese che, attaccate a macchine fresatrici, quando ruotano velocemente danno forma ad altri oggetti. C’è un paradosso legato allo studiare e al fotografare la forma di oggetti il cui compito è dare forma a quello che ci circonda. Di fatto questi oggetti si prestano a essere considerati come colonne, sculture, grattacieli, in base alla dimensione in cui si osservano. Muovendomi all’interno del mezzo fotografico e utilizzando l’ingrandimento, uno degli aspetti basilari, intrinseci alla fotografia, ho deciso di presentare questi oggetti in una scala completamente diversa da quella originaria, spiazzante. Ho così cambiato completamente la percezione che si ha di essi”.

In un tempo come quello in cui ci è dato vivere, fatto di apparenze e profluvi di immagini private di senso, ricerche come queste tentano di giungere all’essenza, di restituire un significato ai fenomeni. Una sorta di sfida iconografica alla vacuità del circostante.

‒ Angela Madesani

ha collaborato Camilla Coppola

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #49

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati