In una mostra a Palazzo Ducale di Genova l’arte contemporanea racconta Moby Dick

La balena più famosa della letteratura è il punto di partenza per una mostra dedicata ai grandi cetacei, passati e presenti, reali o immaginari. Da Pino Pascali a Tacita Dean, la balena si riscopre metafora delle sfide della civiltà contemporanea

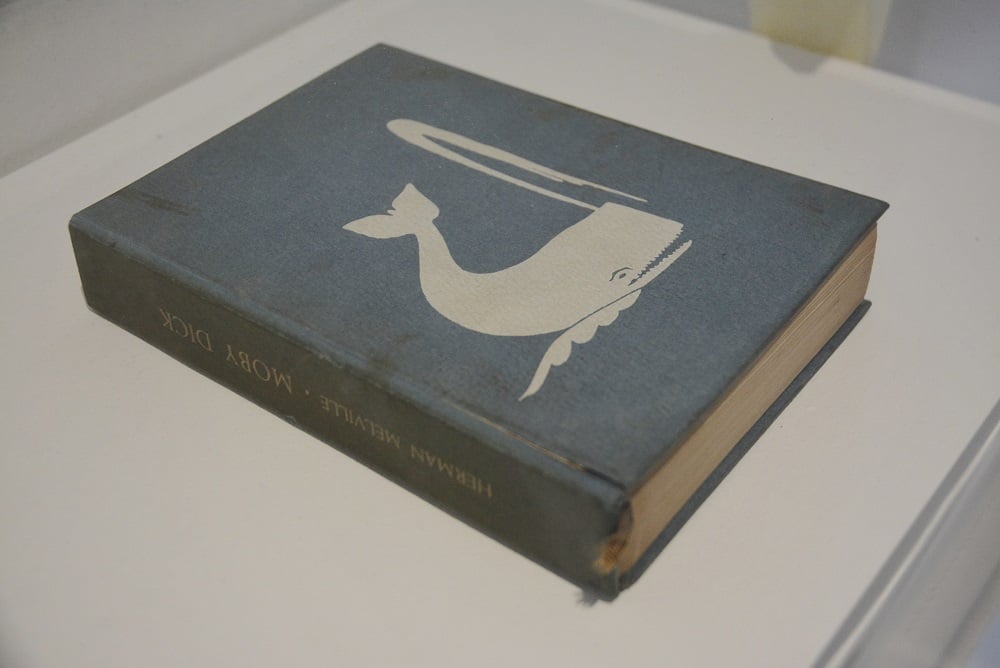

“Call me Ishmael” è il celebre incipit del capolavoro dello scrittore americano Herman Melville (New York, 1819-1891), Moby Dick (1851), in cui il marinaio e baleniere, sopravvissuto all’affondamento del Pequod, racconta l’ossessione del capitano Achab per la balena bianca. La mostra Moby Dick. La balena al Palazzo Ducale di Genova invita il visitatore a seguire “la storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea”. Il pubblico viene accompagnato, tra molte suggestioni, nel percorso espositivo che traduce e interpreta il contenuto enciclopedico del romanzo, attraverso circa 300 opere, oggetti, reperti, installazioni e video immersivi.

Le ragioni di una mostra: il rapporto con Genova

La mostra, curata da Ilaria Bonacossa (che è anche direttrice di Palazzo Ducale) e Marina Avia Estrada, “unisce paradigmi diversi per offrire nuove visioni”, grazie anche ai prestiti da importanti istituzioni nazionali e dalle collezioni museali genovesi, “dal Medioevo alle opere site specific”. La sede di Genova è significativa: nel 1992, per le Colombiadi, la città celebrò il recupero del suo rapporto con il mare inaugurando la Piazza delle Feste con lo spettacolo teatrale Ulisse e la balena bianca, tratto da Moby Dick e diretto da Vittorio Gassman con la scenografia di Renzo Piano.

Oggi, nel 2025, la mostra invita a ripensare la relazione tra uomo ed elemento marino alla luce delle urgenze ambientali, ribaltando l’atteggiamento predatorio. Bonacossa sottolinea come Moby Dick sia “una metafora delle ansie contemporanee”, dal tema della guerra – quella di Secessione americana sarebbe scoppiata nel 1861 – e dello schiavismo alla società multietnica – 30 marinai di ogni provenienza erano imbarcati sul Pequod. La diversa percezione dell’ambiente è evidente: “nell’800 il cattivo era il mostro marino, oggi è Achab”, conclude Bonacossa, anche in considerazione delle attuali leggi internazionali che limitano la caccia alla balena.

Il percorso espositivo: una sorpresa continua

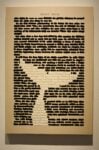

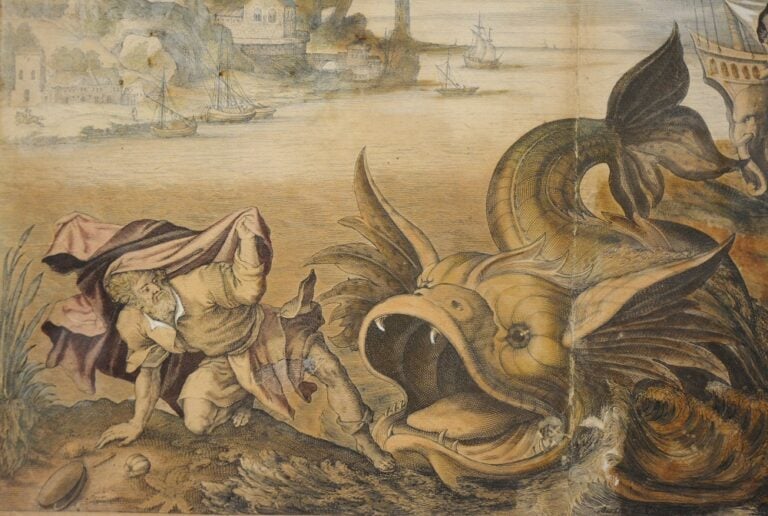

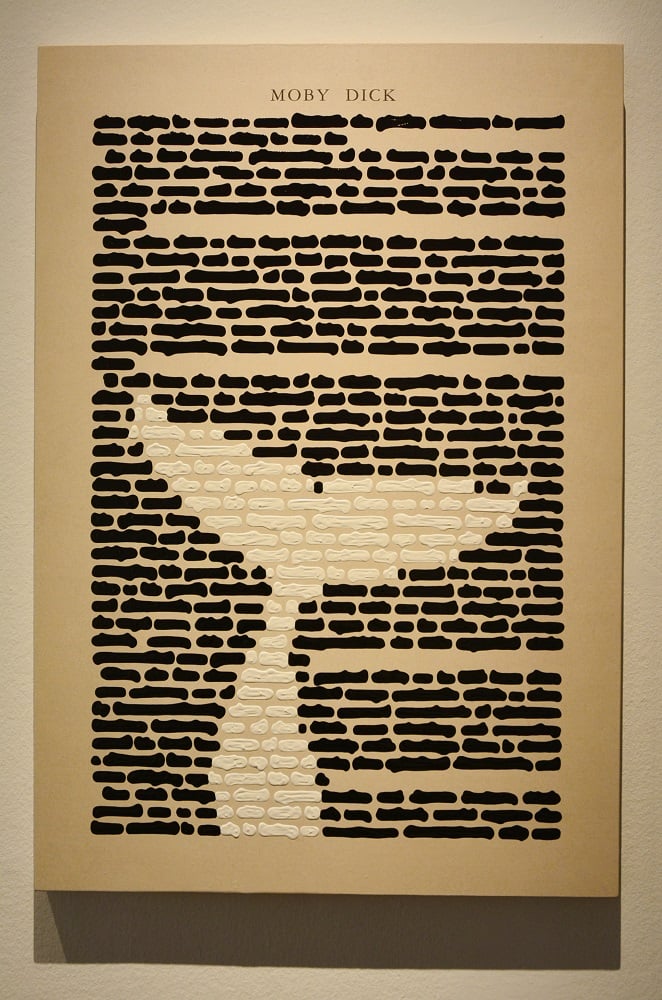

Il percorso è spettacolare per allestimenti e coup de théâtre. Si parte dal libro stesso (interpretato da artisti come Emilio Isgrò, Tacita Dean e Mario Airò) per giungere a una dimensione cosmica (Thomas Ruff). La Cappella Dogale diventa un “santuario dei cetacei” (con il sonoro di Alberto Tadiello). Si entra nella Stanza del collezionista con wallpaper a trompe-l’œil; si esplora il mito biblico di Giona e la balena e si ammirano oggetti rituali della caccia ai cetacei, con l’opera metaforica di Marzia Migliora sull’arpionare il mare (Prey).

Si sosta davanti alle proiezioni in HD 2K di John Akomfrah (Vertigo Sea), che riprendono il mare come luogo di bellezza, orrore, passato e presente contrapposti. Due grandi tele del collettivo A Constructed World rappresentano l’interno della pancia della balena, con scaletta blu per ‘entrarci’. La sezione dedicata al design introduce elementi giocosi, con il tricheco fluorescente di Carsten Höller e la balenottera in altalena di Cosima von Bonin. La stanza creata da Clara Hastrup è magica, con pesciolini che nuotano negli acquari provocando il suono di strumenti musicali.

Si arriva poi alla grande Sala del bianco, un’esperienza scenografica minimalista, catartica e straniante, a luce naturale, che evoca l’ossessione per la bianchezza della balena, con opere di Pino Pascali, Paola Pivi, Dominique White e monocromi di artisti come Piero Manzoni, Turi Simeti, Agostino Bonalumi e Dadamaino.

Lo spazio immersivo successivo ospita la performance di Joan Jonas sulla natura soprattutto marina, mentre la sala giapponese espone disegni di Hokusai e Masayoshi e i diorami azionabili di Marzia Migliora. Il gran finale è nel blu (o)scuro degli abissi con il video Of Whales di Wu Tsang (già esposto alla Biennale di Venezia del 2022), dove paesaggi oceanici surreali, rigenerati in real time, avvolgono i visitatori, offrendo loro il punto di vista della balena con una suggestiva colonna sonora.

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Gli sviluppi simbolici: dal mare il nostro futuro

Questo itinerarium mentis in balaenam, una passeggiata emozionale in cui si penetra spiritualmente nella balena, si snoda in sezioni tematiche che connettono letteratura e arte, storia e scienza, ecologia e politica, collezionismo e mistica. Marina Avia Estrada, direttrice di mostre e programmi pubblici del TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary di Madrid, evidenzia come la sezione TBA21 Academy di Venezia (Ocean Space) si concentri da anni sulla riconcettualizzazione dell’idea dell’acqua e sulla ricerca sugli oceani.

Convinta che “l’arte e il pensiero speculativo sviluppato dagli artisti possano avere un impatto sul mondo”, Estrada cita le opere in mostra di Jumana Manna sul sistema digestivo dell’oceano e sulla sua capacità di metamorfosi, o di Marzia Migliora e Mark Dion sulla nostra necessità di tassonomizzare la natura per controllarla.

La mostra si distingue anche per il cambiamento costante degli spazi e per un libro-catalogo che funge da bussola. La visita si completa con una stupefacente esperienza cinematografica in Virtual Reality creata da WAY Experience, capace di gettare lo spettatore tra le pagine del libro in soli 15 minuti.

Moby Dick. La balena è, dunque, un’occasione per superare un pensiero egocentrico e antropocentrico e per promuovere l’azione per sviluppare di nuovo le connessioni, per creare altri mondi futuri, migliori. In questo senso è un’occasione da cogliere, una cosmologia da vivere in maniera gioiosa e progettuale.

Linda Kaiser

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati