Teoria francese, pratica americana. 50 anni di arte contemporanea in mostra a Parigi

Una mostra postmoderna e convincente quella del Palais de Tokyo a Parigi: una sessantina artisti di differenti generazioni per percorrere i ponti filosofici e artistici tra Francia e USA, in un viaggio lungo cinque decenni

Che cosa succede quando si racconta l’arte americana attraverso il filtro del pensiero francofono? ECHO DELAY REVERB : Art américain, pensées francophones, la mostra parigina curata da Naomi Beckwith al Palais de Tokyo, non risponde semplicemente a questa domanda, la spettacolarizza disponendo opere, documenti e nuovi progetti in una fitta rete di risonanze, al punto che la circolazione delle idee ne diviene il vero soggetto. L’esibizione, che occupa l’intero edificio e riunisce circa sessanta artisti, si offre come una vasta mappa di interferenze. Eco, ritardo, riverbero sono qui termini operativi che descrivono trasferimenti, traduzioni e appropriazioni tra le due sponde atlantiche. Un titolo che, del resto, serve anche a tutelare gli accostamenti da eccessivi automatismi o reciprocità didascaliche, consentendo ampi margini di manovra negli intrecci e nelle corrispondenze. In definitiva, questa scelta curatoriale si rivela strategica nel tradurre in strumenti di lettura critica la lezione teorica, da Derrida a Fanon, da Deleuze a Lacan, a Glissant, fino alle dottrine postcoloniali e femministe. Cercando di evidenziare il peso di tali concetti e paradigmi negli orizzonti di ricerca dell’arte americana degli ultimi cinquant’anni. Del resto, si tratta di approcci che, proprio a partire dagli Anni Settanta e Ottanta, avevano già permeato l’accademia e la critica d’arte statunitense sfociando in una sofisticata metodologia che teneva dentro l’analisi strutturalista dei linguaggi e dei sistemi culturali.

Arte ed editoria tra Francia e USA

Partendo dunque dalla traduzione creativa delle teorie francofone in pratiche estetiche, la mostra viene guidata da ulteriori nodi interpretativi. Il primo riguarda il ruolo di archivi, libri, testi e documenti trattati da materiale espositivo, con una stimolante selezione dedicata alla casa editrice Semiotext(e) legata alla Columbia University, fondamentale cassa di risonanza per quanto arrivava, filosoficamente parlando, dall’altra parte dell’Atlantico. Versatile e accattivante, anche nel formato delle sue pubblicazioni, Semiotext(e) offriva infatti tascabili a portata di jeans. Il secondo asse attiene a quella che la curatrice, peraltro designata direttrice di Documenta 14 (2027), definisce una “politica della forma”, cioè modi e strategie in cui gli artisti hanno utilizzato le strutture del linguaggio visivo, la serialità, il montaggio, il frammento o lo scarto, per dare corpo a temi razziali, coloniali e relativi alla costruzione delle soggettività di genere.

La mostra ECHO DELAY REVERB a Parigi

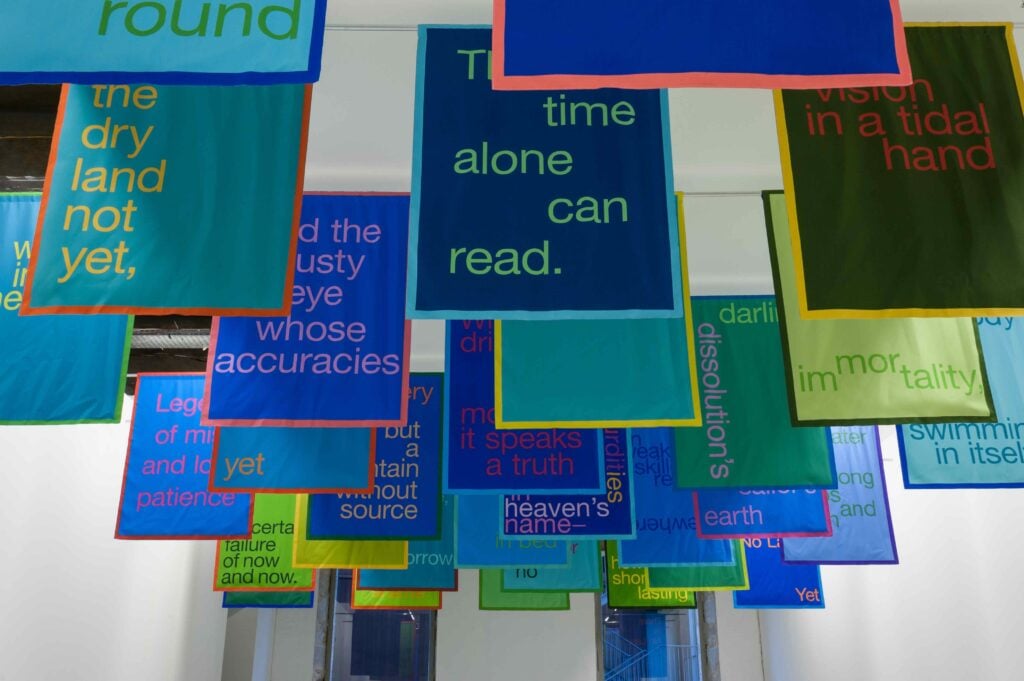

Difficile focalizzare la generosa selezione, tuttavia conviene soffermarsi su alcuni autori. Per esempio, su Lorraine O’Grady, l’artista afrodiscendente scomparsa nel 2024, che con i suoi interventi ha usato il gesto pubblico per mettere in scena la blackness nel canone occidentale. Con altri veterani del calibro di Renée Green, che adopera il materiale archivistico per fornire linfa al proprio paesaggio teorico post-coloniale, dove le tesi francofone trovano riscritture concrete. Hock E Aye Vi (Edgar Heap of Birds), militante Cheyenne e Arapaho, pone in primo piano le questioni dei nativi americani impiegando il linguaggio grafico come meccanismo di rivendicazione territoriale e verbale. Sempre sul fronte militante, spostandosi però qualche decennio in avanti, Tiona Nekkia McClodden, artista, regista e curatrice, affronta la complessità dell’esperienza nera e queer negli USA con opere che spesso combinano materiali d’archivio a storie dimenticate, a oggetti “invisibili”, depositi di “contro memoria” con cui mettere in discussione le strutture del potere e i modi di rappresentazione. Nel capitolo (Géométries du Non-Human), in cui si valuta la natura disumanizzante del progetto coloniale e razzista prendendo in esame i corpi segregati e schiavizzati, si incontrano anche importanti produzioni di artisti più giovani, create appositamente per la mostra. The Zone of Non-Being di Char Jeré, un’installazione con tecnologie riutilizzate e hackerate, e Out of Bounds di Kameelah Janan Rasheed, un ambiente multisensoriale con scultura, video e opere su carta, sulla storia di June e Jennifer Gibbons, sorelle gemelle anglo-caraibiche, autrici di un linguaggio inventato e incomprensibile, esplorato dall’artista in rapporto al loro rifiuto di comunicare.

Mostre nella mostra. Melvin Edwards e Caroline Kent al Palais de Tokyo

Nella struttura di ECHO DELAY REVERB si incastonano due sezioni autonome, la monografica di Melvin Edwards e l’intervento site-specific di Caroline Kent. Nella retrospettiva di Edwards, sculture saldate e taglienti raccontano la violenza trattenendone l’eco (nella serie Lynch Fragments) con oggetti quotidiani, ferri, catene, utensili che continuano a riferire di questioni razziali nel verbo minimalista. Posizionato nello spazio d’ingresso del Palais de Tokyo, su una vasta parete, Within the Veil, a Grammar di Kent si presenta come un alfabeto astratto di forme colorate che emergono da un fondo nero (in polemica con il canone del White Cube?) dove la ripetizione degli elementi e le variazioni di scala suggeriscono che il linguaggio non è neutro, ma complesso e generativo e preparano lo spettatore a interrogare ciò che incontrerà.

Gli artisti in mostra al Palais de Tokyo

La rassegna presenta artisti di diverse generazioni, un ampio ventaglio da cui emergono figure ormai storiche (Dan Graham, Hans Haacke, Theresa Hak Kyung Cha, Renée Green, Cindy Sherman, Lorna Simpson, Glenn Ligon) accanto a voci più giovani (Tala Madani, Cameron Rowland, Paul Mpagi Sepuya, Cici Wu). Inoltre, qualche occhiata ai “margini” trascurati da precedenti sguardi, allarga la portata tematica della mostra rendendo visibile la trasformazione e la sopravvivenza di linee di pensiero ancora urgenti. Non mancano rilanci come nel caso di Pope.L, con la monumentale The Polis or the Garden or Human natura in action (1998-2025): 1200 cipolle dipinte con colori primari, guarda caso corrispondenti alla bandiera statunitense e francese. Malgrado le condizioni, i bulbi producono germogli ma alla fine marciscono dopo essersi esibiti in un’allegorica forma di resistenza.

Una mostra postmoderna

Convince anche la congruenza tra idea e allestimento, dove le sezioni tematiche sono pensate come campi aperti. Dalla visita si esce pertanto ben attrezzati, sebbene il canale francofono rischi di lasciare in ombra altre tracce e restino troppo implicite alcune correlazioni concettuali che richiedono al visitatore una familiarità teorica non scontata. Limiti che non oscurano il merito di riattivare il dialogo storico e quello di testare il portato complessivo di tale rivoluzione teorica. Un dato, tuttavia, lascia riflettere e riguarda la mancata considerazione del termine postmoderno, una delle chiavi di accesso più gettonate in quegli anni, lasciato al rango di convitato di pietra. Sicuramente l’espressione è ormai logora, ad alto tasso di saturazione semantica, piazzata per decenni come etichetta onnicomprensiva, sostituita nel tempo con pensiero della differenza, post-strutturalismo e via discorrendo. Oggi probabilmente poco utile a leggere un presente attraversato da crisi materiali (ecologiche, sociali, tecnologiche) sebbene il criterio con cui inquadriamo tutt’ora le immagini, le rappresentazioni, il soggetto, la verità, resti profondamente postmoderno. Di fatto, la mostra non nomina il postmodernismo, ma si muove dentro il suo orizzonte critico soprattutto perché l’idea che non esista un solo punto di vista, che le identità siano costruzioni discorsive, che la forma sia politica e la storia una narrazione da riscrivere, è puro pensiero postmoderno. Siamo ancora dentro quel paradigma ma con un lessico cambiato e, forse, il postmoderno, più che finito, è diventato trasparente, non lo vediamo più, ma struttura ancora la nostra comprensione del mondo.

Marilena Di Tursi

Parigi // fino al 14 febbraio 2026

ECHO DELAY REVERB : Art américain, pensées francophones

PALAIS DE TOKYO

Scopri di più

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati