Alla Galleria Nazionale di Roma torna Alfredo Pirri. La grande installazione in dialogo con Canova

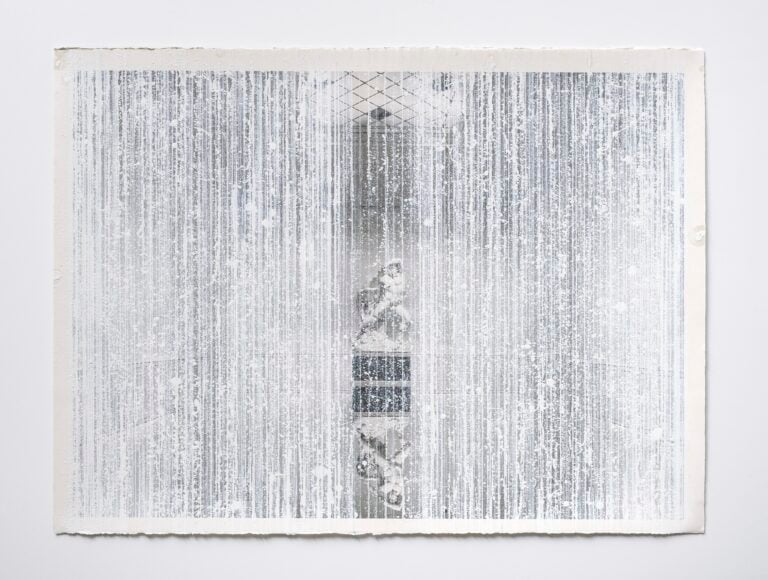

La prima installazione, che dominava l’atrio del museo, venne smontata 13 anni fa. Oggi Alfredo Pirri viene chiamato a immaginare una seconda opera alla GANMC. Si rinnova così la sala dedicata a una delle sculture iconiche della collezione. Le foto in anteprima, insieme ai bozzetti inediti

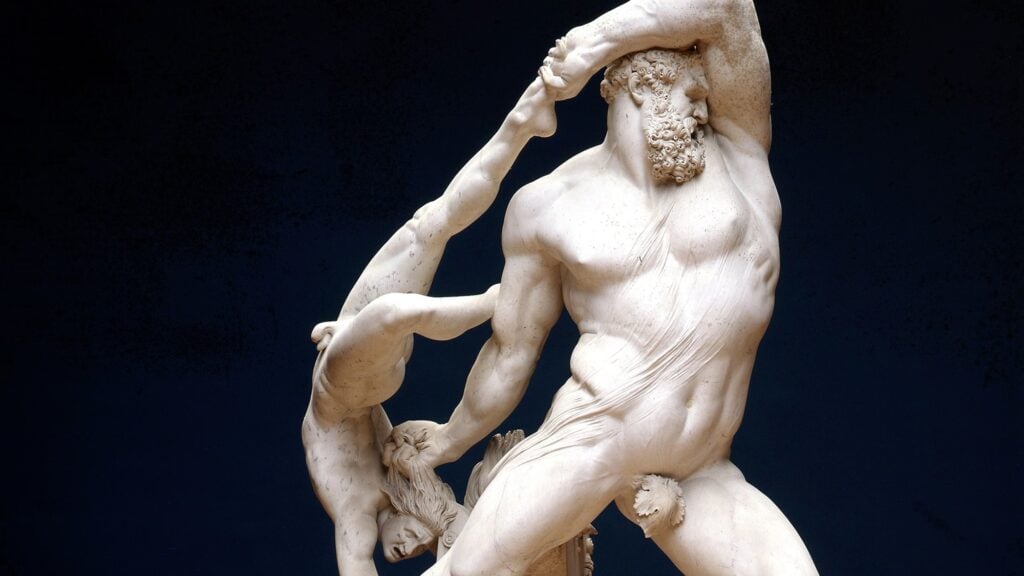

È un lieto ritorno quello di Alfredo Pirri alla GNAMC. Una seconda occasione per affrontare l’imponente spazio museale di Viale delle Belle Arti: l’edificio, le opere esposte, il senso della memoria, echi di mitologie arcaiche e nuovi dispositivi della visione si fondono per offrire uno sguardo contemporaneo sulla storia. Dal 27 novembre 2025 il palcoscenico della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma riaccoglie uno tra gli artisti italiani più incisivi sul piano della militanza intellettuale e delle intuizioni estetiche. Una committenza importante, che lo vede dialogare con il celebre gruppo scultoreo di Ercole e Lica (1795-1815), capolavoro di Antonio Canova.

La prima installazione di Pirri alla GNAM

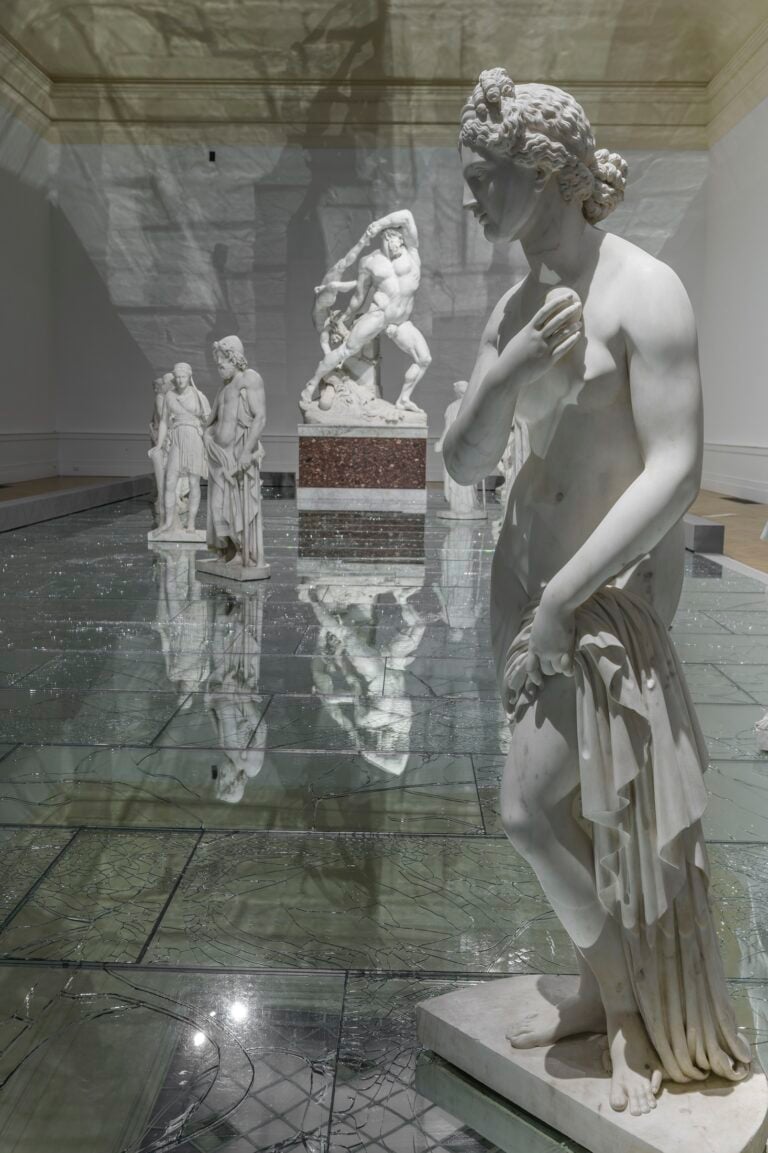

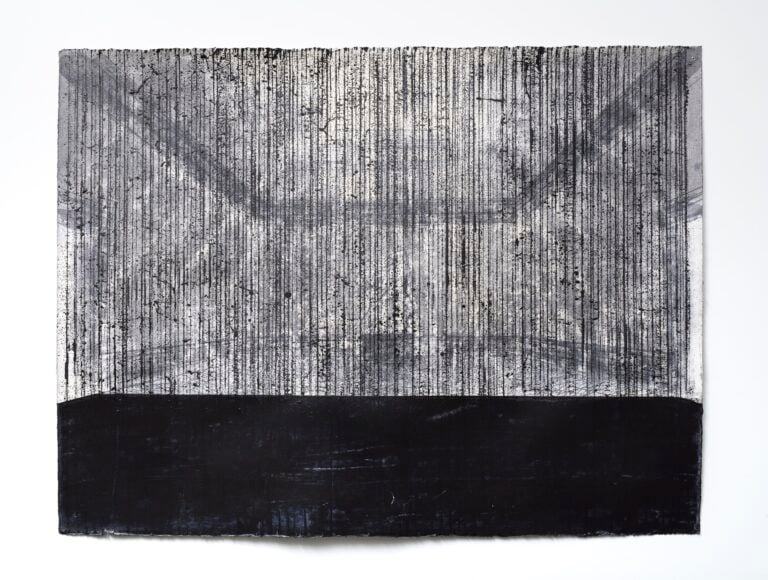

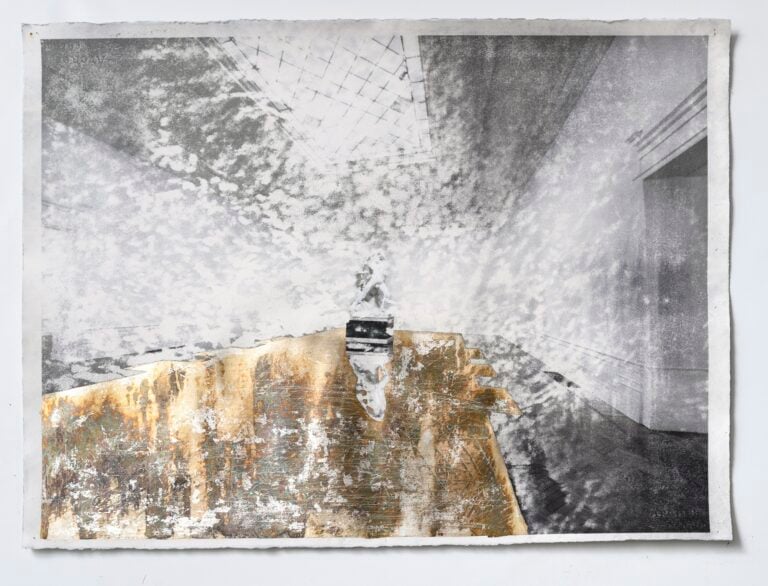

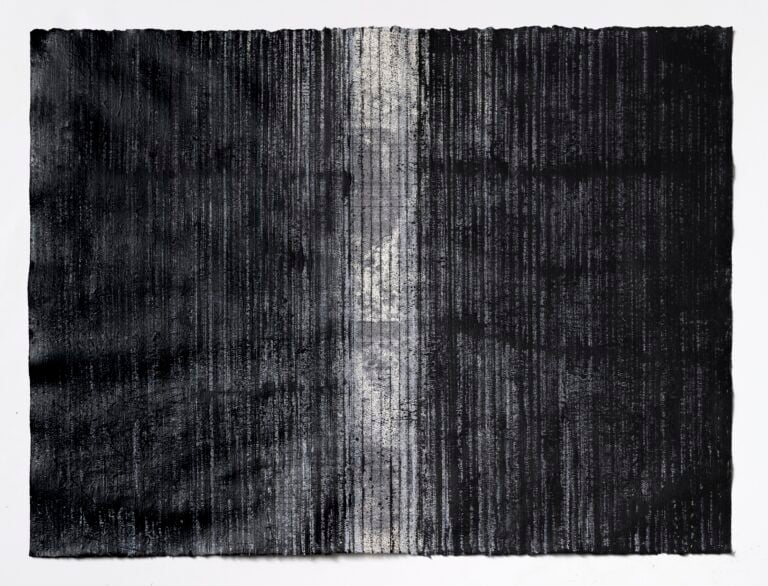

Sofferto era stato lo smontaggio della grande installazione progettata da Pirri nel 2011 per l’atrio del Museo: una spettacolare ouverture, un’opera ambientale che accoglieva i visitatori prima dell’immersione tra le sale espositive. Gli specchi infranti e calpestabili, cuore del suo storico ciclo Passi, diventavano abisso immaginifico per una costellazione di statue femminili ottocentesche, selezionate dai depositi, liberate dai loro plinti e poste in dialogo con una maschera funebre di Canova: un coro di spettatrici mute e un’istantanea tridimensionale, doppio marmoreo del volto cristallizzato nel tempo. Il nucleo di opere antiche occupava così il suolo riflettente, continuamente calpestato, inciso e riscritto dai passi delle persone, esattamente come si attraversa e si frantuma il passato, nell’esercizio libero della critica e della conoscenza.

La direzione di Collu e la rimozione dell’opera di Pirri

L’opera divenne un nuovo simbolo della Galleria. Il pubblico la esplorava, la agiva, la interpretava come un altro livello dell’architettura. Nel 2015, con l’arrivo di Cristiana Collu alla direzione, tutto cambiò. A partire dall’allestimento: un esperimento audace, vigorosamente discusso, da molti criticato e da molti altri accolto con entusiasmo. Luce cristallina e spazi ampi, atmosfere rarefatte, colori tenui e ridotti al minimo, nuova distribuzione degli ambienti, per un desiderio di sintesi che si estendeva fino al nome del museo, convertito in un secco ed elegante “Galleria Nazionale”. E così l’ingresso veniva sgomberato e il percorso tra le collezioni sperimentava una suggestiva commistione tra opere e autori, epoche e stili. Via steccati cronologici, nessun surplus di informazioni testuali, niente schemi accademici e griglie interpretative per raccontare la storia dell’arte. Una strategia postmoderna che liberava le immagini e le lasciava parlare, fino a renderne possibile la collisione, l’incrocio, la prossimità, quasi fossero magneti, soggetti senzienti dal destino aperto.

In quell’occasione dunque, a seguito del riordino generale, l’opera di Pirri saltò, dopo quattro anni di permanenza. E non mancarono le polemiche per l’improvviso smantellamento, in virtù del successo riscontrato e di un legame forte creato con il luogo; polemiche che si univano al già fragoroso dibattito sulle scelte espositive, certamente non convenzionali.

L’arrivo di Mazzantini e il secondo incarico a Pirri

Oggi la Galleria Nazionale è diventata GNAMC: si recupera il vecchio, sedimentato acronimo, ma con la conquista di una C supplementare, a sottolineare in modo ufficiale il ruolo della contemporaneità. Al timone Cristina Mazzantini, tornata a scandire in senso evolutivo e tematico le collezioni – pur nell’assetto ormai svecchiato e moderno degli spazi – secondo criteri monografici (ma non monolitici) legati ai principali autori e movimenti storico-artistici fra ‘800 e ‘900. E così piena centralità al rapporto tra identità del museo, natura degli spazi e collezioni, nuove acquisizioni importanti (su tutte il cospicuo fondo di Cy Twombly), l’introduzione del riconoscimento “Artista alla GNAMC”, dedicato ogni anno a un maestro italiano, con tanto di mostra personale (il primo Emilio Isgrò, nel 2024, seguito da Ceroli nel 2025). E adesso questo incarico a Pirri, per un secondo intervento permanente, a sottolineare una chiara discontinuità con il passato recente, ma anche una disponibilità alla rilettura creativa, incessante e necessaria del patrimonio.

Nuova versione di “Passi” alla GNAMC: Pirri rilegge Canova

Non più all’ingresso, la nuova versione dell’installazione – che si estende per 300 mq – trova posto in una delle prime sale, là dove Collu aveva costruito una scenografica triangolazione tra la scultura monumentale di Canova, i 32 mq di mare circa di Pino Pascali, del 1967, e una potente tela di Giuseppe Penone, Spoglia d’oro su spine di acacia, del 2002. Tutt’intorno, come satelliti preziosi, altri piccoli capolavori, da Twombly a Mondrian, da Klein a Castellani.

Altrettanto forte la scelta di Mazzantini, che lavora per sottrazione e in chiave site specific, nella radicalità di un progetto nato per quello spazio e capace di dominarlo, costruendo di fatto una scena: qui l’immagine continua a compiersi, come azione teatrale e narrazione sulle origini, nel solco del mito e della memoria. Vuote le enormi pareti, riservando l’intero palcoscenico alla composizione scultorea, drammatizzata dall’opera-display di Pirri.

Sul pavimento di specchi – un materiale particolare che si crepa ma non si rompe – lo scontro tra Ercole e Lica è fulcro visivo, generatore di un movimento plastico carico di tensione nervosa, psicologica, narrativa. I due personaggi si ergono sull’alto basamento, immortalati in una posa acrobatica di colluttazione, con la furia di Ercole che afferra Lica per gettarlo il mare. Lo scalpello disegna nel candore del marmo la perfezione dei due corpi avvinghiati e dinamicamente contrapposti, a formare un arco teso sul punto della rottura, là dove il gesto muscolare raggiunge l’acme e si consuma. Pirri posiziona sullo specchio 12 sculture in marmo provenienti dalle collezioni, un pantheon di divinità classiche scolpite da artisti operanti a Roma, coevi di Canova e riconducibili al suo entourage: tra questi anche il danese Bertel Thorvaldsen. Tutte opere commissionate dal Principe Alessandro Torlonia.

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 12

4 / 12

5 / 12

5 / 12

6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

Ercole e Lica nel Pantheon degli dei. L’installazione

Così si delinea l’immagine ideale di un tempio scomparso, intitolato al semidio Ercole. Delimita lo spazio un bordo discontinuo, interrotto da alcuni varchi, ancora nel segno della frattura e dell’incompiutezza, quasi a evocare le scomparse mura dell’edificio sacro; interessante la doppia funzione di seduta, per accogliere i visitatori e disporli intorno al dramma. E tutto – statue, persone, architettura – si riflette sul piano frammentato, che è specchio d’acqua inquieta, cielo capovolto, apertura infinita, dispositivo estetico che moltiplica il reale inglobandolo e insieme espandendolo.

“Ercole impazzito”, ci spiega Pirri, “trasmette violenza, perdita della ragione, senso di onnipotenza, incapacità di comprendere, immobilismo… Rispetto all’opera del 2011, dove tutto ruotava intorno a figure femminili e le sculture erano maggiormente sparse nello spazio, ora il soggetto dominante è maschile, la prospettiva più frontale e la follia violenta è moltiplicata dagli sguardi giudicanti, diretti (in verità il solo sguardo diretto verso Ercole è quello di Giunone) o indiretti delle divinità che lo circondano, ospitandolo come dentro un bosco fitto di alberi”. La dinamica sottile tra gli occhi, i gesti, i pensieri e le emozioni dei marmorei simulacri mette in movimento questo teatro onirico, mentre si insegue la trama della storia tra scampoli di letteratura mitologica e sentieri dell’immaginazione. “Gli sguardi si incrociano fra loro – prosegue Pirri – seguendo fili invisibili che annodano parentele, vicinanze e lontananze con il soggetto principale e fra di loro. Sono sguardi dolorosi e di vergogna per quello che sta succedendo sotto i loro occhi e che, nonostante il loro ruolo divino, non sanno (e forse non vogliono) interrompere”.

Il mito di Ercole e Lica rivive alla GNAMC

Colpito dalla rabbia di Ercole, a sua volta caduto in un tranello, Lica scontò un’ingiusta morte, ma da vittima innocente trovò una pace eterna, trasmutando nel paesaggio. Lo racconta Ovidio nelle sue Metamorfosi: “Ercole l’afferra, lo fa roteare tre, quattro volte e, con più violenza di una fionda, lo scaglia nel mare d’Eubea. Sospeso nello spazio Lica si congela: come ai venti gelidi vedi rapprendersi la pioggia, trasformarsi in neve, e poi in un turbinio condensare i suoi morbidi fiocchi, che ispessendosi si addensano in grandine, così, scagliato nel vuoto dalle braccia possenti di Ercole, esangue per il terrore, senza più una goccia di umore, Lica, come racconta la leggenda, si trasforma in dura roccia. Ancor oggi sopra i gorghi profondi del mare d’Eubea affiora un piccolo scoglio che serba il profilo di forma umana…”.

Quel mar Egeo, in cui il povero servo affondò, è oggi un piano increspato di specchi, al centro della nuova fabula del museo; e pare di vederlo il corpo riemerso di Lica, pronto a farsi roccia per dar vita al piccolo arcipelago vulcanico delle isole Lichades. Tra racconto mitico, coordinate geografiche e raffigurazione neoclassica, la drammaturgia contemporanea di Alfredo Pirri è ulteriore apertura o livello, incantesimo che rimette in scena l’antico e ne fa spazio abitabile, continuamente modificato da chi ogni volta completerà la storia, ricordando, contemplando, fantasticando, lasciandosi rapire.

Helga Marsala

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati