Lezioni di critica #21. Gian Maria Tosatti addita l’arte italiana? Qui la replica

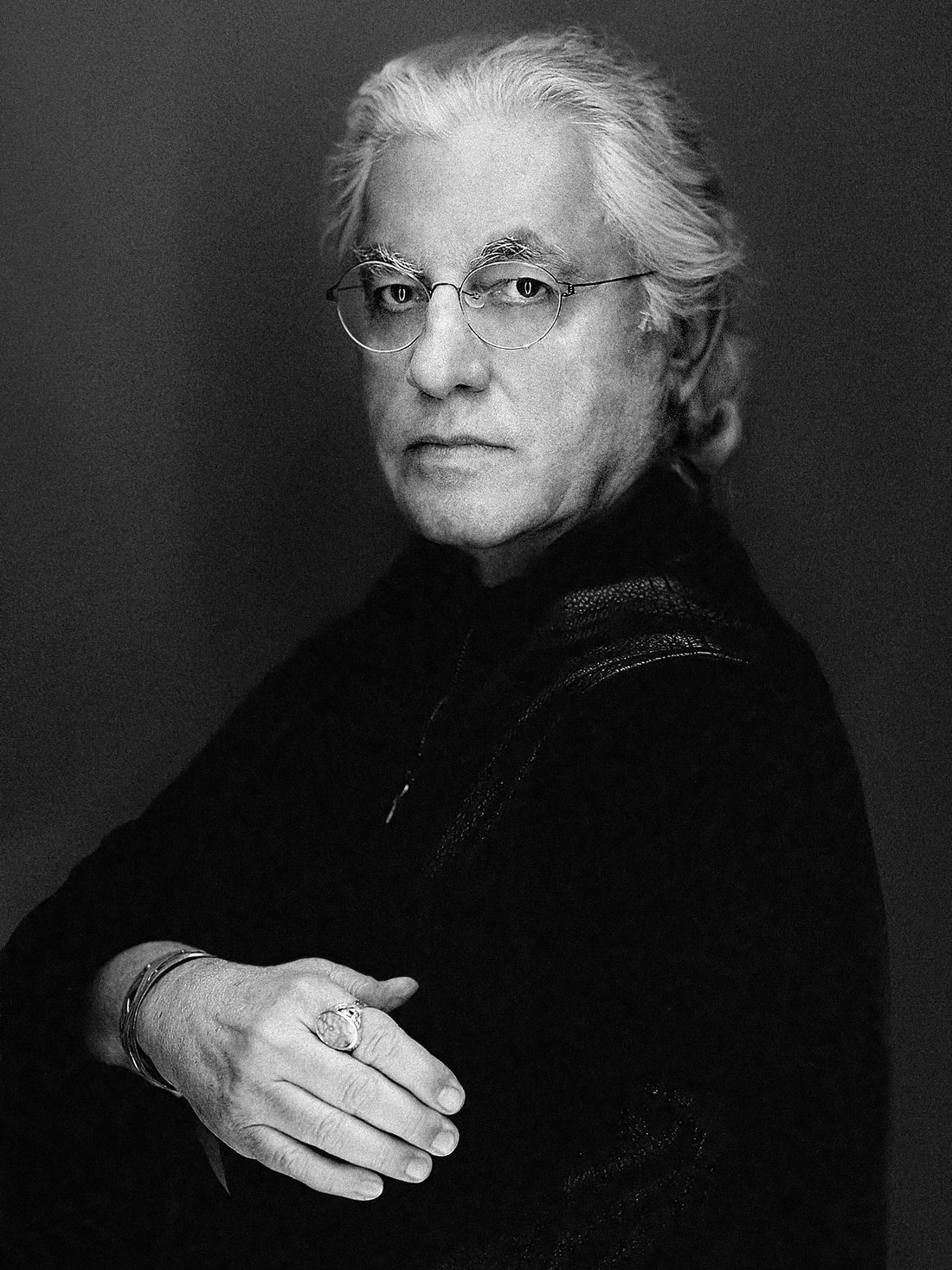

In un articolo su Il Sole 24 Ore l’artista Gian Maria Tosatti accusa la scena artistica italiana emersa tra gli Anni Zero e Venti, di cui meritoriamente fa parte, di essere frammentaria e deficitaria sul piano della storiografia critica. La risposta di Roberto Ago

Nella terza pagina del Sole 24 Ore di domenica 21 settembre è apparso un sentito editoriale a firma dell’artista, curatore e agitatore culturale Gian Maria Tosatti. Forte del consenso conquistato negli ultimi anni, l’autore accusa la scena artistica italiana emersa tra gli Anni Zero e Venti, di cui meritoriamente fa parte, di essere frammentaria e deficitaria sul piano della storiografia critica. A suo dire, ciò è dovuto a una galassia di artisti, critici e curatori tra loro irrelati e dunque incapaci di fare “massa critica”, “movimento” e finanche “manifesto”. A parte il fatto che ciò è vero per l’arte contemporanea in genere, Tosatti fraintende quanto lo turba, coinvolgendo gli addetti ai lavori nella ricerca di soluzioni a un’insoddisfazione personale che ritiene collettiva e che forse lo è. Rispondo al suo appello con l’economia di analisi che una singola lezione consente.

Arte Povera e Transavanguardia

Innanzitutto, per entrare nei ranghi di una Storia dell’arte quantomeno italiana, c’è tutto il tempo. Perché tanta fretta, se non per paura di un successo personale e collettivo avvertito come effimero? Secondariamente, non è affatto vero che nessuna categorizzazione dell’arte in fieri sia stata praticata negli ultimi anni, secondo i crismi propri della critica militante. Nelle mie seguitissime Lezioni di critica, ospitate pochi anni fa su Artribune e comprensive del presente contributo, non solo ho avviato una sistematizzazione e storicizzazione dell’arte del nuovo corso con i pregi e limiti che il web impone, ma ho addirittura approntato un manifesto artistico successivo a quelli di Germano Celant e Achille Bonito Oliva, il quale annoverava Tosatti tra gli artisti da me sponsorizzati. Intitolato “Transavanguardia Povera Reloaded”, ad oggi sopravvive esclusivamente nell’inconscio tecnologico, ovvero nella dimenticanza generale. Quando apparve mi procurò il plauso di numerosi addetti ai lavori, tra i quali Tosatti, che evidentemente si è ricreduto. Se nel suo editoriale lamenta un’assenza di “logos” (“Se l’arte rimane senza parole” è il titolo), significa che ha colto con qualche ritardo il carattere beffardo di un manifesto in principio apprezzato e in seguito rimosso. Quel contributo a una definizione critica della nuova arte italiana, oltre a essere affidato ai bit, era tiepido con il suo oggetto, per questo è caduto nell’oblio generale. Vediamo di onorarne la memoria con l’aggiunta di un’appendice esplicativa.

Arte italiana negli ultimi due decenni

L’arte contemporanea italiana prodotta negli ultimi vent’anni, a differenza di quella internazionale più rimarchevole, alla luce di una storia universale dei linguaggi artistici appare pressoché irrilevante, oltre a non eccellere particolarmente per sapienza estetica. È questa la scomoda verità per cui non si è prodotta una concomitante eco critica che ne cogliesse ragioni, necessità e coerenze prassico-teoriche, se non con l’eccezione del mio manifesto artistico. Piaccia o non piaccia, in esso Tosatti trova l’essenziale del suo lavoro in riferimento alla storia dell’arte, il resto è approfondimento che non si poteva certo espletare in quella sede. Se lui e i suoi compagni d’avventura avessero vantato una potenza di fuoco pari a quella dei loro illustri predecessori, si può essere certi che la critica italiana si sarebbe mossa con altrettanto vigore. La scena artistica degli ultimi due decenni, invece, si è dimostrata epigonale non solo rispetto all’Arte Povera e, in misura minore, alla Transavanguardia (in particolare a De Dominicis, transavanguardista sui generis), ma anche nei confronti dell’attuale stile internazionale, il quale ha prodotto una mole di cloni impersonali del tutto trascurabili e che dunque non ho incluso nel mio manifesto.

Arte italiana e contesto internazionale

Gli ultimi due grandi movimenti artistici del Belpaese seppero mediare tra stile internazionale e il cosiddetto “genius loci”, un compito difficile che attende al varco ogni artista di qualsivoglia contrada. L’Arte Povera vantando una dose notevolissima di inventiva e sperimentazione, la Transavanguardia aderendo al neoespressionismo e primitivismo internazionali forte di un retroterra iconografico millenario. Certo che era lecito guardare ai nostri maggiori movimenti artistici del secondo Novecento per trarre ispirazione e compiere un passo ulteriore nell’alveo di un’identità artistica italiana (o se si preferisce mediterranea) forte e riconoscibile, capace ancora una volta di mediare tra tradizione e innovazione, identità e conformismo, localismo e internazionalismo. Peccato che si siano emulati i maestri senza riuscire non dico a superarli, ma almeno a eguagliarli. I campioni di allora appaiono più freschi e innovativi dei loro allievi, ideali e di fatto, come peraltro spesso avviene nella storia dell’arte. Il mio manifesto artistico, non a caso ispirato a quello celebre di Boetti, promuoveva le nuove leve attraverso un tono altrettanto dimesso, mentre occorre diffidare dei tanti apologeti auspicati da Tosatti che i manifesti non osano redigere, accontentandosi di comunicati stampa e schede monografiche imprudentemente entusiastiche.

Tosatti e i suoi contemporanei

La verità è che, tra gli artisti italiani venuti dopo Cattelan, Beecroft, Stingel, Vezzoli, Pivi (tutti ascrivibili all’estetica pop-concettuale degli Anni Novanta), più nessuno ha saputo produrre un lavoro tale da ambire a una storia dell’arte che non sia limitata all’Italia. Perfino l’epigono più promettente, Pietro Roccasalva, dopo un inizio scoppiettante che faceva sperare in un Giulio Paolini in versione pop-transavanguardista, ha finito per sposare una pittura accademica fine a se stessa, forse perché fagocitato dal mercato. Limiti analoghi sono riscontrabili negli altri transavanguardisti poveri, ai quali poter affiancare nomi ulteriori da me trascurati, come Cuoghi, Gabellone e Arena. Tutti loro, tra cui Tosatti, saranno storicizzati e dunque possono dormire sonni tranquilli. Ma, salvo scossoni, dovranno accontentarsi di una fama solo nazionale, anche se al momento espongono all’estero e partecipano alle grandi rassegne internazionali. Sa di profezia ingenerosa? Lo è, ma avveduta quanto basta da non essere campata in aria. I mentori attivi all’estero potranno poco di fronte ai limiti dei loro protetti, così i loro galleristi. Al giorno d’oggi si sdogana di tutto, guai a confondere successo e consenso con il valore artistico, il tempo ristabilirà quella distinzione fondamentale che è oscurata da ogni presente storico, perfino in relazione ad alcuni pesi massimi. Quanto agli italici cloni dello stile internazionale, spariranno senza lasciare traccia, oppure saranno sponsorizzati da qualche sodale particolarmente affezionato ma impossibilitato a convincere il grande pubblico della loro bontà.

L’arte italiana è apprezzata all’estero?

Lo spessore modesto, naturalmente, non risparmia la media dei critici, curatori e giornalisti attivi nel Belpaese e che con questi artisti si sono relazionati anche meritoriamente. Gli osservatori più accorti, dal canto loro, consci della situazione in cui versa l’attuale arte italiana si sono tenuti in disparte, limitandosi al lavoro storico e storiografico e lasciando campo libero ai curatori. Più degli artisti e dei promoter rimasti in patria, negli ultimi decenni a essersi distinti a livello internazionale sono stati alcuni grandi galleristi. Come i curatori italiani apprezzati internazionalmente, promuovono un’arte che italiana non è, ecco il segreto del loro comune successo. Non necessariamente l’arte straniera è migliore di quella italiana, ma quasi sempre lo è e premia chi la cavalca. Essa è il prodotto di Paesi artisticamente più avanzati dell’Italia, la quale, salvo rari cani sciolti, dopo le grandi stagioni dell’Arte Povera e della Transavanguardia ha conosciuto un declino progressivo. Scartato l’alibi delle scarse risorse promozionali, il sistema (o meglio non-sistema) dell’arte italiano è oggi manchevole per ragioni molteplici e strutturali che coinvolgono tutti i settori: a cominciare dalle accademie, passando per le poetiche, finendo con la connoisseurship.

Arte e sistema dell’arte

Il quadro sinteticamente tratteggiato reca una metà della verità, l’italica mestizia essendo al contempo un bene. Se ci si appellasse all’innovazione, alla qualità e al merito, in Italia non dovrebbe lavorare quasi più nessuno. Quando l’espressione artistica è una necessità vitale per autori e spettatori al di là del talento di cui si dispone. Niente più gallerie, fiere e biennali significherebbe, per molti operatori, cadere in depressione. Illudersi che l’arte e la critica italiane godano di ottima salute, peraltro in un quadro internazionale anch’esso sottotono rispetto alle glorie dei decenni passati, aiuta ogni genere di addetto ai lavori a svegliarsi la mattina, prendere l’iniziativa e conquistare eventuali allori. Il fatto che questi ultimi, per lo più, siano limitati al giardino di casa non li rende affatto irrilevanti sul piano esistenziale. Chi si accontenta gode, mentre la prospettiva di far parte della Storia dell’arte italiana rappresenta un traguardo di tutto rispetto, anche a fronte di un capitolo minore.

Roberto Ago

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati