Emilio Isgrò inaugura un nuovo museo d’arte contemporanea in Sicilia

Il MACC di Scicli parte con una retrospettiva su Emilio Isgrò, artista, poeta e drammaturgo, siciliano di origini, nel 1956 trasferitosi a Milano. Ripercorriamo qui il cuore della sua ricerca e il senso delle sue mitiche cancellature

Si inserisce a meraviglia, nella grande piazza del MACC di Scicli, l’installazione firmata da Emilio Isgrò (Barcellona di Sicilia, 1937; vive a Milano) e Mario Botta (Mendrisio, 1943), presentata nel 2023 al MAXXI in occasione dei 75 anni della Costituzione Italiana. Con il suo alto, appassionato richiamo a un’attualità che sconcerta il mondo, Non uccidere è un’opera monumentale nella forma, quanto nell’idea; è l’orazione pubblica di un grande artista e un grande architetto – per la prima volta trovatisi a collaborare – declamata nell’osceno frastuono degli odierni fronti di guerra, dall’Ucraina fino alla striscia di Gaza. Un’architettura effimera, un tempio circolare che dialoga ariosamente con il contesto, grazie alla scansione ritmica degli elementi lignei in cedro del Libano. Ma soprattutto un contenitore aperto, in cui la parola arcaica viene custodita: la legge di Dio si fa scrittura e visione, scolpita nella sequenza delle tavole in pietra che evocano il sacro decalogo ricevuto da Mosè nel deserto del Sinai.

Qui svaniscono le pagine bibliche, svaniscono i comandamenti stessi, svanisce ogni racconto ed esegesi, in virtù di quel gesto che di Isgrò è divenuto cifra personale, nel segno di una contraddizione ricorrente: cancellare è un fatto di audacia e di tenerezza, di sintesi e di profondità, è violenza e delicatezza insieme. E se Isgrò cancella la parola divina non è certo per negarla, piuttosto per affermarne il nucleo caldo, il più scandaloso e necessario. Tutto sparisce e ritorna, fra quei tratti spessi che coprono lettere antiche e cullano il senso superstite, declinato in molte lingue: “NON UCCIDERE”. È tutto ciò che resta. È la legge delle leggi, la logica di ogni logica, l’occhio della Provvidenza negli occhi di tutti. Nient’altro da ricordare, nessun argine o fondamenta a parte questa rivoluzione del bene che tarda a venire.

Isgrò e le cancellature. Una retrospettiva al MACC di Scicli

Dall’incastro perfetto tra l’opera e il contesto prende il via la retrospettiva dedicata a Isgrò con cui lo scorso maggio ha aperto i battenti il Museo d’Arte Contemporanea di Sicili, cittadina barocca imbevuta di luce metafisica, perla della Val di Noto. L’ex convento settecentesco, ricostruito dopo il terremoto del 1693, oggi si presenta rinnovato grazie a un importante restauro terminato nel 2017.

L’ouverture è dunque nel nome dell’arte concettuale, con un autore che è già un classico, tra le figure più autorevoli della scena italiana del secondo ‘900. Le sale accolgono decine e decine di opere, sintesi eloquente di una vastissima produzione. L’Opera delle formiche, curata da Bruno Corà e Marco Bazzini, attenti conoscitori del lavoro del maestro, dischiude così un universo complesso e coerente, in cui la sostanza del pensiero è luce del linguaggio, e viceversa: uno spazio di pieni e di vuoti, di implosioni ed emersioni, intitolato al rischio e al piacere della ricerca. È qui che i grandi quesiti sull’esistenza trovano un’eco possibile fra le acrobazie dei segni, delle forme, dei significati. La questione dell’essere – lo sa bene Isgrò – non può che coincidere e convivere con la questione del vedere e del non vedere.

E lui, da oltre mezzo secolo, non fa che cancellare, occultare, escludere, separare, quindi connettere e ricamare, giocando al gioco delle sparizioni e delle omissioni, dei frammenti sacrificati e di quelli salvati, emersi, graziati. La sua ossessiva pratica della sottrazione è un alfabeto in negativo, un dire implodendo, un essere in levare, nel senso doppio di togliere e di sollevare: le parole tolte sono quelle che lasciano sorgere il senso, consentendo alle parole rimaste di brillare e indicare i contorni di una storia nuova, così come si uniscono i punti di un disegno criptato affinché la figura affiori, tra calcolo e incantesimo.

Immagini e parole, le opere degli Anni ‘60 e ‘70

A Scicli sono tanti gli oggetti cancellati e trasformati, a partire dai primi esperimenti del ‘62, quei titoli di giornale straniati, sganciati dai relativi testi che scivolavano già nel precipizio di un’ideale cancellazione; due anni dopo sarebbero arrivate le “cancellature” vere e proprie, gli iconici tratti bianchi o neri con cui palesemente coprire determinate frasi, immagini, parole, a favore di altre e per un nuovo controcanto o controtesto.

Tra le opere degli Anni ’70 non mancano esempi da raffinate serie che insistono sul tema della sparizione, sull’inganno ironico, sul rapporto tra la parte e il tutto, il referente e il segno, l’originale e la copia: le singole lettere che galleggiano nel vuoto sono residui neutri di questo o quel nome proprio dissolto (lasciando al titolo un ruolo primario di completamento e svelamento, come in Lettera S tratta dal nome Basilio, 1972); oppure gli intriganti esperimenti con vecchie fotografie, intese come materiali di scarto della comunicazione di massa, di cui minuscole porzioni ingigantite diventano l’unico, informe reperto: indistinguibile il soggetto (concreto o di fantasia, poco importa), se non fosse per il titolo trasformato in testo/didascalia all’interno dell’opera stessa. Più intellettuale che comunicativo, più generativo che descrittivo, il documento fotografico non racconta, non indica, non rivela più, lasciando che il reale si polverizzi in una nebulosa di frammenti da completare a piacere, tra memoria e immaginazione.

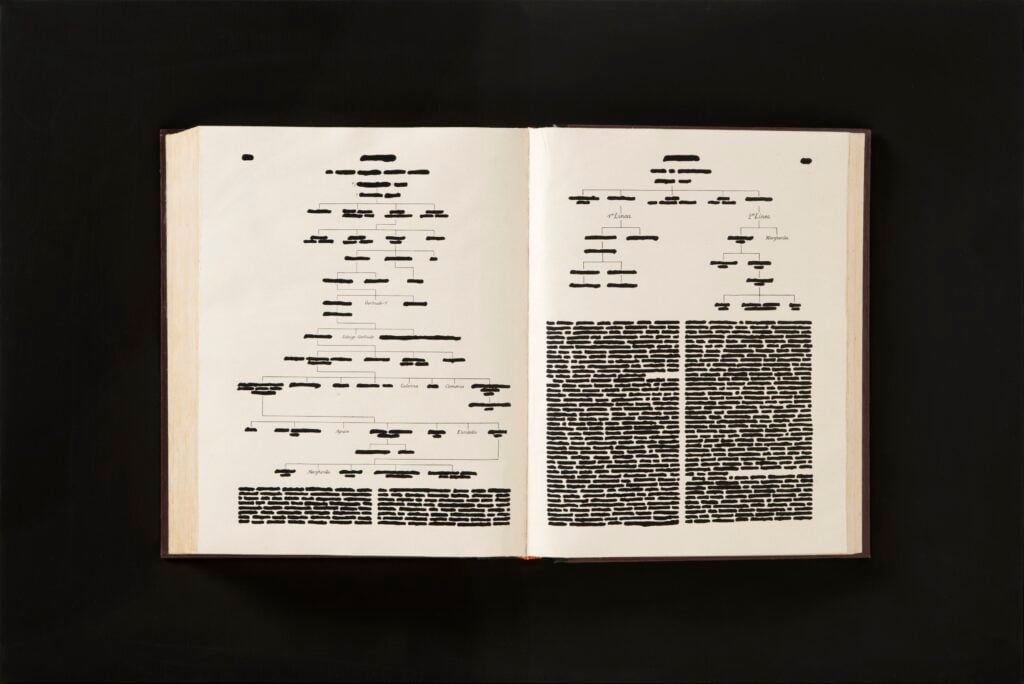

I libri cancellati da Emilio Isgrò

Isgrò porta avanti nel tempo la sua sfida, faccia a faccia con una realtà di cui contesta gli assunti e gli stereotipi, per svelarne i più fecondi paradossi, per spingere l’evidenza verso il dubbio e fare di quest’ultimo l’arma per eccellenza. Strumento dolce e affilato con cui provare a ripensare lo stato delle cose. È così che ritrovano vita e respiro i tantissimi libri cancellati nel corso di una vita, fra testi della grande letteratura mondiale, testi sacri, testi di politica o di legge, o come le famose enciclopedie – la Treccani fu la prima, nel 1979 – che così manomesse rimettevano in discussione il sapere filtrato e organizzato dal mainstream borghese. La polemica che ne venne diede la misura dell’impatto culturale del gesto.

Anno dopo anno, sala dopo sala, si affastellano e si compongono bastimenti di parole affacciate sul ciglio di brevi abissi neri o di piccoli squarci bianchi, pronte a farsi inghiottire o dispensare, a eclissarsi o a splendere ancora. Successivamente i tratti delle cancellature avrebbero sperimentato anche la vibrazione del rosso e dell’oro. A Scicli si scovano così pagine dal Vangelo, dai sontuosi Codici Ottomani, da Romeo e Giulietta e dal Gattopardo, o ancora stralci di documenti d’attualità, come quelli della serie sulle comunicazioni via Telex (La replica di Allende del 1973, La questione agricola e Telex G19 del 1974). Spazio quindi a innesti tra immagini e parole, nelle fitte sequenze di tratti che cancellano testi e compongono pittogrammi, come in Fisherman (2019-23) e Il mare di Odisseo, e ancora nel riferimento al linguaggio musicale, come nello spartito cancellato di Casta Diva (2022).

Mappe, poesie, formiche e carrube

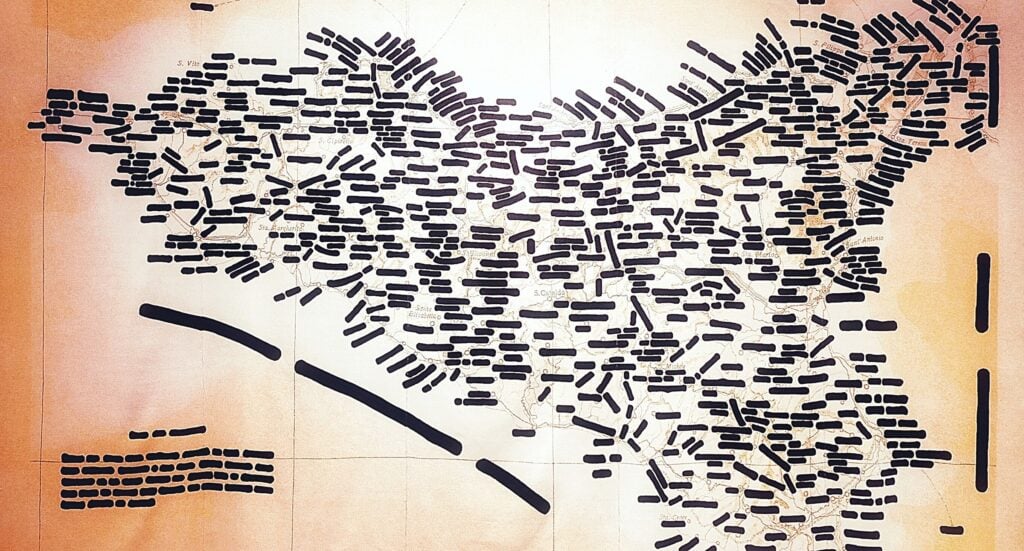

Non mancano le cartine geografiche e i mappamondi, comuni dispositivi per orientarsi, classificare, leggere e organizzare i territori, ribaltati nel proprio seducente opposto, così da insegnare l’arte di perdersi, di smarrire confini e coordinate, di sabotare bussole, di contraddire le partizioni e le gerarchie del potere, l’ordine delle nazioni, la comfort zone dell’identità e delle radici. A cosa serve un atlante senza nomi? A cosa serve un groviglio di segni che fa del paesaggio una selva da decifrare? Se lo chiede fin da subito lo spettatore, dinanzi allo splendido Arazzo sciclitano del 2025, un’enorme cartina cancellata della Sicilia, cuore del Mediterraneo e isola delle mille scritture; accanto è installata una poesia di Isgrò dal titolo Ti amo con i semi (2024), dedicata a Scicli, tre volte ripetuta e ogni volta cancellata in differenti zone, lasciando scoperti dei versi sempre nuovi, così da ottenerne una versione ulteriore: “Madonna miliziana/per amore/cede il passo/a Scicli/in silenzio/candido accordo/perduto/sul pianeta ingolfato/amore/con i semi/del carrubo“.

Proprio dei cesti colmi di carrube dipinte d’oro, poco più avanti, rappresentano un fulcro allegorico della mostra, evocando ed invocando, sul filo di un immaginario rurale ormai perduto, quella prosperità di cui l’isola ha tutt’ora bisogno, nelle molte possibili accezioni: economica, politica, culturale, intellettuale. Dai cesti sbucano e si espandono per il museo sciami di formiche, restituite come minuscole immagini adesive: insieme alle api le formiche sono elementi chiave dell’iconografia di Isgrò, testimoni simboliche di comunità operose, attive, coese, particelle mobili che abitano lo spazio e lo significano (o edificano) daccapo.

“Sono un artista italiano e siciliano – spiega Isgrò nel breve ed efficace testo che accompagna la mostra – cittadino di una Europa che ha bisogno di un’arte non allineata per dare un contributo non puramente decorativo a un mondo in tumulto. Così ho pensato a questa Opera delle formiche come segno di una Sicilia fedele a sé stessa che tuttavia sa bene quando è venuto il momento di cambiare. Non più il ficodindia o l’Opera dei pupi, non più la retorica sicilianista, ma le umili formiche che offrono la loro intelligenza operosa a sostegno di un paese che deve entrare tutto intero in Europa se vuole pesare qualcosa”.

Isgrò e il senso della comunità

E intorno al concetto di comunità si organizza in fondo e in buona parte la doppia natura del suo lavoro: quella civica, sociale, politica, e poi quella teorica, concettuale, meditativa. Entrambe alla base di un’urgenza di cambiamento, di un pensiero progressista, di una pratica della metamorfosi e dello slittamento. Pensiamo allora a delle comunità che agiscono nella storia e per la polis, espressioni immanenti e manifeste di un’umanità che tesse le trame del presente; ma anche a comunità invisibili di corpi assoluti e neutri, i quali assumono su di sè il principio della relazione esistenziale tra l’io e l’altro, là dove la vita si dà nella sua essenza trascendente, originaria. Il nascondimento, la sottrazione, la cancellazione con cui Isgrò si misura di continuo è in definitiva il frutto di un ragionamento articolato sul rapporto tra visibile e invisibile, in senso estetico e politico. Si tratta di guardare all’uomo come cittadino, poi come soggetto pensante, infine come incarnazione dell’essere.

La parola, del resto, nella dialettica tra buio e luce resta incpit e fondamento di ogni cosa. Così è nelle sacre scritture di diverse culture millenarie, spesso incredibilmente risonanti, e così è nelle vicende delle moderne democrazie, con quel foedus e quell’eredità di testi, pensieri e battaglie a cui continuare ad ancorarsi. Parole resistenti, contro l’eterno ritorno della violenza e dell’errore; parole al servizio dell’imperativo di pace, a cui ogni giorno siamo e saremo chiamati, collezionando macerie, mediazioni e ricominciamenti.

Helga Marsala

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati