In Svizzera torna la rassegna sul suono nell’arte contemporanea. Intervista al direttore Jean-Paul Felley

Torna la Biennale Son, che animerà la città di Sion, nel Canton Vallese, con mostre, installazioni, performance e concerti. Per saperne di più, abbiamo intervistato il direttore e ideatore della rassegna, Jean-Paul Felley

Adagiata nella valle del Rodano, Sion è tra le città più note del Vallese (cantone della Svizzera francese), contraddistinta da un centro storico arroccato sulle colline di Tourbillon e Valère, dominate rispettivamente da un castello episcopale e una basilica.

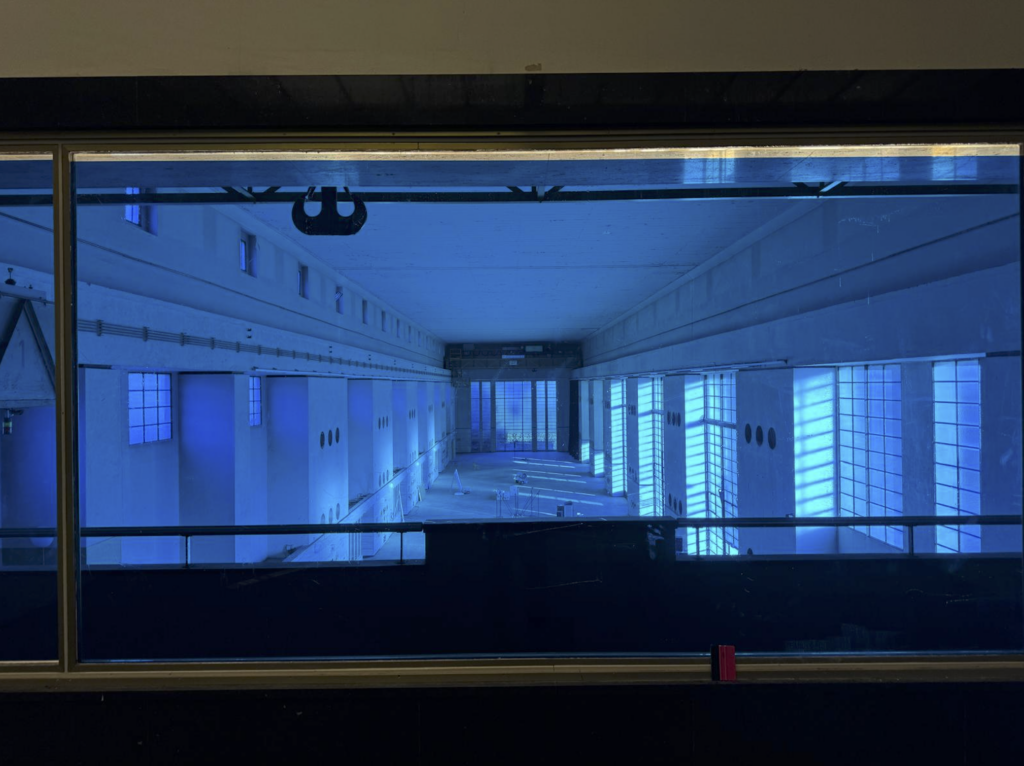

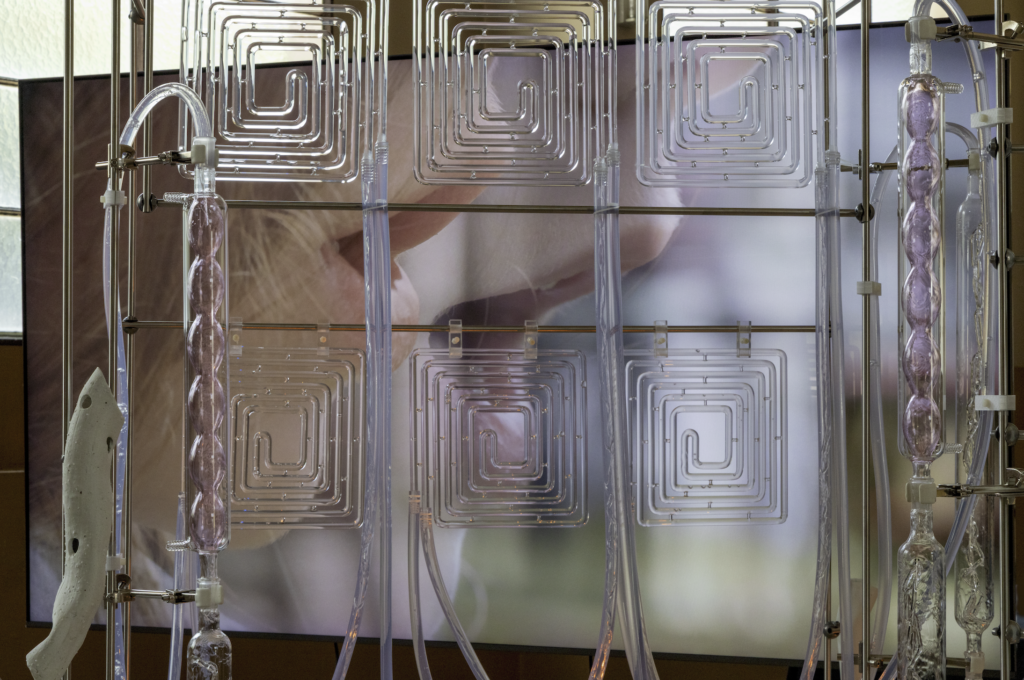

Oltre ai panorami alpini e alle vestigia medievali, Sion vanta un’anima contemporanea che prende forma con la seconda edizione della Biennale Son, rassegna interamente dedicata al suono nell’arte contemporanea. A partire dal 30 agosto, la manifestazione animerà spazi come la Centrale (ex centrale idroelettrica e quartier generale della Biennale), La Grange e La Grenette della Ferme-Asile, il Valais Art Museum, Lemme, l’ex penitenziario – e non solo – con mostre, installazioni, performance e concerti di oltre 100 artisti (e visitabile fino al 30 novembre).

Volevamo conoscere tutte le novità di questa nuova edizione e abbiamo rivolto alcune domande a Jean-Paul Felley, ideatore e direttore di Biennale Son, nonché direttore dell’EDHEA, la Scuola di Design e d’Arte del Vallese.

Intervista a Jean-Paul Felley, direttore della Biennale Son

Quali sono le principali evoluzioni della Biennale Son rispetto alla prima edizione?

Per cominciare, rispetto all’edizione inaugurale la Biennale Son si estende da 6 settimane a 3 mesi, ospitando la più grande mostra d’arte contemporanea in Svizzera, insieme a numerosi live.

Il programma 2025 prevede molti più eventi concentrati soprattutto a Sion, ma con nuove sedi anche fuori città. Tra queste il Manoir di Martigny, che ospiterà una mostra di Pierre Leguillon con opere provenienti da diverse collezioni, tra cui il Musée des Erreurs di Bruxelles, il Musée du Son/Fondation Guex–Joris di Martigny e il Centre Pompidou di Parigi.

Quest’ultimo è anche partner della manifestazione, contribuendo – insieme al Théâtre Vidy-Lausanne e a Vivarium Studio – alla produzione di Insomniacs, la grande installazione di Philippe Quesne pensata per gli spazi della Centrale.

In questa nuova edizione ci sono anche molte opere inedite, come Invisible Landscape del duo Soundwalk Collective (collettivo di musicisti-artisti con studi a New York e Berlino), che animerà parte degli spazi della Centrale.

Infine, per ogni edizione cambio il curatore associato: quest’anno ad affiancarmi sarà Maxime Guitton, storico della musica all’Accademia di Belle Arti di Marsiglia.

La Biennale si presenta come una piattaforma che “sfuma i confini tra le discipline artistiche”. In questo contesto, quale ruolo assume il suono?

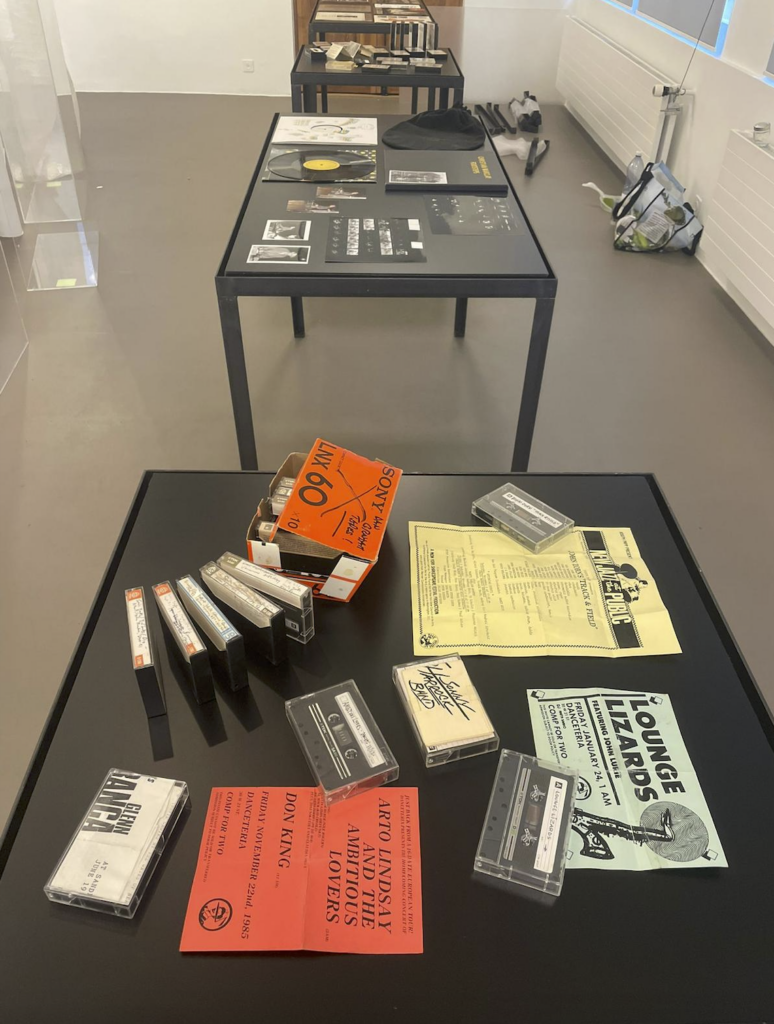

Il suono ha un ruolo centrale. Le opere sono sonore o parlano di suono, come Earwitness Inventory, l’installazione di 95 oggetti e strumenti di Lawrence Abu Hamdan, ospitata nell’ex penitenziario.

Concessa in prestito dalla Collezione Frac Franche-Comté, l’opera è composta da oggetti raccolti o realizzati dall’artista per riprodurre suoni specifici legati a casi giudiziari e torture. Si basa su testimonianze acustiche provenienti da tutto il mondo, mostrando come un suono possa non solo essere ascoltato, ma anche immaginato.

Il suono è esplorato anche attraverso etichette che producono vinili d’artista, a cui la Biennale dedica uno spazio ad hoc…

Sì, tra le novità di questa seconda edizione c’è la prima Vinyl Art Fair, ideata da me e Maxime Guitton e ispirata alle fiere del libro d’artista. Curata da Fabio Carboni e Sara Serighelli di Soundohm, la fiera riunirà etichette e progetti che hanno dato forma a vinili, CD e libri d’artista. L’evento si svolgerà il 13 e 14 settembre negli spazi della Centrale.

L’indagine del suono e del silenzio alla Biennale Son

Come si gestisce un corpus così numeroso di opere sonore?

Credo sia più facile gestire una rassegna di opere che non fanno “rumore”, perché coinvolgono altri sensi.

Differentemente dalla vista e dal tatto, l’udito crea un’esperienza emotiva e saper gestire diverse opere d’arte che indagano il suono – nelle sue diverse accezioni – credo che sia un atto di responsabilità e attenzione affinché i lavori non si “facciano male” e abitino insieme.

All’interno di una rassegna incentrata sul suono, che ruolo ha il silenzio?

Il silenzio è importante tanto quanto il suono alla Biennale Son. Tra le opere più esemplificative mi viene in mente No Instruction (Hommage à John Cage), realizzata dall’artista John Armleder. L’opera si compone di una serie di poster in formato A2 e di una bandiera, ospitati rispettivamente negli spazi della Centrale e in città. L’invito al pubblico è di trovare il proprio spazio in piena libertà, rendendo omaggio anche a John Cage che invitava i suoi musicisti a suonare liberamente.

Che importanza ha rivestito il territorio per la Biennale Son?

Il Canton Vallese lo considero un grande laboratorio dove il suono rimbalza tra il paesaggio e la città. È un luogo che, pur essendo di piccole dimensioni, ha tutte le potenzialità per ospitare una rassegna artistica di livello internazionale.

Biennale Son: una presa di coscienza in un mondo dominato dalle immagini

In un’epoca in cui l’immagine domina la comunicazione e la cultura visiva, cosa significa fare una Biennale dedicata al suono?

Credo sia un atto di consapevolezza, perseguendo l’obiettivo di indagare in maniera approfondita le molteplici “forme” del suono in relazione ai diversi linguaggi dell’arte contemporanea.

Valentina Muzi

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati