Intervista a Jonathas de Andrade. L’artista brasiliano in mostra tra i vigneti della Provenza

L’artista concettuale brasiliano propone alla Commanderie de Peyrassol, in Francia, una mostra per riflettere sul rapporto tra uomo e natura e sul concetto di voracità, tematiche approfondite anche in questa intervista...

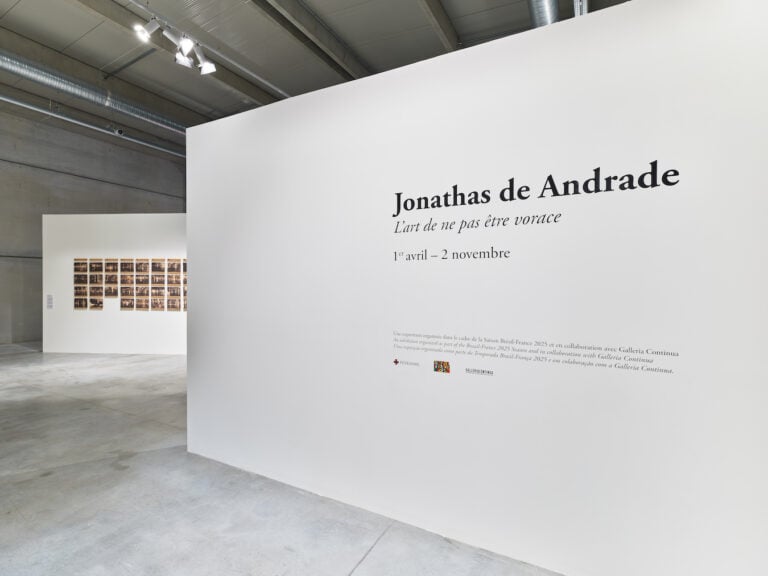

La Commanderie de Peyrassol, il centro d’arte situato nel cuore della Provenza, partecipa quest’anno alla stagione culturale Brasile-Francia 2025 – che sotto l’egida dei ministeri degli Affari esteri dei due Paesi ha in calendario più di 300 eventi da aprile a settembre sui temi del cambiamento climatico e della transizione ecologica – con una mostra monografica di Jonathas de Andrade (Macéio, 1982) curata da Mathilde Marchand.

Jonathas de Andrade, artista emergente della scena brasiliana

Artista concettuale che si confronta spesso con i temi sociali attraverso performance personali, collaborazioni con le comunità dei nativi americani e installazioni dove le immagini mescolano documentarismo e finzione, de Andrade, è già stato presente con esposizioni personali a Toronto (The Power Plant), New York (The New Museum), San Paolo (MASP) e Altkirch (CRAC Alsace). Nel 2022 ha rappresentato il Brasile alla Biennale di Venezia con l’opera Com o coração saindo pela boca, Con il cuore che esce dalla bocca. Artribune ha incontrato l’artista brasiliano alla Commanderie de Peyrassol in occasione dell’apertura della mostra L’art de ne pas être vorace, fino al 2 novembre 2025.

L’intervista all’artista brasiliano Jonathas de Andrade

La voracità nei confronti della natura delle comunità native è una delle tendenze che sembra essere condivisa con le società occidentali. C’è una frase di Clarice Lispector tratta dal Jornal do Brasil (1961) che introduce la mostra: “Io, Signora, amo mangiare quando non ho ancora fame. È più fine.” La scrittrice è cresciuta a Recife, nel Nord-Est del Brasile di cui anche lei è originario e ha affrontato il tema dell’ambiguità fra desiderio distruttivo e slancio creativo È questo che ha ispirato il titolo dell’esposizione?

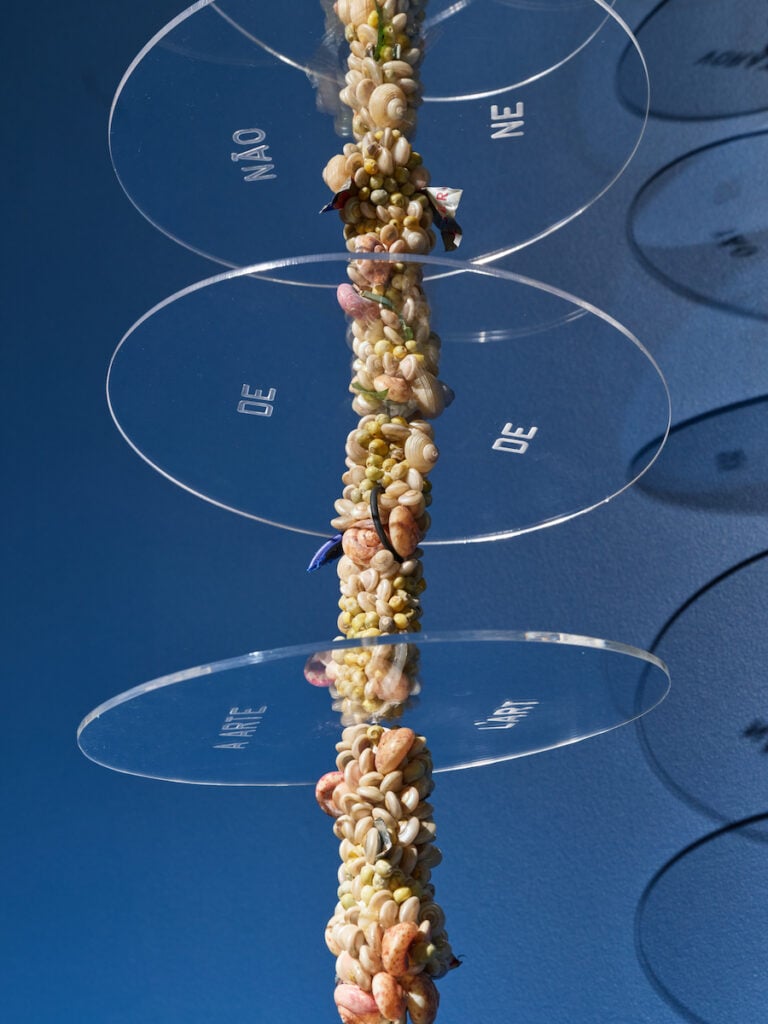

La frase è il fil rouge che in qualche modo accompagna le opere esposte che parlano di uno stesso soggetto, la voracità nei confronti degli altri esseri umani, ma anche degli animali, della natura, dell’architettura, della cultura. Per la mostra alla Commanderie abbiamo selezionato 6 grandi opere di cui due inedite. In una di queste delle lumachine che ho trovato nei terreni qui attorno divorano l’erba fresca che è mescolata con piccoli rifiuti che non si decompongono, come i pezzi di plastica. Suggerisce l’idea di un mondo naturale e vegetale dove rimangono pochi spazi non toccati dalle attività umane.

Al centro dell’esposizione ci sono due video che sono fra le sue opere più note: O Peixe, Il Pesce, 2015-2016, e Nó na garganta, Nodo alla gola, 2022. Mi sembra rappresentino un dialogo fra l’uomo e gli animali, dove coesistono tenerezza, sensualità, pericolo, senso della morte.

Per O Peixe che ho girato in 16 mm, mi sono ispirato al cinéma vérité di Jean Rouch, un autore che con la sua filmografia etnologica mi interessa molto. Ma la mia, sotto l’apparenza documentaria, è finzione. Ho chiesto a dieci pescatori di abbracciare i pesci appena pescati, di entrare in contatto con loro. Non ci sono stateprove, tutto è girato in presa diretta. C’è un senso di tenerezza che si accompagna alla morte. In Nó na garganta delle persone che lavorano presso un circo privato interagiscono con i serpenti: qui il senso del pericolo si sposa alla sensualità dei corpi umani e alle forme sinuose dei serpenti. Coesistono paura e desiderio ed è anche una mia riflessione sulle catastrofi ambientali generate dalla voracità umana.

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

L’opera Fome de Resistência, Fame di resistenza, 2019, nasce invece da un rapporto con i nativi e in particolare con le donne dell’etnia Kayapó. Ci può spiegare come è nata l’idea?

Tutto è nato da un invito della Fondazione Kayapó Menkragnoti. Per me che vengo da un ambiente urbano è stata una lezione di vita, come entrare in un altro universo, anche per via delle difficoltà linguistiche. Ho lavorato con le donne Kayapó del villaggio di Pukany, nel territorio indigeno di Menkragnoti, nel Sud-Est dello stato di Pará. Queste donne realizzano sui corpi dei disegni geometrici che sono modalità per interpretare la natura. Ho voluto mettere a confronto questa forma espressiva con le antiche carte della regione realizzate dalle agenzie governative in collaborazione con l’esercito che rispondono ad esigenze di frazionamento, di demarcazione, di sfruttamento delle terre tracciando dei confini. Sono due modi di vedere il mondo: le frontiere disegnate sulle mappe militari, il concetto di proprietà non sono riconosciuti dalla cultura indigena. La mia opera è un invito alla resistenza, fatto in un periodo in cui il governo Bolsonaro metteva in pericolo le comunità dei nativi. È un messaggio soprattutto destinato a chi non è brasiliano e non è informato su quanto sta succedendo.

Sarà un 2025 impegnativo per lei. Dopo la Commanderie de Peyrassol sono in programma molti altri impegni.

A giugno si aprirà una mostra al Jeu de Paume a Tours, poi in autunno c’è un progetto con il Victoria & Albert Museum di Londra. Alla Kunsthalle di Münster presenterò un nuovo video e sarò presente a Madrid al Conde Duque Cultural Centre e alla Biennale di San Paolo con mie opere e un solo show.

Le novità del 2025 alla Commanderie de Peyrassol oltre la personale di Jonathas de Andrade

La mostra L’art de ne pas être vorace di Jonathas de Andrade, organizzata in collaborazione con Galleria Continua, inaugura i nuovi spazi dedicati alle esposizioni temporanee, ricavati nel vasto edificio progettato da Charles Berthier nel 2020 che già ospita la boutique della produzione vinicola del domaine provenzale.

1 / 3

1 / 3

2 / 3

2 / 3

3 / 3

3 / 3

La collezione d’arte di Philippe Austruy

Il centro d’arte si trova nel mezzo di una grande proprietà di circa 850 ettari, dove coesistono vigneti (i vini sono commercializzati con l’etichetta Château Peyrassol), uliveti, foreste e garriga mediterranea. Dal 2001, Philippe Austruy ha ridato vita, anno dopo anno, alla commanderia templare fondata nel 1204 per dare ospitalità ai pellegrini in partenza per la Terra Santa. Aperto al pubblico nel 2015, il centro d’arte ha conosciuto negli ultimi anni un rinnovato sviluppo. Nel 2016 era stato costruito, sempre su progetto dell’architetto Charles Berthier, un edificio in cemento per ospitare la collezione d’arte, composta da centinaia di opere di artisti come Daniel Buren, Jean Dubuffet, Niki de Saint Phalle, Dan Graham, Carsten Höller, Richard Long, Jean Tinguely, Antony Gormley, César, Arman, Antoni Tàpies. Dal 2021 le stagioni si sono arricchite di esposizioni temporanee dedicate a Anish Kapoor (2021), Michelangelo Pistoletto (2022), Berlinde De Bruyckere (2023), Bertrand Lavier (2024).

Un nuovo percorso per valorizzare le opere

Il 2025 si caratterizza per un nuovo percorso ideato per mostrare anche opere meno conosciute. “La collezione si compone al momento di circa 450 opere e non tutte possono essere esposte alla Commanderie o nelle altre proprietà come la Tenuta Casenuove nel Chianti e quest’anno abbiamo deciso di esporre anche pezzi meno conosciuti” spiega Mathilde Marchand, direttrice della Collection Philippe Austruy. Oltre all’esposizione interna, uno dei punti di forza della Commanderie de Peyrassol rimangono le opere esposte all’aperto. Un magnifico percorso, da fare a piedi, in bici o noleggiando un caddy, che dal cuore storico della commanderia templare si snoda fra vigneti terrazzati e foreste in uno scenario provenzale ancora grandioso e incontaminato.

Dario Bragaglia

Libri consigliati

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Provenza // fino al 2 novembre 2025

L’art de ne pas être vorace, Jonathas de Andrade

Commanderie de Peyrassol

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati