La Pop Art italiana e il Beat si uniscono in mostra a Vicenza

Un’età dell’oro all’insegna dell’arte pop e della musica beat: questo fu il periodo a cavallo tra il boom economico e l’inizio degli Anni di Piombo. I sogni e gli ideali di allora si possono rivivere in questa mostra

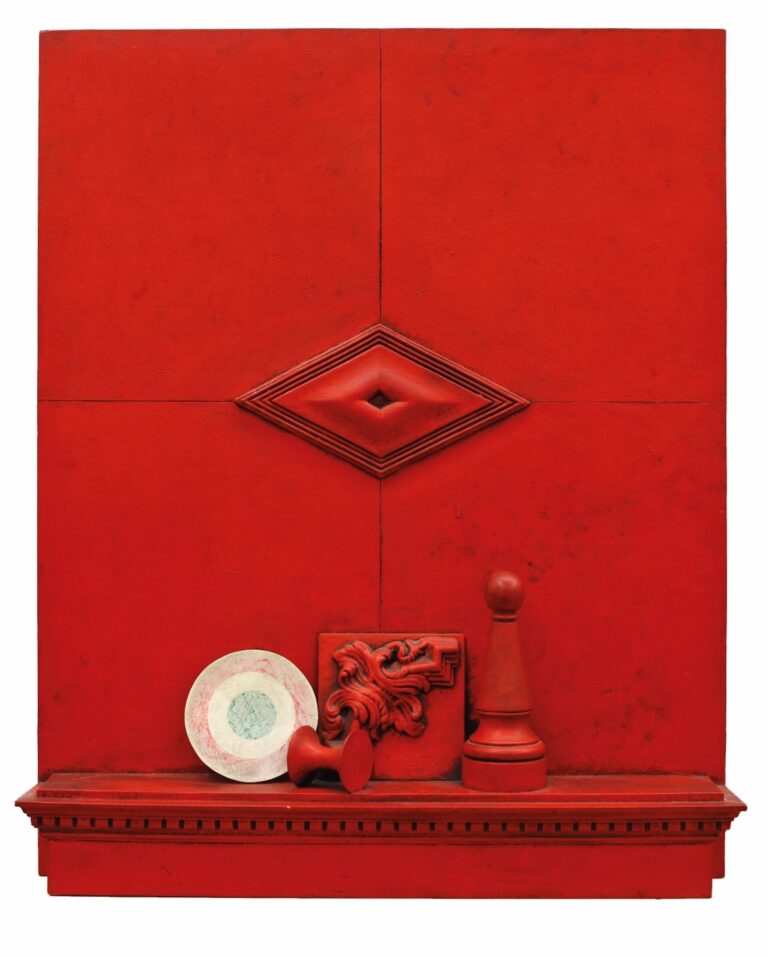

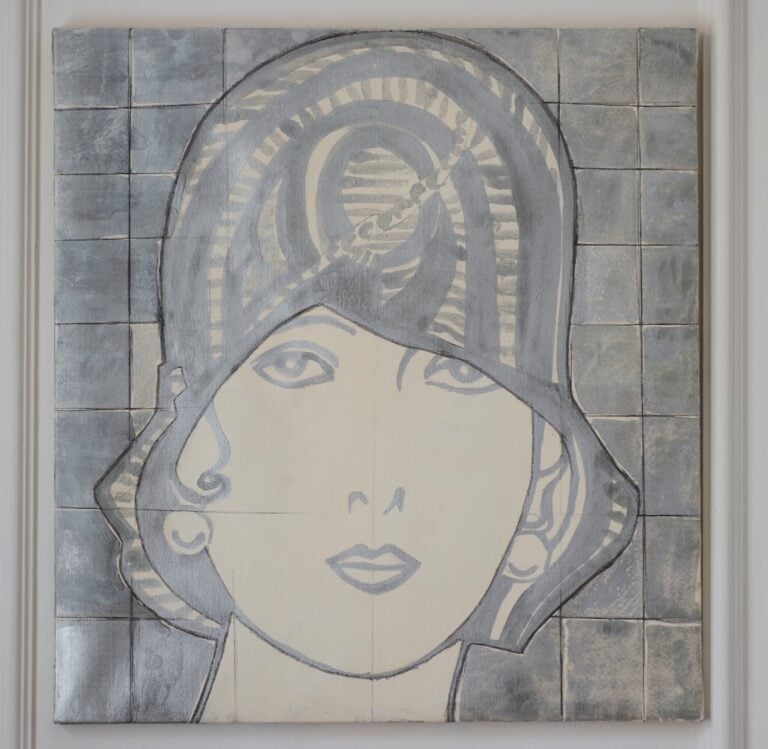

Colori sgargianti, forme semplificate, richiami a immagini televisive o pubblicitarie. Ma anche documenti di un’epoca caratterizzata dalla contestazione e una colonna sonora che accompagna l’esperienza visiva. Per la prima volta, la Pop Art italiana arriva in mostra assieme alla cultura Beat e alle sue espressioni dal Nord al Sud della Penisola. È ciò che propone la Basilica Palladiana di Vicenza.

La mostra Pop Beat a Vicenza secondo il curatore

Secondo Roberto Floreani – pittore nonché curatore della mostra Pop/Beat in corso a Vicenza – il termine “Neo-Futurismo” sarebbe più adatto a identificare la Pop Art italiana: una definizione che “avrebbe avuto sicuramente ragione di esistere, emancipandoci in primis, anche semanticamente, dalla Pop Art americana e in secundis tesaurizzate le dichiarazioni sulla scaturigine futurista della loro ricerca di buona parte degli artisti presenti in questo progetto”, scrive nel saggio in catalogo.

Messa da parte la querelle sulle definizioni, l’esposizione per la prima volta accosta l’arte visiva, che continueremo a chiamare “Pop”, alle testimonianze musicali e letterarie della stagione Beat italiana, con un affondo sull’attività dell’Antigruppo siciliano di Nat Scammacca, oggi pressoché dimenticato.

Gli artisti della Pop Art italiana nella mostra alla Basilica Palladiana di Vicenza

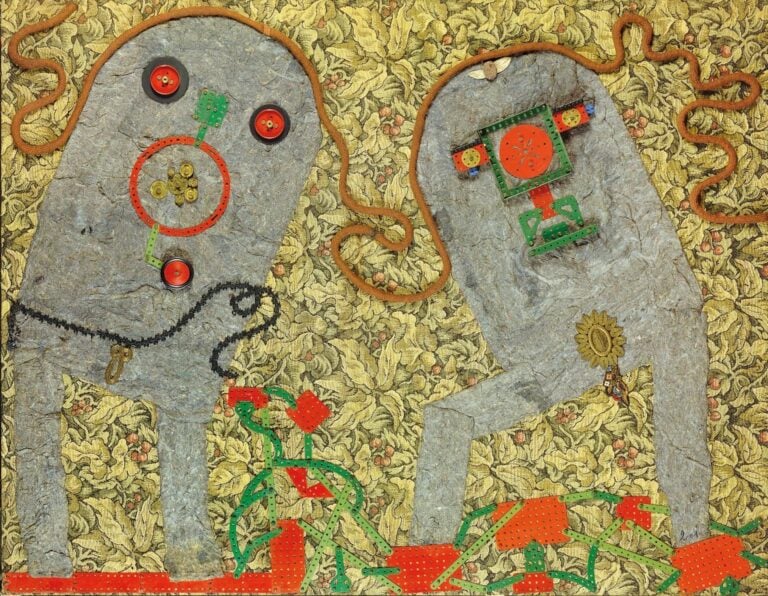

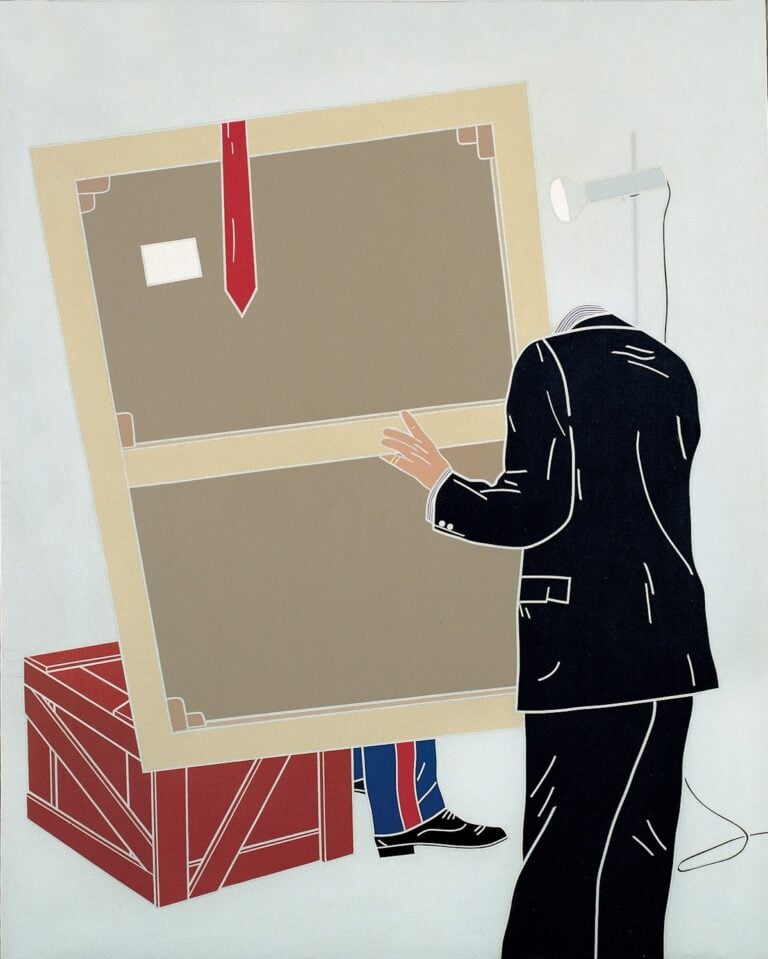

Nel grande salone della Basilica Palladiana sono presenti trentacinque tra i maggiori protagonisti che, a partire dai primissimi anni Sessanta, hanno attraversato il grande boom economico e si sono spinti fino al 1979. Data che, per il curatore, segna la “fine del sogno” e l’inizio degli Anni di Piombo. Da Valerio Adami e Franco Angeli,fino a Cesare Tacchi ed Emilio Tadini, la rassegna snocciola quasi un centinaio di lavori significativi, alcuni dei quali assai noti – basti pensare al Futurismo rivisitato di Mario Schifano – e altri meno accessibili al grande pubblico, provenienti da collezioni private.

Particolare attenzione è data alle opere pittoriche di grande formato, cui si affiancano numerose sculture e installazioni. Alle pareti si possono osservare Auto-lavaggio mentale, grande tela di Valerio Adami del 1964, o le celebri silhouette di Charles de Gaulle e del Gesto tipico Krushov dipinte da Sergio Lombardo tra 1961 e 1963.

Il racconto prende quindi le mosse dai precursori, come Enrico Baj e Mimmo Rotella, per poi radunare gli esiti della Scuola di Piazza del Popolo e di artisti indipendenti che hanno fatto della figura e del legame con la società di massa i fondamenti della loro poetica, anche nei casi in cui l’adesione alla Pop art non fu esclusiva.

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

La Beat italiana nella mostra alla Basilica Palladiana di Vicenza

Il sentire comune di quegli anni, secondo Floreani, non può prescindere da un focus sulla Beat, a cominciare dalla musica che negli ambienti della mostra viene diffusa in loop. A rappresentare il movimento nella sua declinazione italiana sono esposti rari documenti originali di Gianni Milano, mentore di un’intera generazione, e le pubblicazioni dell’Antigruppo siciliano guidato dalla figura carismatica di Nat Scammacca, che si poneva in chiara opposizione al Gruppo ’63 e ai suoi legami con i grandi editori del Nord Italia.

In sintesi, la mostra sembra voler segnare la distanza tra gli autori italiani e quelli d’Oltreoceano, offrendo allo stesso tempo una visione nostalgica di un’età d’oro che le generazioni che non l’hanno vissuta raramente rimpiangono.

Marta Santacatterina

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati