I dettagli come traccia dell’identità italiana. Dal cinema all’arte

Quanto conta il dettaglio nel sentire e nella poetica di matrice nostrana? Un excursus fra cinema, design e arte contemporanea approfondisce un tema che non smette di essere attuale.

Un anno fa si parlava sempre su queste colonne dell’idea dell’attesa come una delle chiavi per comprendere il sentire italiano, anche nell’arte. Il percorso partiva da un piccolo affresco pompeiano, attualmente conservato al Museo Archeologico di Napoli. Sempre da Pompei parte un ragionamento analogo, seppur con le dovute differenze, sul tema dei dettagli.

I dettagli, i particolari, le piccole cose che non sono necessarie ai fini di una narrazione, ma che la rendono fondamentalmente unica e irripetibile, come cifra del fare artistico italiano. L’intuizione giunge dal mosaico La Battaglia di Isso, ritrovato nella pavimentazione della casa del Fauno nel 1831. La scena, che descrive lo scontro tra Alessandro Magno e Dario III di Persia, è un calembour concitato di lance, cavalli, nuvole di polvere – su tutto si erge la figura del condottiero. Ma non è la gloria né lo sforzo eroico dei protagonisti a rendere l’immagine unica al mondo, quanto un piccolo frammento, in basso sulla destra. Ritrae la figura di un personaggio soccombente nell’attimo in cui esala l’ultimo respiro. Il genio dell’artista è tale che noi vediamo quest’uomo solo di spalle, ma conosciamo il suo dolore, l’amarezza, l’agonia, tramite un breve riflesso nello scudo scintillante che gli sta di fronte, e che riprende solo il volto, cancellando tutto il resto come fosse un fantasma.

CINEMA, DESIGN E FOTOGRAFIA

È questa la grandezza italiana dei dettagli, la stessa che poi ha animato tutto il cinema italiano dagli Anni Sessanta fino agli Anni Ottanta. È quella stessa misura che spinge un regista odierno come Paolo Virzì a inventare nelle sue Notti Magiche un personaggio come Fosco, un emiliano trapiantato nella Capitale che finge di parlare in romanesco per sentirsi parte di qualcosa, ma che quando si arrabbia indulge spesso e volentieri nel vernacolo emiliano falsamente sopito. Intreccio di caratteristi, situazioni non richieste, apparentemente superflue ma che costituivano invece l’ossatura più solida, più reale di un film-viaggio come Profumo di donna, di Dino Risi, tratto dal romanzo Il Buio e il Miele di Giovanni Arpino, ma anche di tutto il cinema di Ettore Scola.

Micro-frammenti inseriti nell’ampio affresco della narrazione generale che strappano il sorriso o portano amarezza, eleganti e rifinite come il design degli Anni Sessanta (si pensi agli interni di una Fiat 500 o alle maniglie, qualcosa di assolutamente ininfluente che diventa sinuoso e bellissimo), attraenti e spesso drammatici come le fotografie realizzate negli Anni Settanta da Mario Cresci a Matera.

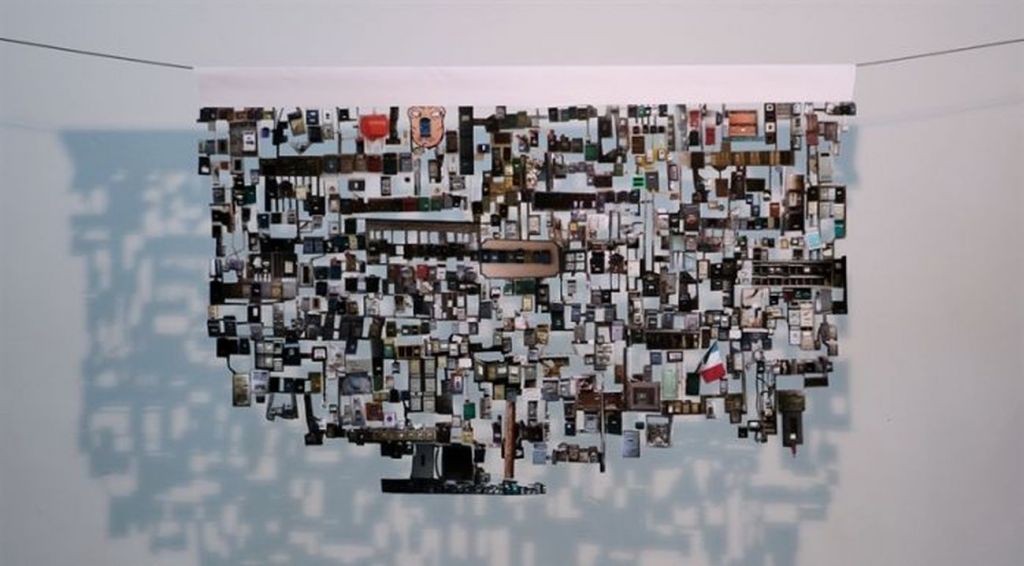

Alessandro Bulgini, Decoro urbano, Taranto, 2015

DECORO E ORNAMENTO

Ma il dettaglio italiano non è ancella della narrazione, assomiglia più al fratello antico del “decoro”: è l’ornamento serio e concettuale, quello che non piaceva ad Adolf Loos, ma che trovava la sua manifestazione più lussuosa nel Rococò, con agglomerati frattali di tanti piccoli dettagli sacrificati in nome di un intento più grande. E nell’arte contemporanea? Ne sa sicuramente molto un artista come Alessandro Bulgini, che con i suoi Decori urbani, siano a Taranto siano in Barriera di Milano, ha innescato piccole, indipendenti e affascinantissime bombe in luoghi inaspettati; ed è tutto composto di dettagli il paesaggio privato che avvolge – allo stesso tempo diventando quasi protagonista – i personaggi del film L’Albero di Trasmissione di Fabrizio Bellomo. La lezione del dettaglio emerge in maniera forte anche nei particolari spesso non richiesti che emergono qua e là come strappati dalla pelle negli oggetti e nelle superfici, nelle cornici e negli interventi di Flavio Favelli, nei ricami sofferti di Silvia Giambrone, nelle trasparenze delle opere disegnate con la luce di Stefano Arienti, nei “tre ruote” dipinti da Andrea di Marco, negli Arazzi napoletani di Eugenio Tibaldi o nei video di animazione di Simone Massi (Dell’Ammazzare il Maiale). Qui, in queste opere, i dettagli, incontrando il paesaggio popolare, realizzano appieno la propria missione, quella di non irrompere nella vita, ma di essere la vita, a volte di sabotarla. È la maglia rotta nella rete.

‒ Santa Nastro

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati