Alla Casa Manzoni di Milano una mostra racconta tre grandi artisti legati da una relazione familiare

Il progetto espositivo riunisce le opere e le ricerche di Mosè Bianchi, Pompeo Mariani ed Elisabetta Keller, tre artisti legati da una storia familiare. Tutta votata al raccontare uno spaccato di storia italiana che va dalla fine dell'Ottocento alla seconda metà del Novecento

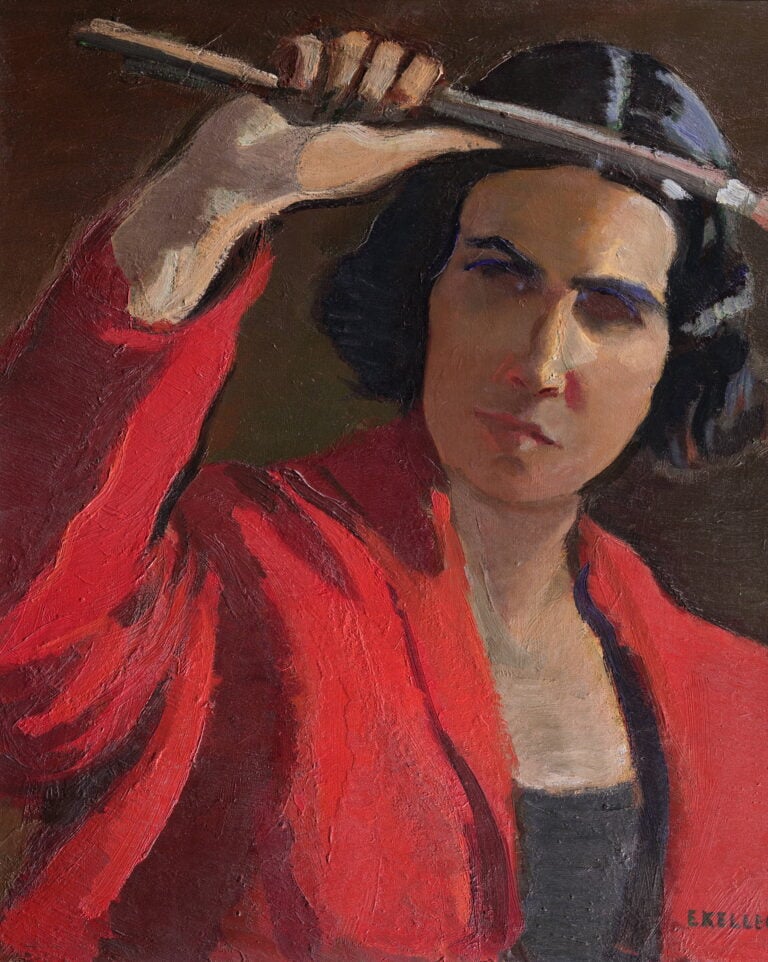

Un paesaggista e ritrattista ottocentesco, uno dei protagonisti della Scapigliatura milanese e un’artista impegnata nell’emancipazione delle donne in campo artistico nei primi anni del Novecento. Rispettivamente Pompeo Mariani (Monza, 1857 – Bordighera, 1927), Mosè Bianchi (Monza, 1840 – 1904) ed Elisabetta Keller (Monza, 1891 – San Francisco, 1969) sono i tre artisti legati da una storia familiare votata all’arte e alla cultura dalla fine dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento celebrati in Una sana promessa, la mostra ospitata a Casa Manzoni a partire dal 22 novembre (e fino al 13 dicembre).

La mostra “Una sana promessa” a Casa Manzoni a Milano

Restituendo uno spaccato di storia italiana a dieci anni dalla nascita dei loro archivi, la mostra riunisce le opere più significative dei tre artisti. Un dialogo tra pitture, documenti, fotografie e scritti che si pone come strumento di conoscenza e approfondimento sulle ragioni – creative e familiari – che hanno portato nel corso del tempo alla formazione dei tre archivi, distinti ma uniti da una storia comune.

La pittura di Pompeo Mariani e Mosè Bianchi in mostra a Milano

Pompeo Mariani nasce a Monza il 9 settembre 1857 da Martino Mariani e Giulia Bianchi, sorella di Mosè Bianchi, e inizia a studiare pittura a Milano con Eleuterio Pagliano. Dopo un viaggio in Egitto alla fine del 1880, presenta per la prima volta alcune opere all’Esposizione Nazionale Belle Arti di Milano del 1881. Dall’anno seguente frequenta abitualmente Genova, dove è ospite a Palazzo Doria dalla sorella Anna Mariani (sposata Pitscheider). Da quella storica dimora, Pompeo Mariani rappresenta numerose vedute del porto di Genova restituendo su tela l’affascinante vita sull’acqua dei velieri. Nel 1884 dipinge Il Saluto al sol morente, l’opera con la quale vince nello stesso anno il Premio Principe Umberto. Questa tela segna la sua consacrazione nazionale e internazionale, costellata da successi espositivi accompagnati da autorevoli riconoscimenti di critica e di pubblico.

Oltre ai paesaggi orientali, le marine e le scene bucoliche di caccia, Pompeo Mariani è ricordato anche per i ritratti commissionatigli dal re d’Italia Umberto I e quelli realizzati per l’alta borghesia.

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Mosè Bianchi nasce a Monza il 13 ottobre 1840, da Luigia Meani e Giosuè Bianchi (1806-1875), in una famiglia con una lunga tradizione artistica alle spalle, che risale almeno alla metà del Settecento. L’articolata formazione familiare si arricchisce anche di altri soggetti che ruoteranno attorno al mondo artistico lombardo di fine Ottocento, come il fratello Gerardo (1845-1922), che alla formazione di pittore affiancherà quella di fotografo, e le sorelle Regina e Giulia. Sarà poi Giovanni Battista Pitscheider (1883-1964), nipote di Pompeo (pronipote di Mosè Bianchi), a tramandare la memoria artistica e culturale dei due artisti nel XX Secolo. Non solo: nel 1860 Mosè Bianchi venne riconosciuto tra le personalità artistiche più rilevanti del panorama nazionale diventando uno dei protagonisti della Scapigliatura milanese, traducendo nei quadri elementi storici con i nuovi ideali del Naturalismo e dell’Italia unita. Nel 1898 è nominato direttore dell’Accademia di Belle Arti di Cignaroli a Verona, e professore della cattedra di Pittura.

Elisabetta Keller e l’emancipazione femminile dei primi anni del Novecento in mostra a Casa Manzoni

Elisabetta Keller è figlia di Robert Keller, industriale di Zurigo e collezionista amante della fotografia e della pittura, e di Susanne Roux, figlia di Gustave Roux, pittore e illustratore ginevrino. A Monza trascorre la gioventù e conosce il pittore Pompeo Mariani, che a Villa Keller ha il proprio studio. Mariani, viste le sue attitudini, consiglia alla giovane di seguire la strada della pittura sotto la guida dell’amico Stefano Bersani (1872-1914): la giovane riceve così una formazione accademica dedicandosi in particolare al ritratto a pastello, oltre che alla pittura a olio. Successivamente, nel 1915, Elisabetta Keller sposa Giovanni Battista Pitscheider, pronipote del pittore Mosè Bianchi e nipote del pittore Pompeo Mariani da cui avrà due figli: Benedetta e Umberto.

Cinque anni dopo il matrimonio, arriva la prima mostra di Keller partecipando alla Biennale di Brera, a cui ha presenziato per tutte le successive edizioni fino al 1942. Nel 1924 prende parte all’Esposizione Internazionale del ritratto femminile nella Villa Reale di Monza e, nel 1930, diventa membro della giuria alla prima Mostra femminile di Arte decorativa al Castello Sforzesco di Milano. Nel 1937, su invito del Comitato Internazionale di Belle Arti, espone con altre artiste a Parigi al Musée du Jeu de Paume e successivamente al Metropolitan di New York. Attiva promotrice delle rivoluzioni artistiche del suo tempo, l’artista si è spesa per l’emancipazione delle donne e contribuendo alla nascita del primo Soroptimist Club d’Italia, l’associazione internazionale nata in California nel 1921 per promuovere le donne attive nella vita artistica e professionale.

Parola a Giovanni Pitscheider, presidente dell’Associazione Culturale Mosè Bianchi Pompeo Mariani Elisabetta Keller

“Una sana promessa è l’impegno che ho mantenuto dando seguito al profondo desiderio di mio padre, Umberto Pitscheider, che l’atelier di sua madre pittrice, Elisabetta Keller, divenisse il luogo della memoria e dello studio degli artisti della nostra famiglia”, spiega Giovanni Pitscheider, Presidente dell’Associazione Culturale Mosè Bianchi Pompeo Mariani Elisabetta Keller, che riunisce l’eredità dei tre pittori.

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati