A Bergamo apre una mostra monumentale sulla guerra. Un memento attualissimo

Quali le avvisaglie, quali i traumi, le risposte e le narrazioni. Da gres art 671 quasi 40 artisti di primo piano - Burri, Kiefer, Abramović, Beuys, Sassolino, ma si va indietro fino al Quattrocento - ci spiegano cosa si prova. E perché la guerra non è mai accettabile

“Le persone nate nelle società capitalistiche sono abituate a pensare che riconoscerebbero la propaganda […] La propaganda funziona meglio quando non ci accorgiamo che è propaganda”: è una sfida ad aprire la nuova mostra di gres art 671, lo spazio artistico bergamasco inaugurato per la Capitale della Cultura 2023 e oggi al suo secondo progetto espositivo. L’opera video Propaganda Theater di Jonas Staal accoglie i visitatori (ma anche chi vuole solo prendere un caffè negli spazi comuni) sintonizzandoli sul pieno presente, e sul rischio che tutti noi corriamo: credere alla macchina delle menzogne che suggerisce che la guerra possa essere una buona idea. E proprio di guerra ci parla questa ambiziosa collettiva, de bello. notes on war and peace, che coinvolge quasi 40 artisti nell’arco di circa sette secoli.

La collettiva sulla guerra da gres art 671

“È stato uno sforzo non da poco come seconda mostra e prima collettiva”, spiega il presidente dello spazio Roberto Pesenti. “È pienamente in linea con il nostro programma, che punta a trattare le tematiche rilevanti per la società oggi”. Il tema, che sarà affrontato anche in un Public Program tra maggio e settembre, non potrebbe essere più urgente.“In mostra ci sono geografie diverse, medium diversi – dalla tavola del Quattrocento ai videogiochi e ai tappeti – in una climax che cresce d’intensità”, dice Francesca Acquati, general manager di gres art 671 e co-curatrice della collettiva con lo studio 2050+, che ha anche firmato l’imponente allestimento, un po’ bunker un po’ casa, avvolto dalla monocromia grigia del conflitto.

“Viviamo in tempi difficili: siamo costantemente bombardati dalle immagini della guerra, anche se metaforicamente. Che è il nostro privilegio, e la nostra responsabilità”, spiega Erica Petrillo di 2050+. “Il tema è qui trattato con un taglio universale, cioè di guerra come condizione culturale umana, con una prospettiva trans geografica e trans storica, con particolare attenzione alle storie degli invisibili, come le donne e i giovani”. Altra caratteristica chiave del percorso è la mole di documentazione “anche scientifica, tra memoria e vere e proprie pratiche forensi”, spiega Ippolito Pestellini Laparelli di 2050+. “All’interno della dimensione polidisciplinare, poi, i mass media sono un punto focale, e mostrano il nostro ruolo nelle dinamiche di potere”. Nonostante questo, nelle cinque sezioni tematiche della mostra “non c’è pessimismo: nell’ultima sezione, dedicata alla resistenza, ci sono anche il gioco e la creazione come risposte alla guerra, in un processo che porta all’emancipazione dalla violenza”.

L’idea della mostra de bello a Bergamo

Una la domanda chiave della mostra: come si racconta un conflitto. E quindi quali sono gli stati d’animo, quali le avvisaglie, quali le fonti. Un approccio che tradisce la mano, e la testa, di persone che con la guerra e la sua narrazione ci lavorano ogni giorno: l’idea è infatti del cronista Salvatore Garzillo e del fotoreporter Gabriele Micalizzi. “Vogliamo legare la percezione alla documentazione: dopotutto, la cronaca è il primo mattoncino della storia”, spiega Garzillo, che porta in mostra anche i propri scritti e disegni dal fronte ucraino.

Delle cinque sezioni – dove sarebbe stato bello trovare anche voci native e nere, di certo non a corto di esperienze di guerra – la prima è la “preoccupazione”: una sensazione a cui ancora non corrisponde un’azione, una tensione di pace apparente. Poi arriva l’allarme: è il momento in cui compaiono scorte, kit e sirene. A quel punto, inevitabile, c’è l’esplosione della guerra: la morte e la distruzione regnano sovrane; dunque ecco le macerie, tra rovine fisiche e traumi emotivi. Infine c’è la resistenza, che non è solo militare e politica ma anche personale.

Le opere in mostra da gres art 671

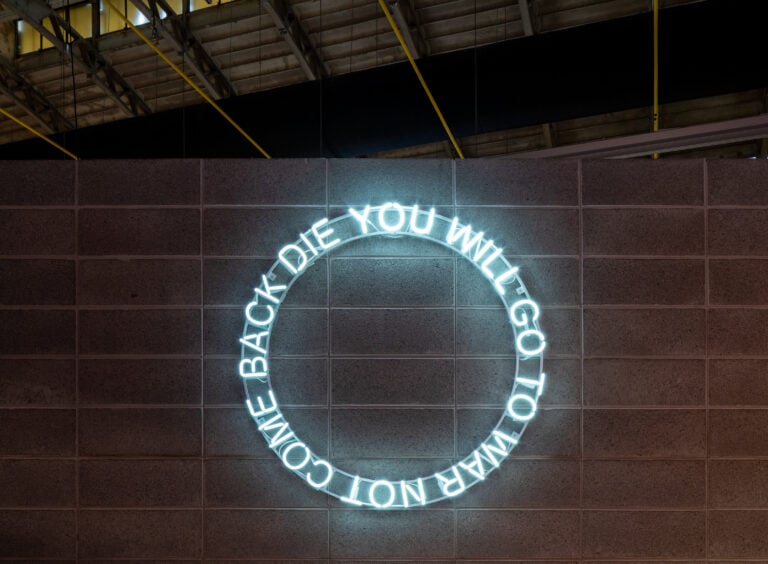

Ad aprire il percorso, dopo il video nell’area comune, è il neon-Sibilla di Claire Fontaine, che rievoca le antiche profezie di guerra, seguito da un delicato equilibrio di Arcangelo Sassolino, una serie di video realizzati da studenti guidati da Laura Poitras sulle infrastrutture militari in Sicilia (tra Ustica, Comiso e Sigonella), e due tappeti persiani, che dal Cinquecento al Novecento mostrano l’ombra onnipresente del conflitto gravare sulla quotidianità. Forte e tecnicamente perfetto poi il video di Daya Cahen sulle cadette femminili russe, che tra fiocchi, marcette e fucili spingono a chiedersi se sia possibile uscire dalla mentalità propagandistica una volta cresciuti al suo interno.

Dopo i disegni e le tracce della guerra ucraina di Garzillo, con tanto di terra (usata anche come pigmento) e bossoli, ci sono le bambine laotiane mitra-in-mano di Marina Abramović e un testo del Cinquecento dalla Biblioteca di Santa Maria Novella, il confessionale di Sant’Antonino aperto sulla pagina che problematizza il perdono per i responsabili di “guerre ingiuste”. Poi arrivano le foto di Boris Mikhaïlov, che immortalano l’inizio della guerra russo-ucraina nel lontano 2013, a Kiev, i camo di Mateo Matè e l’ottocentesca Battaglia di San Martino di Andrea Gastaldi, da cui nasce la Croce Rossa. Poetica la storia dell’opera delle Burning Cities di Dima Fatum, mattoni-candele che riproducono i palazzi di Kharkiv con le tag del writer e artista, portate a mano dal suo assistente.

Il cuore della mostra: le opere di Gabriele Micalizzi

Si arriva dunque al cuore della mostra, la “Sala degli Arazzi”: quattro grandissimi scatti di Micalizzi su tessuto che delimitano una stanza piena di macerie. “Quando le persone fuggono dai conflitti, prendono sempre le foto di famiglia. È l’identità delle persone: per lo stesso motivo già nel Medioevo si portavano via gli arazzi”, spiega il fotografo. Vediamo, a grandezza naturale, la fine della battaglia di Mosul, la Marcia del Ritorno a Gaza nel 2018, la Primavera Araba a Piazza Tahrir nel 2011 e il famigerato Teatro di Mariupol. “Tengo molto a questi scatti, mi fanno sentire di stare lavorando per la storia”, dice il reporter milanese. Il tessile torna nell’opera di Cristina Lucas con le sue mappature dei bombardamenti dal Vietnam al Golfo, e così le macerie, tra Milano, nel video inedito amatoriale del ’43 di Achille Capetta; Libano, negli scatti di “architettura ferita” di Gabriele Basilico; e Pantelleria, nel video dei Masbedo.

Dopo l’opera più antica in mostra – una tavola del 1496 di Jacopo Ripanda con la riproduzione della battaglia tra Troiani e i Volsci guidati da Camilla – arrivano Alfredo Jaar, con una foto retroilluminata di Fontana che emerge dalle macerie del proprio studio, Alberto Burri con la sua “pelle” bruciata, e Salvatore Scarpitta e le sue ricuciture (conseguenza del lavoro con i Monuments Men); quindi il grande libro di Alselm Kiefer sul “Morgenthau Plan”, il piano americano di distruzione delle industrie della Germania e la conseguente creazione di uno Stato agricolo, che dialoga con la slitta del maestro Joseph Beuys, in cui evoca il salvataggio da parte dei Tatari in Crimea dopo la sua caduta dall’aereo della Luftwaffe.

La natura distrutta dalla guerra e la speranza finale

C’è quindi un capitolo antispecista, con la natura distrutta dalla guerra: qui spicca l’impressionante animazione di Maees Hadi sulla mappatura sonora della trasformazione degli habitat degli uccelli nel Golfo, e sempre del Golfo ci parlano gli uccelli incatramati di Monira Al Qadiri in vetro nero e pieno. I conflitti cambiano anche nome alla terra, ricorda Antonio Bermúdez Obregón per la sua Colombia, e azzerano i suoni vitali, sottolinea l’opera di Lawrence Abu Hamdan per le stragi nelle prigioni siriane. Dopo i centrini bellici di Masha Shubina e il video del coinvolgimento delle donne serbe per decorare il rinato Teatro di Sarajevo di Maja Bajević, si entra nella fase finale.

Alle panchine di marmo instabile di Tillmann Lauterbach seguono infatti tre pezzi di grande potenza: Total Refusal di Robin Klengel, Leonhard Müllner e Michael Stumpf, video che si oppone all’impossibilità di sottrarsi alla guerra nel videogioco Battlefeld 5; il grande spezzamine “a soffione” di Massoud Hassani, davvero utilizzato in Afghanistan; e infine il progetto UAI (Unmanned Aerial Instrument) di Mohamed Choucair, che raccoglie i suoni dei droni israeliani sul Libano e li rende open source per fare musica elettronica. Si chiude così la colossale costellazione di pensieri della collettiva, che tutti insieme gridano: la guerra fa schifo.

Giulia Giaume

de bello. notes on war and peace

dal 16 aprile al 12 ottobre 2025

Via S. Bernardino, 141, Bergamo

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati