Nella soffitta della Socìetas. Una conversazione con Claudia Castellucci

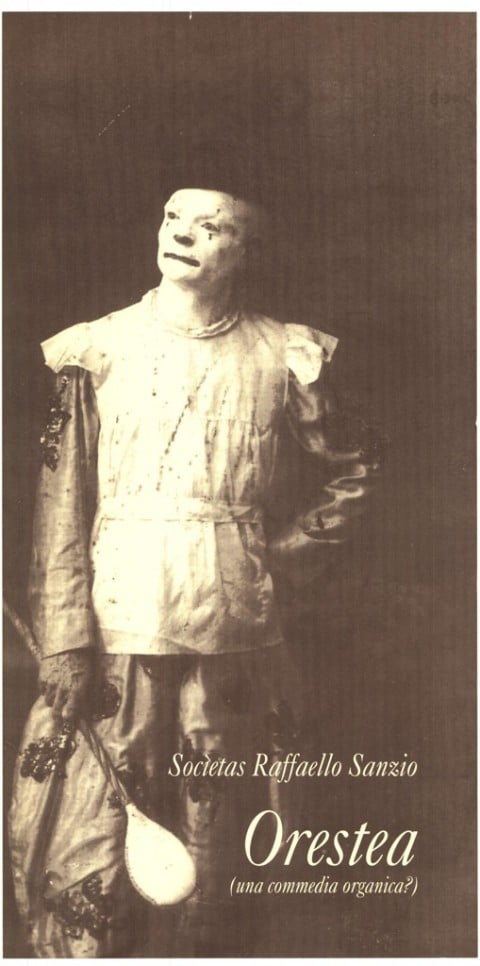

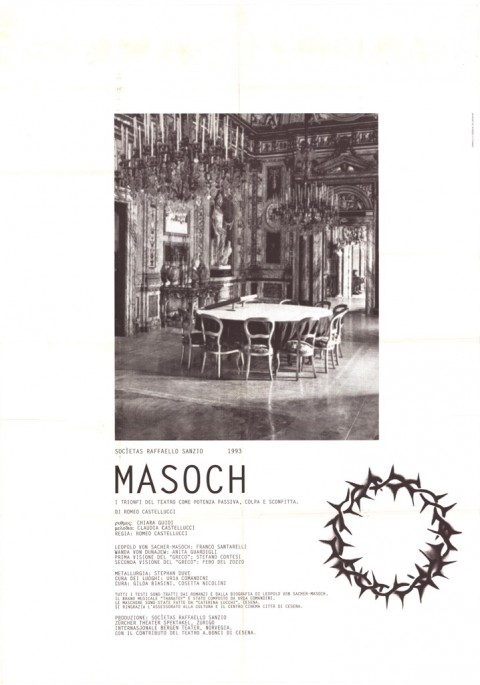

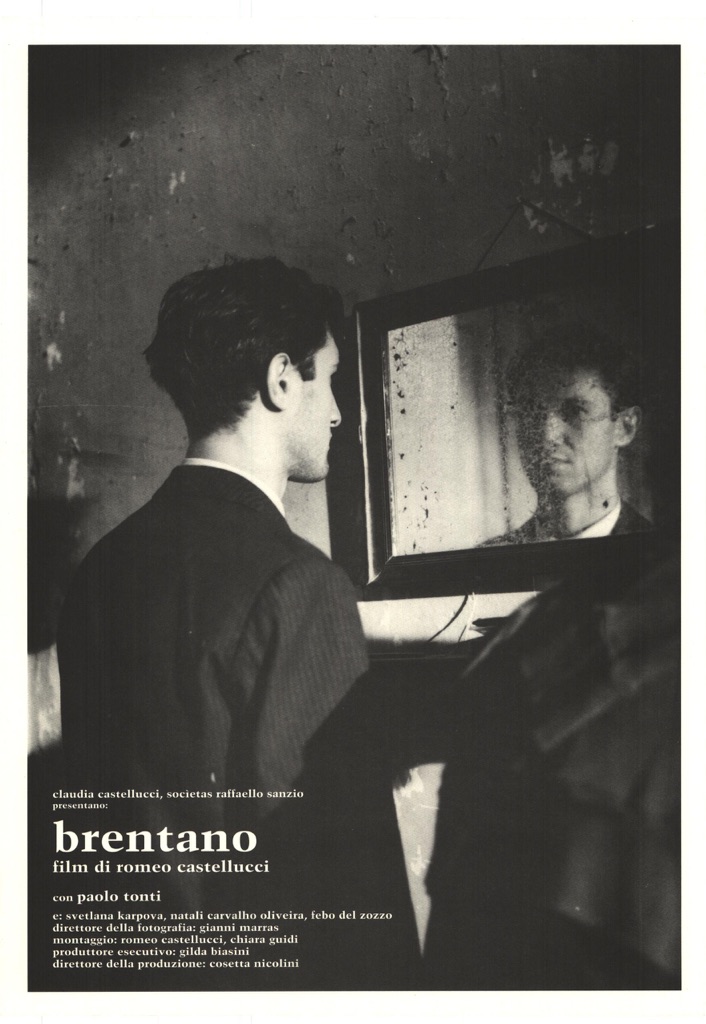

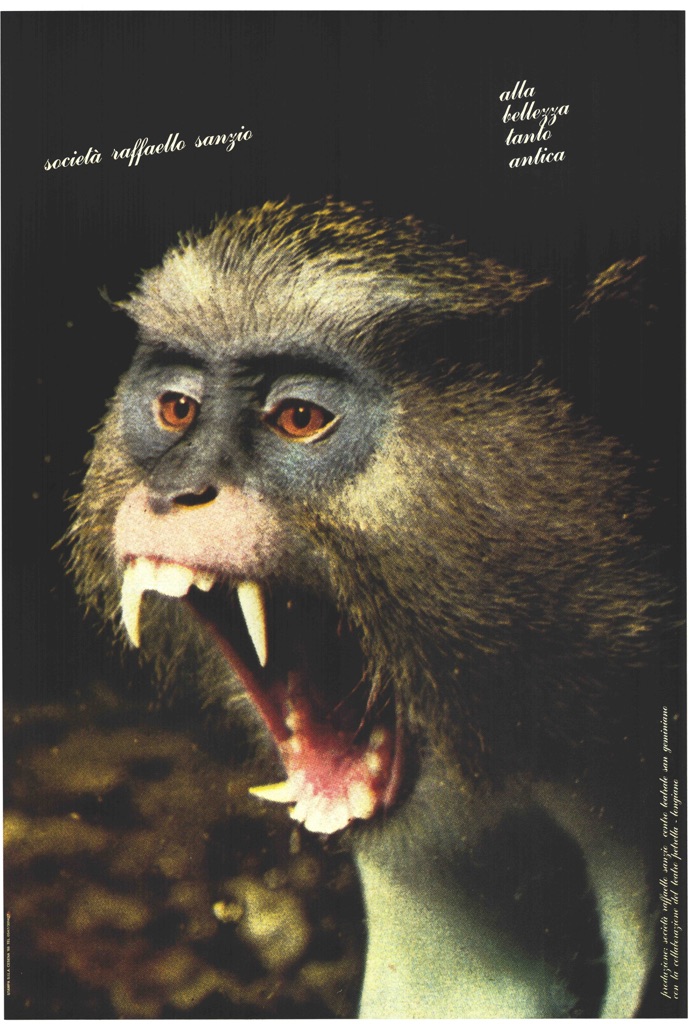

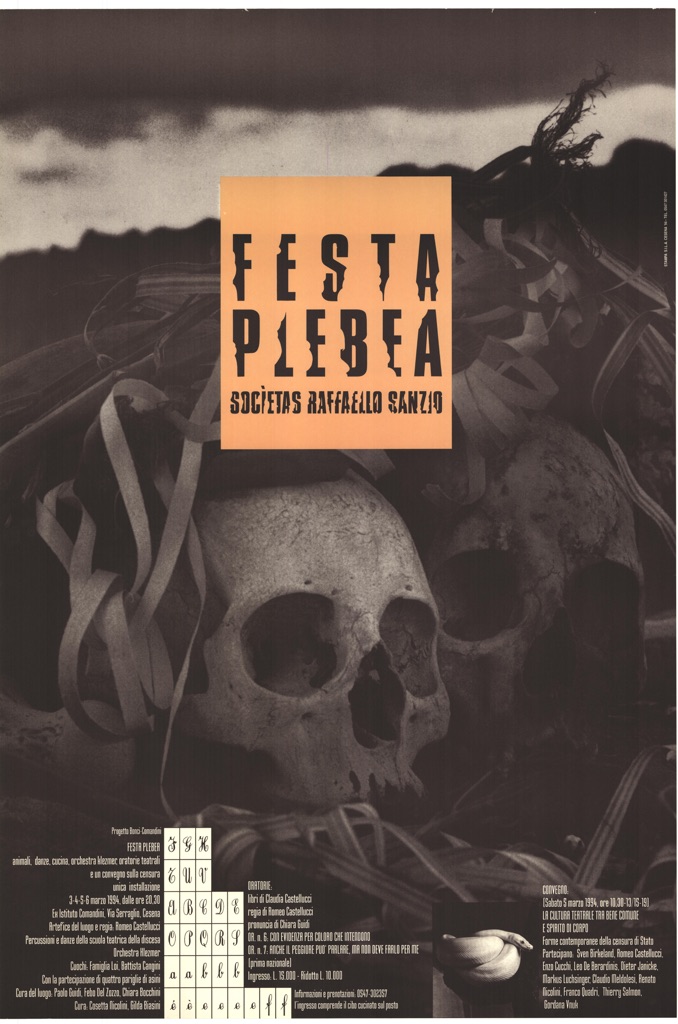

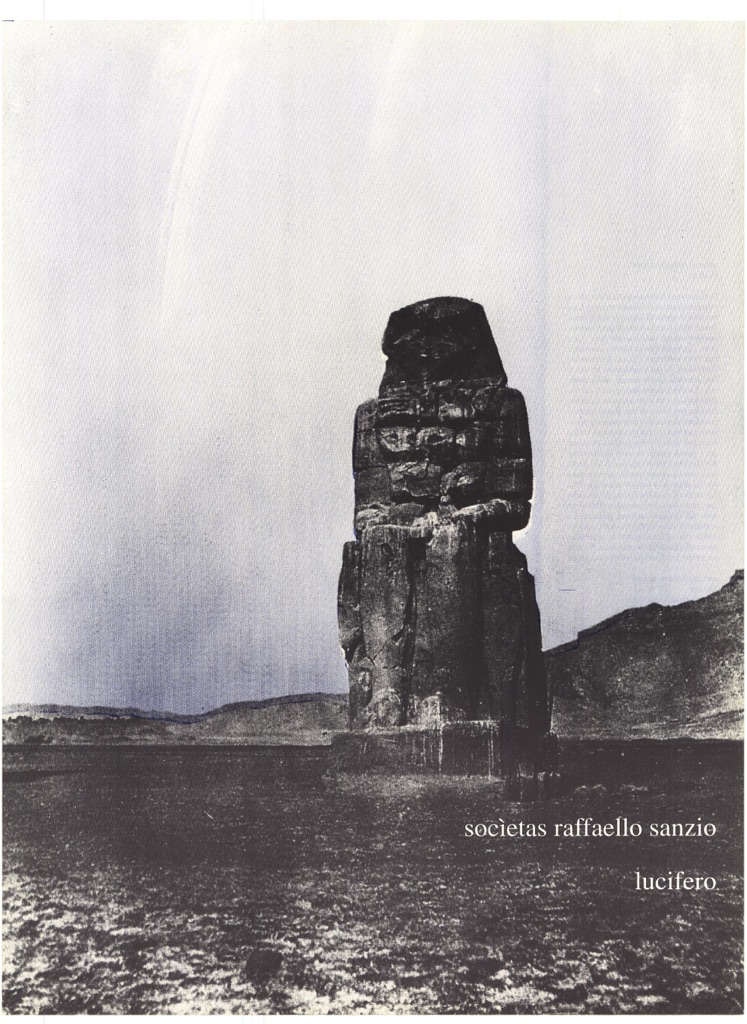

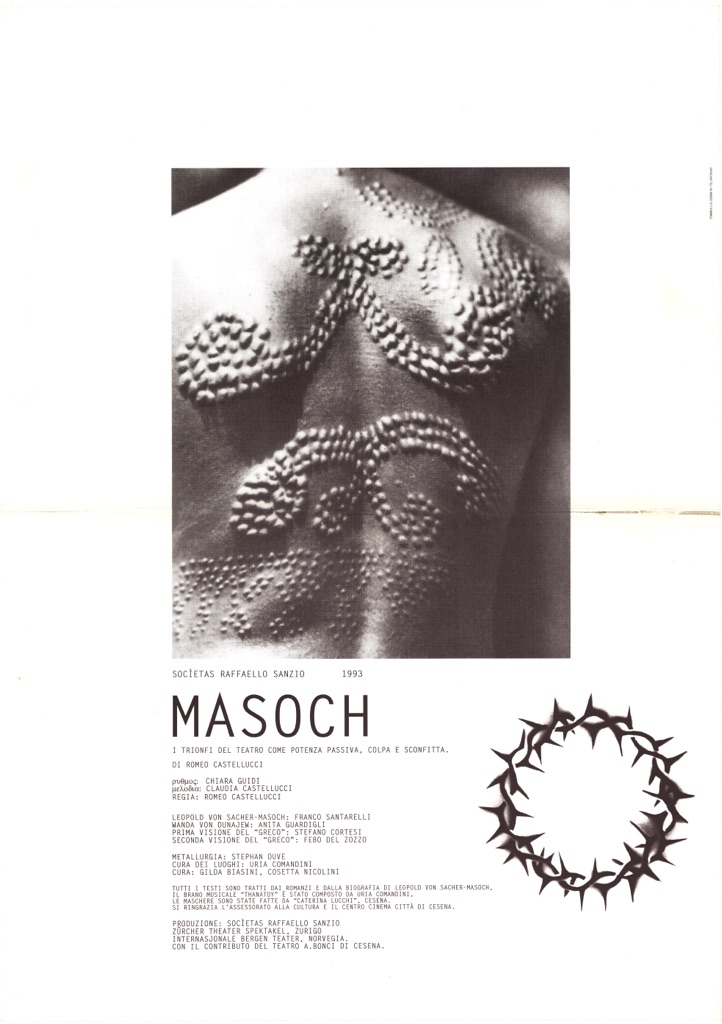

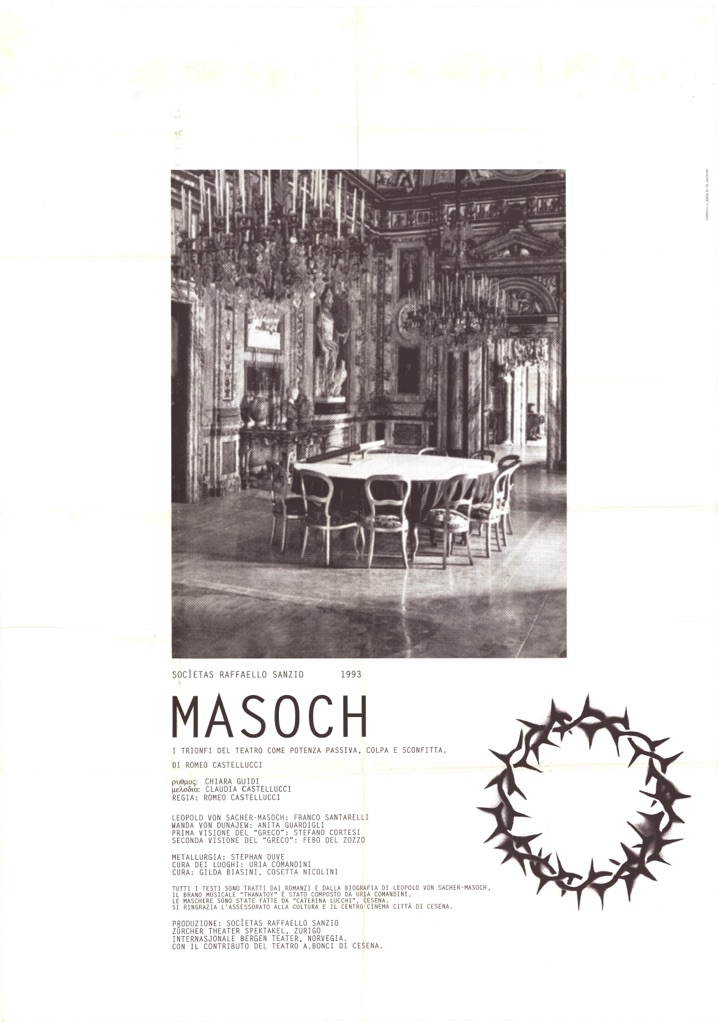

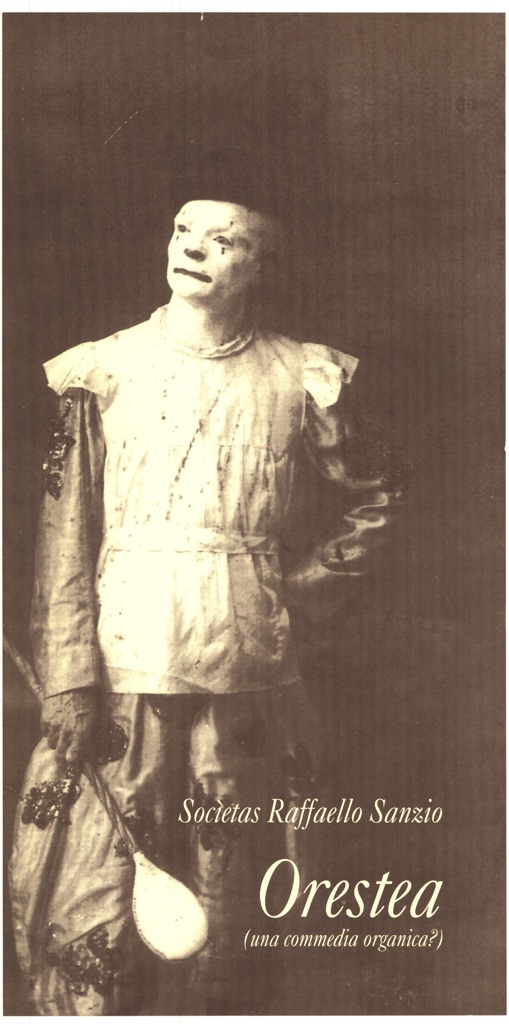

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha dichiarato l’Archivio della Socìetas Raffaello Sanzio “di interesse storico particolarmente importante”. Si tratta di un fondo cartaceo che testimonia l’attività artistica della Compagnia dalla sua fondazione, nel 1981, fino ai giorni nostri.

Febvre, Bloch, Zumthor, Foucault, Le Goff: in molti, negli ultimi decenni, si sono occupati della riconsiderazione dello statuto teorico dei documenti. Quali principi guidano te, nel lavoro di riordino e catalogazione del vostro Archivio?

Ho cominciato a raccogliere in cartelle tutti i fogli con i disegni, gli scritti e le lettere. È stato sempre l’ultimo gesto dopo l’uso, ma è valso solo per certe cose. Ho sempre scelto e scartato. Dunque l’intento era quello di ordinare materiali per futuri libri ipotetici.

L’archivio vero e proprio, cioè scientifico, è partito da una proposta generosa da parte di due accademiche greche, Elena Papalexiou e Avra Xepapadakou, che hanno cominciato a digitalizzare e a ordinare tutto. Loro hanno anche cercato e ottenuto il sostegno europeo dell’Archivio, che ha permesso di impiantare un insieme di lavoro piuttosto numeroso. Il fatto che l’Archivio sia in mano loro, dunque collegato alla Grecia, è oltremodo significativo e luminoso.

Com’è materialmente organizzato, oggi?

Nel nostro teatro c’è una soffitta, che gli studiosi e gli studenti conoscono, perché è lì che vengono a fare le loro ricerche. In questo luogo ci sono armadi e librerie per la raccolta ordinata delle cartelle. Poi c’è un lungo tavolo dove l’equipe greca si sistema quando viene a lavorare in periodi di due settimane e per due o tre volte l’anno. Hanno cominciato a costruire il sito dell’archivio.

Questi oggetti sono oggi disponibili alla consultazione? Se sì: come?

L’équipe greca ha predisposto cartelle di consultazione che replicano gli originali. Attualmente la consultazione è ancora fisica, ma la parte più generale sarà disponibile in rete. Escludiamo comunque dalla rete la parte più consistente (che coincide con la più datata) dei documenti, per i quali vogliamo mantenere un rapporto fisico. Il modo è quello di chiedere di potervi accedere in base a una relazione scritta sullo studio che si intende compiere.

Archivio non come hortus conclusus ma come sistema aperto?

Tutte e due le cose sono ammesse, ma è il modo che le distingue. Ognuna svolge una peculiare funzione, ma entrambe sono frequentabili con gradi differenti di intensità esplorativa.

Nel tuo libro Setta. Scuola di tecnica drammatica dici: “Usciamo per il bisogno di trasferire fuori quello che facciamo dentro”. Ciò potrebbe essere applicabile anche al vostro archivio?

Sì, e la risposta è sì anche per ciò che riguarda il nascondimento e la custodia. Entrambi i modi contano. Uno lavora per l’altro.

Vuole tramandare il lavoro della Socìetas?

L’Archivio raccoglie cose passate. È un modo di frenare il passato. Non ha alcuna prospettiva di germinazione futura. È un’inclinazione esclusivamente rivolta al passato. Al presente, è valido soltanto per chi voglia studiare il passato. Sta a lui ricavare eventualmente qualcosa. Questo non è il nostro compito.

La SRS esisterà ancora, dopo di voi?

Già non esiste più. Alcune sue tracce si trovano nell’archivio.

Il riconoscimento del Ministero cosa comporterà, in concreto?

Un contributo utile a creare discrete condizioni di conservazione e di ricevimento.

“422 contenitori di pezzi di storia del teatro contemporaneo in forma di bozzetti, copioni, manifesti, programmi, carteggi, foto, video e pubblicazioni”: quale parte della vostra esperienza non può, per propria natura, essere contenuta in un archivio?

Il mero teatro.

Michele Pascarella

www.raffaellosanzio.org

www.arch-srs.com

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati