Gli artisti del “Gruppo di Piombino” esclusi dalla mostra sull’Arte Relazionale al MAXXI. Una riflessione

Lo diceva Nanni Moretti che a volte un’assenza si nota molto più di una presenza. E così è per l’esclusione dalla mostra “Arte Relazionale 1+1” al MAXXI del Gruppo DI Piombino come osserva il critico e curatore Domenico Nardone. Ecco le sue note in merito che riceviamo e pubblichiamo

Di norma, protestare o indignarsi pubblicamente per l’esclusione da una mostra istituzionale reca danno soprattutto a chi protesta o s’indigna. La controparte ha infatti buon gioco nel rovesciargli addosso l’accusa di malcelato livore o di non meglio precisati rancori. Nondimeno, nello specifico, nel caso dell’esclusione degli artisti del Gruppo di Piombino (Falci, Fontana e Modica) dalla mostra L’arte relazionale 1 + 1, a cura di Nicolas Borriaud e Eleonora Farina, attualmente in corso al MAXXI, esimersi dal chiederne pubblicamente ragione è quasi impossibile.

L’esclusione del Gruppo di Piombino dalla mostra sull’arte relazionale al MAXXI

Eliminiamo subito la risposta più tagliente a questo interrogativo: “non sono stati invitati perché i curatori neppure li conoscono“. È vero che non conoscerli non sarebbe un titolo di merito, tuttavia fornirebbe almeno una spiegazione. Ma non è così. Nella cronologia della nascita e sviluppo dell’Arte Relazionale redatta da Linda Motto e pubblicata nel catalogo della mostra si legge infatti:

1984 – Fondazione del Gruppo di Piombino. Il Gruppo di Piombino, fondato nel 1984 dal critico Domenico Nardone e dagli artisti Pino Modica, Stefano Fontana e Salvatore Falci – ai quali successivamente si unisce Cesare Pietroiusti – sarà attivo in Italia fino al 1992.

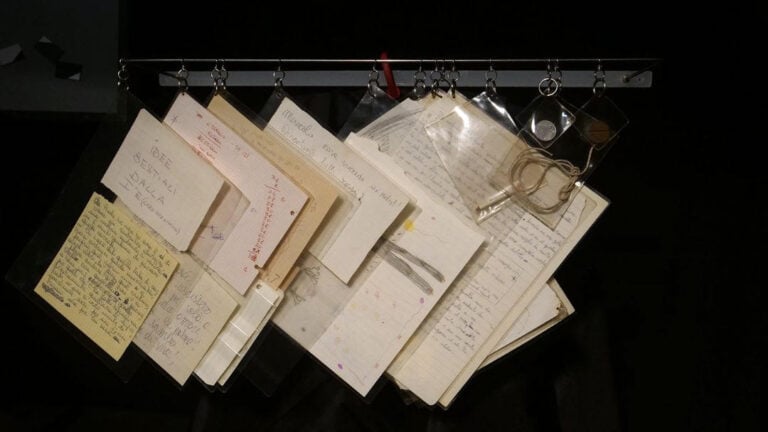

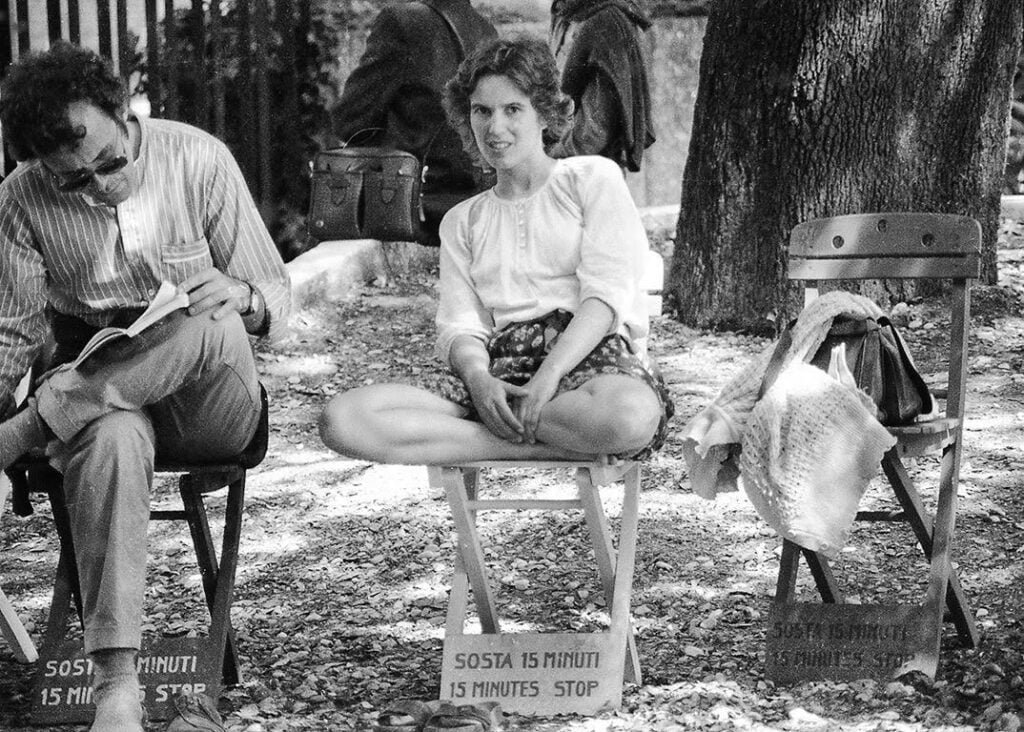

A partire dalla teoria dell’Eventualismo, i suoi membri condividono un approccio fondato su una metodologia volta a coinvolgere un pubblico anonimo, opere caratterizzate da un’autorialità collettiva e da una forma estetica non intenzionale.

Il Gruppo di Piombino manifesta un interesse per lo scambio sociale, le dinamiche interpersonali e il superamento del piano teorico, prendendo le distanze dall’individualismo artistico di matrice concettuale e minimalista della Pop Art, dalla nozione di oeuvre-icone e dai grand recits.

I curatori mostrano quindi di conoscere in maniera approfondita teoria e pratica del Gruppo di Piombino. Io stesso, se avessi dovuto descriverle in maniera succinta, non avrei probabilmente saputo far meglio della Motto.

La presenza di Cesare Pietroiusti alla mostra del MAXXI a Roma

Esclusa quindi l’ignoranza come causa dell’esclusione, si potrebbe obiettare che in rappresentanza del Gruppo è stato comunque invitato Cesare Pietroiusti. Cosa che in effetti corrisponde al vero, se non fosse che l’opera esposta: In cosa posso esserti utile? dalla galleria Primo Piano, Roma, risale al 1995 – tre anni dopo di quello che, all’unanimità, è considerato il termine dell’esperienza del Gruppo – e presenta, sia sotto il profilo formale che quello teorico, tutti i tratti distintivi dell’estetica relazionale a cui l’omologano in pieno.

Analogie e differenze tra Bourriaud e la pratica del Gruppo di Piombino

Analogie e differenze che intercorrono tra la teoria e la pratica del Gruppo di Piombino e la cosiddetta Estetica Relazionale di Bourriaud sono state da me messe a fuoco nella relazione presentata al convegno L’Arte Relazionale prima di Nicolas Bourriaud, organizzato nel 2019 al MACRO da Francesca Franco e pubblicata integralmente negli atti del convegno (Macro Asilo Diario, fasc.16/03. Roma 2019) a cui rimando.

Ciò detto, il fatto che la produzione del Gruppo di Piombino non possa essere classificata come Arte Relazionale in senso stretto (questo anche per ragioni storiche, giova infatti ricordare che la prima mostra curata da Bourriaud sotto questa insegna è del 1996 – Traffic, CAPC, Bordeaux – circa dieci anni dopo la fondazione del Gruppo di Piombino) potrebbe costituire un criterio d’esclusione. Ma non sembra neppure questo il caso.

Il Gruppo di Piombino: precorritore dell’arte relazionale

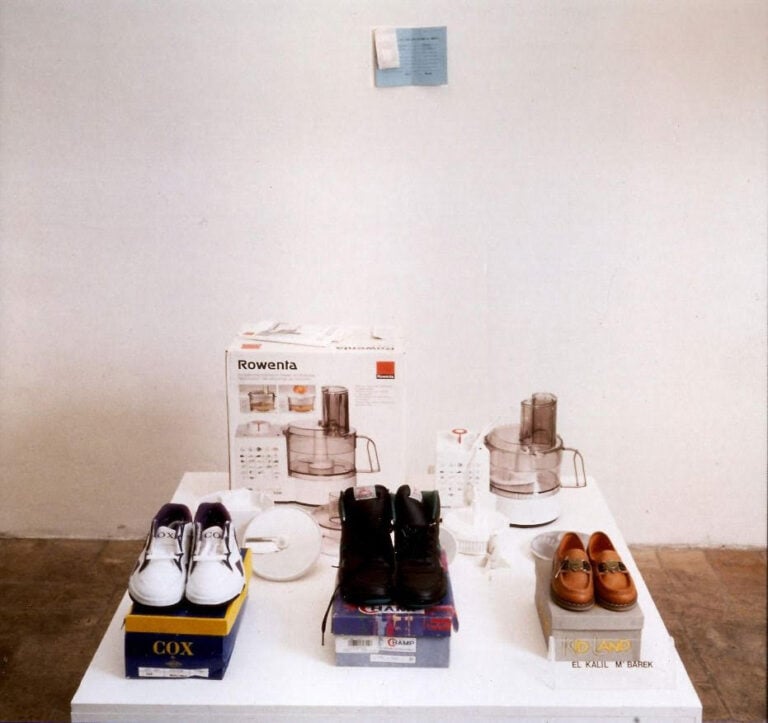

A proposito della Mostra Storie, curata da me e Carolyn Christov Bakargieff nel 1991 e presentata nelle gallerie Alice e il Campo (Roma), Studio Casoli (Milano) e Noire (Torino), a cui, accanto agli artisti di Piombino esposero artisti Sophie Calle, Henry Bond, Willie Doherty, Sam Samore e Christian Marclay, la già citata Cronologia della Motto osserva: “la mostra (Storie) mette in connessione le ricerche proto-relazionali del Gruppo di Piombino con alcune opere come Hotel di Sophie Calle, o le foto anonime – e mai ritirate dai laboratori di stampa – raccolte ed esposte da Henry Bond”. Osservazione che definisce esplicitamente quella che avrebbe dovuto essere la collocazione del Gruppo di Piombino in seno alla mostra del MAXXI. Ovverosia la sezione dedicata agli artisti che precorrono l’avvento dell’Arte Relazionale (correttamente definite dalla Motto “proto-relazionali”) in cui figurano Sophie Calle (addirittura con lo stesso lavoro presentato nella mostra Storie) e Maria Lai (di cui viene presentata Legarsi alla montagna, che è un bellissimo lavoro “proto-relazionale”, con una data -1981 – molto interessante, praticamente l’unico che l’artista abbia mai fatto in questa chiave).

La vera ragione alla base dell’esclusione del Gruppo di Piombino dalla mostra al MAXXI di Roma

A fondamento dell’esclusione rimane quindi, a mio avviso, una motivazione che potremmo definire politica. Di nuovo nel testo della Motto brilla una piccola spia che ci orienta in questa direzione. E cioè quando osserva che “un tratto distintivo del Gruppo di Piombino è la forte coesione interna come collettivo”. A riprova di ciò, tra i tanti possibili, cito solo un esempio, per me significativo. Invitato dal critico Dan Cameron a partecipare alla sezione Aperto della Biennale del 1988, Stefano Fontana, nello spazio a lui riservato, espose, accanto alla sua opera e con pari dignità, le casse d’imballaggio in cui era stata spedita e che erano opera di Salvatore Falci. Ed è probabilmente questa coerenza progettuale, questa etica rivoluzionaria che rendono l’esperienza del Gruppo di Piombino ostica e difficile da digerire alle giravolte della politique politicienne curatoriale.

Ma andrebbe ancora tutto bene se ad avallare scelte di questo genere fosse stato uno del ventitré FRAC pronti ad ospitare le mostre di Borriaud anziché un Museo italiano da cui invece ti aspetteresti una tutela del nostro patrimonio culturale.

Domenico Nardone

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati