Le Biennali di quando era presidente Carlo Ripa di Meana rivivono a Milano

All’ADI Design Museum una mostra fotografica firmata da Lorenzo Capellini ripercorre gli anni epocali della presidenza di Ripa di Meana alla Biennale di Venezia. Dalle “Macchine Celibi” alla storica Biennale del Dissenso contro il regime sovietico

Carlo Ripa di Meana. Un nome che, al di là del sottofondo nobiliare, scuote la storia dentro e fuori al mondo dell’arte. Nei suoi anni di presidenza – dal 1974 al 1978 – rivoluziona la Biennale di Venezia, accogliendo in Laguna artisti destinati a lasciare una traccia indelebile nell’arte contemporanea. Di più: a trasformare l’Esposizione in un mezzo di protesta e reazione sociale, in linea con il suo pensiero schierato fin dalla gioventù.

A Milano, l’ADI Design Museum Compasso d’Oro dedica per questo 2025 una mostra in suo onore. Un percorso espositivo fotografico con le immagini di Lorenzo Capellini, che illustrano i progetti protagonisti delle Biennali di Ripa di Meana, dall’arte al teatro e alla musica.

Carlo Ripa di Meana: una colonna della Biennale di Venezia

Di origini nobiliari, lascia intravvedere fin dall’inizio la sua inclinazione progressista, dirigendo a Praga, negli Anni Cinquanta, la rivista dell’Unione Internazionale degli Studenti. Dopo l’impiego come libraio alla Feltrinelli, passa a dirigere la rivista Passato e Presente, nata attorno a Giolitti, di cui ammira la personalità e da cui prende diretto spunto, aderendo al Comitato Centrale del PSI.

A Milano, negli Anni Sessanta, mentre lavora in Rizzoli come redattore entra in contatto con l’entourage intellettuale cittadino, a quei tempi molto stimolante. Diventa presto amico di Gae Aulenti, Vico Magistretti, Giorgio Bocca, Marco Zanuso, Paolo Grassi e molti altri. Nel 1971, tra i firmatari della lettera aperta sulla morte di Giuseppe Pinelli – in cui si additava come responsabile Luigi Calabresi – la sua sigla non manca. Seguono gli anni dal ‘74 al ‘78, durante i quali si pone alla guida della Biennale di Venezia, organizzando una serie di edizioni che lasceranno un segno profondo nella storia.

La mostra di Lorenzo Capellini all’ADI Design Museum di Milano

La mostra B74-78. Un racconto fotografico di Lorenzo Capellini illustra attraverso una ricca selezione di immagini i momenti chiave delle Biennali organizzate in quegli anni, restituendone – almeno in parte – la carica rivoluzionaria che sopravvive anche mezzo secolo dopo. L’esposizione riporta al 2023, al progetto realizzato nel Portego di Ca’ Giustinian, a seguito dell’acquisizione del Fondo Lorenzo Capellini. Il fotografo diventa così la voce narrante “profetica” di quello che sarebbe diventata la Biennale di lì a poco.

Le Biennali di Carlo Ripa di Meana in mostra a Milano

Dalle Macchine Celibi alla libertà per il Cile

Primo progetto epocale richiamato in mostra è quello messo a punto nel 1975 da Vittorio Gregotti – allora curatore della sezione di Arte e Architettura – che porta ai Magazzini del Sale le Macchine Celibi di Harald Szeemann. Un’indagine profonda su questo concept legato all’automazione e ai meccanismi complessi e autosufficienti, radicati nel lavoro di Marcel Duchamp. Segue la rassegna con le proposte per il Mulino Stucky,presentata lo stesso anno, che testimonia come la Biennale allora si ponesse come un laboratorio di idee attivo per sviluppare iniziative e lavori concreti. Come questo, ad esempio, dedicato alle ipotesi di riqualificazione dell’omonimo mulino della Giudecca.

Si torna indietro di un anno con il ricordo di Libertà per il Cile, del 1974. Un’edizione dell’Esposizione interamente dedicata al paese sudamericano, a sostegno della popolazione fortemente segnata dal Colpo di Stato di Pinochet. Musica, pittura, immagini e parole: tutti mezzi impiegati per denunciare la repressione e dimostrare pieno sostegno alla democrazia.

Dalla Spagna all’Arte Povera

L’operato di Ripa di Meana prosegue con l’Edizione del ‘76, in cui tra i protagonisti c’è la Spagna, forte dell’abbandono del regime franchista a favore di una nuova rinascita democratica. È l’occasione per fare luce sulle Avanguardie ispaniche, collegandole al più ampio tema dell’anno Ambiente, partecipazione, strutture culturali. È sempre allora che Germano Celant firma la curatela di Ambiente/Arte. Dal Futurismo alla Body Art, altra celebre mostra che esplora il concetto di “ambiente” nell’arte, analizzando come gli artisti interagiscano con lo spazio e l’ambiente circostante, trasformandolo in un elemento integrante dell’opera. Sulla scia di questa Biennale si inserisce quella del 1978, in cui l’invito è esplorare le relazioni tra arte e natura e vice versa. Occasione per riflettere su argomenti come l’ecologia, la sostenibilità e la naturalità dell’esistenza, toccando in modo parallelo molte discipline.

Teatro, musica e dissenso

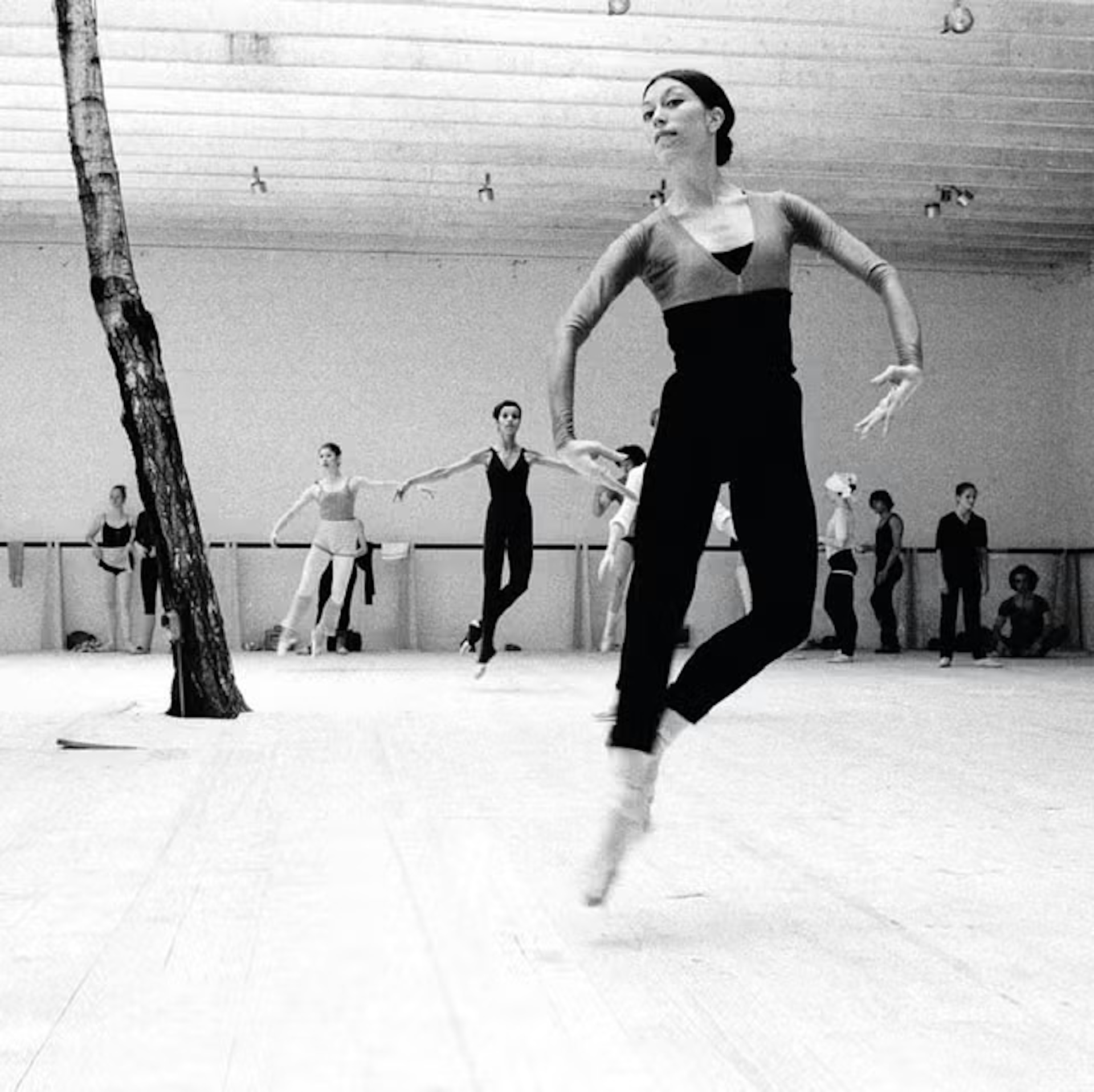

Le foto di Capellini richiamano alla memoria anche i settori di musica e teatro, affidati al grande Luca Ronconi. Bob Wilson, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba con l’Odin Teatret e Ariane Mnouchkine con il Théâtre du Soleil: alcuni tra i tanti nomi che si avvicendano sul palco di quegli anni.

Per concludere, non si potrebbe fare a meno di citare la cosiddetta Biennale del Dissenso del 1977. Una rassegna multidisciplinare orientata a dar voce ai paesi dell’Europa dell’Est. Agli artisti e intellettuali dissidenti, che subivano repressioni nei loro luoghi d’origine.

Emma Sedini

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati