In un borgo dell’entroterra romagnolo insignito del titolo di Città d’Arte, esiste un luogo inaspettato dove la storia prende forma bottone, dopo bottone. Un’istituzione nata dalla pazienza e dalla visione di Giorgio Gallavotti, anche fondatore dell’Associazione Nazionale dei Piccoli Musei, ex merciaio e oggi custode di una collezione che attraversa più di un secolo di moda e costume.

Il Museo del Bottone: un’eredità di famiglia trasformata in memoria collettiva

Tutto ha inizio nel 2002, quando Gallavotti chiude la storica merceria di famiglia, aperta dal padre Giacomo negli Anni Venti. In magazzino, trova decine di scatole piene di bottoni di fine Ottocento e inizio Novecento, rimasti intatti nel tempo. La famiglia Gallavotti aveva attraversato tutto il XX Secolo vendendo bottoni. Anziché venderli o archiviarli, negli Anni Ottanta Giorgio sceglie di cucirli su pannelli tematici, raccogliendoli e catalogandoli secondo decenni, materiali e funzioni, e scoprendo pian piano che attraverso di essi si poteva ripercorrere la storia del paese. Quella che era una raccolta privata diventa nel 2008 un archivio pubblico, che oggi conta quindicimila pezzi provenienti da sessantatré nazioni e visitatori provenienti da tutto il mondo. Il Museo, gemellato con il Museo di Bottoni in Patagonia e in contatto col club più antico di collezionisti di bottoni, la National Button Society di Boston, è un luogo dove meravigliarsi, ma anche un luogo di studio e di ricerca, con dodici tesi che lo vedono protagonista, dalla Sapienza di Roma al Politecnico di Milano, dall’Accademia delle Belle Arti di Venezia all’Alma Mater di Bologna.

Un museo in tre atti (più uno)

Di stoffa, dipinti a mano, geometrici o dalle forme barocche: i bottoni danno ampio spazio alla fantasia. Presenti in ogni forma, materiale e colore, sono oggetti ricchi di simboli e significati, capaci di immortalare mode, epoche e avvenimenti. In commercio dalla fine dell’Ottocento, nelle botteghe di merceria o nelle modisterie, raccontano attraverso la loro evoluzione la trasformazione dei modelli, dei gusti, dei riferimenti estetici e dei materiali. In cento anni — durante i quali l’Italia ha attraversato tre forme di governo, guerre, crisi economiche, il boom e gli anni di piombo — i bottoni riflettono il modo in cui gli eventi sociali, politici e culturali hanno inciso non solo sulla loro produzione, ma anche sulle scelte di consumo.

L’evoluzione del bottone nel Novecento

Il percorso museale si articola in tre settori principali. Il primo settore attraversa la storia di un secolo, quella che va dalla fine dell’Ottocento alla fine del Novecento attraverso oltre nove mila bottoni: si inizia con la raffinatezza della Belle Époque, passando per i bottoni di legno, a volte dipinti a mano, degli Anni Trenta e Quaranta, epoca in cui le materie scarseggiavano. Poi i bottoni gioiello degli Anni Sessanta che ostentano il lusso, molti dei quali griffati dagli stilisti dell’epoca, passando poi per i bottoni in ferro e piombo per jeans e giubbotti degli Anni Settanta che avevano l’unico scopo di essere funzionali e unire due lembi di stoffa, fino al ritorno del lusso negli Anni Ottanta tra pietre, strass e materie pregiate, raggiungendo una bellezza ed una ricchezza unica. E poi di nuovo un calo creativo, lo scandalo di Tangentopoli e la crisi mettono in difficoltà l’industria che ne risente, fino ai bottoni del Duemila, poveri sia nella fantasia che nella materia: i bottoni di plastica. Ogni bottone riflette un cambiamento storico e sociale.

I materiali dei bottoni

Il secondo settore esplora i materiali, dai più comuni ai più sorprendenti: madreperla, avorio, corno, galalite, legno, frutti tropicali, vetro, tartaruga. Qui si scopre che il bottone è stato costruito con tutto ciò che il mondo naturale può offrire — e anche con ciò che resta delle sue trasformazioni, come i materiali ricavati dagli aerei dismessi nel dopoguerra.

La storia del bottone

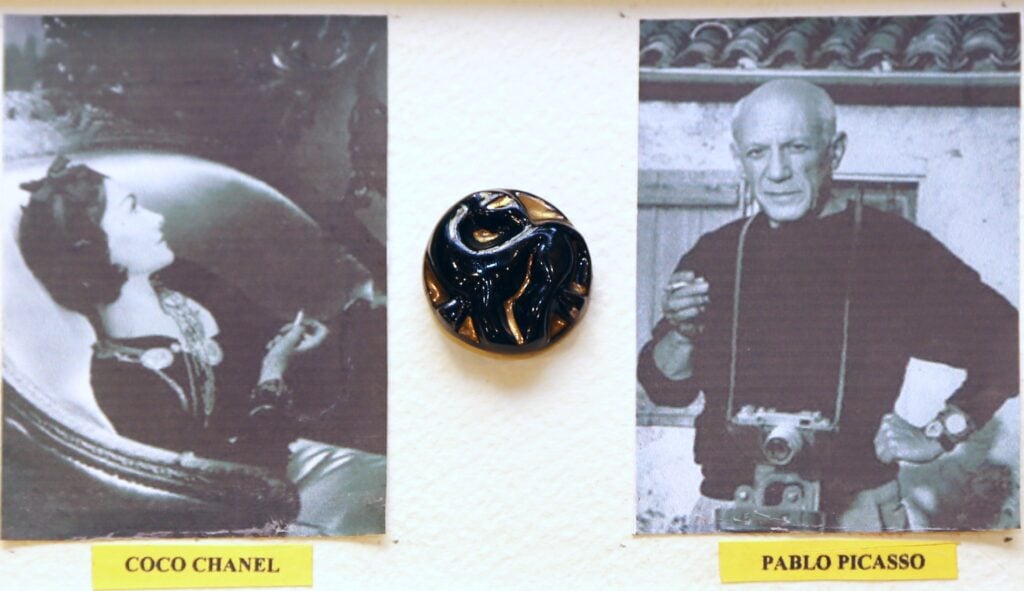

Il terzo settore è un viaggio nella storia nobile e simbolica del bottone. I bottoni sono serviti ai potenti personaggi per ostentare la loro vanità, infatti dal numero dei bottoni si distingueva la classe sociale. Spiccano pezzi legati a personaggi storici — l’Aiglon, figlio di Napoleone Bonaparte e sua madre Maria Luisa d’Austria, Papa Paolo VI, Papa Francesco — ma anche icone contemporanee: il bottone disegnato da Picasso per Coco Chanel, e i bottoni delle polo indossate nello spazio dagli astronauti italiani Cristoforetti e Parmitano, certificati da NASA ed ESA. Infine, l’appendice dove si raccontano i bottoni del desiderio, del lutto, della superstizione e persino del contrabbando. Come sostiene Gallavotti, “un bottone non chiude solo due lembi di stoffa, ma può aprire e chiudere emozioni, identità, stati d’animo”. Troviamo bottoni che raffigurano le favole di Esopo, scene di vita, stemmi e dinastie, invenzioni dell’epoca tipo il velocipede, il telefono di Meucci o le carte da gioco, alla collezione ultimamente si è aggiunto un bottone che raffigura Gianni Morandi giovane.

Il bottone come reliquia

La sezione dedicata alla storia del bottone ci restituisce un’immagine precisa: il bottone, piccolo e silenzioso, ha seguito l’evoluzione delle società industriali e dei gusti estetici, attraversando crisi, rinascite, conflitti e rivoluzioni culturali. Dai bottoni barocchi in galalite agli anonimi dischetti in plastica del Duemila, la collezione mostra come il bottone sia passato da simbolo di distinzione sociale a oggetto funzionale, e infine a reliquia culturale di un’epoca che va scomparendo. Una cura della memoria minuta, quella che non entra nei libri di storia ma popola i cassetti delle nonne, le divise dimenticate, gli abiti dismessi, dettagli minuti, ma carichi di significato.

Un museo piccolo, un racconto immenso

Oggi il Museo del Bottone è un punto di riferimento internazionale per studiosi, collezionisti e curiosi. E il suo fondatore, Giorgio Gallavotti, è presenza costante nei convegni dei Piccoli Musei italiani, dove porta avanti con orgoglio il racconto di un oggetto all’apparenza semplice, ma capace di parlare un linguaggio universale. Perché il bottone, come il museo che lo celebra, non unisce solo stoffe ma generazioni, storie e mondi lontani. E nel tempo in cui tutto si smaglia e si consuma in fretta, c’è qualcosa di profondamente poetico nel dedicare la vita a tenere insieme, con ago e filo, la storia invisibile dell’umanità.

Margherita Cuccia

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati