Tutti a parlare di sostenibilità. Non c’è fiera, manifestazione o mercatino che non dichiari la propria attenzione per i problemi legati all’emergenza climatica. Mostre e concorsi, cartaceo e online, tutti sono divenuti da qualche tempo ricettori della nuova sensibilità ambientale. Un greenwashing (a cui si sono allineati persino i produttori di pellicce) così esibito solleva però qualche un dubbio. Greta Thunberg, che rappresenta una generazione (la prima) che i conti con l’emergenza climatica dovrà farli ora e sempre, a Davos, lo scorso 21 gennaio, ha rinnovato il suo allarme:

“Non è cambiato niente. E ci restano meno di 8 anni… Nessuno se lo sarebbe aspettato, c’è una maggiore consapevolezza e il cambiamento climatico è diventato un tema ‘caldo’… Ma da un altro punto di vista non è stato fatto nulla, le emissioni di Co2 non sono state ridotte”.

Di fronte alla pressione esercitata dall’opinione pubblica perché l’industria dell’abbigliamento riduca rifiuti ed emissioni di carbonio in ogni caso qualcosa ha cominciato a muoversi, anche se quanto fatto sino a ora è assai poco di fronte a quanto servirebbe per guidare il cambiamento. Il Fashion Pact, firmato nel 2019 a Biarritz parallelamente all’ultimo G7 da un sostanzioso gruppo di aziende di primo piano del fashion, ha un significato simbolico importante, ma non è vincolante nemmeno per chi lo ha firmato.

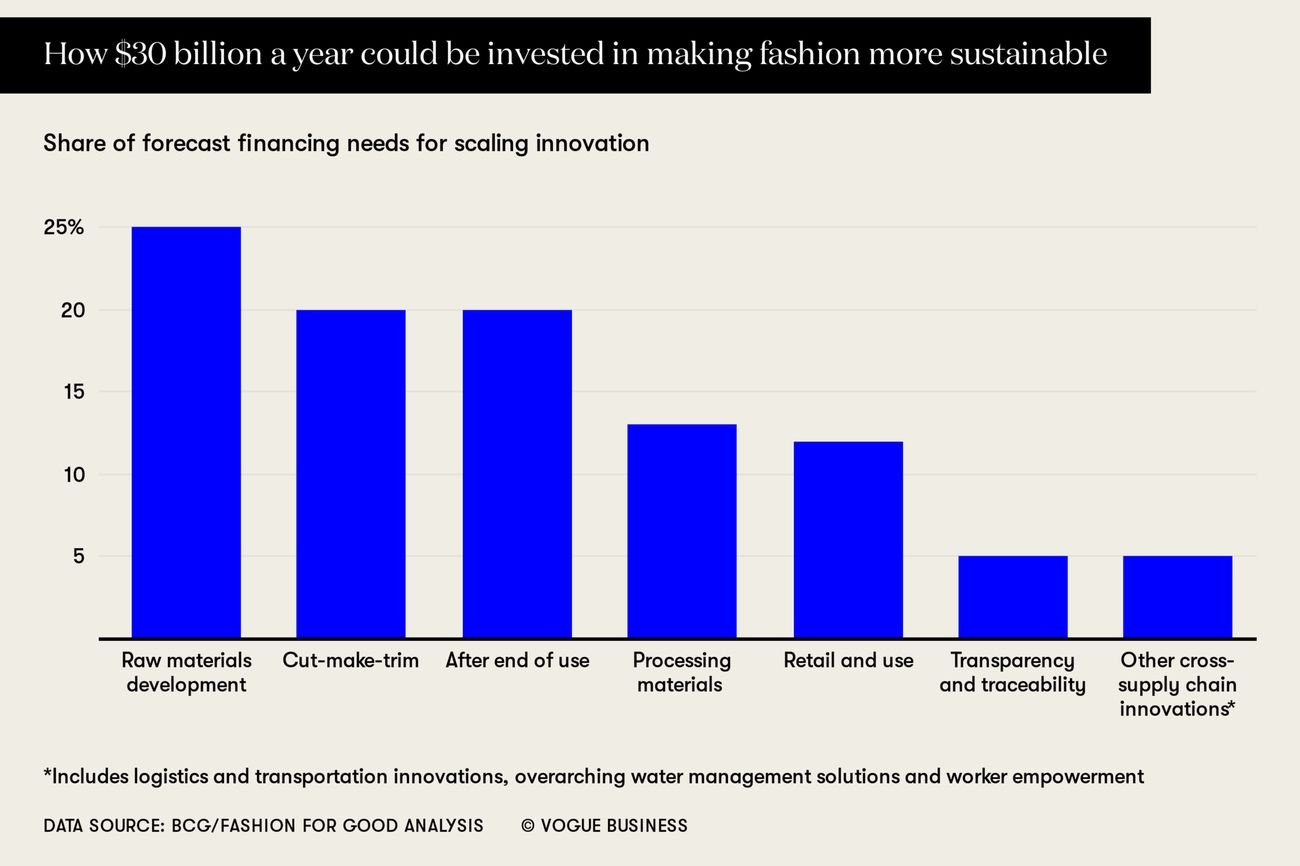

Il fatto è che l’industria della moda potrebbe aver bisogno di investire fino a 30 miliardi di euro all’anno in azioni mirate alla sostenibilità dei suoi prodotti: ad affermarlo è il nuovo rapporto elaborato da Fashion for Good e Boston Consulting Group. La stima di quello che negli ultimi tre anni è stato investito in questa direzione si ferma invece a 600 milioni: per lo più investiti in startup focalizzate sulla ricerca di nuovi tessuti.

IL RUOLO DELLA FINANZA

Il livello possibile di innovazione verso la sostenibilità è elevato, ma tutte le soluzioni per passare dalla fase di laboratorio alla commercializzazione su larga scala richiedono capitali. Il “motore della moda” non sta ‒ come colpevolmente si ostinano a voler credere la maggior parte degli operatori dei media – nella “creatività” di questo o quel designer: i designer fanno il loro lodevolissimo lavoro ma sono ‒ con ogni evidenza ‒ la punta di un iceberg dentro a cui sta una filiera estesa e globalizzata. Così estesa che, per essere governata, da almeno trent’anni fa appello in modo palese ai player della finanza. Lo scorso novembre, Prada ha firmato un prestito legato alla sostenibilità di 50 milioni di euro con Crédit Agricole. L’accordo prevede di poter abbassare i tassi di interesse annuali se la casa di lusso raggiunge gli obiettivi prefissati di sostenibilità. Il mese precedente, il più potente fondo d’investimento esistente, l’americano BlackRock, aveva annunciato una partnership con la Ellen MacArthur Foundation, che impiega 225 milioni di dollari l’anno per “sostenere persone creative e istituzioni impegnate a costruire un mondo più giusto, verde, e pacifico“.

Ma il rapporto tra case di moda e finanza non è un tappeto di rose. Come accade per le due maggiori conglomerate del lusso, Kering (Gucci, Bottega Veneta…) e LVMH (Vuitton, Dior…) per Hermès o Chanel o Prada, molte delle principali aziende della moda sono controllate da famiglie e dirigenti che professano di avere una visione a lungo termine. Lo stesso non vale per gli operatori della finanza, che possono offrire accesso a grandi masse di capitale ma operano sullo short term: molti in quel settore stanno ancora cercando di capire quali siano le opportunità e i tempi di ritorno degli investimenti.

Come 30 bilioni annui potrebbero essere investiti nel rendere più sostenibile la moda © Vogue Business

NESSUNA STRATEGIA?

Qualcosa in ogni caso si muove. Anche investimenti individuali che gioveranno al settore nel suo insieme. Il gigante svedese del fast fashion H&M sta finanziando lo sviluppo di tecnologie alternative che vanno dal riciclaggio dei tessuti alla tintura biologica. Si tratta di iniziative virtuose ma non inserite in un quadro coordinato: non c’è alcuna sicurezza che gli investimenti attuati coprano tutti i segmenti produttivi necessari per superare il problema. Un esempio: mentre la domanda di prodotti riutilizzati sta crescendo e le start-up che li consentono si stanno ridimensionando, la questione dei deadstock (invenduto e scarti di produzione globalmente equivalenti a un camion di spazzatura da smaltire ogni secondo) non è stata mai davvero affrontata. Esistono designer come Daniel Silverstein di ZWD, che hanno dato l’esempio. Pure Francesco Risso di Marni si è impegnato in questa direzione; lo hanno fatto nuove realtà come l’inglese Bethany Williams, l’americana Gabriela Hearst o la francese Marine Serre; altrettanto hanno fatto da Eileen Fisher con una capsule collection per il dep store americano Nordstrome. Stella McCartney ‒ da sempre all’avanguardia in tale direzione – ha intrapreso questa strada collaborando con start-up come Bolt Threads per creare seta artificiale e pelle a base di micelio. Adidas ha collaborato con l’azienda di Seattle Evrnu per testare le sue fibre riciclabili NuCycl. Persino John Galliano, nell’ultima sfilata couture per Maison Margiela, ha proposto tessuti upcycling con risultati assolutamente straordinari: come ci si può attendere solo da un maestro come lui ‒ quando decide di esserlo davvero. Ma si tratta sempre e comunque solo di un piccolo passo oltre il livello della progettazione.

Il tessile-abbigliamento avrebbe invece bisogno di intere infrastrutture per la raccolta, il riciclaggio e i sistemi di filatura di fibre riciclate, insomma dell’interesse delle istituzioni, perché investimenti del genere vanno oltre la capacità delle singole imprese. Del resto l’ascesa delle auto elettriche è stata resa possibile solo grazie alla predisposizione di stazioni di ricarica finanziate o incentivate dai governi.

‒ Aldo Premoli

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati