Intervista a Ron Gilad, nuovo direttore creativo di Danese

Un po’ designer e un po’ artista, in grado di trovare il punto di contatto tra lo studio di geometrie astratte e la creazione di oggetti reali, tangibili e utilizzabili, senza rinunciare a un tocco di humour, Ron Gilad è appena arrivato alla direzione creativa dello storico brand milanese. Lo abbiamo intervistato nel backstage della sua installazione “Fragments of life”, studiata per il Fuori Salone.

Un “giocatore serio”, insofferente a vincoli troppo stretti e geloso della propria libertà creativa, ma perfettamente in grado di muoversi in accordo con le esigenze dell’azienda che ha scelto di affidargli catalogo e progetti futuri. Si descrive così Ron Gilad (Tel Aviv, 1972), designer-artista tra le star incontestate della sua generazione, al primo appuntamento importante come neo-direttore creativo di Danese. Tra le sue priorità, la valorizzazione della storia del brand e del lavoro dei suoi due numi tutelari, Bruno Munari ed Enzo Mari, con i quali condivide un approccio insieme ludico e concettuale, e un intervento deciso sul catalogo, sottoposto a una rigida cura dimagrante. Lo abbiamo incontrato nel backstage dell’installazione Fragments of life, aperta al pubblico fino al 9 aprile.

Lei si definisce “un artista che lavora con le aziende”, Bruno Danese è stato tra i primi a scommettere sul rapporto con alcuni designer-artisti. Inoltre ha dichiarato di ammirare molto il lavoro di Bruno Munari. Danese è un approdo naturale?

Per me è un cerchio che si chiude. Munari e Mari sono tra i designer che mi hanno influenzato di più durante la mia formazione, inoltre ho sempre apprezzato la filosofia dell’azienda, la sua apertura, il modo che aveva Bruno Danese di lavorare con pochi artisti lasciando loro la possibilità di riflettere e progettare a tutto tondo. All’azienda ho chiesto due cose prima di accettare l’incarico: la garanzia di una libertà totale e di un sano distacco dal passato, indispensabile per avere una visione più chiara del futuro. La storia di Danese è importante e va valorizzata ma deve essere la base su cui costruire una nuova storia, senza celebrazioni o riletture in chiave vintage.

In una recente intervista ha dichiarato: “Sono come un bambino. I miei clienti mi chiedono di fare una cosa e io ne faccio un’altra“. Questa libertà come si sposa con le responsabilità di un direttore creativo?

Ho chiesto di poter fare di Danese il mio “playground”, è vero, però sono un giocatore serio, so come ci si comporta con un’azienda e quali sono i limiti. Mi piace forzarli un po’, ma so anche quando è il caso di fermarsi.

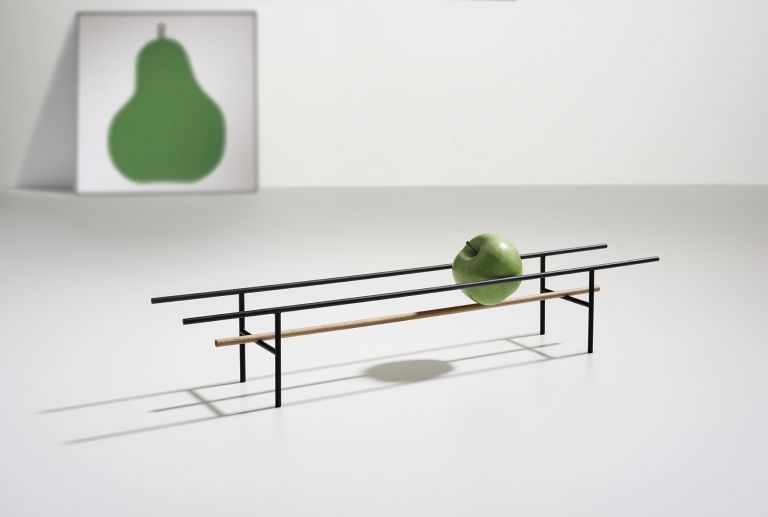

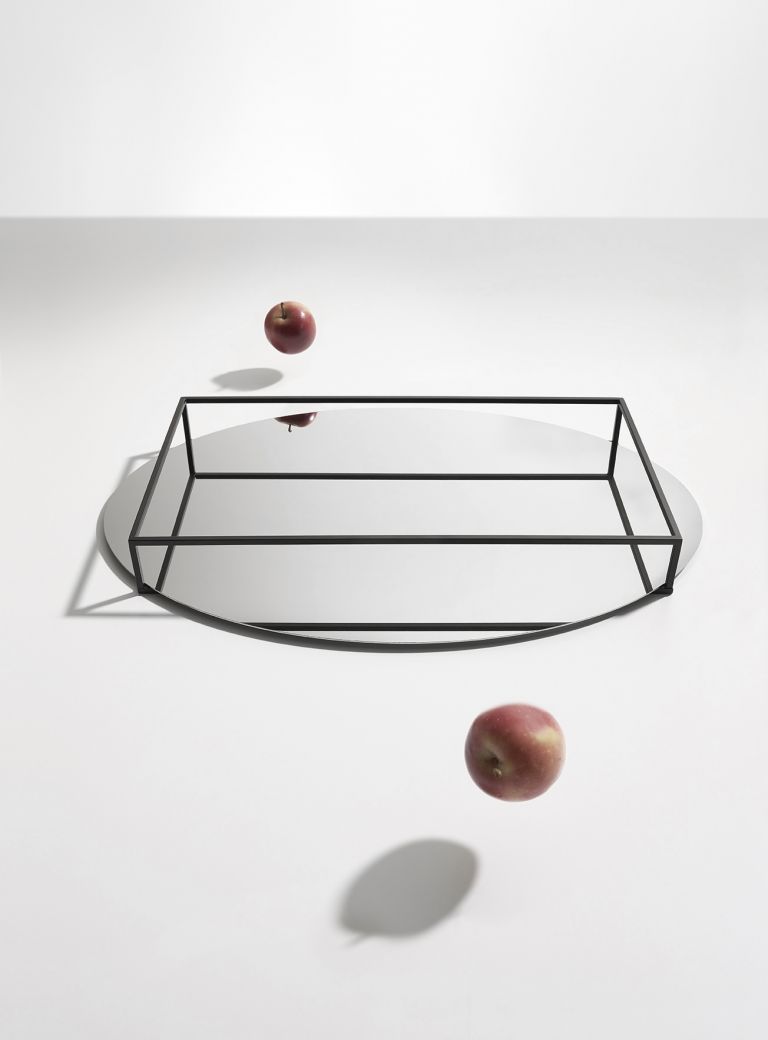

Ron Gilad, Surface+Border 2. Prod. Danese. Photo Miro Zagnoli

Che cosa cambierà – o è già cambiato – con il suo arrivo?

Prima di tutto ho portato il mio contributo, con una decina di prodotti nuovi. Poi ho eliminato l’80% del catalogo, senza toccare le icone ma anche senza lasciarmi influenzare dal successo commerciale dei singoli prodotti. Ho scelto, per esempio, di tenere in catalogo oggetti che non vengono più usati ma che si trovano in tutti i musei del mondo – come i tagliacarte di Enzo Mari – e altri quasi dimenticati – come la lampada Esagonale di Munari. In generale, penso che un catalogo non debba essere formato soltanto da bestseller, ma anche da pezzi che hanno un valore culturale o intellettuale. Infine ho modificato il logo storico, che contiene le iniziali di Bruno Danese, inserendo due punti che lo trasformano in una sorta di volto. C’è anche un catalogo tutto nuovo, senza fotografie.

Un catalogo privo di immagini fotografiche è piuttosto spiazzante, può spiegarci meglio di che cosa si tratta?

Ha il look di un’enciclopedia e contiene una serie di disegni tecnici molto semplici, corredati da una serie di informazioni esposte in maniera piuttosto asettica, con alcuni intermezzi umoristici. Ha un approccio completamente diverso rispetto ai cataloghi ai quali siamo abituati, con immagini patinate di interni che dovrebbero stimolare l’acquisto. Non so se piacerà ai rivenditori, ma chi ha bisogno di un’ennesima foto del posacenere Cubo di Munari?

Come è nata l’installazione Fragments of life?

Al centro, anche letteralmente, ci sono i miei nuovi prodotti, ai quali ho affiancato prototipi e studi preliminari che testimoniano alcune tappe della loro concezione e alcuni pezzi storici che rendono evidente la continuità con il passato di Danese. La maggior parte di questi nuovi prodotti sono il risultato di un percorso creativo cominciato diversi anni fa, per recuperare i prototipi ho attinto da archivi polverosi e scatoloni. La ricerca parte sempre dalla funzione, anche se questo può non essere evidente se si guarda il risultato finale. Si tratta di “frammenti”, come indica il titolo dell’installazione, di elementi che possono stare da soli e non ambiscono a proporre uno stile di vita. Ci sono anche degli elementi ludici, come una versione gigante del Cubo accompagnata da una sigaretta altrettanto fuori scala, in stile un po’ pop, o i due portacandela che si “rincorrono” su una superficie specchiata all’interno di una teca, sulle note del Lago dei cigni, senza mai incontrarsi, un po’ come accadeva ai protagonisti del Film Rosso di Kieslowski. È una storia molto triste [ride, N.d.R.].

Ron Gilad, Cubo smoke. Prod. Danese. Photo Miro Zagnoli

Dati il suo background e quello della presidente di Danese, Carlotta de Bevilacqua, ci saranno molti progetti legati all’illuminazione?

In realtà no. Carlotta ha portato in azienda una riflessione importantissima sull’illuminazione, ha fatto un enorme lavoro anche sul piano tecnico. Ho scelto di conservare soltanto poche lampade storiche in Danese e di spostare tutti i prodotti con un forte contenuto tecnologico all’interno del catalogo Artemide, che credo sia il posto più adatto per loro. Non escludo che accoglieremo altre lampade in futuro, io stesso ne ho disegnate tante in passato, ma di sicuro saranno oggetti molto semplici tecnicamente.

C’è un oggetto storico del catalogo Danese con il quale ha un particolare legame sentimentale?

Il Cubo di Munari, senza dubbio, anche per questo continuo a citarlo. Oltre ad apprezzarlo da sempre, lo possiedo e lo uso. Inoltre è un oggetto di dimensioni contenute, che si adatta al mio stile di vita un po’ nomade. Non colleziono design e amo l’idea che tutto ciò che possiedo, o quasi, possa entrare in una valigia. A Tel Aviv ho pochissimi mobili e dormo su un materasso posato sul pavimento, qui a Milano trascorro cinque o sei mesi l’anno in un appartamento in affitto che è sempre pieno zeppo di prototipi. Vivo in mezzo a oggetti di design, sì, ma per lo più non sono finiti.

Crede che sia arrivato il momento di aggiornare la nostra relazione, soprattutto sentimentale ma anche pragmatica, con gli oggetti? Dove si posiziona il complemento d’arredo in un mondo sempre più nomade?

Non ho una vera e propria risposta, né una ricetta pronta all’uso. Quando si affrontano questioni di questo tipo si finisce sempre per fare un discorso politico. Ci sono persone come me, sempre in viaggio per scelta o per il loro lavoro, ma ce ne sono altre che non hanno una casa per colpa della guerra e la loro situazione è ben più drammatica. Ci sono designer che cercano di rispondere alle esigenze di queste persone o che cercano di fare in modo che le loro creazioni siano facilmente trasportabili, io invece mi sono sempre concentrato maggiormente su questioni formali, per esempio il modo in cui due piani si intersecano. Non mi pongo realmente neanche il problema dell’ergonomia, gli oggetti che creo sono pieni di spigoli vivi. In compenso, una parte consistente della mia riflessione artistica si basa sulla difficoltà che ho a definire il concetto di casa.

Ron Gilad. Fragments of life. Installation view, Milano 2017. Photo Miro Zagnoli

Questa sensibilità è legata in qualche modo alla sua storia, alla sua israelianità e all’aver trascorso molto tempo lontano da casa?

Mi sta chiedendo se ha a che fare con il mio essere un ebreo errante? Forse, anche se non in maniera del tutto conscia. L’impossibilità di sentirsi davvero a casa è un’idea piuttosto radicata nella nostra cultura, così come il concetto di insoddisfazione, il tendere alla felicità senza mai raggiungerla, che fa parte della condizione ebraica.

Lei ha vissuto a lungo degli Stati Uniti, qual è la differenza tra il vecchio e il nuovo continente in fatto di design?

Innanzitutto, negli Stati Uniti ci sono energie creative e c’è un bacino di potenziali acquirenti ma manca una vera e propria industria del design. Per lavorare come designer bisogna essere imprenditore in proprio, editare i propri pezzi e cercare di metterli sul mercato. Io ci ho provato, ma dal punto di vista commerciale è stato un disastro. Dell’Italia apprezzo l’apertura mentale, la disponibilità a trovare soluzioni anche quando non sono evidenti. Lavorare da lontano con aziende italiane è tecnicamente fattibile ma non è soddisfacente, almeno per me, perché si perde l’aspetto relazionale che credo sia importantissimo per questo mestiere. Serve andare in fabbrica, parlare con gli ingegneri e confrontarsi con le persone che rendono possibile l’esistenza del prodotto.

– Giulia Marani

Milano // dal 4 al 9 aprile 2017

Fragments of life

Via Canova 34

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati