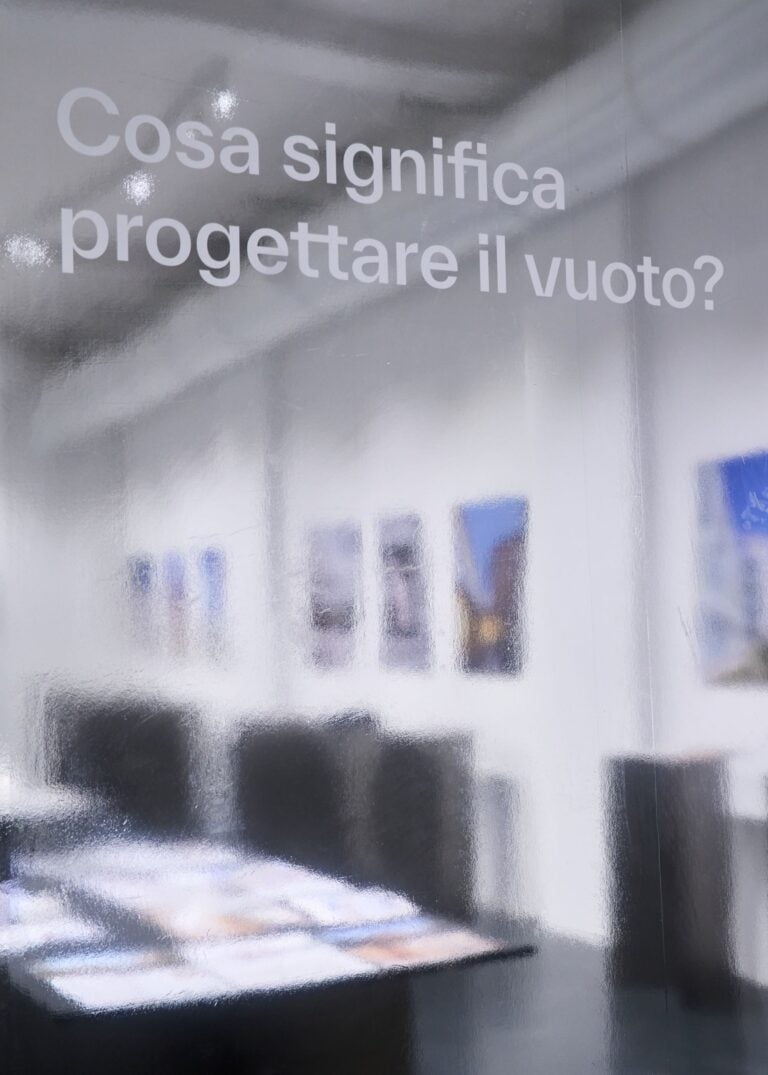

Cosa significa progettare il vuoto in architettura? Intervista allo studio MAB Arquitectura

Alla Milano Arch Week 2025 lo studio MAB Arquitectura celebra vent’anni di attività con la mostra “Positivo e Negativo” al Theatro Milano. Floriana Marotta, che guida lo studio con Massimo Basile, racconta il progetto espositivo e ragiona sull’architettura come pratica etica e sociale

Non è un caso che alla VII edizione della Milano Arch Week (promossa da Comune di Milano, Politecnico di Milano e Triennale Milano e in programma fino al 2 novembre 2025), lo studio MAB Arquitectura abbia scelto di raccontarsi con una mostra sui primi due decenni di attività. Tra il tema-guida affrontato quest’anno dalla kermesse, Inequalities and Architecture, e il lavoro dello studio fondato e guidato dagli architetti siciliani Floriana Marotta e Massimo Basile esiste infatti un’evidente coerenza concettuale. Lo dimostra, nell’intervista che segue, la stessa Marotta spiegando come, fin dalle prime e fondamentali esperienze professionali in terra catalana, lo studio abbia sempre cercato di adottare un approccio che privilegia l’ascolto e il rispetto dei luoghi, tenendo conto delle reali necessità delle comunità che li abiteranno. Nella mostra Positivo e Negativo (aperta fino al 2 novembre, al Theatro Milano di Via Vigevano) a questi due vocaboli antitetici corrispondono le “categorie” del costruito e del vuoto, concetto quest’ultimo fulcro della ricerca progettuale di MAB Arquitectura fin dagli esordi.

La mostra “Positivo e Negativo” di MAB Arquitectura alla Milano Arch Week

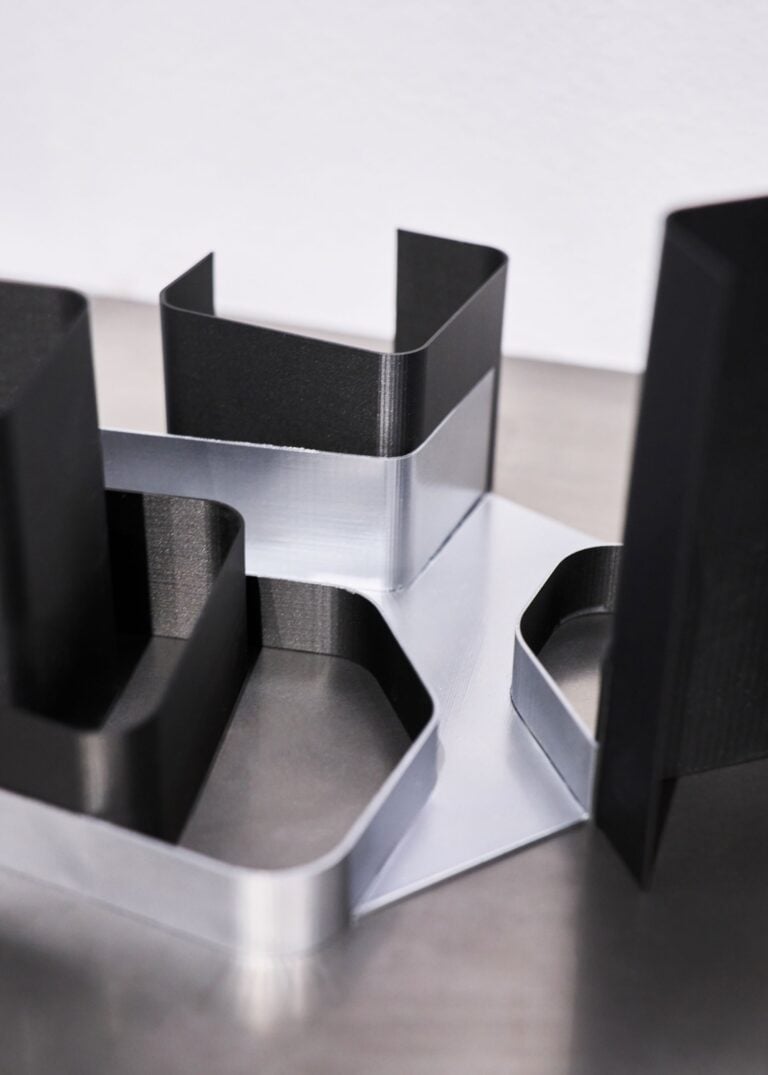

Dopo una prima sala con le illustrazioni della serie Architettura in dodici atti, appositamente realizzata dall’artista Federico Babina, il percorso di Positivo e Negativo si concentra proprio sul vuoto. Ma “non quello residuale” spiega Marotta, quanto piuttosto quello inteso come spazio “che deve sempre essere progettato, portatore di valori sociali, inclusività e opportunità di riscatto dalle disuguaglianze. Il vuoto democratico”. Spostare l’asse della riflessione architettonica dalla costruzione alla componente non costruita, per indagare come si possa progettare il vuoto e il suo ruolo in città attraversate da profondi divari, rappresenta quindi l’obiettivo dichiarato di Positivo e Negativo. Visivamente viene restituito mettendo i visitatori nella condizione di poter cogliere il “volume al vuoto” e, con esso, la sua funzione strategica. Racconta ancora Marotta che la scelta compiuta è stata infatti quella di “declinare alcuni progetti con dei modelli monocromi neri. In essi il vuoto si materializza ed emerge per negativo ed è definito da tutto ciò che lo circonda. In alcuni casi ci sono modelli trasparenti, in metacrilato, che costruiscono il volume del vuoto, disposti accanto ad altri che rappresentano il positivo e il negativo”.

La progettazione del “vuoto” come leva per la rigenerazione urbana

Accanto poi alla presentazione di opere essenziali per la storia di MAB Arquitectura – il progetto residenziale Abitare a Milano – via Gallarate, il centro associativo e residenze per lavoratori Patronage Laïque a Parigi, il Centro Parrocchiale e Casa Canonica di Reggiolo –, con plastici, disegni e pubblicazioni il percorso di Positivo e Negativo si sofferma anche su progetti non realizzati. Come quello con cui lo studio, insieme al team diretto da Kengo Kuma, ha partecipato al concorso per la Biblioteca Europea Beic di Milano: in quel caso è lo spazio centrale a diventare un grande vuoto verticale. Alla mostra, infine, si affianca il talk Progettare il vuoto – Il ruolo dello spazio delle relazioni nella città contemporanea (29 ottobre 2025, ore 18:30, stessa sede), in cui il valore dello spazio pubblico quale strumento di coesione sociale sarà esaminato da Ezio Micelli, professore ordinario presso l’Università IUAV di Venezia, Federico Babina, Giordana Ferri, Direttore Esecutivo della Fondazione Housing Sociale, e dalla stessa Marotta.

Intervista a Floriana Marotta, cofondatrice dello studio MAB Arquitectura

Partiamo dalla mostra. Qual è il senso dei due vocaboli del titolo?

Positivo e Negativo indaga il rapporto tra pieno e vuoto, che da vent’anni è al centro della nostra pratica: accomuna tutti i nostri progetti. Lo definirei un’attitudine che caratterizza il nostro lavoro; trasversalmente, lo si ritrova a qualsiasi scala e tipologia di progetto.

Cos’è per voi il vuoto?

Non è solo lo spazio non costruito o residuale. Il vuoto può essere un elemento del paesaggio, un flusso, un catalizzatore urbano, lo spazio intangibile delle relazioni. Collochiamo la persona al centro del progetto e il vuoto diventa il driver della progettazione, l’elemento di genesi del progetto, il generatore anche delle forme costruite.

Come siete arrivati al coinvolgimento di Federico Babina?

Siamo siciliani, ci siamo trasferiti a Barcellona poco prima della laurea: lì abbiamo iniziato a lavorare. Per circa due anni Babina, che nasce come architetto e vive ancora lì, ha collaborato con noi. Una volta arrivati a Milano, dieci anni fa, abbiamo continuato a seguire la sua evoluzione: oggi con grandissima maestria si dedica all’arte e all’illustrazione, settore in cui è un riconosciuto talento. È quindi sembrato naturale, nel celebrare questi vent’anni, affidare a lui una rilettura dall’esterno del nostro lavoro.

I progetti dello studio MAB Arquitectura e il ruolo della scuola catalana

Citavi Barcellona, che continua a rappresentare un modello europeo su vari aspetti. Pensando ai vostri progetti di rigenerazione urbana, cosa avete appreso dall’esperienza?

Dalla scuola catalana abbiamo sviluppato la nostra forte attenzione verso lo spazio pubblico, inteso come luogo centrale della progettazione architettonica. A Barcellona dobbiamo anche l’approccio etico all’architettura, al suo ruolo sociale: è qualcosa in cui crediamo e pensiamo che possa manifestarsi principalmente negli spazi di relazione, non per forza negli spazi pubblici.

Che intendi?

Possono essere anche spazi interni, un ingresso, una hall, una corte: un programma funzionale può essere declinato in vari modi. La relazione tra spazio vuoto e pieno che ne deriva può rendere l’architettura democratica, inclusiva, accogliente o, al contrario, la trasforma in esclusiva, rigettante, discriminatoria. Più in generale, quella della scuola catalana è un’influenza che non si è esaurita e continua a riflettersi nel nostro modo di progettare. È duplice: da una parte è squisitamente professionale. Ci siamo formati in studi locali che operano alla scala urbana, sui temi della rigenerazione e dello spazio pubblico, e abbiamo appreso la trasversalità del progetto: per noi non c’è distinzione o separazione tra architettura, paesaggio e progettazione urbana. Sono discipline compenetrate, si supportano.

E dall’altra?

C’è poi l’influenza propria della città, avendo vissuto lì per 13 anni. Giorno dopo giorno, da cittadini prima che da progettisti, abbiamo potuto constatare le ricadute della forte attenzione locale verso l’uomo: dalla progettazione e cura dello spazio pubblico alla distruzione capillare dei servizi. Già 10-15 anni fa, di fatto, la Città dei 15 minuti a Barcellona esisteva. Aver vissuto tutto questo in prima persona fa sì che lo proiettiamo nel nostro modo di progettare. In modo più o meno consapevole.

Oggi, quando affrontate un progetto di rigenerazione, cosa vi portate dietro di questa lezione?

La cura dello spazio pubblico come elemento di riscatto sociale, di identificazione da parte degli abitanti, di rappresentanza anche di una comunità. Crediamo che l’identificazione porti alla partecipazione attiva e al rispetto dei luoghi. È un concetto tipico della città consolidata, ma va esteso alle periferie, che quando sono anonime e alienanti possono attivare comportamenti negativi, di rifiuto.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

La questione abitativa a Milano

Con il passaggio a Milano, dieci anni fa, c’è stata una trasformazione nella vostra pratica?

Non direi, la scala dei progetti è rimasta quasi sempre la stessa, ovvero quella urbana; con gli anni abbiamo avuto l’opportunità di sviluppare altre tipologie. Nel 2005 ci siamo aggiudicati il concorso di social housing Abitare a Milano – via Gallarate e così è nato il nostro studio. Quello è stato un progetto pioniere in Italia e ha introdotto un certo modo di intendere la rigenerazione urbana e una nuova visione dell’abitare, soprattutto popolare. Oggi tutti gli interventi seguono quel modello, con le residenze ERP integrate con il parco e i servizi.

Restiamo sul tema dell’abitare a Milano: di recente, intervistandoli, gli architetti Barreca e La Varra auspicavano un “sussulto” da parte dell’amministrazione per rispondere alle urgenze che la città sta esprimendo.

La residenza è quello di cui Milano ha bisogno, soprattutto in social housing. Aggiungo un dato alla loro riflessione: il concorso che citavo, del 2005, è stato l’ultimo del Comune di Milano sul fronte ERP (Edilizia Residenziale Pubblica, n.d.r.). Sarebbe quindi auspicabile una ripresa degli interventi del Comune, sia con opere ERP di nuova costruzione (per esempio per riqualificare aree dismesse), sia per sistemare l’enorme patrimonio esistente ERP. Noi stiamo lavorando per capire come poter intervenire in questi edifici con sistemi anche di prefabbricazione e tecnologie off-site, così da essere rapidi ed economici. Ma non si tratta solo di agire sul fronte prestazionale.

Ovvero?

Giustamente le persone devono vivere in case adeguate e sostenibili. Ma non basta. Nei quartieri popolari dobbiamo lavorare su un sistema di capillare di spazi pubblici e servizi, su tutto ciò che continua a mancare.

Al netto dei tanti lavori in corso, come immagini il futuro dello studio?

Ci piacerebbe aprirci a concorsi di edifici pubblici di grande scala, per portare il nostro approccio sullo spazio pubblico alla dimensione urbana; penso a biblioteche, musei, auditorium, una categoria di edifici che dovrebbe integrarsi alla città e non rimanere dei monumenti nel vuoto. E poi in Italia c’è il grande tema delle coste e della riqualificazione del fronte marittimo. Di recente abbiamo partecipato al concorso per il waterfront di Palermo. In fondo, anche qui, torniamo a Barcellona che resta un riferimento anche nel disegno dello spazio pubblico sulla costa e delle sue infrastrutture.

Valentina Silvestrini

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati