La Biennale Architettura 2025 ci dice qualcosa sul cambiamento climatico?

Esaminando i padiglioni nazionali e la mostra centrale della Biennale Architettura 2025, usando il climate change come parametro, si trovano soluzioni efficaci? Un itinerario a caccia di rispose tra Arsenale, Giardini e nella città di Venezia

Aperta fino al 23 novembre prossimo, la 19. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia diretta da Carlo Ratti, dal titolo Intelligens. Natural. Artificial. Collective, si distingue per la scelta di tematiche che intercettano alcune delle sfide più urgenti del nostro tempo. Il tema centrale dell’intelligenza – intesa nelle sue forme naturali, artificiali e collettive –, incontra quello trasversale del cambiamento climatico, che obbliga a riflettere sul futuro del pianeta. I principali laboratori di monitoraggio a livello globale concordano sul fatto che l’anidride carbonica nell’atmosfera ha superato la soglia delle 430 ppm (parti per milione). L’emergenza climatica impone la collaborazione di tutte le nazioni poiché gli effetti si manifestano su scala globale. Con l’Accordo di Parigi, l’Agenda ONU 2030, il Patto sul futuro, i Governi di tutto il mondo hanno indicato la direzione da perseguire verso uno sviluppo sostenibile volto alla salvaguardia terrestre. Il premio Nobel Giorgio Parisi è intervenuto al recente convegno organizzato dalla Fondazione Sapienza dal titolo Sfide del XXI secolo: il clima, dichiarando che la comunità scientifica deve dare una visione integrata della situazione e fare uno sforzo in più per recuperare il rapporto di fiducia con la società. Tra i numerosi padiglioni nazionali che hanno evidenziato il climate change, si distinguono alcune strategie interessanti, sviluppate in base al livello di sensibilità e all’impatto sui rispettivi territori.

Il Leone d’Oro al Bahrein e lo stress test collettivo della Germania

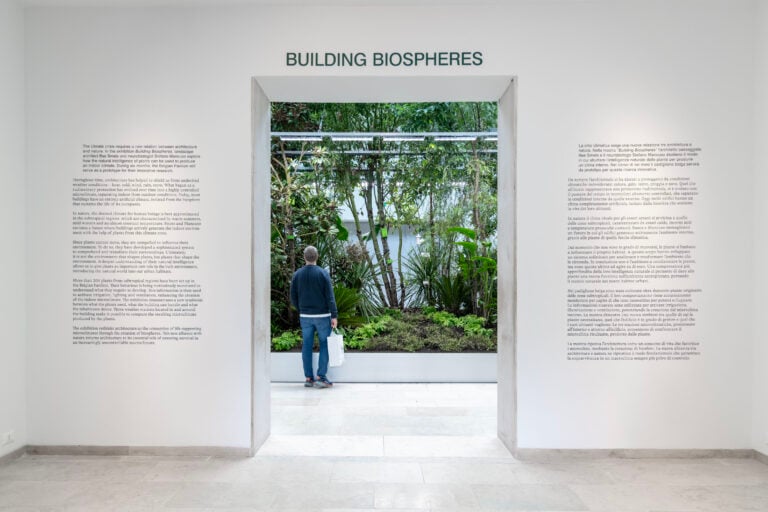

Il riscaldamento globale viene affrontato dalla Germania con la mostra Stresstest, divisa in due sezioni. Nelle stanze Stress, il visitatore sperimenta direttamente il caldo estremo dei futuri ambienti urbani; nelle stanze De-Stress, visualizza gli spazi e le città, resi più vivibili tramite soluzioni innovative sostenibili. Premiato con il Leone d’Oro per la miglior partecipazione nazionale, il Regno del Bahrein con Heatwave affronta il grande tema delle isole e degli arcipelaghi di calore nelle aree urbane dovuti all’aumento delle temperature globali. La mostra rielabora le tecniche di raffrescamento passivo come le torri del vento e i dispositivi di ombreggiamento, integrandoli con tecnologie avanzate. Il Belgio, con Building Biospheres, indaga quindi su come utilizzare l’intelligenza naturale delle piante per creare un microclima interno agli edifici. Le piante raffrescano l’ambiente, regolano l’umidità, producono ossigeno e assorbono anidride carbonica.

1 / 11

1 / 11

2 / 11

2 / 11

3 / 11

3 / 11

4 / 11

4 / 11

5 / 11

5 / 11

6 / 11

6 / 11

7 / 11

7 / 11

8 / 11

8 / 11

9 / 11

9 / 11

10 / 11

10 / 11

11 / 11

11 / 11

Come decarbonizzare l’edilizia? Esempio dalla Biennale Architettura 2025

In ambito di decarbonizzazione, la Repubblica dell’Azerbaigian, con Equilibrium, propone la “Città Bianca” di Baku per trasformare la “Città Nera”, per oltre un secolo dedicata alla raffinazione, stoccaggio e trasporto del petrolio in tutto il mondo. Il progetto di rigenerazione dell’intera area industriale ha creato un ecosistema vivibile ed è significativo che, nel novembre 2024, Baku è stata scelta per ospitare la COP29 sui cambiamenti climatici. Materiali, Energie, Lavoro, Rifiuti e Emissioni sono i cinque assi di Internalities, il padiglione con cui la Spagna racconta il percorso per la decarbonizzazione del settore edilizio, mostrando processi di produzione basati su ecosistemi locali che mirano a ridurre la dipendenza dal trasporto intercontinentale delle risorse e dalle fonti fossili. L’Estonia, nell’ambito della transizione europea verso la neutralità climatica entro il 2050, presenta Let Me Warm You, un progetto per capire il valore delle pratiche di isolamento termico. Il Messico promuove la Chinampa, blocchi rettangolari di materia organica posizionati in laghi poco profondi che catturano il carbonio, puliscono l’acqua e producono nutrimento e ossigeno. Un esempio di resilienza in cui i cicli di vita della natura si integrano con l’ambiente costruito. Con Picoplanktonics, il Canada espone pratiche di design orientate all’ecologia. La mostra è incentrata su una serie di strutture stampate da un robot contenenti una specie di picoplancton che gradualmente rafforza il materiale assorbendo e immagazzinando l’anidride carbonica atmosferica.

Economia circolare ed emergenza idrica

Il tema della circolarità rappresenta uno dei pilastri portanti della Biennale. Carlo Ratti, in collaborazione con Arup e con il contributo della Ellen MacArthur Foundation, ha presentato il Manifesto dell’economia circolare, articolato in sette principi fondamentali. Dal canto suo la Danimarca, con Build of Site, esamina pratiche alternative di riutilizzo dei materiali da costruzione e gli elementi della mostra provengono dal restauro in corso, mentre la Thailandia, con Spacecrafted, si concentra sulla sostenibilità attraverso l’innovazione dei materiali, la collaborazione della comunità e soluzioni architettoniche radicate nei contesti locali. Il tema dell’acqua è poi esplorato dall’Uruguay, paese il cui territorio marittimo supera quello terrestre, con il padiglione Land of Water. Le sfide legate all’acqua si possono vincere grazie ad una attenta pianificazione territoriale e urbana e a progetti che ne incoraggiano la conservazione e l’uso efficiente, garantendo un approvvigionamento affidabile per il consumo umano, l’agricoltura, l’industria e la produzione di energia. Nel Padiglione Italia, il progetto TERRÆAQUÆ. L’Italia e l’intelligenza del mare indaga il tema del rapporto tra acqua e terra, due elementi fondanti della vita sul pianeta, da mantenere in costante equilibrio con la presenza umana. I mari sono le principali vittime del cambiamento climatico.

Dal consumo di suolo a una maggiore consapevolezza del ruolo della natura

Una riconnessione con la Terra emerge dal padiglione della Turchia, con la mostra Grounded, che affronta l’uso del suolo e riflette anche sull’impatto delle attività umane come l’edilizia; per incoraggiare modi di vivere più armoniosi, punta a unire le tecniche tradizionali con innovazioni contemporanee. Il Padiglione delle Filippine, con Soil-beings reimmagina l’architettura attraverso i princìpi di suolo-corpo e suolo-tempo, esplorandone il potenziale per nuove soluzioni architettoniche. Il Montenegro, con Terram intelligere: Interstitium offre una prospettiva sul rapporto tra esseri umani, natura e sistemi intelligenti e spinge a ripensare il ruolo della natura non solo come risorsa, ma sistema complesso e interconnesso.

L’impatto della produzione sul cibo su clima e territorio

Infine, il problema della sicurezza alimentare è affrontato dagli Emirati Arabi Uniti con Pressure Cooker, che indaga la relazione tra architettura e metodi e sistemi locali di produzione alimentare. Il progetto, ripensando una serie di modelli di serre, ipotizza un possibile futuro in cui queste forme possono essere integrate negli ambienti costruiti. In Emerging Assemblages: Navigating Shifting Ecologies la Repubblica del Kosovo denuncia l’interruzione di relazioni ecologiche provocate dalle trasformazioni climatiche, evidenziando la fragilità di un paesaggio in mutamento non più in equilibrio.

Sulla grande questione della disuguaglianza climatica, con (Fr)Agile Systems il Pakistan invita a ripensare al concetto di resilienza come processo di adattamento. Il salgemma, un minerale consolidato nel patrimonio geologico e culturale del Paese, che si degrada fuori dal suo ambiente, diviene una potente metafora dell’urgenza di un’architettura radicata nel patrimonio culturale e in dialogo con il contesto ecologico.

Annabella Bucci

Scopri di più

Libri cosngiliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati