Accettura: dove gli alberi si sposano. Il rito che in Basilicata unisce sacro e profano

Una festa millenaria nel Materano che mescola tradizioni vernacolari, storia, devozione e comunità. A raccontarla è don Giuseppe Filardi, da anni responsabile dell’organizzazione del Maggio di Accettura

In Basilicata c’è un paese che ogni anno richiama migliaia di persone per un rito tra i più suggestivi d’Italia. Siamo ad Accettura, un comune lucano in cui, durante la settimana di Pentecoste, si celebra quello che molti chiamano il Matrimonio degli alberi: un cerro e un agrifoglio – il primo trainato da buoi, il secondo portato in spalla dai giovani accetturesi – si incontrano e vengono innestati nella piazza principale, tra musica, canti e banchetti. Una festa di popolo, di fede e di legame con la natura. A raccontarne le origini è don Giuseppe Filardi, accetturese e parroco del paese, che da anni ne custodisce l’organizzazione.

Alle origini della festa dell’Accettura in Basilicata

Sono tradizioni antichissime, insieme ad alcuni eventi cardine della storia moderna, a dare forma a questo rito. All’origine del Maggio di Accettura – come sarebbe più corretto definirlo – vi è infatti una serie di riti che vedono nell’albero un simbolo di rigenerazioneda venerare e ritualizzare: dai culti arborei assiri e babilonesi al Rito del vitello dei Longobardi – importato nelle località lucane quando vi si insediarono nel Settecento – fino al gioco medievale dell’Albero della Cuccagna. L’albero è sempre stato, in tutti questi contesti, simbolo della forza vitale della natura, che l’uomo ha scelto di celebrare per sentirsi parte del suo ciclo di rigenerazione.

L’importanza della riforma protestante per la festa dell’Accettura

La svolta arriva, per Accettura, tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento. Con la riforma protestante e la diffusione della venerazione dei santi e, quindi, di reliquiari nei paesi della diocesi, nel 1725 si afferma nel paese lucano il culto di San Giuliano Martire.

Sul finire del secolo il paese aderisce alla causa rivoluzionaria giacobina, innalzando in piazza l’Albero della Libertà. Nel 1797, racconta Filardi, la processione con la reliquia di San Giuliano – organizzata per celebrare l’ottenimento dell’autentica della stessa – incontra quell’albero, sancendo l’unione tra rito popolare e devozione al santo.

La festa divenne in tal modo un simbolo di rinascita, capace di raccontare insieme l’energia vitale della natura, che in primavera giunge al suo culmine, e la capacità della comunità di rigenerarsi nella fede verso il proprio santo patrono.

Il percorso del “Maggio”: dalla foresta alla piazza nel paese lucano

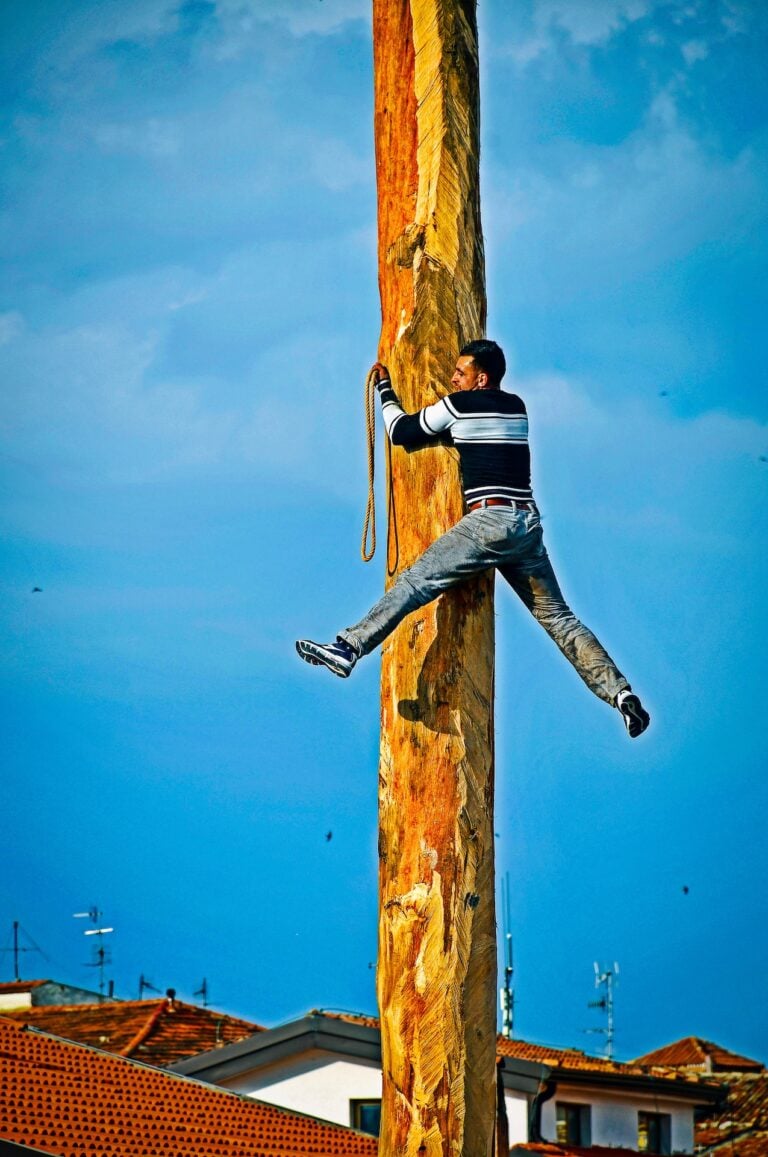

Il rito non è solo festa e simbolo, ma è anche fatica e organizzazione. Tutto inizia il sabato prima di Pentecoste, con la scelta dell’albero nel bosco di Montepiano, nei pressi del comune lucano: il Maggio, un cerro imponente, viene selezionato e abbattuto con cura, per poi essere trainato dai buoi lungo ripidi sentieri fino alle porte del paese. Il giorno seguente, invece, sono i giovani a scegliere e a trasportare la Cima – un agrifoglio più snello che avrà il compito di completare l’unione – dalla Foresta di Gallipoli fino alla piazza di Accettura.

Questi sono già momenti di festa: cori, canti popolari, balli e cibi offerti dai partecipanti (anche, e soprattutto, ai forestieri) in soste conviviali accompagnano il trasporto degli alberi, coinvolgendo intere famiglie.

Una volta arrivati in paese, gli alberi attendono fino al martedì dopo Pentecoste. È questo, ci spiega don Filardi, il momento culminante della festa: il Maggio e la Cima si incontrano nella piazza principale, vengono innestati e bloccati a 75 gradi dai paesani. La processione con la reliquia di San Giuliano accompagna il rito, e solo alla presenza del santo l’albero viene innalzato fino a toccare i 90 gradi, in un passaggio solenne che coinvolge migliaia di partecipanti.

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Il rito dell’Accettura tra sacro, profano e comunità. La parola a don Filardi

Il “Maggio” di Accettura è un rito molto suggestivo, con una fortissima componente pagana e ancestrale. Come convivono questi aspetti con la dimensione sacra della festa?

In realtà siamo noi, oggi, a fare distinzioni tra pagano e cristiano. Il popolo antico viveva l’esperienza come un tutt’uno. Nel Maggio convivono diversi strati di storia: i culti arborei dei popoli antichi, l’albero visto come creatura e non più come divinità nella Bibbia, poi i Longobardi, che ad Accettura hanno lasciato tracce profonde, e la rivoluzione giacobina. Infine, l’arrivo della reliquia di San Giuliano nel 1797 ha sancito l’unione tra devozione e rito popolare. Da quel momento la festa è diventata il cuore dell’anno accetturese.

“Matrimonio degli alberi”: lo chiamate così anche voi ad Accettura?

No, purtroppo è un termine privo di fondamento storico. L’espressione fu introdotta negli Anni Sessanta, quando alcuni docenti universitari vennero a osservare la festa. Certo, a vederla sembra davvero un matrimonio: non solo tra i due alberi, ma anche tra il cielo e la terra, tra la comunità e la natura. La definizione è rimasta ed è diventata utile anche all’estero, perché incuriosisce. Non a caso università come quelle di Santa Fè, Manchester, Milano e Bologna hanno studiato la festa negli ultimi vent’anni, riconoscendone la particolarità, soprattutto per l’intreccio con i suoni, le musiche e i canti popolari. Nell’Archivio multimediale di Accettura abbiamo materiali in italiano, inglese e persino in cinese: segno che il rito ha ormai una risonanza internazionale.

Quante persone coinvolge oggi il Maggio di Accettura?

In paese siamo 1.500, ma durante la festa superiamo le 10mila persone. Una mobilitazione enorme, che coinvolge tutti. La cosa più bella è proprio la collaborazione tra le generazioni: i giovani, ad esempio, hanno un ruolo fondamentale nel trasporto della Cima, ma in generale l’intera comunità è protagonista, animali compresi.

Chi organizza una macchina così complessa?

La parrocchia si fa carico delle spese, dalla banda all’illuminazione. Ogni tre anni coinvolgo diversi accetturesi disponibili a contribuire. Poi ci sono i momenti conviviali, come il baccalà cucinato e offerto gratuitamente, che è ormai un tratto tradizionale della festa.

C’è un motivo per cui il rito si svolge durante il periodo di Pentecoste?

Non lo sappiamo con certezza. Ma è il tempo della fioritura, e l’albero diventa simbolo di vita nuova. Non è un caso che proprio allora si rinnovi il rito.

Il “Maggio” è sempre stato un rito di comunità. Oggi, con così tanti turisti, non teme che perda autenticità?

Il rischio c’è. Non tutti i visitatori sanno come muoversi e a volte si creano situazioni problematiche. Ma la comunità resta l’anima della festa: i giovani che portano la Cima, i massai coi buoi, le famiglie che cucinano e accolgono. È questo che mantiene viva la tradizione, anche di fronte a diecimila persone arrivate da fuori.

Allo stesso tempo è bello che la festa accresca il proprio riconoscimento: a settembre, per esempio, un innesto del Maggio sarà esposto alla mostra Basilicata Sacra a Roma, insieme a documenti e video. È un modo per far conoscere il nostro rito senza snaturarlo, portando un pezzo di Accettura fuori dai confini del paese.

Il Maggio di Accettura è oggi molto più di una festa: è un rito collettivo e socializzante, radicato nell’animo di ogni accetturese e condiviso con i paesi che praticano tradizioni simili. Celebrando la vita, la rigenerazione e l’abbondanza, la festa è ormai parte integrante del patrimonio umano, culturale e ambientale di questo territorio.

Matilde Sozio

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati