Una guida sentimentale di Napoli. Intervista all’architetto Davide Vargas

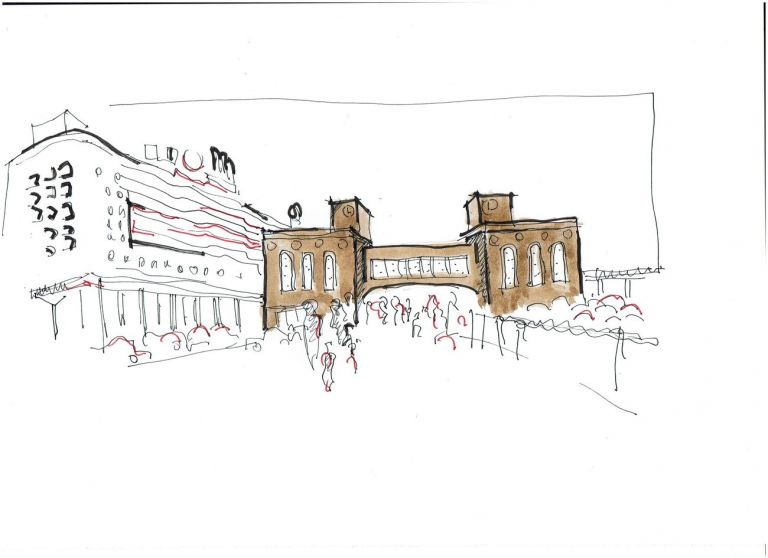

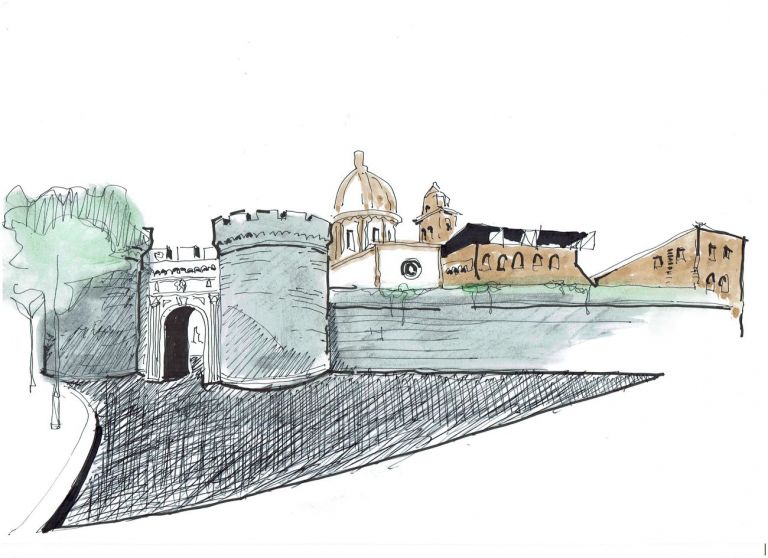

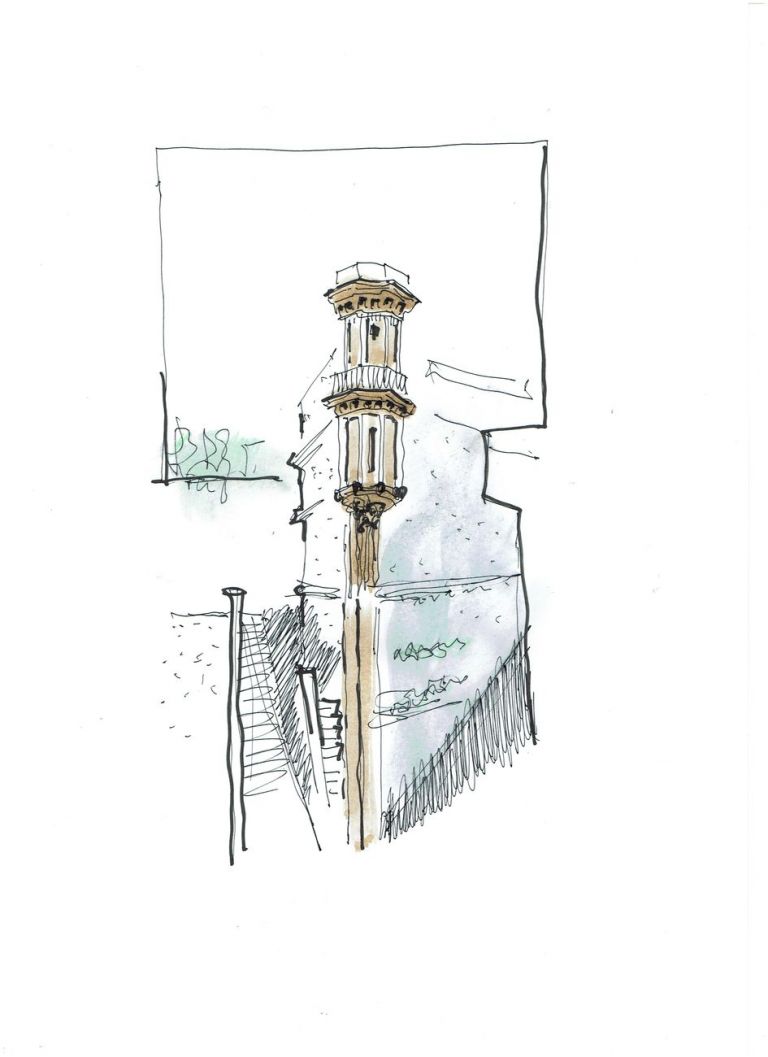

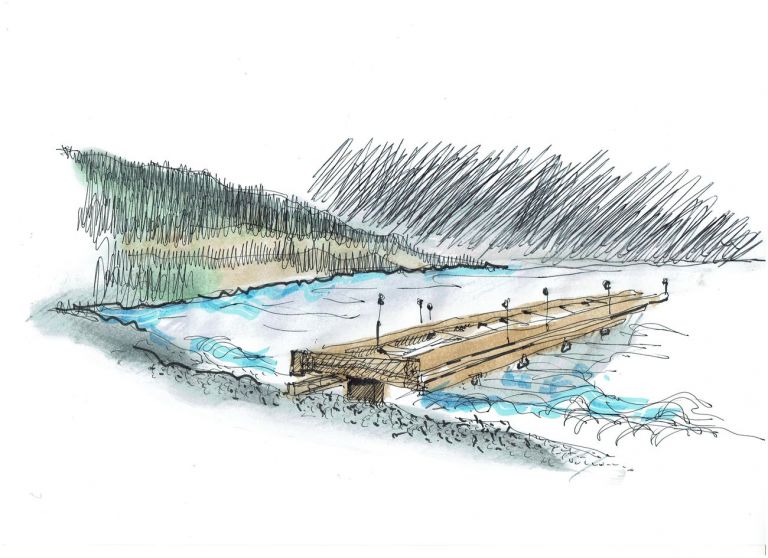

Parola all’architetto Davide Vargas, autore di un tour disegnato alla scoperta di Napoli. In fondo trovate i primi 25 acquerelli, e i restanti nelle prossime settimana. Da collezionare!

Architetto, sì, ma anche disegnatore talentuoso e scrittore. Lui è Davide Vargas (1956) e qui racconta la sua guida sentimentale dedicata a Napoli e i cento racconti pubblicati sulle pagine di Repubblica.

Davide, tu sei anzitutto un architetto. E gli architetti spesso disegnano. Penso alla caricatura che Maurizio Crozza fa di Massimiliano Fuksas, o agli schizzi affascinanti di Álvaro Siza. Come si intreccia a tuo avviso la professione con la matita?

Il disegno è uno strumento di conoscenza rivolta principalmente a sé stessi. Serve a definire le prime forme dell’idea progettuale: sono gli schizzi più autentici, pieni di correzioni e annotazioni. Ma anche i disegni fatti in seguito, a lavoro in corso o anche finito, hanno un valore: ti fanno capire dove magari hai sbagliato o una certa intuizione, e infine le ragioni del processo. Vanno a collocarsi in una specie di personalissimo abaco, ben sapendo che da lì non attingerai mai più le forme, ma solo l’esperienza. Che è la cosa conta di più.

Tu sei un narratore, anche. Hai pubblicato una trilogia con l’editore Tullio Pironti, ma qui parliamo della tua rubrica sulle pagine napoletane di Repubblica. Ci racconti il progetto, arrivato ora alla 100esima puntata?

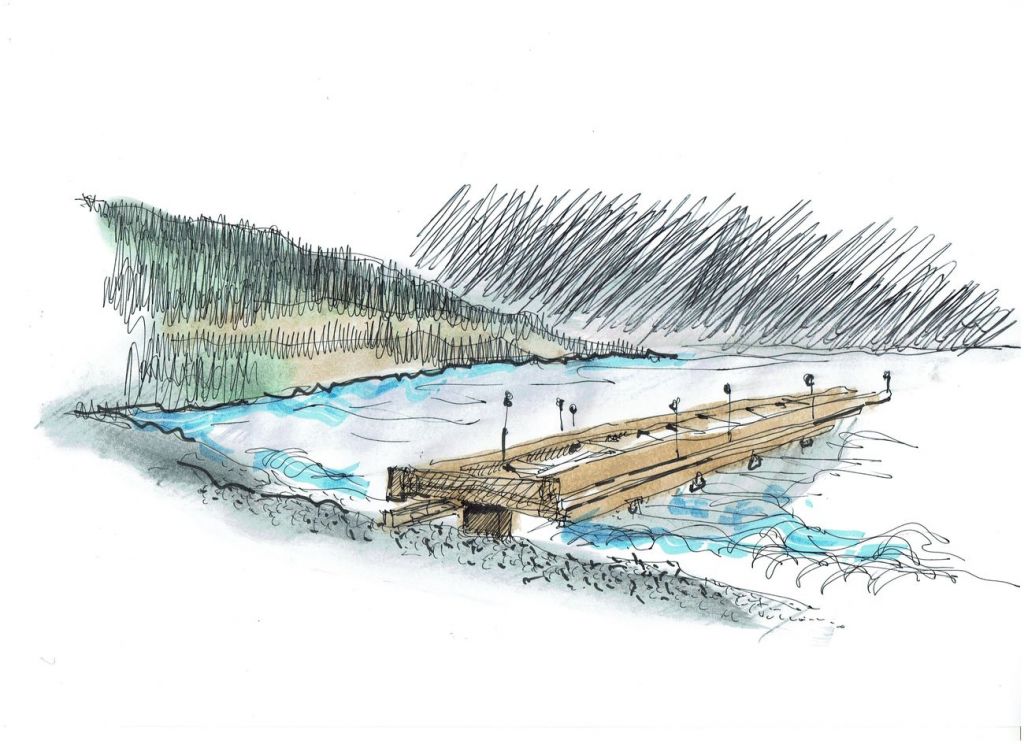

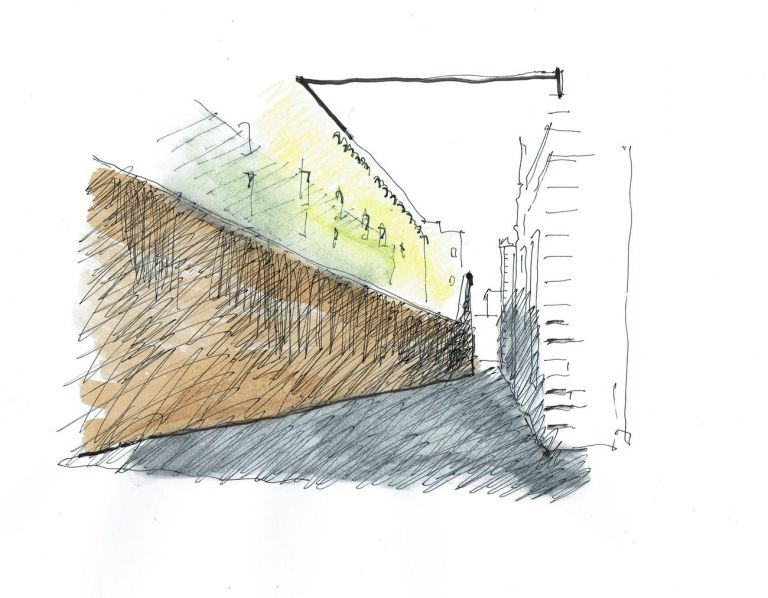

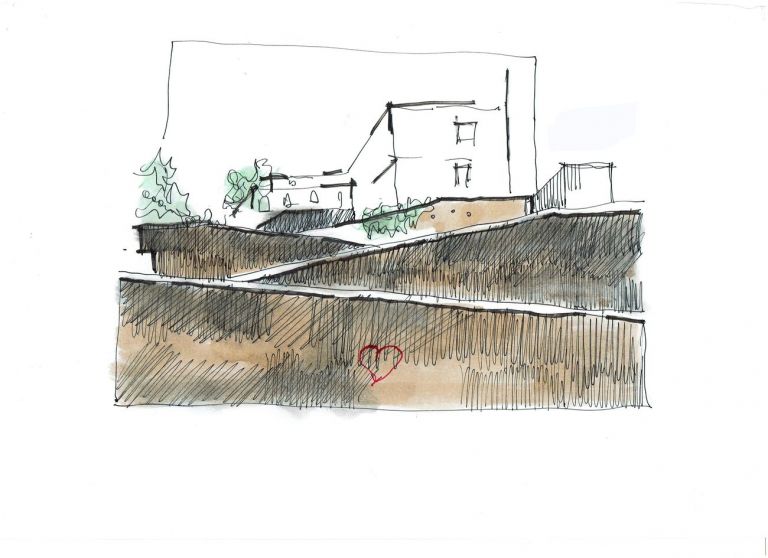

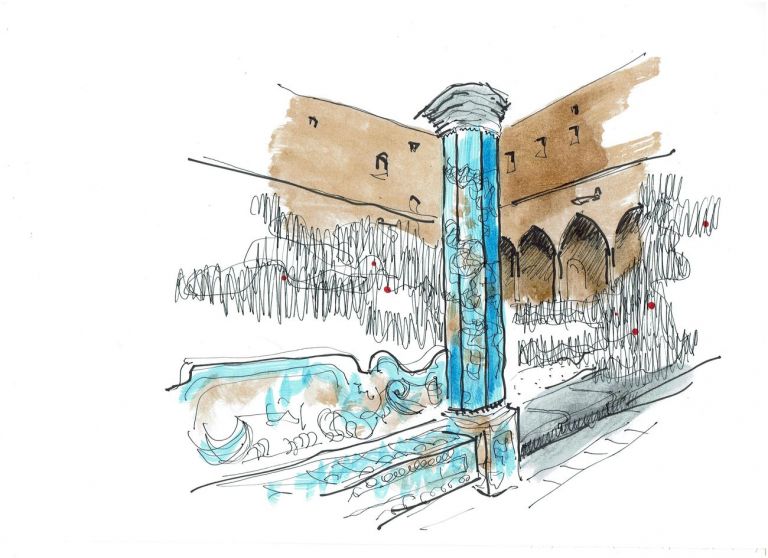

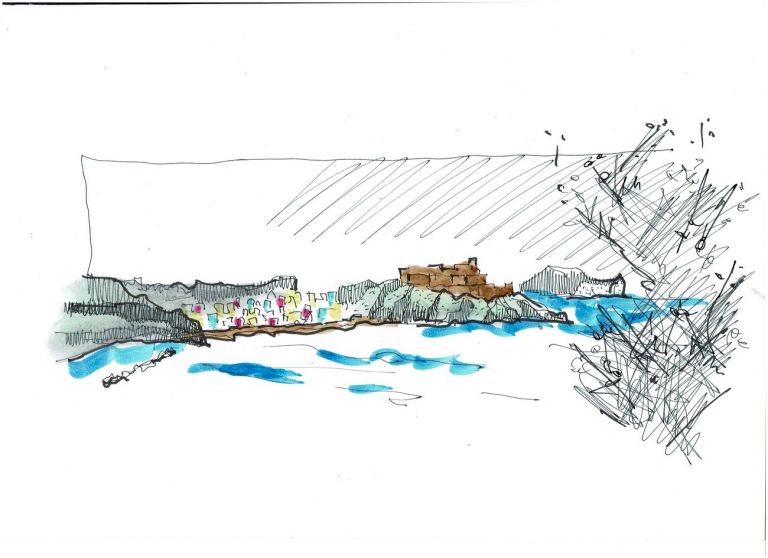

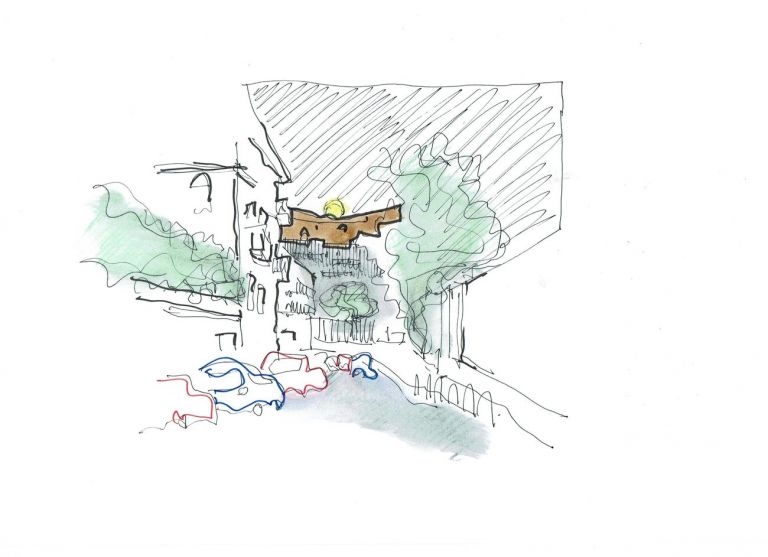

Sono tre libri che narrano dei luoghi che io definito “parlanti”. L’altra città [guida sentimentale di Napoli] del 2017 raccoglie una serie di itinerari in città, neanche tra i più noti ma che negli anni si sono insediati nella personalissima mitologia che ognuno costruisce dentro di sé. Dopo che la Repubblica aveva recensito il libro, ho cominciato una collaborazione con il giornale scrivendo ogni settimana un nuovo “racconto” su Napoli (per me sono racconti e non articoli) con relativo disegno. E coì, settimana dopo settimana, siamo arrivati a 100. È stata un’esperienza esaltante, la città si è mostrata inesauribile e generosa, ma ha chiesto in cambio attenzione, studio, approfondimento. Per mostrare i suoi lati più veri ha preteso che mettessi da parte ogni stereotipo, ogni indulgenza e ogni folclore. E poi disegnare i luoghi visitati è stata operazione di conoscenza doppia: in strada traccio un primo schizzo veloce o anche più di uno, poi in studio mi aiuto con le fotografie e faccio il disegno definitivo colorandolo con il caffè spalmato e un po’ di pastelli ad acqua. È una specie di “evocazione” dell’esperienza di strada ed è un modo per entrare nelle fibre della realtà che sono stato capace di cogliere.

Davide Vargas, Quartieri Spagnoli

Siamo così a tre forme diverse di narrazione: l’architettura, il disegno e la scrittura. Qual è la formula alchemica che ti permette di coniugarle?

È una domanda che mi hanno già fatto, ma io non so rispondere. Credo che non ci sia formula alchemica. A me sembra di fare sempre la stessa cosa, sia che progetti, sia che scriva, sia che disegni.

Il tuo andare a zonzo per Napoli ricorda naturalmente esempi celeberrimi, dalle derive situazioniste all’indietro verso la Parigi di Baudelaire e ai resoconti dei Grand Tour, ma anche avanti, alle narrazioni (corredate di immagini e con tante descrizioni architettoniche e urbanistiche) di Sebald. Quali sono i tuoi riferimenti?

Ci sono scrittori di viaggi che leggo con grande ammirazione, Paolo Rumiz, Claudio Magris, Kapuscinski, Bill Bryson, William Least Heat-Moon. Tutti viaggiano e fanno parlare le persone che incontrano, ma io preferisco stabilire un rapporto quasi esclusivo con i luoghi, la gente che vi entra ne assume in qualche modo la stessa sostanza. E i miei viaggi sono traiettorie brevi. O ancora scrittori che disegnano come Buzzati. O architetti che raccontano le città come De Carlo. Ma se devo fare dei ringraziamenti allora comincio dall’architettura che ha educato l’occhio a guardare nel retro della realtà, a misurare, scoprire relazioni, valutare, toccare, sentire i materiali.

La domanda di chiusura non potrebbe essere più banale: ci farai un libro con questi testi e questi disegni?

Spero, cerco un editore.

‒ Marco Enrico Giacomelli

1 / 25

1 / 25

2 / 25

2 / 25

3 / 25

3 / 25

4 / 25

4 / 25

5 / 25

5 / 25

6 / 25

6 / 25

7 / 25

7 / 25

8 / 25

8 / 25

9 / 25

9 / 25

10 / 25

10 / 25

11 / 25

11 / 25

12 / 25

12 / 25

13 / 25

13 / 25

14 / 25

14 / 25

15 / 25

15 / 25

16 / 25

16 / 25

17 / 25

17 / 25

18 / 25

18 / 25

19 / 25

19 / 25

20 / 25

20 / 25

21 / 25

21 / 25

22 / 25

22 / 25

23 / 25

23 / 25

24 / 25

24 / 25

25 / 25

25 / 25

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati