Dopo Charlie Hebdo. Arte, critica, cittadinanza

È forse uno dei difetti più macroscopici della nostra società: la memoria a breve, brevissimo termine. Ad esempio, l’attentato alla redazione di Charlie Hebdo: non s’è parlato d’altro per giorni, e ora è caduto totalmente nel dimenticatoio. Noi invece ci torniamo su, con la riflessione di Michele Dantini.

L’EREDITÀ DELL’ILLUMINISMO

Nei giorni dell’attentato alla redazione parigina di Charlie Hebdo ho pensato che il silenzioso sgomento di tanti fosse senz’altro da preferire alla precipitosa loquacità di taluni, improvvisatisi esperti e commentatori. Come commentare una strage immaginando di trovarvi un senso o di sfoggiare una qualsiasi “competenza”?

A distanza di tempo la mia prospettiva non è cambiata. Trovo però che si sia sviluppata una riflessione cui vale la pena prendere parte. Come elaborare il lutto, e distaccarci dal rabbioso cordoglio dell’attimo successivo? Quali obbligazioni abbiamo, come intellettuali, scrittori, artisti o graffianti disegnatori satirici, nei confronti della società entro cui viviamo? La domanda investe le nostre convinzioni laiche e l’eredità illuminista che riteniamo di dover raccogliere. Ha importanti implicazioni per il modo in cui intendiamo la cultura e i suoi rapporti con la società, le credenze o la memoria collettiva.

L’ARTE NON È PIÙ GUERRILLA

La recente pubblicazione italiana di Antiestetica. Saggi sulla cultura postmoderna (Postmedia Books), celebre raccolta di saggi curata da Hal Foster e apparsa in inglese nel 1983, spinge a considerare quanto sia difficile trasferire punti di vista “progressisti” dalla sfera politico-sociale a quella estetica. Che resta, a distanza di tre decenni, degli ambiziosi propositi fosteriani di guerrilla, dell’avvincente rappresentazione del mondo artistico come ambito (foucaultiano) di resistenza libertaria? A malapena la mera esigenza.

L’arte contemporanea non è diventata la cellula di gaia sovversione che ci si attendeva divenisse tra la fine dei Settanta e i primi Ottanta. Sono le oligarchie ad adunarsi attorno ad essa, non le minoranze culturali cui Foster guardava. Non ha efficacia redistributiva né favorisce la mobilità sociale. Al contrario. È il luogo istituzionalizzato dell’autorappresentazione del capitale, lo smagliante sostegno al principio di disuguaglianza. Quanto ai processi decoloniali: c’è stato sì decentramento, New York non è più al centro della scena e le Biennali asiatiche e latinoamericane non si contano. Tuttavia il collezionismo delle dinastie del Golfo o dei nuovi magnati non si accompagna al consolidamento delle libertà civili né degli istituti democratici. Il “noi” progettato da Foster, affettivo ed egalitario, è reso ogni giorno più improbabile dall’erosione mainstream di tessuti ideologici e sociali.

GUARDARE A MAZZINI?

È possibile disporre di validi criteri di valutazione – politica, estetica, morale – senza appartenere a una comunità né condividere intimamente una tradizione di pensiero? Taluni filosofi pratici di scuola angloamericana se lo chiedono da decenni, ed è proprio a una domanda di questo tipo che Foster si era proposto di rispondere con la sua antologia.

Il criterio della prossimità (o dell’appartenenza) ha grande rilievo nella teoria culturale. Per essere interpreti o testimoni attendibili o “critici sociali” efficaci, sostiene ad esempio Michael Walzer, teorico politico e direttore della rivista Dissent, occorre situare il proprio punto di vista né troppo lontano né troppo sopra. Riusciremo a modificare lo stato delle cose solo dimostrando di conoscere e onorare le motivazioni più riposte della comunità cui ci rivolgiamo, le sue convinzioni profonde, la memoria che questa ha di sé. Una stessa legge vale anche per gli artisti. La semplice irrelatezza o un’irragionevole esterofilia risultano condizioni debilitanti oltreché illusorie.

Per Walzer la tradizione politica ebraica prefigura nel profeta e nel custode della Torah i modelli di riferimento del critico sociale contemporaneo: in entrambi i casi, il diritto all’ammonimento scaturisce da una fedeltà profonda al destino collettivo, e la contestazione delle autorità politiche o culturali può compiersi in nome di un “patriottismo” di specie superiore – il termine è forse improprio, lo ammetto, ma non dispongo di facili sostituti: usiamolo dunque per convenzione. In altre parole: può esistere “critica” solo in quanto esiste cittadinanza, dunque condivisione consapevole di una memoria storico-culturale e di norme civili di coesistenza.

Nel suo libro più recente, Political Emotions (2013), Martha Nussbaum gioca a sua volta la carta dell’“appartenenza”. Pedagogista, studiosa di antichità e filosofa morale impegnata politicamente in senso progressista e liberale, Nussbaum si impegna a rimuovere il conflitto tra pensiero critico e emozioni pubbliche, cosmpolitismo e “patriottismo”. Lo fa – questo potrà forse sembrare insolito a noi italiani – richiamandosi a Giuseppe Mazzini, il più illustre tra i nostri patrioti risorgimentali. “Mazzini”, ricorda Nussbaum, “sosteneva che il sentimento nazionale era un ‘fulcro’ efficace, talvolta persino necessario, per chi desiderasse destare sentimenti generosi, tali da estendersi gradualmente all’intera umanità”. Non intendo fare interamente mio il punto di vista di Nussbaum. Ritengo anzi che l’autrice di Non per profitto imponga all’arte un giogo a tratti edificante. Tuttavia, nell’interrogarsi sull’importanza politica della compassione, Political Emotions chiama a una più stretta compenetrazione tra arte e società.

JE NE SUIS PAS CHARLIE

Trovo fuorviante uno slogan molto in auge a Parigi. “Nessuno [in democrazia] ha il diritto di non essere offeso”. Siamo sicuri che sia o debba essere proprio così? La mancanza di rispetto non giova alla democrazia, e non deve essere rivendicata come diritto. Così come non credo che le giovino solipsismo, incuria o irresponsabilità – neppure quando sia un’attività in principio altamente democratica come la satira a praticarli. Incontriamo qui conseguenze a mio avviso deteriori di quel laicismo prescrittivo e dogmatico contro cui la tradizione illuminista più avvertita, Voltaire in primis, non ha smesso di consigliare prudenza.

Sin dai primi giorni dopo la strage ho considerato meritevoli di attenzione le voci che invitavano a rifiutare un’adesione dogmatica all’opinione prevalente. Il controslogan “Je ne suis Charlie”, in cui personalmente mi riconosco, non voleva certo costituire un’offesa per le vittime. Per niente. Rivendicava invece la necessità di una posizione terza, ferma nel rifiutare la violenza omicida e nel portare la propria parte di lutto ma al tempo stesso contraria all’insulto. Rispetto reciproco, buone pratiche argomentative e senso del limite – attitudini che la satira di Charlie Hebdo non coltivava scrupolosamente – possiedono grande importanza anche (e forse soprattutto) all’interno di società laiche e pluralistiche come le attuali.

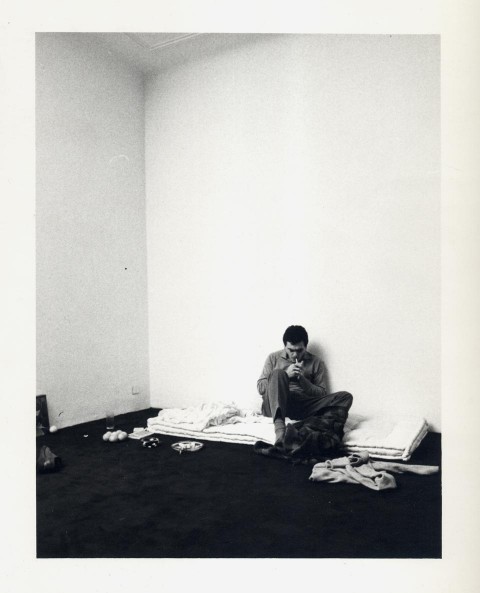

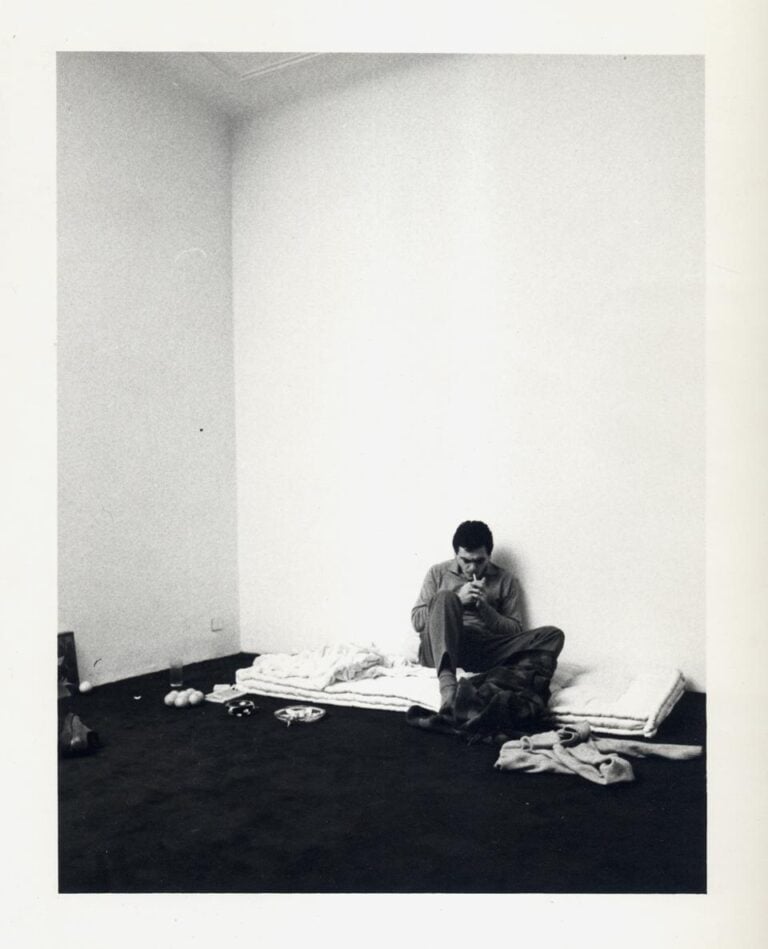

Alberto Garutti, Credo di ricordare, 1974 – 32 fotografie in bianco e nero – Courtesy Galleria Diagramma, Milano 1975

NOI APOLIDI

La tradizione illuminista è ampia e molteplice: non impone valori uguali per tutti né obbliga a un universalismo dogmatico. È indubbio tuttavia che la rigida separazione tra sfera pubblica e sfera religiosa sulla quale abbiamo edificato le attuali democrazie “tecnocratiche” non è in grado di mobilitare passioni, combattere la disuguaglianza e dissolvere il reciproco pregiudizio. “Le differenze ignorate affermano se stesse”, osserva Isaiah Berlin in quella sua mirabile fenomenologia storica della modernità occidentale che è Controcorrente (1979), “e finiscono per imporsi contro gli sforzi di accantonarle in favore di una presunta o desiderata uniformità”. Possiamo qui introdurre un’analogia con il mondo dell’arte, anch’esso modellato da taciti principi di intransigente “laicità” e separatezza. Sorta da una salutare polemica contro le tradizioni ereditate e le istituzioni autoritarie, la disgiunzione modernista tra attività estetica e rito – una disgiunzione aprioristica – ha finito per depotenziare l’immagine e ridurre la nostra capacità di emozione.

Ci è difficile dire “noi” attraverso una qualsiasi opera d’arte, ammirarne il fulgore o provare sentimenti di intimità e appartenenza davanti ad essa. Incredulità, disaffezione e cinismo prevalgono (e pour cause!) tanto da risultare pressoché normativi. Il modo in cui oggi guardiamo all’arte contrasta singolarmente con l’esperienza estetica che si aveva ancora in un recente passato; e che era del tutto o in parte estranea all’economia di mercato. L’impasse in cui ci troviamo non è semplice né ovvia. Nel nostro paese il rapporto tra “classi creative” è stato è tragicamente interrotto, e questa circostanza aggiunge complessità al caso italiano. In quale “comunità” territoriale, giuridica o istituzionale potremo mai riconoscerci? Abbiamo smesso da tempo di attenderci sostegno da istituzioni solerti e capaci di cura – in breve: ci è più facile immaginare noi stessi come apolidi, letteralmente “senza patria”. Il solo ormeggio di cui disponiamo ha a che fare con l’eredità culturale, non con la società circostante, ed è comprensibile che possa rivelarsi tenue o insoddisfacente, anche se non mancano indicazioni di una vague classica o neoclassica che va affermandosi nell’arte italiana contemporanea.

OPERE MUTE

Tra Sessanta e Settanta incontriamo una serie di opere mute ed esitanti, che rimandano a (o prefigurano) una condizione di interrogativa solitudine, di distacco pressoché solipsistico. Il bianco immemore della statua o della parete disadorna è il loro (non-)colore distintivo. Nessuna comunità superstite attorno ad esse, nessuna particolare joie de vivre. La circostanza è tanto più sorprendente perché il nostro Novecento si era aperto nel segno dell’epopea economica e sociale, con folle in tumulto, città fragorose e fabbriche. All’appassionata eloquenza civile di Pelizza, Boccioni o Sironi, il candore dell’immagine celibataria oppone adesso un misterioso, siderale silenzio. Riconosciamo un’analoga scelta di sospensione, declinata in stati d’animo molto diversi tra di loro, nei primi Achromes di Manzoni, negli Animali di Pascali, in taluni Autoritratti finzionali di Paolini o nei primi calchi dall’Antico e ancora nelle stanze semivuote entro cui si autorappresenta Garutti al suo esordio (come in Credo di ricordare, 1974). Perché una simile deprivazione cromatica – e insieme di corporeità, emozione socializzata o azione condivisa? È una domanda che desidero lasciare aleggiare, non senza aver prima richiamato alla memoria gli animali dal manto (o dal piumaggio) candido radunati da Paola Pivi nei magazzini della Stazione milanese di Porta Genova, nel 2006. Qui, in grandi spazi abbandonati, cavalli, lama, mucche, pecore, oche, anatre e galline indugiavano attoniti incrociando lo sguardo del visitatore.

DISOBBEDIENZA E COMUNITÀ

Nella Pinacoteca nazionale di Siena troviamo un’opera che chiarisce le nostre difficoltà. Mi riferisco alla Madonna con Bambino di Lippo Memmi, artista che sappiamo essere stato attivo tra 1310 e 1356, quando muore; allievo e genero di Simone Martini. Si tratta di un’immagine toccante e aggraziata dedicata a un tema affatto comune nella pittura del tempo, salvo per un dettaglio. Nella mano sinistra del Bambino vediamo un piccolo uccello, più precisamente un cardellino. Secondo un’antica leggenda il cardellino, facilmente riconoscibile in natura per l’ampia macchia rossa sulla testa, doveva il suo colore alle spine della corona di Cristo, con cui si sarebbe trafitto. Per questo lo troviamo talvolta associato alla figura del Bambino: si riteneva che ne prefigurasse il sacrificio. Se osserviamo bene, scopriamo che non tutto, nella tavola a fondo oro di Memmi, è intimo e quieto. Una sorta di impellenza profetica preme contro la superficie dell’immagine, composta nei toni del blu, del porpora e dell’oro; e le impone un’inquieta vocalità, per niente infantile. Attraverso il cartiglio con la scritta “Ego sum via, veritas et vita”, regalmente dispiegato dalla mano del Bambino allo sguardo devoto dello spettatore, si stabilisce un’analogia tra il destino di Cristo, cui allude l’uccellino, e le ambizioni teologali della pittura, che si impegna a testimoniare il mistero. Memmi non ha dubbi, né poteva averne, sul carattere intrinsecamente “pubblico” della sua pittura, e le persone cui si rivolgeva concordavano in pieno con questa sua convinzione. Oggi ci collochiamo alla fine di una tradizione longeva, che al tempo di Memmi conosceva una sua prima fiorente giovinezza. Cosa resta di una vocalità potentemente inscritta nelle origini dell’arte occidentale, e a cui più volte, in seguito, artisti di epoche successive hanno fatto riferimento, ancora in piano Novecento? Soprattutto: come sarà il nuovo inizio?

Scismi e diaspore costruiscono essi stessi comunità. È prevedibile che nuovi orientamenti artistici possano maturare all’interno di cerchie che praticano forme innovative di disobbedienza civile e dissenso, coese e solidali; o sperimentano l’esperienza dell’espatrio. Emergeranno in un prossimo futuro portando con sé quei mutamenti radicali che oggi ci sembrano necessari, destando dall’apatia per ciò che riguarda le sorti delle nostre democrazie? Non saprei dirlo, anche se tutti possiamo impegnarci perché questo accada.

Michele Dantini

Articolo pubblicato in versione ridotta su Artribune Magazine #24

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati