Dialoghi di Estetica. Parola a Franco Vaccari

Laureato in fisica, dopo gli esordi come poeta visivo Franco Vaccari ha dedicato la sua ricerca artistica, nel quadro dell’arte concettuale, alla sperimentazione in ambito fotografico. Autore di numerosi saggi, tra i quali “Fotografia e inconscio tecnologico” (1979), ha concentrato le sue riflessioni soprattutto su una rilettura del mezzo fotografico in rapporto al ruolo dell’autore, alla genesi artistica e al coinvolgimento diretto dello spettatore. In questo dialogo vengono individuate le simmetrie tra il concettualismo e la ricerca, teorica e pratica di Vaccari sul versante della fotografia.

La sua ricerca artistica è maturata parallelamente all’affermazione del concettualismo. Durante un periodo in cui i mezzi espressivi sono stati messi in discussione e rispetto al quale lei ha scritto: “Si era fatta strada l’idea che, in fondo, si vede solo quel che si sa, ma quello che si sapeva era diventato sospetto”. Per prima cosa le chiederei un breve ritratto di quegli anni.

Eravamo nella seconda metà degli Anni Sessanta, anni di grande fermento filosofico e politico. C’era una gran voglia di cambiare, in particolare in campo artistico. Non se ne poteva più di pittura e scultura, nelle forme tradizionali. Circolavano nuove parole come happening, environment, performance e nel teatro il palcoscenico era sentito come uno spazio claustrofobico. Ecco allora il Living Theatre, le strade invase dai cortei del Bred and Puppet Theater, gli spazi alternativi al posto delle sale teatrali per gli spettacoli del polacco Kantor come Gallinella d’acqua, dove l’Informale, il Surrealismo, il Teatro della crudeltà di Artaud si mescolavano a creare impasti espressivi inediti; mentre Luca Ronconi ricorreva ai “palazzi dello sport” per le sue rivisitazioni de l’Orlando Furioso. A proposito di teatro, nel 1968 partecipai a una mostra sulle nuove forme di teatro con un’installazione labirintica intitolata Omaggio ad Artaud e, un anno più tardi, a 10 Esperimenti di Nuovo Teatro, dove c’erano anche Fabro e Scheggi. I pensatori più influenti di quegli anni erano soprattutto francesi, in particolare Guy Debord che, con la Società dello Spettacolo, affermava che “lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale fra persone, mediato da immagini”.

È in questo clima che può essere compreso quanto avevo scritto per la mia Esposizione in tempo reale N° 1: Maschere del gennaio 1969: “Io uso la fotografia come azione e non come contemplazione e questo comporta una negazione dello spazio ottico a favore dello spazio delle relazioni. Mi interessa sparire come autore per assumere il ruolo di ‘innescatore’ e regista di processi. Gli ambienti dove opero devono essere luoghi dove le cose accadono realmente e il ‘dopo’ è sempre diverso dal ‘prima’. Le mie operazioni risultano indissolubilmente legate all’occasione che le ha determinate e incidono sull’occasione stessa e di tale occasione saranno in seguito irripetibile testimonianza. In altre parole sono interessato alla riscoperta del rischio, inteso come rifiuto di ogni garanzia aprioristica; si può infatti affermare che le manifestazioni artistiche assolvono il compito di essere nicchie della rassicurazione dove si ha la certezza che non succederà assolutamente nulla”. E qualche anno più tardi il mio lavoro, e in particolare le Esposizioni in tempo reale, ha mirato al superamento dello “stallo”, all’uscita cioè dalla situazione di conflitto sospeso e di equilibrio precoce, per riattivare il flusso degli eventi.

Franco Vaccari, Fotografia e inconscio tecnologico, Edizione Punto e virgola, 1979

Che cosa intende per “stallo”?

Lo stallo duchampiano, almeno nella sua accezione divulgata. Ossia il modello di quel comportamento “cinico” oggi di moda che, nel momento stesso in cui svela il gioco, pretende con dichiarata arbitrarietà di restringerne le regole e nello spazio che viene così circoscritto, spazio rassicurante da cui viene escluso ogni rischio, trasforma l’esibizione del proprio cinismo nello spettacolo del potere. Questo clima libertario s’inacidì presto, subì una forma di imbarbarimento dando luogo agli “anni di piombo”.

Che cosa pensa del concettualismo e degli esiti conseguiti attraverso le diverse pratiche artistiche di quel periodo?

Bisogna intendersi sul termine ‘concettualismo’ che, soprattutto in campo artistico, è stato utilizzato nei modi più impropri e approssimativi. È un termine che appartiene soprattutto alla filosofia anglosassone e, molto meno, alla così detta “filosofia continentale”. Con quest’ultima espressione ci si riferisce a una moltitudine di correnti filosofiche come la fenomenologia, l’esistenzialismo, lo strutturalismo che si sono sviluppate sul continente europeo, specialmente in Germania e in Francia, mentre in Inghilterra e Stati Uniti si è sviluppata la così detta “filosofia analitica”. La differenza principale fra le due sarebbe che la filosofia analitica è piuttosto basata su un’analisi logica, scientifica e razionale che si concentra sui dettagli, mentre quella continentale si occuperebbe di più grandi concetti nella loro totalità come “il senso della vita”, “il ruolo dell’uomo nella società” ecc.

Il libro di Kosuth L’arte dopo la filosofia cui viene fatto risalire, insieme all’azione e alle teorizzazioni del gruppo inglese Art & Language, la nascita dell’Arte Concettuale, si originano interamente all’interno del pensiero di matrice anglosassone e fanno dell’arte una specie di protettorato di questa forma di pensiero. Comunque è vero che a partire dalla seconda metà degli Anni Sessanta è stato attivato in campo artistico un lavoro di chiarificazione concettuale delle basi dell’arte, e si è diventati particolarmente sensibili ai caratteri puramente linguistici dei prodotti artistici mentre si è andato rarefacendo l’interesse per i suoi contenuti emozionali e oggettuali.

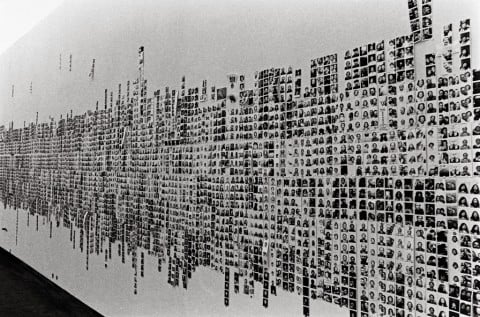

Franco Vaccari, Esposizione in tempo reale N° 4, 1972

E rispetto alla sua ricerca e riflessione sulla fotografia, quale influsso ha avuto il concettualismo?

Non so quanta consapevolezza ci fosse, in particolare in Italia, di tali problematiche dove l’etichetta di concettuale è stata applicata a esperienze spesso molto diverse, confondendo poetiche non del tutto assimilabili come la Land Art e l’Arte Povera. Anch’io ho partecipato a questo clima e ho portato il mio contributo con la proposta della formula “realismo concettuale”, che indicava uno spostamento di interesse dai fattori prettamente linguistici a quelli più in generale operativi. Quello che mi interessava era il grado di consapevolezza per ogni aspetto di quanto andavo facendo testimoniato con scritti che potevano arrivare alle dimensioni del libro.

La fotografia, per il suo statuto incerto e in attesa di definizione, si è trovata in prima linea nel coinvolgimento del cambiamento di paradigma in corso in quegli anni passando da semplice strumento di restituzione del reale in scala ridotta, con la produzione di analogon, dello stesso, a traccia indicale della sua esistenza. Una fase intermedia di questa trasformazione è stata quella della Narrative Art, in cui sono stati nettamente distinti i due momenti, quello linguistico e quello iconico, che erano sempre stati associati, come fatto ovvio, nell’uso delle fotografie.

Valutando l’ipotesi della doppia struttura, segnica e simbolica, dell’immagine fotografica lei ha scritto che “la pura e semplice resa fotomeccanica della realtà” è “un processo già di per se stesso strutturato simbolicamente”; mentre il tentativo di attribuire valori espressivi e significativi all’immagine è, in fin dei conti, “un fraintendimento della fotografia”. Dove trae origine e quali esiti ha avuto questa sua riflessione sul carattere simbolico della fotografia?

Fino alla fine degli Anni Sessanta, parlare di fotografia era praticamente come recitare un mantra: una ripetizione di frasi più o meno equivalenti o, come ha detto un tale di cui non ricordo il nome, parlare di niente. Il fatto era che della fotografia veniva visto solo l’aspetto iconico, ma alla fine del decennio la stessa ha beneficiato di un risveglio di interesse nei suoi confronti perché si cominciava a capire che nascondeva potenzialità insospettate di coinvolgimento con il reale.

Il contributo più importante in questa direzione sono state le distinzioni operate dal filosofo americano Peirce, sulla natura dei segni ripartiti in tre categorie: segni iconici, segni simbolici e segni indicali. Si è aperta così la strada per capire che la fotografia appartiene anche a quest’ultimo tipo di segni. C’è voluto del tempo e ci si è arrivati attraverso approssimazioni successive. Per esempio, un aiuto è arrivato quando si è capito che esiste una sostanziale parentela tra i ready made duchampiani e l’immagine fotografica, e che gli interventi dell’autore, tesi a sottolinearne “l’artisticità”, in realtà occultano quell’aspetto della sua natura che ce la potrebbe far sentire più contemporanea, cioè più vicina alla nostra attuale sensibilità.

Franco Vaccari, Biennale di Venezia 1972, Edizione La Nuova Foglio ,1973

La sostanziale novità della fotografia sta nel fatto che è strutturata simbolicamente anche all’insaputa del soggetto e che può agire separatamente dalla sua presunta significazione. L’inconscio fotografico agisce là dove non si può dire “Io sono”. Bisogna interpretare la fotografia come un segno appartenente a un linguaggio solo in parte riconducibile all’uomo, un segno che è un sintomo, un segno che funziona da spia di un rimosso. Da qui il suo carattere insostituibile di documento. Attraverso essa traspare proprio la parte in ombra. La fotografia è realmente tale se ci aiuta a scoprire quello che non sappiamo invece di confermarci in quello che già conosciamo.

In occasione della Biennale di Venezia del 1972, lei ha esposto una cabina Photomatic – una cabina per fare fototessere – in cui il pubblico era invitato a entrare e a lasciare una traccia del proprio passaggio. Insieme a portare in primo piano l’autonomia del mezzo lei ha anche dato risalto alle dinamiche relazionali e partecipative innescate dall’opera. Come hanno influito i limiti imposti e le possibilità offerte dal mezzo, dall’ambiente e dai partecipanti sul suo progetto delle esposizioni in tempo reale?

Le cabine fotografiche sembravano fatte apposta per venire incontro in quell’occasione alle mie necessità. Già i surrealisti francesi avevano visto in quegli strumenti delle realizzazioni tecnologiche capaci di produrre immagini come “scritture automatiche” in qualche modo analoghe a quelle centrali nella loro poetica e questo spiega la loro ossessione per le macchinette che li ha spinti a un loro uso coatto che non ha trovato l’equivalente in nessun altro paese. Nel mio caso ogni limite era benvenuto. Era come in poesia, l’obbligo delle regole della rima che, invece di essere inutili impedimenti, funzionano spesso come detonatori per la fantasia e aiutano a pensare l’impensabile.

Una parte consistente del dibattito teorico e filosofico sulla natura della fotografia riguarda il suo rapporto con la realtà; il tratto documentario delle immagini fotografiche; la loro resa pittorica e visiva. Qual è il suo pensiero circa lo stato attuale del dibattito teorico?

Quando, dopo il travaglio degli Anni Settanta, sembrava si fosse raggiunto una nuova chiarezza sullo statuto della fotografia, tutto si è di nuovo intorbidito. È come uno che si trovi in prima fila alla Maratona di New York e gli si slacci un cordone di una scarpetta mentre transita sul ponte di Verrazzano, si china per riannodarlo e viene travolto dalla massa degli inseguitori. Mi sembra che oggi i dibattiti sulla fotografia abbiano ricominciato ad assomigliare a dei mantra. Le problematiche intorno all’arte si sono fatte più complesse e forse è ora che dopo la parentesi della filosofia analitica si ricominci a pensare nei termini di quella continentale.

Davide Dal Sasso

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati