Tra cavallini e pietre che cantano. In dialogo con l’artista Arianna Pace

Dopo aver vinto il premio dedicato all’arte giovanile della GNAM di Roma, Talent Prize 2024, una sua opera è oggi parte della collezione permanente del prestigioso museo della Capitale. Questo basta a suggerire l’interesse verso questa giovane artista italiana che intervistiamo in questo dialogo

Tra le artiste emergenti nella scena contemporanea dei giovanissimi c’è Arianna Pace (Pesaro, 1995). Artista italiana che oggi sta sviluppando la sua ricerca concentrandosi in particolare sul paesaggio e sulle mutevolezze delle forme di vita in rapporto alla natura. Alla base della sua poetica spicca un forte l’interesse per il vivente, il ruolo di movimenti e posizionamenti, i simboli e i modi di avvicinamento all’ambiente, le scoperte e le possibilità offerte dalla rimanenza. Tutto questo e altri tratti di questa ricerca artistica singolare in questo dialogo con l’artista.

Chi è Arianna Pace

Arianna Pace si è formata all’Accademia di Belle Arti di Urbino. Da qui è partita per la sua ricerca che si concentra sul paesaggio e sul rapporto tra vita e natura. Tra i suoi progetti recenti di quest’anno: Volksbestiarium, (Wolfsburg, 2025); Fonticelle (Frosolone, 2025); Sedimenta, Delta del Po (Porto Viro, Rovigo, 2025); News from Nowhere, Fondazione Filiberto e Bianca Menna (Salerno, 2025). Ha ricevuto riconoscimenti e menzioni speciali nell’ambito di premi nazionali e internazionali. Vincitrice del premio GNAM, Talent Prize 2024 a cura di Inside Art per il quale la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma ha recentemente acquisito una sua opera, attualmente nella collezione permanente del museo.

Intervista all’artista Arianna Pace

In cielo e in terra vi è ben più di quanto si possa dire con le nostre parole. Ma piuttosto che chiamarla “shakespeariana”, direi che la tua arte consista principalmente nella possibilità di continuare a dedicarti alle meraviglie dell’esistenza.

Mi ci ritrovo. Vuol dire anzitutto pormi in relazione al vivente che è ben più ampio della sola presenza di ciò che è vivo. L’arte mi permette di avere uno sguardo aperto e tentare di formalizzare quella relazione. L’approccio che prediligo è infatti quello che mi consente di coltivare una continua possibilità di scoperta.

Perché questo tuo approccio possa dare frutti, mi sembra sia decisiva l’attività che svolgi attraverso il posizionamento: il tuo ma anche quello che riesci a offrire con le opere.

Un riferimento imprescindibile sono sicuramente i processi in cui sono coinvolta per farle. L’atto del camminare diviene centrale, fondamentale; mi permette di stabilire un contatto, assumere una posizione in relazione all’oggetto della mia ricerca, prima che quest’ultimo sia definito. Anziché, per esempio, mettermi davanti a una tela e insistere per farvi entrare il mondo, sono più incline a esplorare quest’ultimo. C’è infatti un bacino di conoscenza che proviene da ciò che è altro da me e che torna a essere rilevante, principalmente perché potrà essere nuovamente reso disponibile attraverso di me: questo incontro continuo – se vuoi, un altro posizionamento o un suo risultato – è qualcosa che ritengo importante. Ogni posizione che assumo è la possibilità di offrire un certo sguardo, e comunicare: “mettere in comune”.

1 / 3

1 / 3

2 / 3

2 / 3

3 / 3

3 / 3

Eppure, l’interesse per il vivente può essere corrisposto solo in parte dai nostri tentativi di parlarne. Un po’ come se, in fondo, pur essendo legati all’ambiente poi ce ne distanziamo per via dei nostri naturali fallimenti esplicativi.

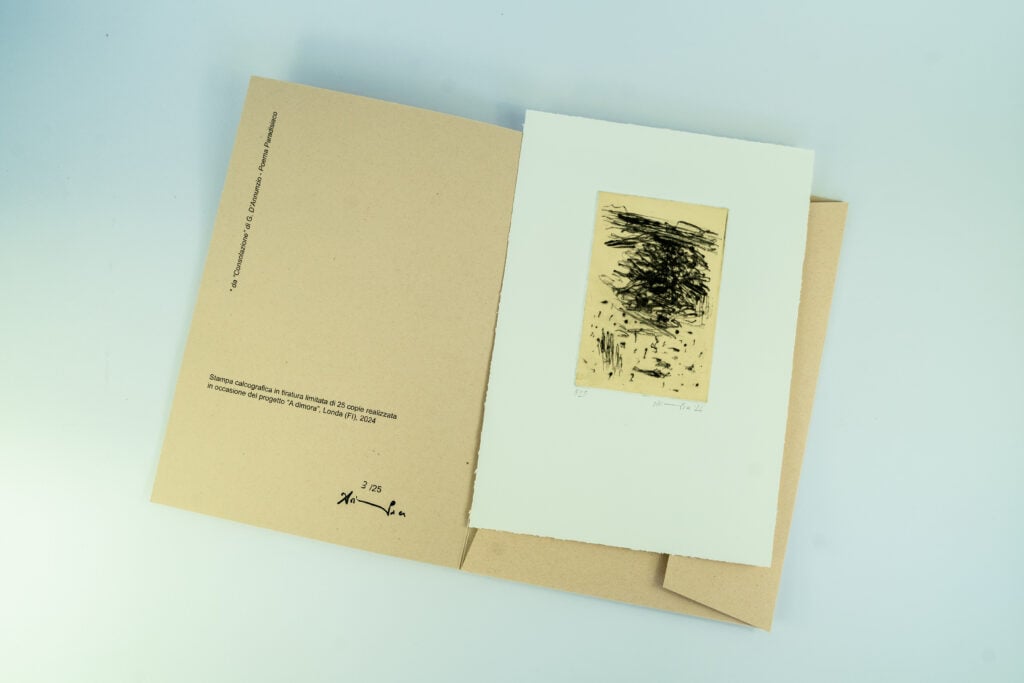

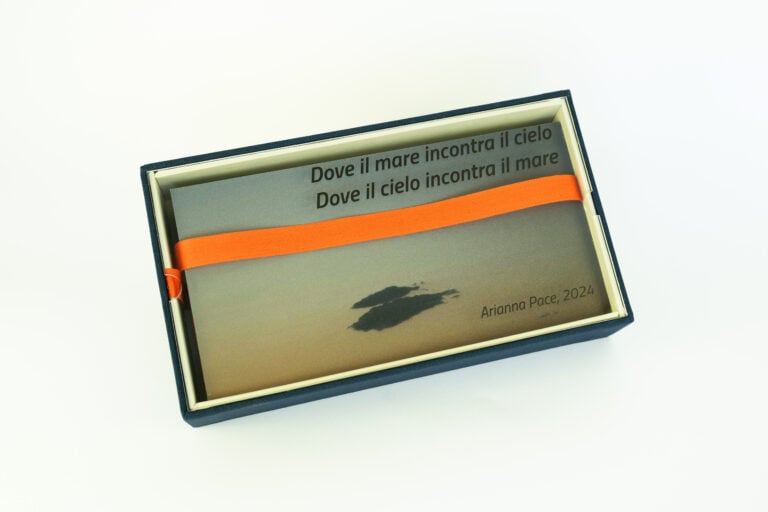

È vero. Però, devo dirti che il mio posizionamento è sempre più orientato da un tema in particolare: possiamo parlare perché siamo esseri viventi; ossia, possiamo formulare un discorso perché siamo un certo tipo di esseri viventi. Ecco, il tema è allora anche quello del mio rapporto con la scienza: mio padre era geologo e il suo sguardo sulla comprensione profonda della terra, non solo geologica ma anche umana, mi ha sicuramente influenzata. Probabilmente, una certa spinta alla ricerca e alla curiosità per il vivente in tutte le sue forme deriva anche da questo. Quel limite che descrivi credo possa essere superato scegliendo altri mezzi per esprimerci. L’anno scorso, durante la mia permanenza sulla nave Tara (per il progetto Tara Ocean Foundation, 2024) questa possibilità mi è stata molto chiara. Mi sono interrogata a lungo sul rapporto tra mare e cielo, da ultimo sul ritmo del vivente. Ogni giorno ho cercato di sintetizzare la superficie del mare, esplorandone la relazione intrinseca attraverso l’uso di tecniche diverse: l’acquerello e la fotografia. L’utilizzo dell’acqua mi permette di evidenziare la componente fluida e quindi mai uguale a sé stessa del mare e il disegno rivela una dimensione ulteriore a quella fotografica che, non meno importante, ferma, con maggior vicinanza al reale, l’attimo che stavo vivendo. I due libri d’artista che ho prodotto sono modi per restituire questi avvicinamenti all’ambiente.

In questo modo di porti risalta anche il tuo interesse per il paesaggio.

Assolutamente. Per indagare questa componente ho proposto ai membri dell’equipaggio una sorta di questionario ponendo l’accento sul fatto che in mezzo a così tanta acqua eravamo gli unici elementi verticali, nell’orizzontalità del paesaggio. Per me, quella del paesaggio è insieme una questione sistemica ed esistenziale che richiede un continuo approfondimento.

Il suo svolgimento rinvia anche al tuo interesse per il ruolo che possono avere i simboli. Una tua opera recente, “Che proveresti tu se ti fiorisse la terra sotto i piedi, all’improvviso?” lo mostra molto bene: penso in particolare al cancello che hai realizzato e posto all’ingresso del giardino che hai fatto per questa tua opera.

Mi interessa il concetto di “soglia”. E la ragione principale è che quel cancello trasforma in “luogo” l’area nella quale, assieme alla comunità locale, ho realizzato il giardino. Sicuramente l’attività di coinvolgimento della comunità e quella necessaria per ripulire l’area erano già segni importanti per l’opera. Ma il valore simbolico del cancello è esattamente nel rendere manifesto l’invito ad entrare, ad essere parte del giardino corporalmente.

Perché sei interessata ai simboli?

Penso siano qualcosa che ci accomuna. Prendiamo il simbolo della casa, ad esempio, ci possiamo riconoscere in esso. Anche se poi l’opera sposta l’attenzione, magari di poco, il simbolo offre comunque un substrato comune, qualcosa che ci è noto e che incentiva una relazione. Ecco, è questa possibilità di comunanza che mi interessa.

In che modo decidi quale sarà la pratica adatta per fare un’opera?

Innanzitutto, è quasi sempre rilevante il luogo in cui mi trovo e nel quale lavorerò. Spesso i miei riferimenti provengono direttamente dall’ambiente, dalle sue specificità e da ciò che offre per come è fatto. Sono elementi del paesaggio che in qualche modo possono anche interferire con esso e sui quali pongo il mio sguardo. Ma, allo stesso tempo è anche necessario che il processo prenda gradualmente le sue direzioni attraverso l’offerta di più possibilità. In alcuni casi questo significa fare i conti con lo scorrere frenetico degli eventi. Parlandotene, mi viene in mente quanto scriveva Claude Lévi-Strauss nel suo Tristi tropici: “Ogni paesaggio si presenta dapprima come un immenso disordine, che lascia liberi di scegliere il senso che si preferisce attribuirgli”.

1 / 2

1 / 2

2 / 2

2 / 2

Penso al tuo lavoro come naturalmente influenzato da dinamiche frastornanti, perché la natura non è quieta ma in costante movimento. Le tue, però, sono attività guidate da un ordine.

È così. C’è tutta una fase del mio lavoro in cui, dapprima io non mi ci ritrovo o meglio mi permetto, con difficoltà, di sentirmi persa. Ma poi, continuando a misurarmi con tutto quel movimento, mi dedico alacremente a rimettere ordine al fine di ottenere una sintesi. In questo tentativo di riordino ha un ruolo importante anche il materiale che sto usando, che diventa in qualche modo un’ulteriore guida per la riuscita del lavoro.

E, se volessimo entrare ancora più nel dettaglio, come descriveresti le tue attività?

Il mio modo di lavorare passa attraverso più fasi: nella prima, che avviene da remoto, ed è solitamente statica, mi documento sul luogo che incontrerò; segue una esplorazione in loco (la maggior parte delle volte avviene camminando) nella quale seleziono ciò che mi interessa, servendomi di un mezzo – per esempio, la fotografia o il disegno – e nello stesso tempo assorbo, interiorizzo, indago cosa c’è di similare o non tra le parti e me stessa. L’obiettivo è avvicinarmi il più possibile al “paesaggio-luogo” in cui mi trovo tentando una forma di comprensione parziale. L’installazione che ne deriva, prova a restituirne qualcosa o a volte più di quello che immaginavo inizialmente. La formalizzazione di quest’ultima avviene in un terzo momento ma inizia a farsi immagine già dalla prima fase di ricerca.

Come ti rapporti all’ambiente?

Il principio che mi guida è adattarmi senza però perdermi completamente, conservando il più possibile la struttura del mio progetto. Mi interessa che quella relazione con l’ambiente possa lentamente permettermi di dargli forma, di trovare vie percorribili tra il prevedibile e l’imprevedibile. In fondo a essere determinante è l’esperienza, le novità che provengono da ogni situazione in cui posso essere coinvolta.

In questo mi sembra si possa riconoscere anche il ruolo che assegni alla scoperta.

In gran parte, per me si tratta di procedere facendo in modo di ampliare l’orizzonte della mia attività mediante un incessante movimento che mi coinvolge. È un movimento fisico ma, allo stesso tempo, mentale per forza di cose. C’è un momento in cui succede qualcosa, si tratta di un allineamento che si presenta nel corso di quel costante movimento in cui sono immersa. Da lì probabilmente originano anche le mie scoperte.

Una di queste – penso in particolare alle tue opere “Cavallini” e “Pietre che cantano” – riguarda anche il ruolo che ha lo sguardo, il modo in cui possiamo porre attenzione a ciò che ci sta intorno.

Di nuovo, a essere decisive sono le nostre possibilità di posizionamento perché danno origine a numerose variazioni. Con Cavallini mi interessava capire come ci sentiamo quando siamo guardati dagli animali, in quel caso dai cavalli, per avere una idea delle profondità dello sguardo. Con Pietre che cantano ho provato a elaborare, chiedendolo alle persone coinvolte, una “nomenclatura sensibile” utile a classificare le pietre proponendo alcune attività che mostrassero la centralità delle esperienze: raccogli un sasso, quello che rimane è un solco dovuto alla sua presenza sulla superficie; dove lo metterai, potrà essere illuminato dalla luce in modo diverso da come accadeva prima. Le posizioni, le nostre e di ciò che c’è nel mondo, ci invitano a tenere conto delle variazioni che esamino coltivando quella che per me è una “educazione allo sguardo”.

1 / 2

1 / 2

2 / 2

2 / 2

Per la tua poetica è altrettanto importante la questione della rimanenza, cosa produciamo e cosa lasciamo.

Sono d’accordo. Credo lo sia non solo perché sono mossa dalla scelta di coltivare un senso di appartenenza mediante l’elaborazione delle mie opere, ma anche perché prendersi cura di qualcosa è una possibilità che si offre ammettendo che possiamo fare esperienza di più trasformazioni. Penso infatti a un vivere sottile profondamente determinato dalle nostre esperienze di ciò che rimane.

Davide Dal Sasso

Scopri di più

Scopri di più

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati