La critica d’arte è in crisi perché è diventata solo interpretazione. La lezione di Susan Sontag

Difficile individuare cosa sia andato storto con la critica d’arte, da molti ritenuta in crisi. Qui si sostiene che l’errore sia stato privilegiare un approccio solo ermeneutico. Una presa di posizione a partire da uno dei saggi più profetici di Susan Sontag

Si torna a parlare di critica. Ultimamente lo si fa spesso. La critica d’arte – si dice – è in crisi, il ruolo del critico va ripensato, eccetera. Vari i punti di vista, ma sul fatto che qualcosa sia andato storto c’è concordanza; sembra essere questo il sentiment generale. Più difficile è provare a individuare dove stia la falla. Un dato singolare, ma incontestabile, è che, complice il web, non c’è mai stata tanta pubblicistica d’arte come in questi anni; di ciò non si parla mai abbastanza. Ora, entrambi gli enunciati stanno in piedi, tanto “la critica sta messa male”, quanto “oggi si fa tanta critica”. Sicché qualcosa sfugge. Vediamo di cosa potrebbe trattarsi.

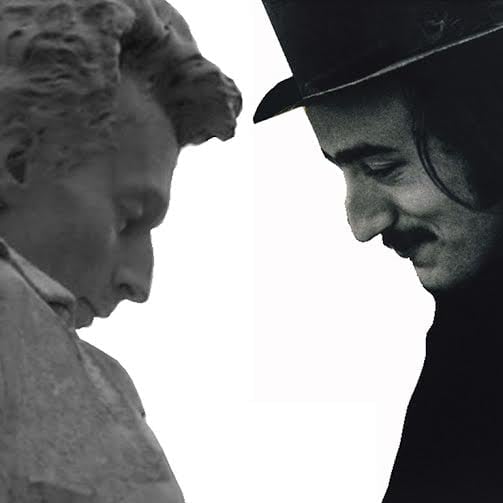

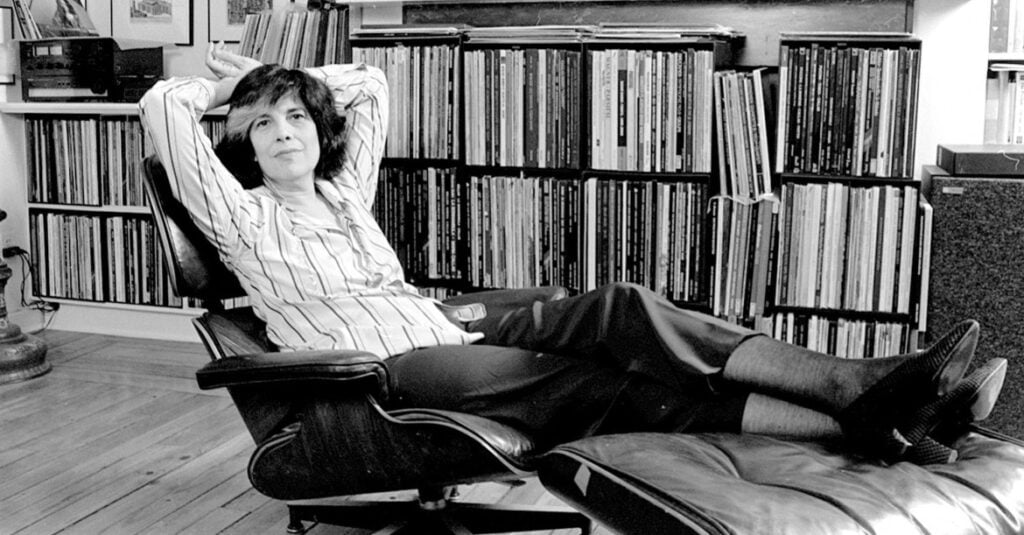

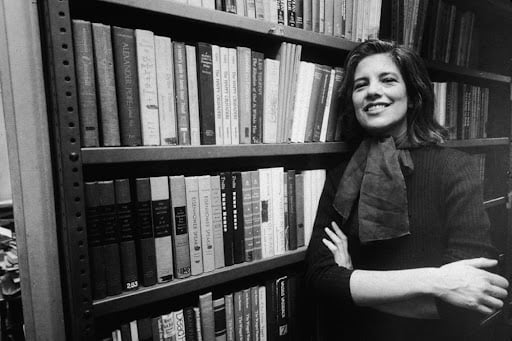

Susan Sontag e l’erotica dell’arte

Intanto spoiler, la tesi di questo scritto è che il problema che affligge la critica sia più interno di quanto si pensi. Prendiamola larga però. Appoggiamoci a un testo. Visto che l’estate è da poco terminata, il suggerimento è di ripartire con un saggio che funga da propulsore. Magari una buona lettura, o ri-lettura, può aiutare a far dire “eureka!” chi si occupa di arte contemporanea. Il saggio in questione, del 1966, è un celebre scritto di Susan Sontag – più celebre che influente evidentemente – intitolato Contro l’interpretazione. In esso vengono contrapposti due concetti in apparenza incongrui, in riferimento all’attività del critico e al ruolo di costui. I concetti in questione sono ermeneutica ed erotismo. Proprio così. L’enunciato-clou di Contro l’interpretazione, infatti, recita quanto segue: “Anziché di un’ermeneutica, abbiamo bisogno di un’erotica dell’arte”.

Rileggere “Contro l’interpretazione” di Susan Sontag

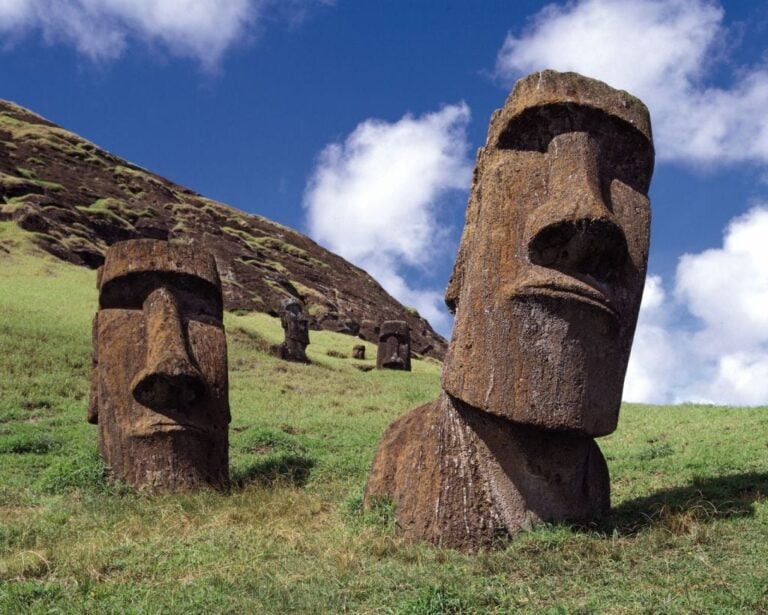

Il saggio, dirompente, denuncia il rischio della sopravvalutazione dell’ermeneutica cui è esposta la critica; ed è attualissimo, perché lo spauracchio evocato da Sontag si è materializzato eccome. Nel tempo, infatti, la dicotomia ermeneutica/erotica dell’arte, per stare alla predetta concettualizzazione, non solo non si è risolta, come il testo auspicava, in favore del secondo termine, ma nemmeno è rimasta in equilibrio. No, ha stravinto l’interpretazione, nel senso che la critica si è sempre più messa a dare conto dell’opera d’arte in termini solo ermeneutici; sabotando se stessa, comportandosi cioè come se interpretare fosse il suo unico compito. Ma quando mai, sbraita Sontag, sul punto perentoria, quasi feroce; farlo – viene da dire leggendola – è “comodo ma, come dire, poca soddisfazione”, per citare una vecchia canzone il cui titolo, Forma e sostanza, ha a che fare proprio con l’estetica. D’altronde, che limitarsi all’interpretazione non basti lo dimostra il fatto stesso che ci sono opere d’arte con tanto “contenuto” e poca sostanza delle quali non rimane mai niente nel tempo, e opere d’arte – viceversa – misteriosissime, per non dire indecifrabili, che incantano comunque, e spesso da secoli (dalla Tempesta di Giorgione al Dito milanese di Maurizio Cattelan, dai Moai dell’Isola di Pasqua – la migliore opera d’arte mai realizzata secondo Alberto Savinio – ai Moai pittorici di Gino de Dominicis, che avrebbe gradito la comparazione). Chissà cosa direbbe oggi Sontag al cospetto di una critica diventata tutta interpretazione e zero eros. Di sicuro sbadiglierebbe, solo che con gli strumenti mediatici attualmente a disposizione i suoi sbadigli risuonerebbero tonanti in tutta l’infosfera.

Critica pratica e critica teorica: la lezione di Susan Sontag

Piccolo inciso. Si sta parlando della critica che si esprime a mezzo stampa, della produzione cioè di articoli e recensioni, non dell’azione di selezione e promozione compiuta dalla stessa sul terreno. Questo va precisato, perché il dibattito culturale ha bisogno di entrambe le attività, altrimenti muore. Cadere nel tranello di pensare che la pratica critica possa ridursi – si perdoni il gioco di parole – alla sola critica pratica significherebbe farsi del male da soli, oltre che non avere la minima cultura del free speech. Tornando a Contro l’interpretazione, l’edizione attualmente in commercio contiene, oltre al saggio omonimo, diversi altri scritti. C’è anche quello – celeberrimo – di estetica sul concetto di camp, ma per il resto si tratta di una raccolta di recensioni. Ebbene, di illuminante in questo volume così overview c’è proprio questo, che la questione “ermeneutica versus erotica dell’arte” appare di gran lunga trans-disciplinare, dunque spendibile anche in chiave arte visiva. Questo perché negli interventi critici che compongono il volume spicca il peso limitatissimo, quando non inesistente, dato al plot di romanzi, pièce teatrali e film, che appare sì e no, e sempre solo in filigrana. Con risultati convincenti, anzi prodigiosi. Così, leggendolo ci si rende conto in modo plastico di due cose. La prima, è che un critico non può certo limitarsi a raccontare trame; del resto, nel caso di letteratura, teatro e cinema a nessuno verrebbe in mente una cosa simile. La seconda, è che con l’arte visiva è invalsa – invece – la consuetudine di fare il corrispettivo, e cioè di limitarsi a dare conto del concept dell’opera. Si dirà: “sono linguaggi differenti!”. Ma è una puntualizzazione oziosa, che non rileva, trattandosi di una questione che trascende tali differenze. Come non rileva il fatto che essendo letteratura, teatro e cinema linguaggi artistici più inclini alla narratività lo “spoilerare” – come si dice oggi – sia più semplice; non può la supposta difficoltà del gesto critico essere il plus dietro cui nascondersi, sarebbe meschino pensarlo. A proposito, ben vengano libri e autori del genere, che planano sull’arte contemporanea con quel po’ di distanza critica che consente di approcciarla con più profondità, visto che in genere lo si fa in termini così ravvicinati da rivelarsi epidermici.

La crisi della critica contemporanea

Ma veniamo al dunque. L’errore macroscopico compiuto dalla critica negli ultimi decenni è stato ritenere che, essendo l’arte visiva divenuta sempre più mentale, il suo compito si fosse ridotto alla decifrazione dei contenuti in essa presenti. In altre parole, che ci si potesse limitare a un approccio solo ermeneutico. Così, abbracciando questa impostazione la critica ha sempre più derogato rispetto alla sua mansione centrale, che è di provare a stabilire se un’opera d’arte “funzioni” oppure no e di spiegare il perché, a prescindere dal fatto che il prodotto sia espressionista o, viceversa, concettualista. Suvvia, anche un’idea è chiamata a “funzionare”, ed è soggetta al giudizio estetico, a meno che non si consideri bello solo l’avvenente; del resto, il termine stesso “idea” discende da “visione”.

Tra Sontag e Duchamp

Ora, qui non si vuole disconoscere l’importanza dell’interpretazione, ci mancherebbe. Solo, la critica dovrebbe occuparsi anche, anzi soprattutto, di ciò che Marcel Duchamp chiama “coefficiente d’arte”, cioè del risultato che l’opera produce, della sua efficacia; la quale, essendo sempre imponderabile, necessita di giudizio a valle. E detto da Duchamp, totem e cintura nera di approccio mentale alla creazione artistica, beh come non concordare. Sontag parla di “erotica dell’arte”, ma siamo lì; del resto, anche Duchamp (alias Rrose Selavy) si intendeva di eros, avendo incentrato gran parte della sua ricerca su questa sfera dell’essere. Diciamo che Sontag porta la questione più sul tecnico; viene cioè a dirci che interpretare non basta in termini differenti, più militanti. E oggi? Beh, l’assunto di Sontag è attualissimo. Perché oggi un approccio solo ermeneutico, che ha tenuto banco a lungo, resistendo anche molto, appare sempre più improponibile. Un po’ per consunzione, e un po’ perché il suo apporto, in un’epoca caratterizzata da un sovrappiù informativo mai visto nella storia, è diventato quasi sempre superfluo. Si parla tanto di crisi della critica, ma per lo più si resta sul vago, il che non aiuta. L’impressione è che sfugga la questione che qui si è provato a sintetizzare, e che era stata già inquadrata nel lungimirante saggio Contro l’interpretazione. Ora quell’obiezione torna a galla come una sorta di rimosso, e porta a dire che la critica deve risvegliarsi dal torpore ermeneutico che l’ha narcotizzata per decenni. Anche perché oggi della critica si ha voglia, altroché; è di una critica che propone solo interpretazione che non si ha più voglia.

Pericle Guaglianone

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati