A Milano una mostra straordinaria che sembra una biennale. Succede a Palazzo Morando

Giovani artisti, maestre del Novecento, sacerdotesse teosofiche e un palazzo eccentrico si incontrano nella grande mostra Fata Morgana, tra realtà e allucinazione, memoria e conoscenza

È impossibile non associare il significato dell’esposizione aperta a Palazzo Morando a quella curata da Massimiliano Gioni per la 55ª edizione della Biennale di Venezia. In Fata Morgana: memorie dell’invisibile Gioni è accompagnato nella curatela da Daniel Birnbaum (a sua volta direttore della Biennale del 2009) e da Marta Papini. Ma percorrendo le sale del museo il pensiero torna ad allora. Nel suo Palazzo Enciclopedico Gioni orchestrava un dialogo tra artisti affermati e outsider visionari a partire dal Libro Rosso di Carl Gustav Jung, dove, tra realtà e allucinazione, viene proposta una riflessione unica sul rapporto tra arte e conoscenza.

Fata Morgana a Milano

Ma andiamo con ordine. Palazzo Morando deriva il nome (di per sé già romanzesco) dalla contessa Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini. La facoltosa nobildonna, nella prima metà del secolo scorso, mise insieme una bizzarra biblioteca che comprendeva testi dedicati all’alchimia, alla teosofia, allo spiritismo, all’esoterismo e all’occultismo, oggi custodita presso l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana. Il suo salotto era luogo di incontro di artisti e intellettuali attratti dalla moda, in quel momento fortissima, dell’occultismo. Il fatto che l’esposizione si svolga qui non è dunque casuale e l’operazione appare (un merito) eccentrica rispetto ai canoni di un’esposizione di arte contemporanea. Per i suoi curatori, l’iniziativa, lontana dal voler dimostrare la veridicità del soprannaturale, racconta invece come queste pratiche abbiano rispecchiato (e continuino a farlo) ansie e desideri collettivi, interrogando i rapporti tra conoscenza e mistero, memoria e immaginazione.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

La sede di Palazzo Morando

Nel loro testo critico viene ricordato con Fata Morgana sia il titolo di un poema che André Breton, in fuga dall’avanzata nazista, compone nel 1940. In quelle pagine Breton evocava un altrove in cui visibile e invisibile si confondono, fino a dissolvere i loro confini. Si tratta di una delle espressioni più incandescenti della vocazione medianica del Surrealismo. Attingendo alla scrittura automatica, al simbolismo alchemico e alla figura di Morgana, qui Breton indica nell’artista colui che incanala la conoscenza cosmica non mediante il controllo, ma mediante la resa. È a partire da questa premessa che occorre seguire il percorso proposto a Palazzo Morando. Al suo centro si collocano idealmente sedici tele mai presentate prima in Italia. Sono quelle in cui la svedese Hilma af Klint (1862–1944), a suo dire guidata da esperienze medianiche, dà forma a un linguaggio astratto assai prima di Wassily Kandinsky e Piet Mondrian. Le sue tele sono il fulcro di un dialogo che si estende ad altre figure che, in epoche diverse, hanno sondato gli stessi territori, rimanendo quasi sempre escluse da un riconoscimento ufficiale. Tra queste, Georgiana Houghton, che già nel 1871 esponeva a Londra i suoi acquerelli astratti realizzati “sotto la guida di spiriti”. O Emma Kunz, visionaria guaritrice svizzera che operava con matite e pastelli, sino ad arrivare alle fotografie di Eusapia Palladino, medium napoletana la cui fama attirò l’attenzione di scienziati come Cesare Lombroso e i coniugi Curie.

L’invisibile nella mostra Fata Morgana

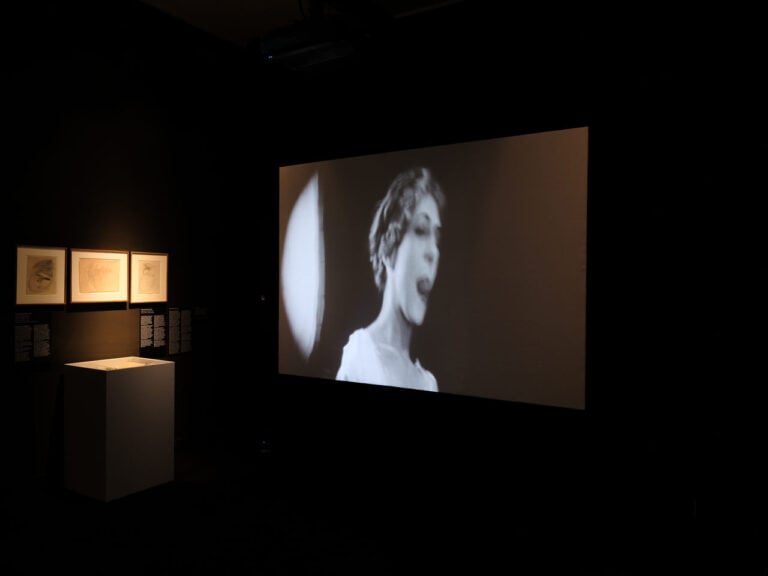

Queste ed altre voci pionieristiche, nelle sale di Palazzo Morando, sono affiancate da una costellazione di artisti che, in epoche diverse, hanno esplorato lo stesso territorio. Nella sezione dedicata al Surrealismo appaiono opere di Marcel Duchamp, Antonin Artaud, Man Ray, Lee Miller e Unica Zürn, che restituiscono un panorama dove scrittura, trance, insonnia e stati alterati trasformano la pratica artistica in un canale di accesso diretto all’inconscio. In una stretta galleria si fronteggiano le visioni dissacranti e carnali di Judy Chicago e Carol Rama. Gli schermi utilizzati da Chiara Fumai e Diego Marcon, le opere di Giulia Andreani e Guglielmo Castelli, testimoniano come dell’invisibile persista il fascino anche nella pratica artistica attuale. Fata Morgana: memorie dell’invisibile, nasce dalla volontà di Fondazione Nicola Trussardi di proseguire il percorso iniziato con Gioni nel 2002. Durante la presentazione alla stampa, il suo direttore artistico si è concesso un coup de théâtre citando Adorno e la sua assoluta avversione per ogni genere di spiritismo. Nel 1944, quando il filosofo tedesco anche lui in fuga dal nazismo, scrive con Horkheimer la Dialettica dell’illuminismo dove colloca occultismo, magia, astrologia, spiritismo, superstizione ecc. tra le malattie del secolo. Lo fa utilizzando la potente immagine del “canarino nella miniera”. Come il canarino che avverte il gas tossico prima dei minatori, l’occultismo è l’anticamera di ogni oscurantismo: nasce dal bisogno di sottomettersi, il preludio alla vittoria di ogni ideologia fascista. Il canarino è dunque l’artista o l’intellettuale che percepisce per primo la tossicità di questo clima culturale. Ad Adorno, però, i curatori — che mostrano di aver considerato con attenzione il rischio a cui questa esposizione si espone — rispondono con queste righe…

Il progetto di Fondazione Trussardi per l’arte

“Fata Morgana nasce dal desiderio di indagare i confini mobili tra razionalità e immaginazione, tra sapere scientifico e conoscenza intuitiva. Le opere riunite in mostra raccontano come la storia dell’arte sia attraversata da forze invisibili e da una tensione costante verso l’altrove, dove il visibile si apre al mistero e il pensiero razionale incontra l’estasi. Nelle visioni di medium, mistiche, artiste e artisti contemporanei riconosciamo un desiderio comune: dare forma all’invisibile, rendere visibili energie, sogni e presenze che abitano le pieghe della realtà. In un tempo dominato da tecnologie che moltiplicano le illusioni e i miraggi digitali, tornare a queste esperienze medianiche e visionarie significa anche interrogare il nostro presente, i suoi miti e le sue paure. Ci interessa mostrare come la storia dell’arte non sia fatta solo di gesti consapevoli, ma anche di trance, automatismi, errori e rivelazioni: di un sapere non razionale che attraversa secoli e culture. Fata Morgana è dunque una mostra sulle immagini che credono in se stesse, sulle voci che parlano attraverso gli artisti, e su quella linea sottile che separa la conoscenza dal mistero, la visione dalla rivelazione”.

Aldo Premoli

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati