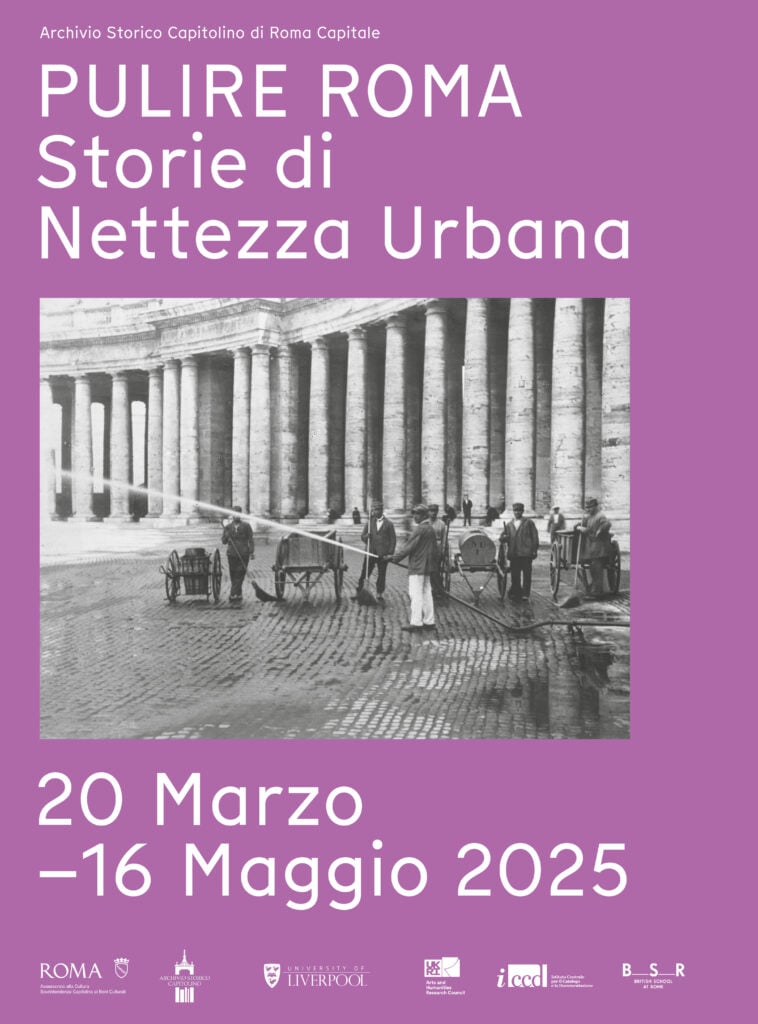

Lo spazio pubblico passa anche dalla nettezza urbana. La mostra Pulire Roma all’Archivio Storico Capitolino

Da un documentario di Antonioni, passando per il neorealismo, fino al monnezzaro nel ventennio fascista. Storia di una città, delle persone che la abitano, delle sue strade e delle sue piazze attraverso gli occhi di chi raccoglie i suoi rifiuti

“Nel corso di una giornata molta gente, molte cose e lavori si sfiorano, che sembrano consueti e noti, e di cui si sa invece ben poco, quel poco soltanto che sta a diretto contatto con gli interessi e la vita di ciascuno di noi. Tutto il resto ci è estraneo. Chi siano e come vivono gli spazzini questi umili e taciturni lavoratori che nessuno degna di uno sguardo di una parola sembra non ci riguardi: gli spazzini fanno parte della città come qualcosa di inanimato eppure nessuno più di loro partecipa alla vita cittadina. con quali occhi la vedranno? Il loro lavoro è cominciato da un pezzo, quando la città si sveglia”. È la voce narrante di N.U. – Nettezza Urbana di Michelangelo Antonioni, 1948, non proprio un documentario, neanche un reportage, piuttosto un collage lirico sulla vita grama degli addetti alla nettezza urbana del Comune di Roma: immagini, scene, scorci, ambienti, avvolti da una musica chapliniana e un b/n ruvido che aumentano la desolazione dickensiana delle condizioni precarie. Il cortometraggio, di proprietà dell’Archivio Luce Cinecittà, è in mostra all’Archivio Storico Capitolino di Roma, all’interno del percorso documentale Pulire Roma: Storie di Nettezza Urbana, storia dal 1870 al 1955, in corso fino al 16 maggio.

Il progetto all’Archivio Storico Capitolino

Pulire Roma: un titolo roboante che evoca il sogno, l’utopia, la chimera, ma anche la realtà, l’esigenza, la norma. L’esposizione entra direttamente negli ingranaggi della città senza speculazioni o concettualismi: come hanno funzionato la pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti dalla proclamazione a capitale fino al secondo dopoguerra? Chi ha lavato i piatti della festa, dopo la Breccia di Porta Pia, mano a mano che la città è cresciuta e cambiata? La Roma Sparita, quella Umbertina, la città del ventennio fascista, la nuova Roma delle temute periferie oggi storiche, quella dei futuri quartieri popolari. Fitta di foto, documenti, lettere, progetti, grafici, preventivi, Pulire Roma è una ricerca shanghai: come tocchi un dettaglio, un argomento, un tema, ne smuovi un altro. “Dopo una prima fase in cui l’amministrazione adotta il sistema utilizzato in epoca pontificia, appaltando a ditte esterne i servizi di nettezza urbana, nel 1886 il Comune assume la gestione diretta della pulizia della città”, spiega la professoressa Francesca Piazzoni professoressa associata dell’Università di Liverpool (School of Architecture), curatrice insieme a Dario Pasquini, postdoctoral researcher e Giorgio Di Noto del percorso documentale, frutto del progetto finanziato dal Consiglio Nazionale di Ricerca Britannico (UKRI), con partner lo stesso Archivio, l’ICCD e la British School at Rome. “La sfida di mantenere la città pulita e di gestire efficacemente i rifiuti urbani ha coinvolto diverse generazioni di amministratori, ognuno dei quali ha dovuto affrontare le difficoltà e contraddizioni proprie del suo tempo”.

1 / 2

1 / 2

2 / 2

2 / 2

I prodotti nella mostra

Pulire Roma: Storie di Nettezza Urbana racconta una città in umido, non nel senso della cucina, ma perché la maggior parte dei rifiuti prodotti dalla città in mostra è quello che oggi chiamiamo umido, e perché per molto tempo il Comune ha previsto l’innaffiamento di piazze e vie con gli idranti (il serbatoio idrico di Via Eleniana a Porta Maggiore serviva anche a questo). Mia madre, nata a metà Anni Quaranta a Prenestino, ricorda i personaggi del cortometraggio di Antonioni e le difficili condizioni di lavoro dei netturbini: I canestrari. Poveracci, andavano casa per casa, col sacco di juta sulle spalle, ritiravano l’umido e poi in strada lo versavano nel secchio di zinco. Il sacco gocciolava perché dentro buttavano di tutto”. Neorealismo in purezza.

Il neorealismo della nettezza urbana

È anche una mostra sul lavoro. Si apre con le commoventi lettere di patrioti risorgimentali, sono richieste di assunzione del 1871, come quella di Gaetano Ferri, che aveva “comandato, durante l’assedio dei francesi alla Repubblica Romana, una squadra per costruire barricate”.Luigi Cisini, anche lui “reduce delle Patrie battaglie” del 1849 e “vittima della polizia pontificia“, incarcerato per sette mesi per aver “favorito la diserzione dei soldati del Papa”, voleva diventare “cantoniere nelle latrine pubbliche”. Poi è la volta dei primi tentativi di aggregazione sindacale e i primi scioperi, i reclami. Come la lettera del carrettiere Raffaele Cardillo (1893), “a bruciapelo cacciato” in quanto “sobillatore”. Le casse della NU soffriranno le difficoltà imposte dalla Prima Guerra Mondiale, poi verranno le rivendicazioni del biennio rosso su salari, orari e garanzie, e lo scioglimento dei sindacati.

1 / 3

1 / 3

2 / 3

2 / 3

3 / 3

3 / 3

Come evolve la nettezza urbana

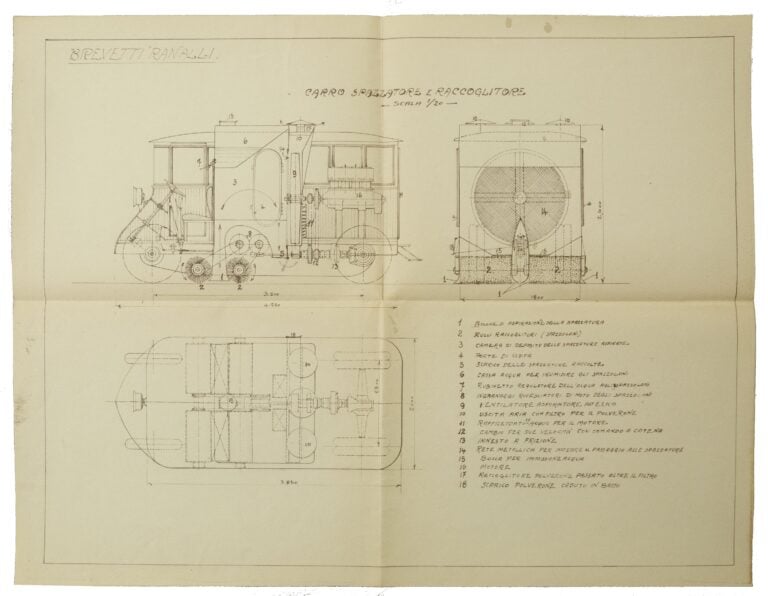

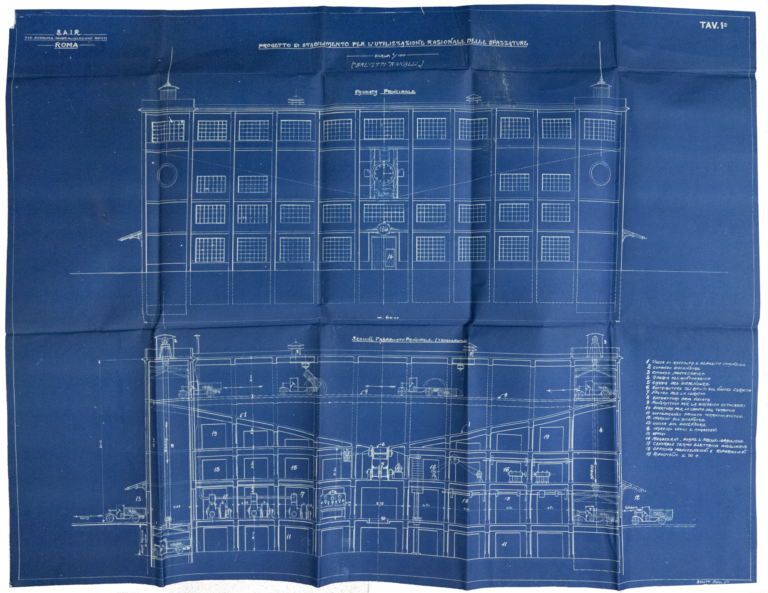

Nel materiale ritrovato nell’Archivio Capitolino diretto da Federica Pirani, con il supporto di Rosarita Digregorio e Monica Capalbi nelle ricerche di Piazzoni e Pasquini, ci sono i tentativi di ammodernamento delle tecniche di pulizia e di gestione delle immondizie, ovvero gli sforzi per andare oltre le targhe papaline col “divieto di fare monnezzaro” sotto i palazzi. Ecco allora documenti di progetti, sperimentazioni, proposte, prototipi per la raccolta su strada, innaffiatoi, impianti di riciclaggio e sterilizzazioni. Gli Anni 20 sono i più vivaci. Il primo camion ufficiale per trasporto rifiuti è del 1928, è l’addio a carri e quadrupedi. L’idea di un inceneritore è caldeggiata più volte nei decenni, dalla fine dell’Ottocento ma non se ne farà mai nulla, nonostante gli opuscoli mandati dal sindaco di Zurigo nel 1904. Nel 1927 i carri diretti alla centrale sulla Casilina, che trasportano i rifiuti raccolti a Piazza Vittorio, Salario-Nomentano, Campo de’ Fiori e Prati, vengono bloccati a sorpresa. E ispezionati scientificamente per un esperimento: chi consuma cosa? In vari punti della città vengono installati sotto il manto stradale una serie di depositi temporanei di rifiuti, sono i pozzetti Augias, brevetto torinese. Ma non è rimasta traccia di una mappa che li localizzi.

Il fascismo della nettezza urbana

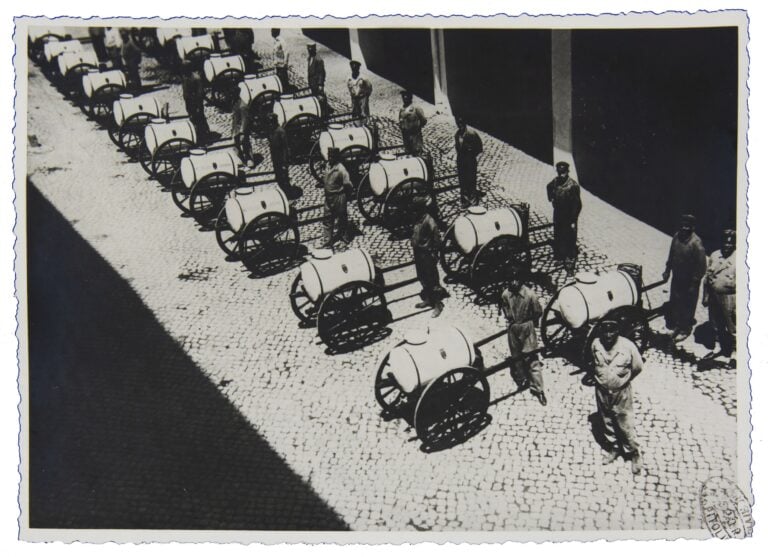

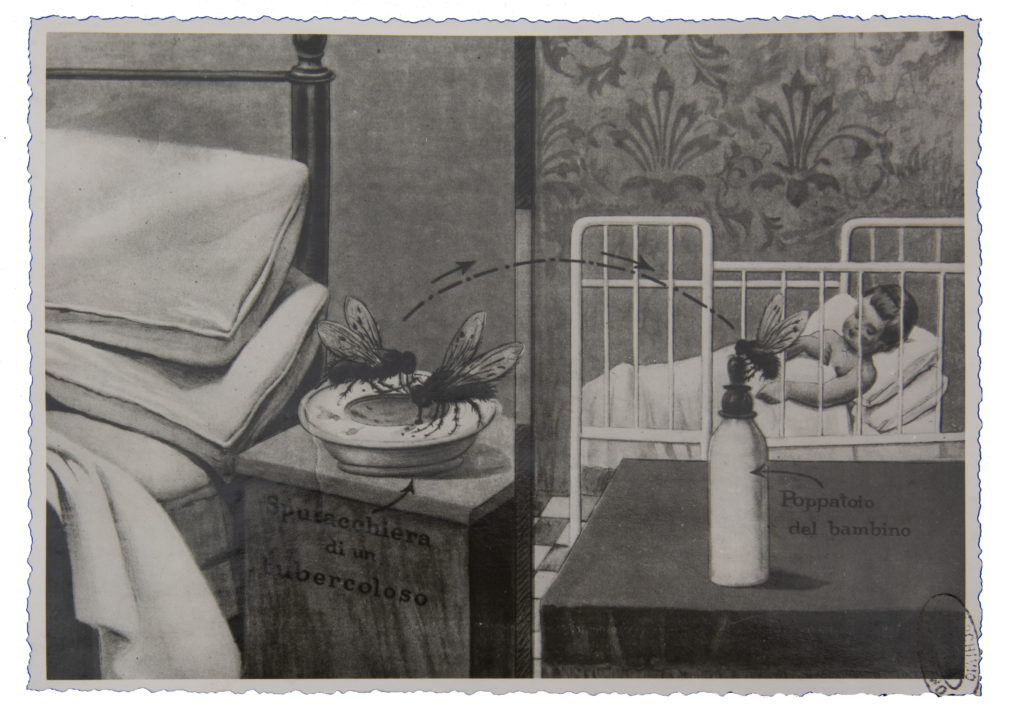

Pulire Roma ci dice che la “necessità di igiene pubblica” viene fatta rientrare nel discorso delle delittuose demolizioni di quartieri storici a opera di Mussolini e che paradossalmente negli stessi anni c’è “la guerra alle mosche”: un cartello propagandistico rivolto alle famiglie illustra il contatto fra mosche, escrementi e cibo, mentre delle foto anni 30 mostrano batterie di carretti con serbatoio con netturbini che irrorano “i fascetti sistemati sopra le fosse per il deposito temporaneo delle immondizie nelle vie”.

Col ventennio per un verso si torna al passato: “Il fascismo, spiega Dario Pasquini, utilizza largamente il sistema degli appalti a ditte esterne, come le imprese Elia Federici, Tudini & Talenti e Romolo Vaselli, per le zone periferiche della città, che diventano sempre più ampie e numerose”. Ditte a cui sarà rinnovato l’incarico e che dovranno affrontare il massiccio incremento dei rifiuti – non più solo l’umido – negli anni del boom economico (l’Ama arriva nel 1994, e tra l’altro i Talenti sono gli imprenditori edili dell’omonimo quartiere). Ma prima c’è l’inevitabile crisi di mezzi e risorse dell’immediato dopoguerra, caos e discariche abusive, e si torna dunque alla desolazione dickensiana del filmato di Antonioni, in cui compare anche il modello del carretto dei rifiuti più drammatico della storia della Resistenza romana, quello utilizzato per l’attentato gappista a via Rasella. Ma questo la mostra non lo dice, se n’è accorto tempo addietro Carlo Galeazzi, architetto e fondatore della pagina facebook “Roma città aperta. Gli Anni della guerra”.

Scopri di più

Stefano Ciavatta

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione, Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati