Il mistero della cappella di San Galdino vicino Milano: spunta l’opera di un pittore leonardesco

Chi fu l'artista che intorno al 1518 decorò la piccola cappella in piena campagna lombarda? Che relazione c’era tra l'artista e la bottega del Moietta, attivo nel convento dell'Annunciata di Abbiategrasso? Alcuni indizi inducono a pensare che si possa trattare dell'opera prima di un giovane Cesare Magni

antiche risaie celano un patrimonio artistico sorprendente, sorge la Cappella di San Galdino a Zelo Surrigone; luogo che, oltre a testimoniare la devozione dei nobili locali, rivela una sofisticata impronta estetica, frutto di un fermento rinascimentale che travalica i confini urbani. Questo oratorio, edificato in una piccola località vicino ad Abbiategrasso nel 1518 per volontà dei fratelli Gabriele e Bernardo Sala (de Salio), si presenta come un interessante enigma artistico che merita uno studio approfondito e multidisciplinare.

L’enigma artistico della Cappella di San Galdino a Zelo Surigone

Il contesto in cui sorge la cappella si inserisce in un panorama territoriale in cui Milano e il suo hinterland agricolo fungono da viva fucina di innovazioni artistiche. A pochi chilometri da Zelo Surrigone sorge ad esempio il Convento dell’Annunciata, il capolavoro artistico di Abbiategrasso (purtroppo non molto valorizzato da un’amministrazione locale). Sappiamo dalla firma che l’artista leonardesco Moietta, al secolo Nicola Mangone da Caravaggio, realizzò gli affreschi entro il 1519.

Le possibili connessioni tra la cappella di San Galdino e il convento Abbiategrasso

Sarebbe forse possibile mettere in collegamento le due opere, ossia la cappella di San Galdino a Zelo Surrigone e l’Annunciata di Abbiategrasso? Approfondiremo nel corso dell’articolo le varie opzioni che la critica sta soppesando, come se si trattasse di un “cold case” irrisolto con vari sospetti ma nessun colpevole assodato (per il momento).

L’epoca nella cappella di San Galdino cui fu realizzata – i primi decenni del Cinquecento – rappresenta un momento di fermento in cui le idee rinascimentali si diffusero anche al di fuori dei centri urbani, adattandosi alle esigenze e alle risorse delle comunità rurali. I Sala, proprietari terrieri di spicco provenienti da Quargnento, videro nell’edificazione di un oratorio decorato in maniera innovativa l’occasione per imprimere alla loro terra un segno indelebile di appartenenza e di sofisticazione culturale.

L’edificazione della cappella, il cui termine post quem è attestato dal 1518 con un’epigrafe incisa sulla facciata, dall’esterno – piuttosto sobrio – nulla lascia presagire della sontuosità decorativa interna, caratterizzata da una estensione della decorazione ad affresco che si estende dalla volta alle pareti laterali. La scelta della monocromia bruna – una tonalità che richiama la seppia e che dona una patina antica – su uno sfondo azzurro crea un contrasto vibrante, esaltando la tridimensionalità delle figure e la profondità dello spazio.

La sontuosa decorazione interna della cappella di San Galdino nel milanese

Uno degli aspetti più affascinanti della decorazione interna è rappresentato dalla volta a ombrello, rivestita da un intricato pergolato di rami e foglie, identificate come foglie di gelso, eseguite in una monocromia bruna su sfondo blu. Questa scelta non è casuale: l’ispirazione viene chiaramente tracciata dalla Sala delle Asse, dipinta da Leonardo da Vinci nel Castello Sforzesco, sebbene qui l’elemento venga reinterpretato in chiave “rustica” e adattato alle esigenze di un piccolo oratorio rurale. I tronchi dipinti, che emergono dai basamenti architettonici sulle pareti, si intrecciano seguendo le nervature della volta, creando una sensazione di movimento e di continuità che guida lo sguardo verso il soffitto. Tale strategia compositiva, che trasforma l’ambiente in un “bosco pittorico”, evidenzia una consapevolezza raffinata della prospettiva e della luce, elementi cruciali nella pittura rinascimentale. La decorazione “ad tronchonos” può essere contestualizzata all’interno del mondo artistico delle botteghe di ispirazione bramantesca, complicando ulteriormente l’identificazione dell’artista responsabile delle decorazioni.

1 / 15

1 / 15

2 / 15

2 / 15

3 / 15

3 / 15

4 / 15

4 / 15

5 / 15

5 / 15

6 / 15

6 / 15

7 / 15

7 / 15

8 / 15

8 / 15

9 / 15

9 / 15

10 / 15

10 / 15

11 / 15

11 / 15

12 / 15

12 / 15

13 / 15

13 / 15

14 / 15

14 / 15

15 / 15

15 / 15

Le ipotesi attributive sugli affreschi della cappella di San Galdino

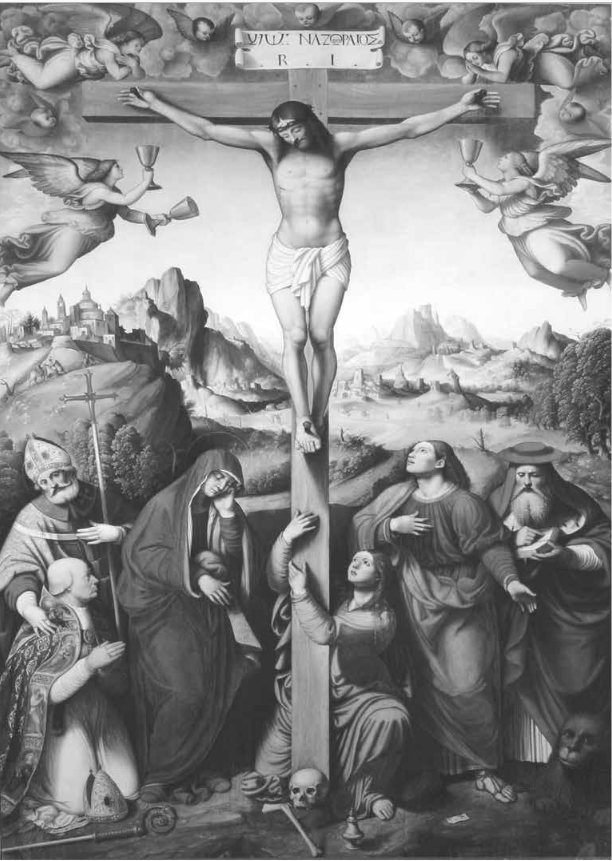

Le numerose ipotesi attributive che circolano attorno agli affreschi di Zelo Surrigone riflettono la complessità della scena artistica lombarda del Cinquecento. Tra le letture più affermate, spicca quella di Nicola Mangone, detto il Moietta, attivo nel 1519 al convento dell’Annunciata ad Abbiategrasso. L’analisi tecnica dei volti – in particolare i tratti caratteristici come la rotondità della punta del naso e la lieve gibbosità tra il collo e il mento – sostiene questa attribuzione, suggerendo che tali elementi possano costituire una cifra stilistica riconoscibile nel corpus del Moietta. Alcuni studiosi, come Sandrina Bandera, in occasione del volume monografico relativo al termine dei restauri dell’Annunciata in effetti hanno portato avanti la pista del Moietta come autore degli affreschi di Zelo Surrigone, a nostro modesto avviso in modo non del tutto conclusiva. Il sospettato Moietta andrebbe forse rilasciato per mancanza di prove, anche se evidentemente non ha un alibi.

Forse alcune decorazioni a monocromo presenti all’Annunciata, come un monaco di sapore bramantinesco, presente a fianco dell’arcone trionfale del convento abbiatense, sul lato destro della parete, può ricordarci i modi dell’autore degli affreschi di Zelo? In effetti pare che l’affresco, anch’esso in monocromia, sarebbe stato realizzato in una fase precedente rispetto agli affreschi del Moietta. Chissà che non sia stato proprio un artista della cerchia di Nicola Mangone, magari un eccellente comprimario della sua bottega, a decorare la piccola cappella di San Galdino…

Cesare Magni il possibile autore degli affreschi di San Galdino a Zelo Surrigone

Un nome tra tutti spicca per talento: Cesare Magni (Milano 1492-1534). La possibilità che il ciclo di affreschi di San Galdino a Zelo Surrigone sia l’opera prima del leonardesco è forse la più affascinante: è ben noto infatti che Cesare entrò in bottega da Fermo Tizzoni da Caravaggio sin dal 27 marzo 1511 (come si evince da un documento firmato dallo zio Agostino) e vi restò per quattro anni. Fermo Tizzoni fu in stretta relazione con l’ambiente degli artisti caravaggini di Milano, come dimostrato dalle proteste del febbraio 1510 e del maggio 1511 contro l’elezione di Giovan Pietro da Conte come priore dell’Accademia di San Luca di Milano. Numerosi pittori preferivano come priore la figura ben più elevata di Zenale.

Il legame tra il Moietta e Cesare Magni nella Milano del Cinquecento

Nel maggio 1511 in particolare troviamo come firmatario anche un giovane capo bottega caravaggino di nome Nicola Mangone, detto il “Moietta”, che lavorerà ad Abbiategrasso nel 1519. Sarebbe dunque possibile pensare che in Cesare Magni, nel periodo di bottega milanese presso Fermo Tizzoni, sia entrato in contatto ed abbia conosciuto Nicola Mangone? Sarebbe sorprendente se così non fosse accaduto. E nel 1515, una volta concluso l’apprendistato da Fermo Tizzoni, non avrebbe potuto unirsi alla compagine di un altro caravaggino d’eccellenza come il Moietta per aiutarlo nella realizzazione di estesi cicli d’affresco come quelli che il capo bottega si apprestava a cominciare ad Abbiategrasso?

Forse in quell’occasione, a conclusione dei lavori dell’Annunciata o in concomitanza con essi, i de Salio chiesero al giovane capo bottega Moietta di consigliare loro un giovane e promettente artista da mettere alla prova presso la vicina cappella di San Galdino a Zelo Surrigone. Alla conclusione dei lavori di edificazione della cappella di Zelo, Cesare Magni avrebbe avuto 26 anni, un’età più che sufficiente per un primo lavoro in autonomia. Quello che si considera essere uno dei primi dipinti di Cesare Magni, un’Adorazione dei Magi della collezione Borletti di Milano, risalente al 1526 circa, potrebbe in effetti presentare alcuni punti in comune con il più acerbo tratto, di tradizione ancora marcatamente zenaliana, che contraddistingue le figure di San Galdino. A livello stilistico possiamo evidenziare come certi volti squadrati, di gusto squisitamente lombardo, alcune gibbosità nella resa del naso, i panneggi morbidi e la rappresentazione delle mani facciano giù presagire ad alcuni elementi caratteristici di Cesare Magni.

L’analisi del simbolo araldico nella cappella di Zelo Surrigone

Nella tesi di dottorato del 2016 di Luca Tosi, che attualmente ricopre la carica di conservatore delle Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco di Milano, troviamo un’interessante analisi sul simbolo araldico che compare al centro della volta della cappella di Zelo Surrigone, che secondo l’autore riproduce per metà l’aspetto dello scudo araldico della casata dei Sala/de Salio, mentre per l’altra metà il simbolo della famiglia dei Magni. Era Cesare Magni un membro di un ramo laterale della famiglia dei Magni, ben inserita nel circolo delle famiglie di élite milanesi? Quello che sappiamo è che Cesare era figlio illegittimo di Francesco Magni, appartenente -secondo le fonti- ad “un’illustre famiglia milanese”, forse la stessa il cui simbolo campeggiava nella metà dello scudo rappresentato sulla volta di San Galdino. Questo è quello che lascia intuire la definizione del padre Francesco come “dominus” (“filius quondam domini Francisci”, così si definiva Cesare il 20 febbraio 1524 nel suo testamento, vedi “Atti dei Notai di Milano”, b. 7135).

Le origini illustri del possibile autore degli affreschi in San Galdino

Per quanto riguarda il potere economico della famiglia, questo è ben dimostrato dal vero e proprio “tesoretto” che Cesare eredita dallo zio Agostino, secondo un documento dell’Archivio di Stato di Milano risalente al 22 febbraio 1519: ben mille lire imperiali, corrispondenti ad una quantità esorbitante di dodici chili d’argento! Una tale somma, al cambio attuale, sarebbe superiore ai diecimila euro, una quantità più che sufficiente a costruire varie cappelle della dimensione di San Galdino. Pertanto, la scelta del giovane Cesare come decoratore della cappella dei Salio-Magni potrebbe essere un incarico opportuno, affidando il giovane alle cure e al supporto logistico di un caravaggino amico come Nicola Mangone, stretto collaboratore di Fermo Tizzoni che aveva curato gli studi “a bottega” del ragazzo. Risulta curiosa a questo proposito anche la firma da parte dello zio Agostino Magni ritrovata sul documento di iscrizione del giovane Cesare (anzi, “agendo per conto di Cesare”) come apprendista presso la bottega di Fermo Tizzoni da Caravaggio del 27 marzo 1511.

Lo zio Agostino Magni, d’altra parte, doveva essere un membro piuttosto potente della famiglia, dato che da un atto notarile del 7 aprile del 1489 conservato all’Archivio di Stato di Milano risulta che egli (o un suo omonimo, figlio di un tale Cristoforo) avesse in precedenza venduto un territorio in zona San Vittore alla famiglia De Riuriis per 4400 lire imperiali. Per una curiosa beffa del destino, dagli atti all’Archivio di Stato di Milano si evince che quel terreno in seguito sarebbe stato confluito nei possedimenti Sforzeschi e da questi sarebbe stato concesso agli Atellani: oggi ospita la celebre “vigna di Leonardo” e la cosiddetta “Casa degli Atellani”.

Le decorazioni della cappella di San Galdino: una questione ancora aperta

Ulteriori ricerche potrebbero, in futuro, fornire prove più solide per confermare questa ipotesi, collegando in maniera più cogente la figura del pittore Cesare Magni con la casata Magni a cui apparteneva il blasone rappresentato nella metà dello scudo araldico della volta della chiesa dei Sala/de Salio.

Qualche dato interessante dai restauri conclusi nel 2024 in effetti è emerso: una delle ipotesi che Luca Tosi prendeva in considerazione nel suo lungo saggio era che il blasone dei Sala-Magni fosse frutto di una modifica successiva alla decorazione ad affresco degli interni risalente al 1659. Il restauratore della cappella Luigi Parma durante il restauro ha avuto modo di osservare da vicino lo scudo sulla volta della cappella di Zelo Surrigone: “Durante i restauri non sono state trovate tracce di ridipinture successive. Pertanto lo stemma che vediamo è quello originale”, ha affermato Parma. L’autore degli affreschi leonardeschi potrebbe dunque essere anche l’autore della decorazione del blasone congiunto Sala-Magni, un dettaglio che parrebbe non contrastare con l’ipotetica attribuzione degli stessi a Cesare Magni.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

La cappella di San Galdino: un intreccio di numerosi filoni interpretativi

Quello che è sicuro è che l’analisi degli affreschi della Cappella di San Galdino a Zelo Surrigone si configura come un vero e proprio laboratorio ideale in cui si intrecciano numerosi filoni interpretativi. La fusione di influenze leonardesche, zenaliane e bramantesche testimonia la complessità della scena artistica lombarda del Cinquecento, in cui la grande tradizione dei maestri si espandeva anche nelle periferie, trovando espressioni diversificate a seconda delle esigenze locali. In questo caso, l’autore degli affreschi ha riprodotto l’intreccio di gelsi della Sala delle Asse del Castello di Milano in piena campagna, come se le pareti si aprissero alla natura circostante.

Chi può essere stato il “colpevole” di aver realizzato un tale capolavoro in piena campagna milanese? In attesa che si trovi la “prova regina” e che la giuria si esprima con una sentenza definitiva, non possiamo fare altro che invitare la cittadinanza alla visita ad un tale gioiello, così bello quanto di dimensioni ridotte. La sensazione che si prova è quella di trovarsi all’interno di una vera e propria stanza delle meraviglie: è ad un tempo strano ed affascinante sentirsi così intimamente vicini ad un grande artista leonardesco ancora tutto da scoprire.

Thomas Villa

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati