Dialoghi di Estetica. Le parole passeggere dell’artista Elena Bellantoni

Artista dell’anno 2023 secondo Artribune, Elena Bellantoni è tra i finalisti del premio Mario Merz a Torino. La sua opera politica attraversa e trasfigura il senso del vuoto tra realtà immaginazione e istinto creativo. Ce ne parla in questa intervista

Artista, Elena Bellantoni (Vibo Valentia, 1975), svolge la sua ricerca concentrandosi soprattutto sui temi della identità e della alterità mediante l’uso del linguaggio e del corpo considerato come uno strumento di interazione. Per le sue opere lavora con più mezzi espressivi: disegno, video, installazione, performance, pratiche relazionali e partecipative. Nel 2024 è selezionata tra i finalisti del Mario Merz Prize alla Fondazione Merz di Torino. Bellantoni, nel 2023, apre la sfilata di Dior primavera-estate 2024 con l’installazione NOT HER presso i Giardini delle Tuileries di Parigi. Nel 2018 è tra gli artisti vincitori della IV edizione di Italian Council del MiC (Ministero della Cultura) e nel 2019 presenta il libro dell’intero progetto On the Bredline al MAXXI di Roma con un focus su tutta la sua produzione video. Nel 2023 Bellantoni ha pubblicato con la casa editrice Castelvecchi, nella collana Fuoriuscita, il suo libro Parole passeggere La pratica artistica come semantica dell’esistenza. Questo dialogo porta alla luce alcuni dei temi ricorrenti nella poetica di Elena Bellantoni: il rapporto con la realtà, il ruolo dell’immaginazione, l’istinto creativo e le reazioni al vuoto, la tenacia e il discorso politico.

Piuttosto che offrire eventuali sguardi sul mondo, con le tue opere cerchi di condividere i diversi modi in cui ti avvicini a esso. L’uno non esclude l’altro, ma penso che nel tuo lavoro prevalga la seconda inclinazione rispetto alla prima.

In generale va così. Anche nelle mie opere di carattere più relazionale e partecipativo, penso risalti quella inclinazione: ossia la scelta di proporre degli esercizi immaginativi che ho la necessità di rendere condivisibili. Questo modo di avvicinarmi al mondo non si basa solo sul mio “criterio” di leggere il reale o di sentire, piuttosto sulla possibilità stessa di renderli in qualche modo condivisibili con gli altri. Perché ciò avvenga è infatti fondamentale riuscire a lavorare in modo proiettivo.

Che cosa vuoi dire?

Si tratta di riuscire a liberare lo sguardo quando facciamo esperienza di qualcosa: dopo averne introiettati i frutti e averli fatti nostri, è decisivo rielaborarli con una nostra proiezione. ‘Lavorare in modo proiettivo’ significa che ciò su cui lavoro potrà avere valore per chi ne farà esperienza nel momento in cui sarà possibile farlo proprio attraverso una nuova proiezione. L’obiettivo per me è rendere collettivo qualcosa che in origine era entrato nella mia personale sfera di interesse, che non è necessario che emerga in modo palese. Il mio lavoro poggia sempre su diverse stratificazioni, il pubblico liberamente ne coglie i diversi aspetti. L’opera non è mai un sistema chiuso e basta. Benché possa assegnare un ruolo considerevole alle immagini, esse non sono il solo esito che conseguo.

I modi in cui ti esprimi, infatti, non sono immediatamente riconducibili alla centralità delle immagini. L’idea che ho è che a guidarti siano anche i tuoi personali modi di reagire al vuoto.

Credo che possa andare così nella misura in cui il mio è anzitutto un lavoro che svolgo sul piano dell’immaginazione. ‘Reagire al vuoto’ per me vuol dire anzitutto affrontare un pensiero e un linguaggio che poi prenderanno forma. Fin da subito mi metto al lavoro nella mia testa, mi interrogo per capire se quello che immagino possa funzionare, quali direzioni prenderà l’effettiva formalizzazione. Il vuoto c’è principalmente perché si tratta in gran parte di un lavoro sulla mancanza e allo stesso tempo anche sulla presenza. In un certo senso il vuoto è sempre vivo perché devo fare i conti non solo con lo spazio in cui andrò a operare ma prima di tutto anche con me stessa, ogni volta con un posizionamento diverso, con una risposta urgente e necessaria.

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Dove ti porta questo tuo modo di lavorare?

Dapprima alla constatazione che è necessario riportare le cose a terra. C’è un fattore che chiamo ‘gravità’, intendendo non solo l’eventuale peso delle cose ma anche il fatto stesso che dopo averle escogitate le opere vanno verso la terra. Ecco, quella gravità è probabilmente il principale ingrediente del mio lavoro che rende possibile la trasfigurazione della pesantezza in qualcosa di più sottile. Così reagisco al vuoto, ottenendo qualcosa di meno ingombrante che credo, in fondo, possa essere inteso ancora con la parola ‘immagine’. Questo perché vado sempre cercando una sintesi per qualcosa che originariamente è complessità: l’immagine deve rendere una idea senza però mostrare molti elementi che anticipano l’opera o che sono legati alle fasi della sua elaborazione.

Questa tua associazione tra immaginazione e gravità rende manifesta tanto la tua inclinazione realista quanto il ruolo che ha l’arte come trasfigurazione.

Ci sono sempre più livelli da considerare: quello dell’essere umano in quanto agente che opera nel mondo, quello dell’attività necessaria a ottenere l’opera. Ma andando con ordine, per me vi è anzitutto un rapporto di scrittura dello spazio, sia quando lavoro con il linguaggio, sia quando uso direttamente il corpo. Per me si tratta sempre di un rapporto di scrittura. Da una parte, mi interessano i movimenti, le continue dinamiche che animano le arti rendendole possibili. Dall’altra, a essere decisivo è sicuramente il ruolo del mio istinto.

Soffermiamoci un momento su questo secondo tema: in che misura l’istinto è parte dei tuoi processi di creazione artistica?

Quando riesco a trovare un punto di incontro tra quello che immagino e come possono andare le cose nella realtà, ecco, lì accade il lavoro. Il passo successivo sarà quello della formalizzazione, guidato da quell’approccio profondamente istintivo che contraddistingue le mie attività da sempre.

Spesso tu riassumi il tuo modus operandi dicendo che “il tuo lavoro è più grande di te”.

Sì, perché in fondo io sono al servizio del mio lavoro, io sono “un’operaia”. Lo sostengo e lo difendo. Svolgo più attività, ma il mio lavoro è vasto. Oggi mi è ancora più chiaro che sia così, ossia che si tratta di una condizione che implica responsabilità su più fronti. Fare arte vuol dire avere anche un ruolo sociale e pubblico. Quella dimensione totale dell’arte penso si palesi nella sua assolutezza, nel suo inglobare praticamente tutto. Ma il suo carattere più vero credo sia proprio la possibilità di trasfigurare il reale.

Per riuscirsi tu operi attraverso quelle che potremmo chiamare ‘imprese che sfiorano l’impossibilità’. Voglio dire, un aspetto imprescindibile della tua poetica è sicuramente la tenacia che la alimenta.

Sì, difatti penso alle mie opere come a delle ‘prove di esistenza’. Vi è da parte mia una costante necessità di misurarmi con quella stessa tensione che determina la loro creazione. Questo richiede che io mi debba disporre in modo soddisfacente, prima di tutto attraverso quelli che sono dei moti di resistenza. Quelle ‘imprese che sfiorano l’impossibilità’, come le chiami tu, sono prove che hanno anche un sapore ironico. Attraversare il Mediterraneo in bicicletta: è ovviamente una sfida già difettosa fin dalla sua formulazione! Ma queste imprese per me funzionano sempre così: non si può fare, ma io ci provo lo stesso.

Perché?

Provarci per me vuol dire riuscire a trovare una relazione tra ciò che vi è fisicamente e qualcos’altro che forse potremmo dire sia metafisico. La chiave è sempre il mio approccio simbolico: un gesto mi permette di rendere manifesto un tema, un certo materiale mi consente di mostrare un quesito. Questa relazione me la figuro come un chiasma, tra la concretezza del mondo e la sfera più astratta di quello che chiamiamo ‘arte’. Stabilire una relazione tra la storia personale e quella collettiva anche grazie mezzi diversi da quelli che si potrebbero usare in altre attività di ricerca è possibile proprio grazie all’arte.

Quello che formuli allora è un discorso che potremmo dire sia ‘politico’, nella misura in cui riguarda anzitutto le condizioni di possibilità per esprimersi.

Sono d’accordo con te, penso che il mio sia un modo di elaborare e rielaborare una politica del linguaggio con più i mezzi. L’obiettivo è riuscire a tenere insieme un piano poetico e uno politico, cercando di non cadere troppo nella retorica e di non essere didascalica. Poesia e gesto performativo vanno insieme perché il mio è un lavoro che procede per immagini e sintesi. L’arte non è un atto magico. C’entra con il rituale ma per me è più una questione di accesso a discorsi preesistenti. Se volessimo considerarla un gioco, allora dovremmo ammettere che è un gioco molto serio. Le regole che decidi di accettare sono infatti importanti proprio per riuscire a svolgerlo e a stabilire un accesso al mondo.

È per questo che sei così interessata alla luce?

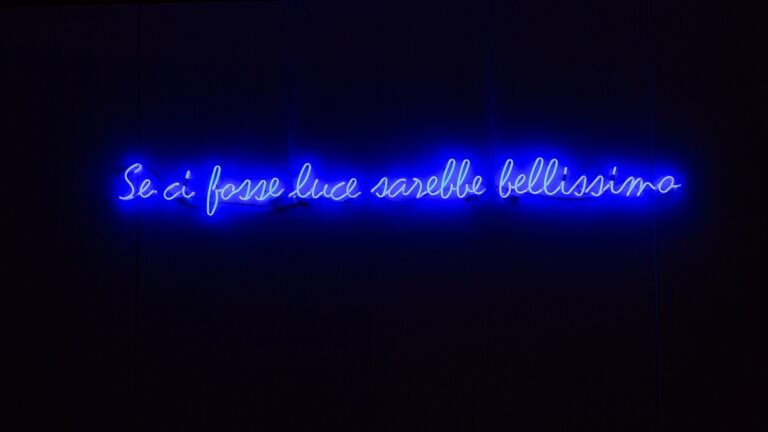

Forse, perché in fondo è una costante per la trasfigurazione. Ci ho lavorato usando il neon ma anche menzionandola come soggetto: per esempio, Se ci fosse luce sarebbe bellissimo segue un procedimento retorico vicino all’ossimoro. È un modo di riscrivere l’uso delle cose o delle parole che poi acquisiranno altri significati. Credo che spesso vi sia luce anche quando lavoro sull’abisso, sulle trame cupe del nostro stare nel mondo, come accade in un’altra mia opera, Lucciole, nella quale racconto una ‘storia emotiva italiana’ nel periodo tra il 1975 e il 2015.

Davide Dal Sasso

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati