Divenire ciò che non si è. La risposta di Federico Ferrari a Emanuele Coccia

Federico Ferrari, docente di Filosofia dell’arte e Fenomenologia delle arti contemporanee all’Accademia di Belle Arti di Brera, controbatte alle riflessioni del filosofo Emanuele Coccia pubblicate qualche giorno fa su Artribune e dedicate alle potenzialità dei social network.

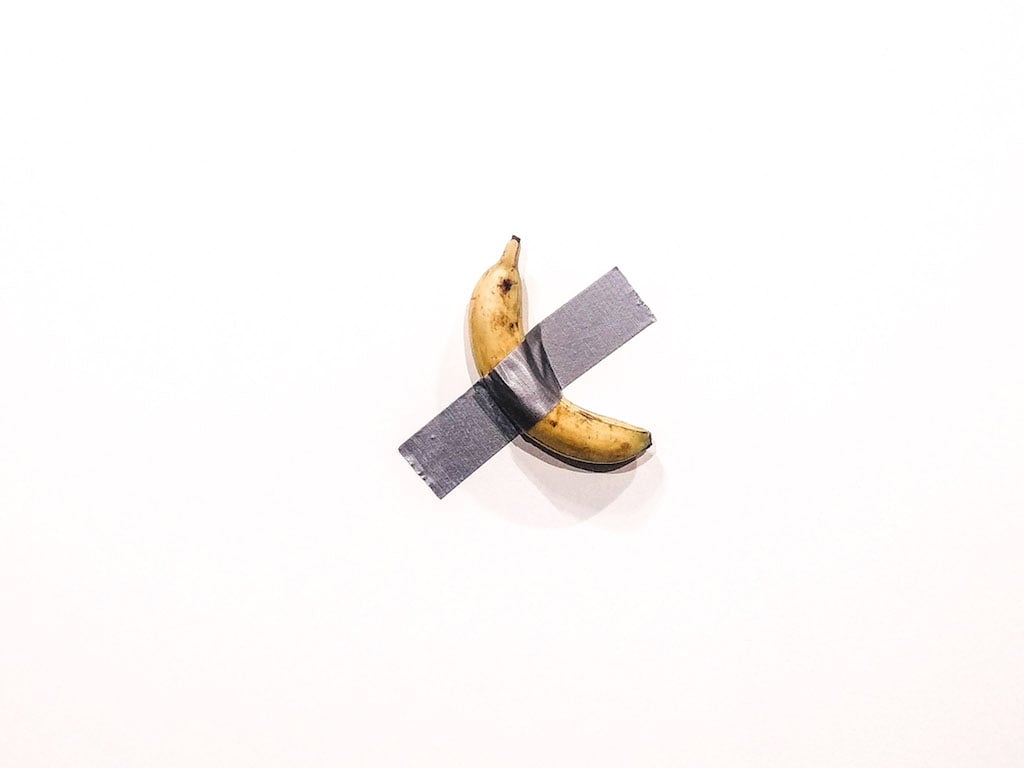

Sul finire degli Anni Sessanta ci fu un’intera generazione di intellettuali, capeggiati da Umberto Eco, che ci spiegarono che il futuro della cultura sarebbe stato nella sua capacità di fondere l’alto e il basso, il pensiero più raffinato con la cultura popolare, l’arte del romanzo con la fiction televisiva. Sicuramente questi intellettuali avevano visto giusto, la cultura è diventata, per la sua quasi totalità, quello che loro avevano profetizzato e, poi, realizzato. Molti, quindi, oggi, se non quasi tutti, sono ben felici del panorama attuale della cultura mondiale. Osannano Cattelan, i processi postproduttivi, le geniali radicantate alla Bourriaud, le intervistine di Obrist, le campagne di Dior come opere d’arte, fino alle ferragnate botticelliane. C’è posto per tutto e per tutti. Tra questi, buon ultimo, Emanuele Coccia, che non è toccato dal pensiero che persino Eco, apprendista stregone a cui era sfuggita dalle mani la magia evocata, sul finire della sua vita qualche dubbio se lo era posto sulle magnifiche sorti e progressive della popculturalizzazione del mondo, cioè sull’euforia del nuovo che avanza spazzando via il vecchiume delle forme morte. Coccia è fiducioso. Ma su cosa fonda questa sua fiducia? Sul passaggio del testimone tra le forme sperimentali novecentesche e i nuovi media.

L’ARTE E L’IO IERI E OGGI

Sì, Coccia ritiene, in un cortocircuito agghiacciante, che la letteratura sperimentale del primo Novecento (Joyce, Woolf, Proust) si riveli come prodroma del nostro profilo Facebook o Instagram. Il filosofo dei millenial, come è stato definito dai media in cui ci invita a riporre le nostre speranze, concepisce la letteratura come una forma di rappresentazione e articolazione dell’Io (“il compito che era stato per secoli affidato alle arti, quello di dar forma al nostro io”). Per lui le arti tutte, poiché il suo discorso tracima in una contaminazione e fusione delle arti, sono questa articolazione finzionale di un Io che si strugge per darsi un’immagine di sé, per divenire qualcosa nel mondo attraverso la prassi artistica. Visione, questa sua, che, ai miei occhi, pare quanto meno riduttiva, se non del tutto aberrante. La letteratura è sempre stata altro dal piccolo Io dell’autore. Penso che se Proust – il Proust di Contro Sainte-Beuve – leggesse una cosa del genere, si rivolterebbe nella tomba (per non parlare di Joyce; la Woolf, pur essendo assai attenta al legame tra il suo esperito e la scrittura, aveva ben chiaro come lo shock del reale fosse solo un pretesto o, meglio, un innesco per inoltrarsi dove l’Io esplode e non ha più corso). L’arte, nel suo insieme, ha un valore solo nel punto in cui il piccolo Io dell’autore scompare, per lasciare spazio a un sentimento anonimo in cui ogni lettore può riconoscersi. Altrimenti, con buona pace della letteratura, è una forma di autoterapia (uso in termini colti e à la page da circa trent’anni, cioè dall’affermazione della popculturalizzazione) o, per essere più schietti e molto pop, un grandissimo atto masturbatorio.

“Se ci si dimentica che i social producono finzione allo stato puro, come sa ogni buon millenial, si rischia di scambiare l’account Instagram per la realtà”.

Non a caso Coccia, nel suo argomentare, si richiama, implicitamente, a un filone dell’arte contemporanea che potremmo far derivare dal motto di Beuys “ogni uomo è un artista”. Massima che chiunque frequenti un’accademia di belle arti ha modo di verificare quotidianamente nella sua follia allucinatoria. Non ogni uomo è un artista, purtroppo. Non basta avere un’ideuzza o buttare quattro colori qua e là per fare un’opera d’arte. Forse queste pratiche aiutano, come dice Coccia, a creare “auto-fiction che servono a diventare ciò che si è”, ma quello che gli oltre mille iscritti a un’accademia come Brera diventano, posso assicurare Coccia, non è un artista, anche se tutti lo desiderano e molti lo fanno credere attraverso la propria immagine social. Uno o due (esageriamo, dieci) all’anno lo diventano. Gli altri no. E non va certo diversamente in qualunque altra istituzione artistica del mondo.

L’AUTO-FICTION SUI SOCIAL MEDIA

Quel che davvero risulta incomprensibile è quale ingenuità colga un filosofo raffinato come Coccia, che ha scritto libri di grandissimo spessore sulla filosofia medievale e sulla questione del sensibile, quando si confronta con argomenti come le arti nel loro insieme. E come questa ingenuità – comunque, colpevole dopo le esperienze degli Anni Sessanta, di cui dicevo all’inizio – lo spinga a discorsi quasi imbarazzanti sull’uso dei social network come fonte della nuova letteratura mondiale e, non dubiterei, delle arti tutte del futuro. Che dalle immaginette seriali di Instagram sorga un nuovo immaginario artistico è cosa che sento dire da almeno un decennio. A tutti rispondo di mostrarmi qualcosa. In genere, si sorvola o si mostrano “cose” la cui consistenza è imbarazzante. E che dall’intrecciarsi dei post di Facebook appaia la nuova Recherche mi pare affermazione che rasenta i limiti del grottesco. A meno che si riporti tutto all’ancor più grottesco fondamento teorico per il quale l’arte è una forma di “auto-fiction che serve a diventare ciò che si è”. Ma l’arte non è mai stata questa cosa, dagli Egizi fino a Rothko, dai Greci fino a De Dominicis, dagli Etruschi a Richter. Se ci sono eccezioni, sono appunto eccezioni.

“L’arte, nel suo insieme, ha un valore solo nel punto in cui il piccolo Io dell’autore scompare, per lasciare spazio a un sentimento anonimo in cui ogni lettore può riconoscersi”.

Ma diamo per buona l’ipotesi di partenza di Coccia. Sicuramente i profili Facebook e Instagram sono forme di auto-fiction, di creazione di personalità virtuali. Certo, ma occorre subito aggiungere che rispondono all’appagamento allucinatorio del proprio desiderio narcisistico. Coccia ha ancora ragione, citando Ludmer, a ricordarci che i nuovi media sono “fabbriche di realtà”, di cui gli influencer sono i nuovi eroi (qui Coccia si approssima ai vertici teorici di Bourriaud quando, in Post-production, sostiene che il nuovo artista è un Dj, che può finalmente disinteressarsi della creazione). Ma, anche in questo caso, occorre ricordarsi che i nuovi media sono fabbriche di realtà finzionale ‒ certo come l’arte tutta è finzione ma finzione consapevole e tesa verso il reale, allo scontro e all’incontro con la realtà. Se ci si dimentica che i social producono finzione allo stato puro, come sa ogni buon millenial, si rischia di scambiare l’account Instagram per la realtà. L’arte, nella sua finzione, ha sempre avuto il ruolo non di disancorare dalla realtà, ma attraverso la finzione di riportare alla realtà più profonda o, nel caso delle arti figurative, all’invisibile o all’invisto sulla superficie stessa del mondo. L’arte dice la cosa come la cosa non sa dirsi, per parafrasare Rilke. Se si dà finzione produttiva nell’arte è una finzione che tende a zero sull’ascissa della vita. Tutto il contrario di quel che avviene sui social. Su Instagram sono quasi tutti fighi, sono quasi tutti come vorrebbero essere ma, in realtà, non sono. E il grande rischio è che, alla fine, un’intera generazione da Instagram dovrà uscire e incontrare il mondo, gli altri. E lì il grande rischio è che l’Io finzionale, l’Io che si è costruito la propria identità nella virtualità del web, il ragazzo di provincia, con la sua zazzera e le sue adolescenziali battute da quattro soldi, o il leone da tastiera che fa dormire ogni suo interlocutore, essendo incapace di uscire da un mondo autoreferenziale e solipsistico, veda crollare il suo Io senza realtà e torni a essere lo sfigato che è. Insomma, i social come il modo migliore per divenire ciò che non si è.

‒ Federico Ferrari

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati