Questione palestinese: l’importanza delle immagini per non perdere contatto con la realtà

Le immagini incidono su come vediamo il mondo e nel caso dei conflitti, come quello israelo-palestinese, sono essenziali per non cancellare la voce delle vittime e trasmettere l’urgenza di restituire loro dignità e diritti

Un po’ alla volta l’immagine del popolo palestinese si è saldata con le immagini dell’annientamento di Gaza, ridotta in macerie, le migliaia di morti, i bambini uccisi, il dolore, trasmessa dagli schermi di tutto il mondo milioni di volte. Come se si fosse finalmente giunti a quell’ultimo cielo dopo il quale non ci sono più orizzonti verso i quali gli uccelli possano volare, per citare il grande poeta Mahmud Darwish (Al-Birwa. 1941 – Houston, 2008). Le parole del poeta, cantore della Resistenza palestinese, oggi appaiono tristemente profetiche riguardo il tragico destino di un popolo ridotto a corpi sofferenti senza voce e senza volto, diventati “scarti umani”.

Delegittimazione e umiliazione fanno parte del processo di negazione della dignità delle persone e dei loro diritti. Cancellando la voce della vittima, il carnefice rende ancora più tragico il suo annientamento. La costruzione di un’immagine nel complesso mondo mediatico odierno, che sia veritiera o no, ha il potere di ridefinire ciò che si è, sostituendo il reale con ciò che appare anche se rappresenta soltanto un determinato momento storico.

L’identità senza confini del popolo palestinese

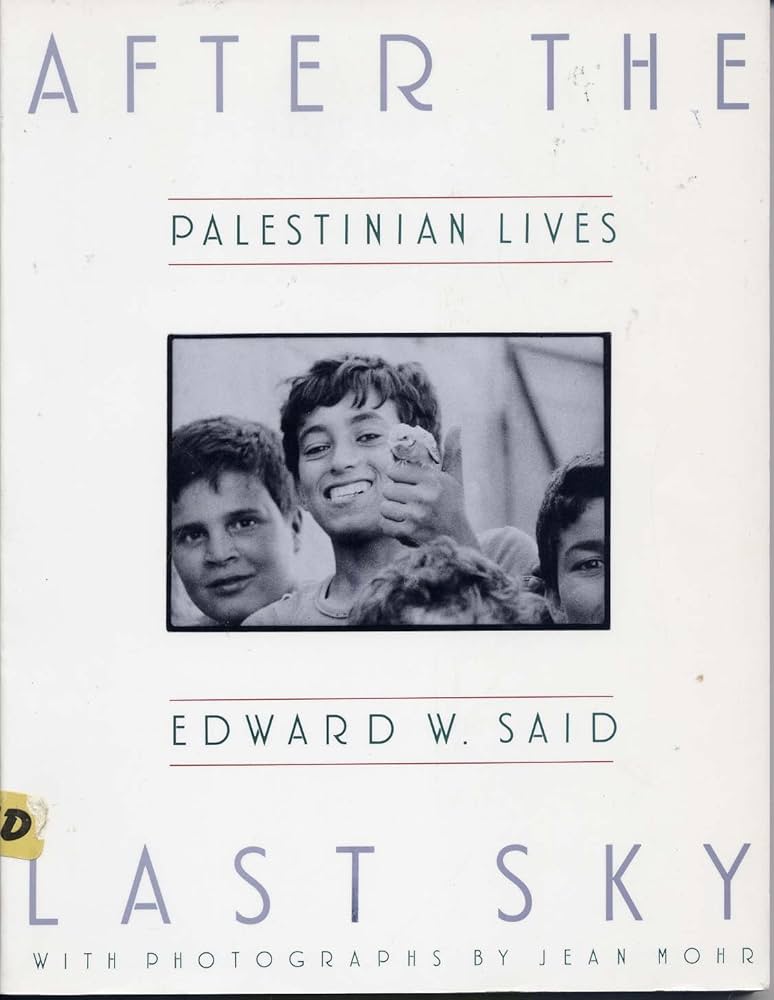

Se l’identità di un popolo è sempre e comunque legata a un territorio, il paradosso dell’identità palestinese è che non ha contorni geografici certi. “Esistiamo davvero?” si chiede il grande intellettuale palestinese Edward Said in conversazione con Salman Rushdie molti anni fa. Quali prove abbiamo? E chi è l’Altro da noi? Nel 1980 Edward Said insieme al fotografo svizzero Jean Mohr pubblica un libro intitolato After the Last Sky, Palestinian Lives, che costituisce un ritratto collettivo della vita quotidiana di un popolo sparso tra diversi luoghi del Medio Oriente, la Giordania, Siria, Libano, Cisgiordania e Gaza. In quel libro testi e immagini si confrontano alla pari, si alternano formando un dialogo tra le emozioni e i ricordi personali dell’autore e i ritratti di vita quotidiana di donne, bambini e anziani colti dalla sensibilità del fotografo, ancorati al vissuto delle persone. Un testo di divagazioni costellato di piccoli scorci, come il profumo del caffè mentre sibilano i missili, e di annotazioni a margine. Una sorta di testimonianza a futura memoria pervasa da un senso della perdita, come il commento di Said sul futuro che non verrà certo dal passato, e che ad ogni crisi diventa più costrittivo e minaccioso.

Gaza: la necessità delle immagini per risvegliare le coscienze

Nel complesso gioco tra immagine e realtà, la verità e le narrazioni si rincorrono; quelle immagini traumatiche di Gaza hanno risvegliato le coscienze assopite di molti popoli, persino degli europei. Ma le immagini non solo incidono su come vediamo il mondo; ci assomigliano, raccontano le nostre ossessioni, narcisismi, paure e debolezze. Come ha scritto Said in un saggio, l’icona dell’arabo con il fucile è una delle tante metafore identitarie, costruita in gran parte in Occidente, in grado di produrre profezie che si autoavverano e che qualificano irrimediabilmente l’Altro da noi.

Le immagini, solo il primo passo per restituire dignità e libertà al popolo palestinese

Ma dietro le immagini resta il destino di un popolo che continua a non avere né voce né volto, che continua a essere narrato da altri, dal potere mediatico, da una parte politica cresciuta a dismisura, finanziata dall’esterno e dal nemico. Mentre la domanda di Said resta senza risposta. Come possono i palestinesi oggi diventare protagonisti del proprio destino? E chi potrà mediare il dialogo se a parlare ci saranno soltanto coloro con interessi propri nemmeno più nascosti?

La diffusione delle immagini: la prima denuncia per restituire dignità al popolo palestinese

Come insegna chi ha passato la propria vita ad assistere le vittime, sempre più numerose, dei traumi da guerre, razzismo e violenze di ogni genere, la cura richiede non medicinali ma condizioni di realtà: una certa misura di giustizia e bellezza. Una giustizia riparatrice perché siamo tutti figli della paura e la ragione serve per confrontarla e superarla. Se per una parte la furia di Israele può essere spiegata con la paura, l’incapacità di domarla, il disordine che ha provocato avranno conseguenze e tempi lunghi. Per quanto riguarda la bellezza che cura nel profondo, non possiamo rassegnarci a vivere il nostro futuro dietro mura sempre più alte, perseguitati da mostri e fantasmi.

Ricostruire vuol dire curare, imparare a vivere accanto al nemico, dentro gli scenari che ci costruiamo con le nostre mani. Nel Poema della Terra, Darwish parla di un cantore che lo visitava di notte e che di giorno svaniva:

Il cantante canta

del fuoco e di forestieri

Era sera

e il cantante canta

E lo interrogano

perché canti?

Lui risponde

Perché canto

Gli perquisiscono il petto

Ma trovano solo il suo cuore

Perquisiscono il suo cuore

Trovano solo la sua gente

Perquisiscono la sua voce

Ma trovano solo la sua tristezza

Perquisiscono la sua tristezza

Trovano solo la sua prigione

Perquisiscono la sua prigione

Trovano solo se stessi, in catene.

Anna Detheridge

(Grazie all'affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

(Grazie all'affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati