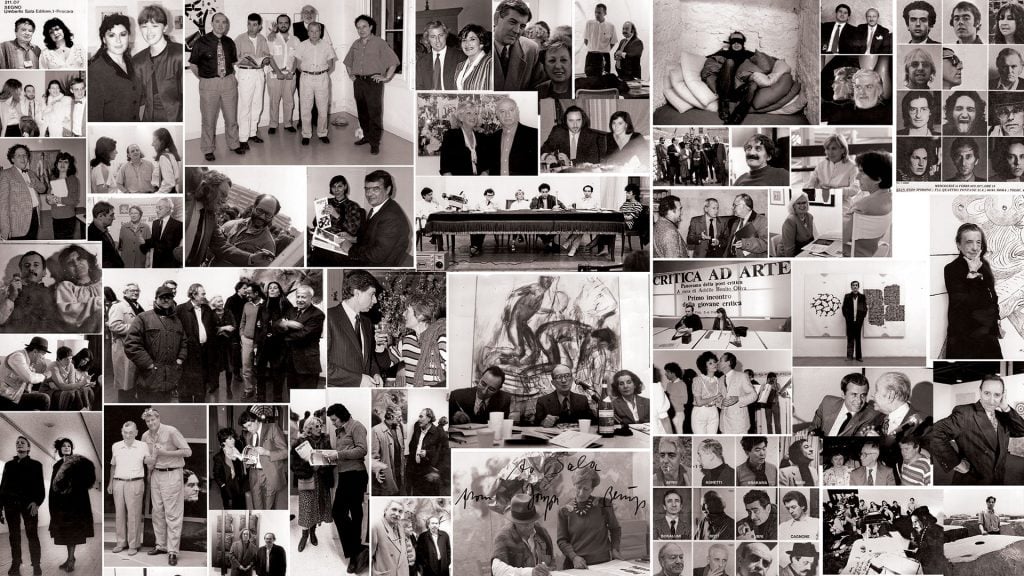

La rivista d’arte “Segno” compie 50 anni. Un dialogo in famiglia tra i fondatori

La rivista Segno compie cinquant’anni, nascendo a Pescara nel 1976. Ne raccontiamo la storia con il fondatore della rivista insieme a Lucia Spadano, scomparsa nel 2024. In attesa della mostra che nel 2026 racconterà questa esperienza

La storia di Segno è intrecciata fin dall’inizio con quella della famiglia Sala, che negli anni ha trasformato un’intuizione editoriale in un osservatorio privilegiato sull’arte contemporanea. In questa conversazione, Roberto Sala — oggi alla guida della rivista — dialoga con suo padre Umberto, che nel 1976, insieme a Lucia Spadano, diede vita al progetto. Ne emerge un racconto a due voci che attraversa quasi mezzo secolo di ricerca, dedizione e sperimentazione.

Che cos’è la rivista Segno

Roberto rilegge la rivista come una presenza costante nella propria crescita, una compagna di viaggio che ha accompagnato le sue prime scoperte nel mondo della stampa, della fotografia e del giornalismo culturale. Umberto, dal canto suo, ricostruisce il contesto in cui prese forma l’idea di Segno: un ambiente vivace, ricco di incontri e scambi critici, capace di generare il desiderio di una pubblicazione attenta non solo ai grandi centri artistici, ma anche a quelle realtà periferiche allora quasi ignorate. La conversazione restituisce il clima di un’impresa costruita passo dopo passo, grazie alla complementarità dei ruoli familiari e al contributo generoso di studiosi, artisti e critici che negli anni hanno riconosciuto in Segno un luogo aperto e libero. Oggi, quel percorso trova una nuova estensione fuori dai confini italiani, con l’avvio dell’edizione spagnola e il ritorno alla stampa come gesto culturale consapevole. Un nuovo capitolo che affonda le radici in una storia lunga, ma sempre capace di rinnovarsi.

Il dialogo tra Roberto e Umberto Sala della rivista Segno

Sono cresciuto con la rivista Segno. Nel 1976, alla nascita del primo numero, avevo 11 anni. I miei genitori avevano già lavorato per altre riviste e quotidiani — papà come grafico e mamma come giornalista. Questa volta, però, era diverso: la rivista era loro. Poco a poco ho cominciato a considerarla una sorella, amata e odiata a seconda delle situazioni. Nei primi tempi il mio aiuto si limitava all’accompagnare Umberto (da allora non l’ho più chiamato papà) nei viaggi verso l’unica tipografia offset in Abruzzo. Andavamo a L’Aquila e trascorrevo interi pomeriggi in tipografia cercando di capire i segreti e i misteri di quella macchina da stampa gigantesca. Di quelle informazioni ne feci tesoro quando cominciai a lavorare attivamente per la rivista: componevo le pagine tagliando e incollando pellicole su grandi lastre.

Nel tempo il mio lavoro si è trasformato: ho fatto — e faccio ancora — il fotografo, il corrispondente, quando vivevo in Spagna, e anche il “commerciale”. Ora, dopo la pandemia e la scomparsa di mamma nel 2024, sono diventato il direttore editoriale. Chiedo però a Umberto di raccontare come è cominciata questa avventura.

Nel 1975 mi fu affidato l’incarico di creare l’impostazione grafica e compositiva di una pubblicazione politico-culturale, utilizzando l’unica rotativa offset allora attiva a L’Aquila. Un incarico di molti mesi che mi permise di acquisire nuove competenze sulla stampa offset. Le amicizie e i consigli dei critici Antonio Bandera, Achille Bonito Oliva, Giuseppe Gatt, Filiberto Menna — spesso presenti alle numerose iniziative espositive organizzate a Pescara, soprattutto nei primi anni ’70 da Mario Pieroni e Lucrezia De Domizio — mi fecero pensare a una pubblicazione che documentasse le proposte espositive non solo nelle grandi città, ma anche nelle province e nelle località minori, spesso trascurate o criticate dalla stampa nazionale. A questi elementi va aggiunta l’importante disponibilità di tua madre, Lucia Spadano, che aveva già dimostrato capacità e naturalezza nel raccontare episodi culturali e mostre d’arte per alcune pubblicazioni regionali.

Come hai potuto sostenere i costi di produzione?

Per contenere le spese di questa impresa familiare — poi diventata Associazione culturale — fu fondamentale il mio impegno personale nell’intero procedimento grafico di ogni numero, il tuo contributo nelle definizioni tecniche per la stampa e il lavoro di Lucia nella redazione degli ampi notiziari e delle prime recensioni. Ma molti risparmi sui costi annuali derivarono anche dal sostegno di galleristi e operatori, e soprattutto dalla collaborazione di oltre un centinaio di giovani universitari, docenti e studiosi dell’arte, abilissimi autori di migliaia di saggi, interviste e letture critiche.

Come ha ricordato Angela Vettese nell’incontro che lo scorso 20 novembre ha celebrato la rivista al MAXXI, tanti autori hanno generosamente donato i loro testi alla rivista. Mi fai qualche nome?

Giuseppe Gatt, Achille Bonito Oliva, Rossana Bossaglia, Giorgio Di Genova, Danilo Eccher, Filiberto Menna, Italo Mussa, Ennio Pouchard, Angelo Trimarco, Maria Torrente. E poi contributi eccezionali di Giulio Carlo Argan, Palma Bucarelli, Maurizio Calvesi, Germano Celant, Bruno Corà, Enrico Crispolti, Philippe Daverio, Pietro Marino, Italo Tomassoni, Tommaso Trini e, naturalmente, Angela Vettese.

Nell’incontro di giovedì è stato bello vedere le nuove leve della rivista ascoltare gli autori del passato, pronte a raccoglierne la “penna” per continuare la linea editoriale di Segno. Una realtà che adesso stiamo portando anche in Spagna.

Un progetto che già in passato mamma aveva pensato e che proprio insieme ad una sua grande amica, l’artista maiorchina Amparo Sard, è diventato realtà. A dicembre 2024 è nato il sito segno.es e a marzo 2025, ad ARCO Madrid, abbiamo presentato il primo numero cartaceo dell’edizione spagnola, per dimostrare che la carta… conta!

Roberto Sala

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati