Sei mostre in giro per Siena dedicate al tema del paesaggio

Sei mostre per cinque sedi istituzionali, sei artisti italiani di talento con progetti site-specific dedicati al tema del paesaggio. Una rassegna che continua a crescere e trasformarsi, puntando sul dialogo fra arte contemporanea e collezioni storico-artistiche, antropologiche e naturalistiche, all’interno di spazi e musei di Siena

Procede per armonie e dissonanze, cortocircuiti, riverberi e innesti, la rassegna Raggioverde, ideata e curata da Michela Eremita per il Comune di Siena e giunta alla sua terza edizione. La genesi del progetto risale al 2022, con il Workshop sul paesaggio: idee, pratiche, esercizi dell’arte, che coinvolgeva artisti italiani di più generazioni e che si ripeteva l’anno dopo, continuando a stimolare osservazione e ricerca in tema di biodiversità, natura, territorio e sostenibilità ambientale.

Raggioverde, un progetto artistico per Siena

E fu proprio nell’estate del 2023 che la fase di studio e di pratica sul campo si trasformò in occasione espositiva, con 23 artisti coinvolti e 250 opere allestite a Santa Maria della Scala. Esperienza rinnovatasi nel 2024, stavolta nella cornice di “Cantiere Comune VI”, progetto vincitore nel bando regionale “Toscana in contemporanea”: in mostra opere di Gabriele Landi e Gianluca Sgherri, negli spazi del Museo Nazionale dell’Antartide “Felice Ippolito”. Il titolo della rassegna riporta subito all’omonimo romanzo di Jules Verne o al film di Erich Rohmer, ma il riferimento è a quell’impercettibile fenomeno ottico registrabile quando il cielo, all’alba o al tramonto, genera un fuggevole scintillio verdastro (raramente tendente all’indaco) lungo la linea d’orizzonte, grazie alla scomposizione prismatica dei raggi luminosi e alla persistenza delle frequenze fredde. Nel 2025 il progetto ritrova la sua natura diffusa e colloca in diverse sedi cittadine i lavori di sei ottimi artisti, sapientemente accostati secondo differenze e tratti comuni. Al centro ancora la comunicazione fra arte antica, scienze naturali, antropologia, arte contemporanea: lo sguardo si proietta verso contesti naturali o urbani, interpretati in chiave simbolica, documentale, narrativa, concettuale.

Il sogno di Pusole, Siena città d’acqua

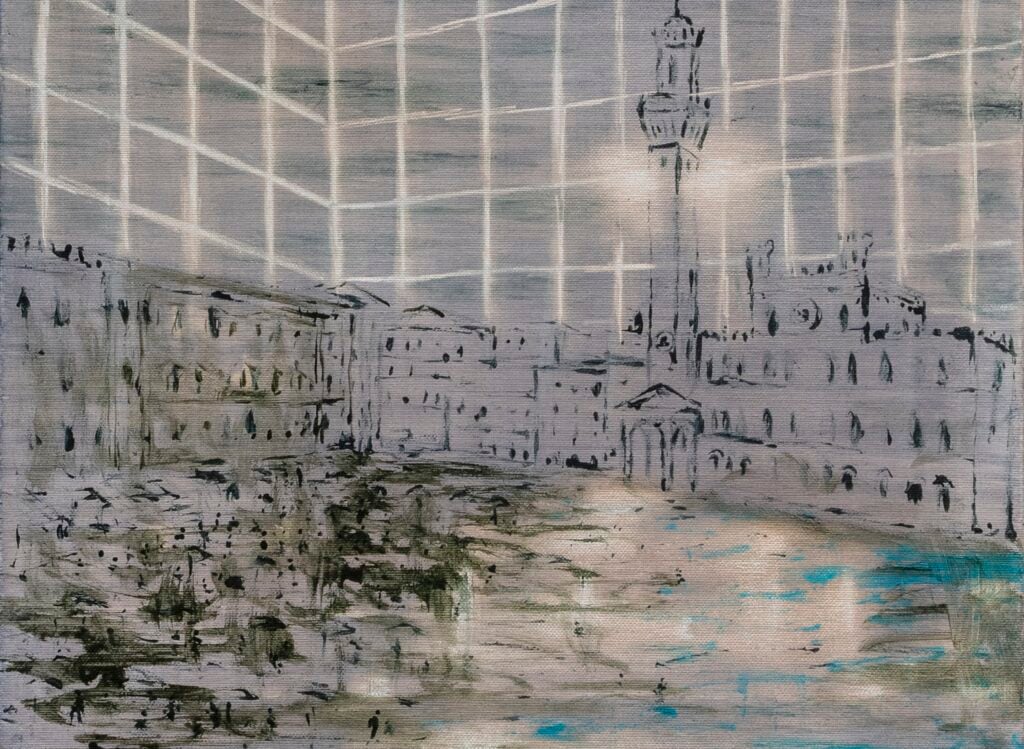

Ragiona sul paesaggio inteso come veduta cittadina Pierluigi Pusole (Torino, 1963), tra i pittori più strutturati e interessanti emersi in Italia negli anni ’90. In una sala del meraviglioso Museo Civico, a un passo dai tesori di Simone Martini e Ambrogio Lorenzetti, Pusole espone un ciclo inedito intitolato Capricci (2025), con riferimento al genere pittorico affermatosi tra il Seicento e il Settecento, che nell’idea di vedutismo e di rappresentazione dei luoghi inserì l’elemento fantastico, qualche volta spinto fino al grottesco: detti anche “vedute ideate”, erano spazi seducenti percepiti come forme di un altrove, in cui scorci di architetture, rovine, paesaggi si combinavano lungo il confine incerto tra realtà e immaginazione.

Ed è proprio con due vedute settecentesche di Piazza del Campo, provenienti dalle collezioni del Museo, che dialoga una costellazione di piccoli dipinti, finestre dischiuse su un’isola utopica, mirabolante, luogo sognato e subito perduto, come si sognano e si lasciano svanire fiabe, pellicole, fotografie di famiglia, mappe, pagine di romanzi. Siena è allora una Venezia in miniatura, uno splendido gioiello edificato sull’acqua, mentre la grande piazza che abbraccia il Palazzo Pubblico, teatro senza tempo del rito del Palio, qui diventa lago, visione tarkovskiana, pozzo su cui si disegnano sfavillii diurni o riverberi notturni. Siena città flottante, liquida, evanescente, annegata in una luce magenta, indaco, verde scuro: variazioni su tema in rapida successione, per uno spazio di quiete da cui è esclusa ogni presenza umana, ogni nota realistica o di cronaca.

La pittura di Pusole qui vive di rapidità e di accenni, quasi che l’immagine si affanni ad esserci, a correre, a evaporare; e tutto riluce, come balugino lacustre o increspatura marina, come riflesso di pozzanghera, specchio di cristallo, groviglio di case, di strade, di pensieri, esposti a cieli opachi o cristallini. Nel silenzio del miraggio così dominano stelle e lampi retinici, lune doppiate sul pelo dell’acqua o la sfera perfetta di un sole nero, tra inquietudine e incanto.

1 / 3

1 / 3

2 / 3

2 / 3

3 / 3

3 / 3

Carone artista-collezionista. Il suo Golgota a Santa Maria della Scala

Tutt’altra atmosfera a Santa Maria della Scala, passando dal fantastico al sacro, dall’onirico al concettuale, dalla pittura all’installazione. Nella sala San Galgano dell’Antico Ospedale senese Francesco Carone (Siena, 1975) mette in scena uno splendido esempio di opera-archivio, dispositivo attraversabile di memorie personali e universali. Il tema religioso diventa qui occasione di indagine intorno al senso della scultura come elaborazione simbolica, lente conoscitiva e strumento di interpretazione del reale. Al centro dell’occhio e del ricordo c’è quell’idea di “montagna” su cui Cézanne si arrovellò, cercando e ricercando tra le masse rocciose l’essenza del dipingere, le forme dell’universo, il mistero della natura stessa: la Saint Victoire di Carone è allora il Golgota, luogo del calvario e della passione, cima luttuosa ai confini di Gerusalemme su cui Gesù vide compiere il suo sacrificio ultimo, cercando il Padre nella disperazione e assumendo sulla propria carne il dolore del mondo, nell’atto estremo di umanizzazione che insieme era preludio della trascendenza e della resurrezione.

Carone fa del Golgota una visione intima e si cimenta per anni con una pratica accumulatoria che trova adesso un’ipotesi parziale di formalizzazione. Piccoli manufatti di devozione popolare vengono collezionati dall’artista senza sosta: sono rappresentazioni multiformi del santo palcoscenico di morte, realizzate secondo stili, modalità, gusti differenti e a volte ricorrenti. A mancare è sempre la croce, perduta, sottratta, spezzata, fantasma ossessivamente evocato e immaginato.

Intelligente l’allestimento, che diventa parte dell’opera stessa con il suo minimalismo perfetto. Nel ritmo ordinato di una processione immobile le montagne occupano un lungo plinto bianco, che taglia lo spazio in senso obliquo: è un oggetto curvo, come la linea dolce di una collina; un sentiero da seguire con lentezza, come a srotolare su un ideale nastro tutti i Golgota raffigurati nella storia dell’arte e delle arti minori, del cinema e della letteratura.

Alle estremità due riferimenti all’antico: in apertura un Crocifisso da tavolo in argento, attribuito precedentemente al Giambologna e oggi a Pietro Tacca, proveniente dalle collezioni dell’Arcidiocesi di Siena; in fondo un affresco parzialmente cancellato, databile fra il Trecento e il Quattrocento, raffigurazione della Crocifissione con Maria e San Giovanni attribuita a Martino di Bartolomeo. E nell’accordo perfetto tra opera e spazio, la parte mancante del dipinto corrisponde proprio alla montagna da cui svetta la croce, al centro della scena. Un’assenza che capovolge la litania dei frammenti montuosi di Carone, sigillati dal vuoto della morte in atto.

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Concetta Modica e l’antico convitto femminile di Siena

Splendida prova anche per Concetta Modica (Ragusa, 1969; vive a Milano), a cui Eremita affida uno spazio pieno di fascino, estraneo ai percorsi consueti dell’arte. Un’altra opera site-specific che realizza, in accordo con gli obiettivi curatoriali, il senso profondo del termine “valorizzazione”, al di là delle diffuse scorciatoie decorative: se l’antico è serbatoio inesauribile di spunti, che il presente ritrova e rinnova nel suo grembo, l’opera contemporanea prova a sollecitare occasioni di rilettura e reinvenzione, qualche volta di riscoperta, guardando a ciò che è stato vissuto, osservato, studiato, compreso, ma che non smette di vivere e respirare.

Qui siamo all’interno del Refugio, foresteria con giardino per studiosi, docenti, studenti, ricercatori in trasferta, patrimonio della Fondazione Conservatori Riuniti di Siena. In origine destinata al ricovero di giovani donne indigenti, la struttura nel corso dei secoli si trasformò in luogo di studio e residenza, fino ad ospitare nei primi del Novecento il Convitto per alunne degli istituti scolastici cittadini e il Pensionato destinato a signore e signorine italiane e straniere; quindi vi fu allocato l’Istituto Magistrale del Comune.

La Composizione intrepida (2025) di Modica reinventa il grande tavolo a ferro di cavallo che occupa oggi una delle stanze musealizzate e che un tempo era fulcro del refettorio. Un oggetto di convivialità e di disciplina, nella scansione regolare di giornate preziose e sempre uguali, intitolate al dovere, allo studio, al desiderio di riscatto. L’artista ne fa una monumentale natura morta, attingendo – come nel caso di Carone – da un archivio personale di oggetti e immagini mentali: piccole opere esistenti, magari studi o parti di lavori precedenti, oppure suggestioni da trasformare in nuove sculture. Sul desco variopinto fiorisce un giardino magico che ha l’eco di mille anonime biografie, storie, facce, voci, vicende perdute.

Con la sua sensibilità acuta Modica cattura le frequenze sommerse dell’antico “refugio” e apparecchia con cura il suo forziere dei ricordi e delle ispirazioni. Sono oggetti in ceramica o bronzo, vasi, ciotole, bouquet floreali, uccelli, piccole mani, grappoli d’uva, gherigli di noci, e ancora foglie come disegni, collage o frottage su fogli di carta, fino a un paio di antichi candelabri presi in prestito dalle collezioni. Un’ode alla fragilità, alla bellezza e alla delicatezza di legami che segnano il destino di luoghi, cose, persone.

E nella malinconia di fondo, che copre come polvere le stanze occupate da vetrine, mobili e dipinti d’epoca, vecchie foto, quaderni e libri di scuola, suppellettili di pregio, l’installazione è una polifonia di letizia e di colore da cui riemergono i sorrisi, le conversazioni, le letture sottovoce, i giochi e le fantasie segrete, i pensieri non detti e quelli confidati, le lacrime e le solitudini, le amicizie, le speranze, i vuoti e le alleanze. Tutta la vita che c’era e che ritorna, nel racconto di un’ultima cena immaginata.

©Ph. Ela Bialkowska-OKNO studio

Collezioni naturalistiche. Ko e Gozzini all’Accademia dei Fiosiocritici

Il tema del paesaggio trova un naturale approdo nelle raccolte dell’Accademia dei Fisiocritici, con il suo museo di scienze naturali. Qui dialogano con erbari e frammenti botanici i delicati lavori su carta di Sophie Ko (Tbilisi, 1981; vive a Milano), racchiusi sotto al titolo Chiaro di luna (2025) e ispirati ad alcune piante curative con effetti calmanti e antinfiammatori. La ricercata pratica pittorica di Ko, nota per le sue stratificazioni quasi monocrome di pigmenti, ceneri, materiali volatili e cangianti, percorre la via di una delicata presenza materica. Un modo per riflettere sull’impermanenza e il carattere effimero della natura, sull’evoluzione degli elementi organici e la stabilità delle leggi universali, sulle relazioni tra microcosmo e macrocosmo, fra tempo cronologico e tempo interiore. Lavoro di qualità, qui aperto ad affascinanti spunti, ma non del tutto incisivo rispetto al dialogo con gli spazi e le collezioni.

Negli stessi ambenti, in corrispondenza della sezione di zoologia, Cristina Gozzini (Firenze, 1960) proietta un video che guarda al mondo animale da un’insolita prospettiva. L’occhio che spia in piena notte è quello di una foto-trappola nascosta in un bosco, un meccanismo di videosorveglianza che si attiva con registrazioni video e fotografiche ad ogni minimo movimento, immortalando qualunque intruso a sua insaputa. Piccole creature – volpi, conigli, scoiattoli – appaiono rapide sul monitor come lampi di luce, nel bianco e nero della telecamera a infrarossi: un ritratto casuale della vita selvatica che la natura dischiude e che qui è colta dall’intrigante freddezza di un dispositivo tecnologico.

E se il bianco e nero della termografia precipita il dato visivo in uno spazio d’impercettibilità, il video procede per flash, gli stessi che rivelano tracce di presenze vive, esplicitando una temporalità fatta di istanti. Nel linguaggio cinematografico, però, un frame “equivale a 1/18° di secondo – spiega l’artista – mentre nel mondo animale un istante equivale, per la nostra percezione, a un tempo rallentato: 1/73° di secondo, per esempio, è un istante per la lumaca”. Il tempo come sostanza relativa e liquida, che ogni sistema percettivo assume ed elabora secondo parametri propri. Peccato solo per i pochi still, indeboliti dalle pesanti cornici nere a parete, scelta che contrasta con la natura documentale e l’impalpabile ambiguità delle immagini.

©Ph. Ela Bialkowska-OKNO studio

I reperti vuoti di Vanni all’Orto Botanico di Siena

Poco più in là Eugenia Vanni (Siena, 1980) si misura con le alte temperature e le vetrate della Limonaia dell’Orto Botanico. Su un muro di pietra della serra l’artista colloca alcuni sottovasi, oggetti recuperati fra angoli dimenticati di campagne, gettati o forse spostati dal vento. Evocativo il titolo, Volano via le cose vuote (2025), per una collezione di reperti inessenziali e ormai senza funzione, destinati a contenere piante e oggi reinventati grazie a scorci di paesaggi finemente disegnati sul fondo. Un’altra idea di natura, tratteggiata nel cuore dell’assenza. Ma in quanto documenti del proprio stesso cammino, i sottovasi restano ancorati al concetto di provenienza: le coordinate geografiche dei luoghi in cui sono stati rinvenuti restano incise come marchi poetici, aleatori.

Poco più in là si inserisce uno dei piccoli “affreschi” della serie Giornate di sole, che nella preziosità delle tecniche e dei materiali ricalcano la trama sbiadita di banali canovacci da cucina, usurati ed esposti alla luce del giorno. La fantasia del tessuto riprende qui il classico motivo dei limoni, in tema con il luogo.

©Ph. Ela Bialkowska-OKNO studio

Un’artista assai raffinata Vanni, il cui lavoro si dipana intorno al senso della pratica pittorica e allo statuto dell’immagine dipinta, facendone una sottile questione concettuale, fra trompe-l’oeil, esercizi di linguaggio, tautologie, ambiguità percettive, innesti del visibile nell’invisibile. L’eleganza radicale e la leggerezza rigorosa dei suoi esperimenti non trovano però qui piena espressione, nonostante il potenziale dei giardini e a causa – forse – del ridotto numero degli elementi esposti, volutamente mimetizzati con il contesto. Ben giocato su registri di marginalità e di sparizione, il lavoro assomiglia così a un interessante suggerimento, l’inizio di un discorso da sviluppare, nella ricerca del difficile equilibrio tra presenza e nascondimento, tra osservazione silenziosa e restituzione dell’identità del luogo.

Helga Marsala

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati