Intervista all’esperta di arte medianica Vivienne Roberts

Roberts, ospite del Festival della Mente di Sarzana per esplorare il confine tra visibile e invisibile, ha riportato alla luce figure dimenticate della spiritualità artistica. Con una particolare attenzione al ruolo delle donne nei linguaggi visionari e nei processi creativi come strumenti di trasformazione interiore e collettiva

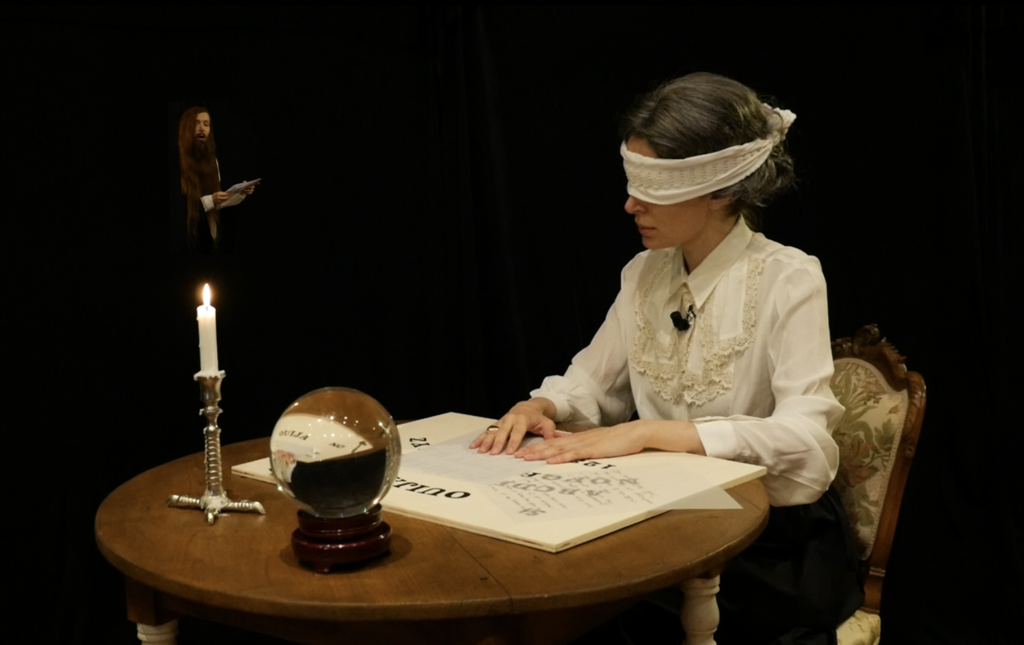

“L’arte visionaria invita alla presenza e alla contemplazione, è un antidoto alla cultura degli schermi che ci spinge a scorrere senza fermarci. Riporta l’esperienza del vedere a un livello profondo per ritrovare incanto, non solo nelle immagini ma nel mondo stesso. È un incoraggiamento a osservare, riattivare l’intuizione e ripartire con nuova energia”: così la storica dell’arte Vivienne Roberts, tra le massime esperte internazionali di arte medianica – cioè afferente alle medium e a ciò che avviene con il loro aiuto – descrive la forza trasformativa delle pratiche visionarie. Ex curatrice del College of Psychic Studies di Londra, ha firmato mostre come Strange Things Among Us (2021), Creative Spirits (2022) e, più recentemente, Tranceducers: Art of Visionaries, Mediums and Automatists. Fondatrice di importanti progetti di ricerca online e membro del British Art Network e del Visionary Women Research Group dell’Università di Barcellona, ha contribuito a riscoprire figure dimenticate della spiritualità artistica, con particolare attenzione al ruolo delle donne. Al Festival della Mente di Sarzana, Roberts terrà l’incontro Medium e visionari: l’arte come portale verso l’invisibile, indagando come l’arte abbia reso visibile l’invisibile tra XIX e XX Secolo e come i processi creativi possano aprire passaggi tra mondi materiali e immateriali. Il suo intervento anticipa il saggio che ha scritto per il catalogo della grande mostra Fata Morgana: memorie dall’invisibile, ideata dalla Fondazione Nicola Trussardi e curata da Massimiliano Gioni, Daniel Birnbaum e Marta Papini, in programma a Milano, a Palazzo Morando, dal 9 ottobre al 30 novembre 2025: un viaggio tra opere di oltre settanta artiste e artisti – da Hilma af Klint a Carol Rama, da Judy Chicago a Kiki Smith – che intreccia arte, occulto, esoterismo e visioni alternative capaci di riscrivere le convenzioni della storia e della società.

Intervista alla storica dell’esperta di arte medianica Vivienne Roberts

Come vengono considerate oggi le donne dimenticate nell’arte medianica?

Si stanno unendo a quel gruppo crescente di artiste, guidate da figure come Hilma af Klint e Georgiana Houghton, che per molto tempo erano rimaste ai margini della storia dell’arte. Grazie a queste pioniere, c’è ora una maggiore apertura a prendere sul serio anche altre artiste, non come stranezze, ma come protagoniste di un linguaggio artistico che sta ricevendo attenzione attraverso mostre, acquisizioni e studi. Credo che abbiamo solo cominciato a scalfire la superficie: dalle mie ricerche so che ci sono molte altre artiste ispirate dallo spirito ancora da riscoprire.

Come possiamo leggere le loro opere senza ridurle a fenomeni paranormali o a semplici esercizi estetici?

Il tema dell’autorialità è affascinante. Medium come Anna Howitt Watts e Georgiana Houghton riconoscevano di essere guidate da grandi maestri come Raffaello o Tiziano, ma non per questo rinunciavano alla propria voce. Georgiana parlava di un lavoro “a due”, dove lei e le guide collaboravano insieme. Anna, femminista convinta, usava invece i suoi disegni per mettere le donne al centro, con forti messaggi di emancipazione. Pur restando dentro i limiti della loro epoca, hanno trovato un modo per essere radicali e fuori dagli schemi. Possiamo leggere le loro opere anche così: come un ampliamento del concetto stesso di autorialità e come esempi di arte nata da stati di coscienza alterati, senza che ciò significhi sminuirne il valore.

Lo spiritismo e la creatività femminile

Il fatto che le donne fossero “marginali” nello spiritismo ha favorito una creatività più libera?

Sì, la marginalità ha dato loro uno spazio inatteso. Lo spiritismo offriva alle donne una voce e la possibilità di creare un’arte non convenzionale, libera dalle pressioni del mercato o delle accademie. Nel mondo artistico ufficiale, questo non sarebbe stato possibile. Più che di una genealogia, parlerei di una rete: tante donne unite dalla fede spirituale e dall’uso di processi automatici, ma ognuna con linguaggi diversi. Lo spiritismo è sempre andato di pari passo con la tecnologia del tempo. Penso, ad esempio, a Madge Gill con le sue visioni legate alla telegrafia senza fili, agli “psicografi” di Madge Donohoe negli Anni ’20, fino all’arte digitale medianica di Cara Macwilliam, che unisce ritualità e performance.

Può un’opera d’arte essere una “soglia ontologica”, capace di rendere visibile l’invisibile?

Assolutamente. È questo che dà forza a queste opere: sono un ponte tra il mondo materiale e quello immateriale. Non si limitano a mostrare ciò che non vediamo, ma affermano che quell’altro mondo esiste. Per questo l’arte medianica è stata vissuta come prova di una dimensione oltre la nostra, capace di portare conforto, elevazione e persino guarigione a chi crede nello spirituale. Il linguaggio visivo accessibile dell’arte visionaria è un invito a rivedere le nostre idee sulla percezione.

Il legame tra donne, chiaroveggenza e arte

Quali continuità vede tra le pratiche medianiche dell’Ottocento e l’arte contemporanea?

Resta un genere praticato soprattutto da donne, e solo il tempo dirà se l’attuale interesse del mondo dell’arte sarà duraturo o se tornerà a svanire. Le esperienze che aprono alla pratica medianica – lutto, malattia, esperienze di premorte – sono universali, quindi questo tipo di arte si ripresenterà sempre. C’è anche un aspetto ciclico: l’interesse cresce dopo guerre, pandemie o in momenti di paura collettiva, come oggi con la crisi climatica. A questo aggiungerei i periodi di forte innovazione tecnologica: la rivoluzione industriale, la radio, la telegrafia senza fili, e ora l’intelligenza artificiale.

Come possiamo rileggere oggi il legame tra donne, chiaroveggenza e medianità senza cadere negli stereotipi?

Serve liberarsi di un approccio troppo razionalista e maschile che per secoli ha liquidato queste donne come illuse o eccentriche. In realtà, per loro la medianità era un modo per conquistare visibilità e dare senso a vite spesso difficili. L’arte diventava un atto radicale di sopravvivenza e di catarsi, personale e collettiva. C’era una forza intrinseca in queste pratiche, una spinta a superare i limiti: ed è su questa forza che oggi dovremmo concentrarci.

Molte artiste spirituali trasformavano visioni in diagrammi, colori e forme astratte. Era traduzione, rivelazione o mediazione tra mondi?

Un po’ tutte e tre le cose. Spesso rappresentavano direttamente ciò che vedevano o, nei processi automatici, scoprivano le forme solo a lavoro finito. Ma quando le visioni erano fugaci, subentrava la traduzione—anche perché molte affermavano che ciò che vedevano superava qualsiasi colore o forma riproducibile con i materiali terreni. Annie Besant, nel suo Thought Forms, descriveva il piano astrale come pieno di forme astratte e geometriche. Molte opere spiritiche raffigurano energie invisibili: aure, pensieri, flussi ectoplasmatici, onde sonore, forze magnetiche o stati di coscienza. Sono quindi rivelazioni di strutture nascoste della realtà e al tempo stesso ponti tra visibile e invisibile.

Che ruolo ha, oggi, l’arte visionaria?

È un antidoto alla cultura degli schermi, che ci spinge a scorrere senza fermarci. Invece invita alla presenza e alla contemplazione. Riporta l’esperienza del vedere a un livello profondo: non immagini come attimi fugaci, ma spazi di trasformazione e trascendenza. È un modo per ritrovare incanto, non solo nelle immagini ma nel mondo stesso. Ci incoraggia a fermarci, osservare, riattivare l’intuizione e ripartire con nuova energia.

Ginevra Barbetti

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati