Architettura adriatica: il libro di Manuel Orazi sull’architetto Giovanni Vaccarini

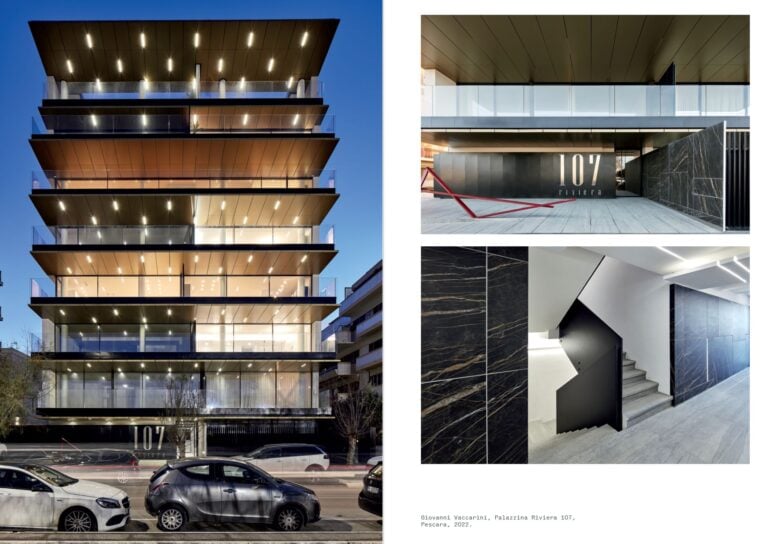

Per la collana Imprinting, diretta e ideata da Antonino Saggio, lo storico e critico dell’architettura Manuel Orazi analizza l’architettura del progettista abruzzese Vaccarini, autore del recente edificio residenziale Riviera 107, a Pescara. La recensione

Nonostante il monito di Manfredo Tafuri che, citando Karl Kraus, ricordava “la parola uccide il fatto”, l’Italia rimane un paese in cui di architettura si continua a scrivere e anche molto. In un panorama internazionale che vede l’editoria d’architettura specializzarsi in pubblicazioni accademiche con il rischio di diventare marginale nel discorso architettonico, in Italia ci sono piccole case editrici come LetteraVentidue che con intelligenza chiedono ai critici e agli storici come si possa continuare un dialogo con gli architetti. Dopo i volumi su Luigi Franciosini, Luciano Pia, Stefano Pujatti, il libro su Giovanni Vaccarini curato da Manuel Orazi conferma il progetto della collana Imprinting, diretta e ideata da Antonino Saggio, di riflettere su una serie di progettisti al di fuori delle grandi città come Roma o Milano.

Il libro di Manuel Orazi sull’architetto Giovanni Vaccarini per LetteraVentidue

Uno degli obiettivi della collana è quello di raccontare come le scelte dell’architetto siano influenzate da un’interpretazione di luoghi familiari che ritornano nelle architetture in forme nuove ma non sconosciute. Il formato dei volumi, come ricorda Orazi, non è quello di una monografia ma piuttosto quello di un saggio storico, più agile e adatto a interpretare carriere e storiografie che sono ancora in divenire.

Nel volume su Vaccarini, Orazi si affida due compiti difficili. Il primo è quello di descrivere l’imprinting dell’Adriatico di mezzo organizzando fatti e microstorie isolati che fino ad ora nessuno si è mai preoccupato di montare insieme. Il secondo è quello raccontare le architetture di una generazione di progettisti post-ideologica e pragmatica, più impegnata nella costruzione che nella scrittura. A confronto decifrare la Casa dello Studente di Giorgio Grassi a Chieti era una passeggiata guidata da riferimenti espliciti.

L’architettura di Vaccarini nel contesto della costa adriatica italiana

Se Arnold Hauser scrisse una storia sociale dell’arte, con Orazi si può parlare di una storia culturale dell’architettura. Forse ispirato del breviario mediterraneo di Predrag Matvejević, lo storico marchigiano racconta il mosaico adriatico in cui lavora Vaccarini costruendo relazioni che includono cinema, arte, musica, letteratura, biografie di architetti internazionali con origini abruzzesi come Robert Venturi. Il tono è non-judgemental, come direbbe lo stesso Venturi, necessario per raccontare un discorso di cui Vaccarini ha fatto parte, che ha teorizzato l’indulgenza verso la città diffusa in un’ottica non arrendevole ma trasformativa.

I progetti in Italia e all’estero di Giovanni Vaccarini

Per la sua storia culturale, Orazi preferisce una struttura tematica a una cronologica. Non a caso il libro apre con il capitolo La lezione di Pescara, dedicato alla formazione culturale di Vaccarini nella seconda metà degli Anni Ottanta quando una nuova generazione di giovani architetti romani, tra cui Giangiacomo D’Ardia, Carmen Andriani, Paolo Desideri, Aldo Aymonino, e Francesco Garofalo, guardarono alla conurbazione urbana della costa pescarese attraverso riferimenti europei come Rem Koolhaas e transatlantici come Steven Holl.

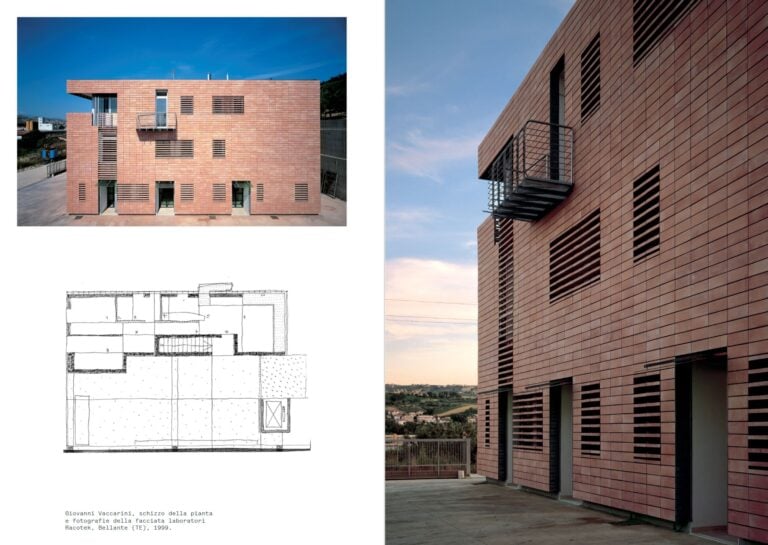

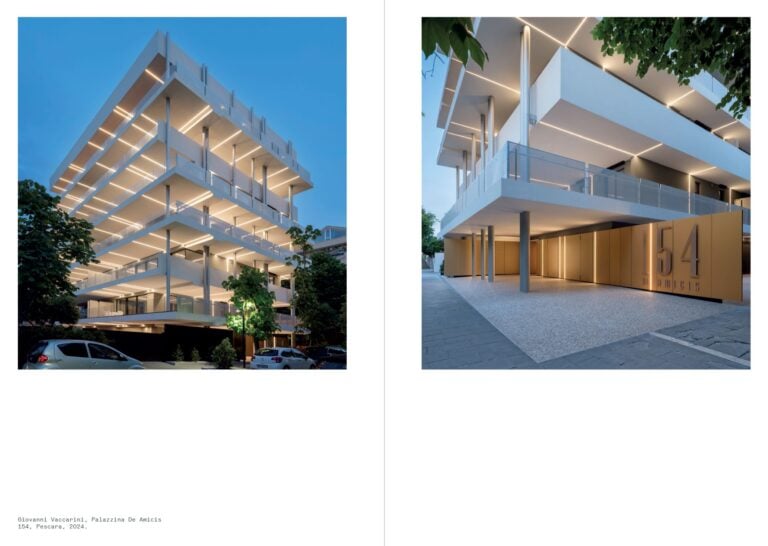

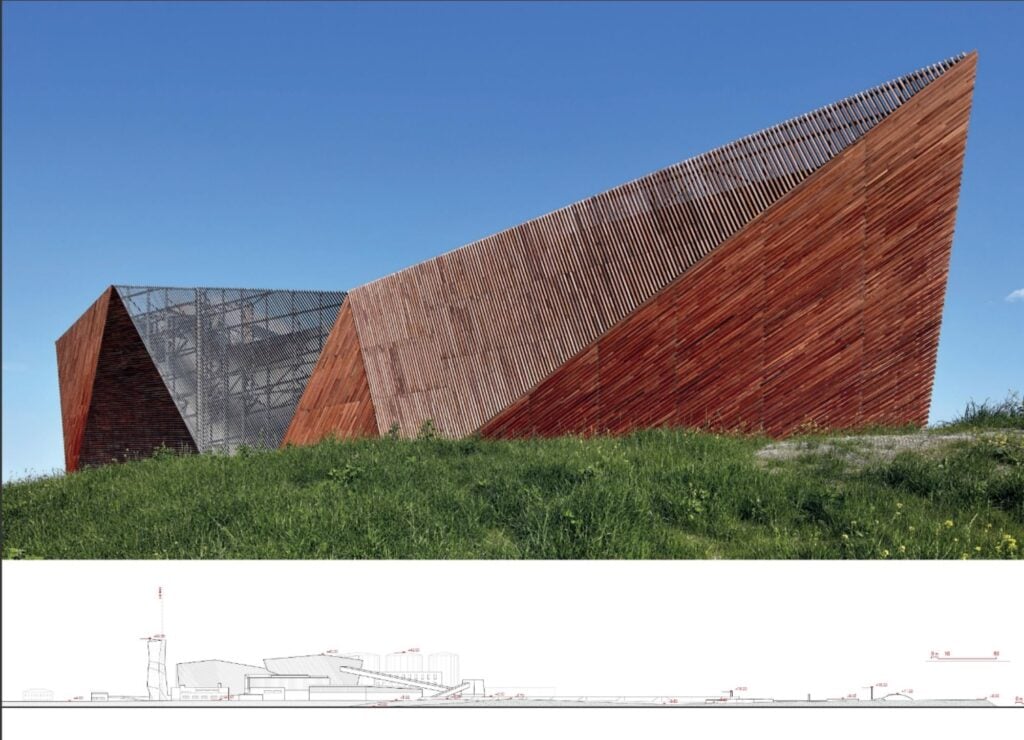

Orazi racconta come Vaccarini sviluppi un’affinità intellettuale con Aymonino intorno alla tipologia della palazzina, che diventa il tema di uno dei primi progetti costruiti, l’edificio residenziale dell’ex Arena Braga (2000) a Giulianova, presentato nel secondo capitolo. Negli altri –Versante Adriatico, Metodo, Interludi: Toronto, Vancouver, e Ginevra, ed Energia, ambiente e arte delle interfacce – la storia culturale di Orazi guida il lettore attraverso la metropoli adriatica, le esperienze di Vaccarini a Toronto e i temi come il paesaggio, l’involucro, e l’arte contemporanea che hanno ispirato lavori importanti come l’espansione del cimitero di Ortona (2005), gli uffici SPG di Ginevra (2016) e Powerbarn (2018).

Verso una storia dell’architettura adriatica italiana?

L’interesse per l’imprinting di architetti “regionali” mi ricorda il critical regionalism di Kenneth Frampton, che ha influenzato molto la critica nordamericana e anglosassone dagli Anni Ottanta in poi. La matrice culturale di Orazi è sicuramente più evocativa del Friuli di Gino Valle descritto da Frampton. Ma è nell’analisi dell’edificio che la narrazione dell’autore marchigiano è sicuramente meno affilata di quella del critico britannico rimanendo non solo a volte troppo culturale e poco architettonica, ma anche oltremisura indulgente verso un certo edonismo formale compiacente e forse compiaciuto di rappresentare l’abitare di una borghesia adriatica opulenta e disimpegnata.

Pur riconoscendo l’eccezionale capacità di Vaccarini di fare architettura in un contesto frustrante come quello dell’Adriatico di mezzo, è ancora legittimo per lo storico e il critico reclamare una dimensione sociale e politica dell’architettura? Nonostante questa nota forse troppo seriosa che stona con il tono operativo e tollerante della storia di Orazi, il libro rimarrà un capitolo fondativo di una storia dell’architettura da Rimini a Ortona tutta da raccontare.

Scopri di più

Roberto Damiani

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati