I Farnese nella Roma del Cinquecento: genesi e splendore di una collezione dinastica

Centoquaranta opere del patrimonio farnesiano, oggi disperso tra le più prestigiose istituzioni museali del mondo, sono riunite in una mostra frutto di un’articolata collaborazione tra enti pubblici e privati

L’esposizione “I Farnese nella Roma del Cinquecento. Origini e fortuna di una Collezione” costituisce un evento di straordinario rilievo storico-artistico, riunendo circa centoquaranta opere del patrimonio farnesiano, oggi disperso tra le più prestigiose istituzioni museali del mondo. Frutto di un’articolata collaborazione tra enti pubblici e privati, la mostra vede come prestatori diversi musei e istituzioni nazionali e internazionali, in particolare il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III. La città partenopea è custode di un cospicuo numero di opere farnesiane per motivi dinastici, dato che Carlo III di Borbone, re di Napoli dal 1734 al 1759, la ereditò dalla madre Elisabetta, moglie di Filippo V di Spagna nonché ultima discendente dei Farnese.

La mostra sui Farnese nella Roma del Cinquecento

La raccolta, avviata da Alessandro Farnese (eletto pontefice nel 1534 con il nome di Paolo III) e ampliata dai suoi discendenti, i cardinali Alessandro (detto il “Gran Cardinale” per il suo prestigio e il suo gusto fine in materia d’arte) e Odoardo, rappresentò non solo un’impresa culturale, ma un vero e proprio strumento di legittimazione del casato. In un’epoca segnata dalla Riforma Protestante e dalle conseguenze del Sacco di Roma (1527), i Farnese promossero una rinascita urbana e ideologica, culminata nella riqualificazione michelangiolesca di Piazza del Campidoglio (1538) e nell’acquisizione di capolavori come l’Ercole e il Toro Farnese, rinvenuti nelle Terme di Caracalla (1545-46). Tali opere, esposte nell’omonimo Palazzo a due passi da Campo de’ Fiori, trasformarono la residenza in un museo-simbolo, manifesto del connubio tra potere temporale e magnificenza antiquaria.

Il percorso si articola in dodici sezioni, ripercorrendo temi emblematici del collezionismo della famiglia: gli interventi urbanistici del Giubileo del 1550, gli artefici della collezione, la passione antiquaria e la pittura religiosa, il Gabinetto e la Galleria dei Carraci. Tra i capolavori esposti si trovano opere di grande valore, come l’Afrodite Callipigia, il gruppo scultoreo di Pan e Dafni, la scultura bronzea del Camillo Capitolino, la Madonna del Divino Amore e il Ritratto del Cardinale Alessandro Farnese, futuro Papa Paolo III di Raffaello, il Ritratto di Paolo III di Tiziano e i disegni di Annibale Carracci per gli affreschi della volta della Galleria.

La figura di Fulvio Orsini nella mostra

La mostra dedica ampio spazio alla figura di Fulvio Orsini, erudito umanista che, in qualità di bibliotecario e antiquario, sistematizzò la collezione, arricchendola con codici miniati, gemme e reperti archeologici. La sua influenza si riscontra negli affreschi del Palazzo e nella creazione di un corpus iconografico che legittimava il mito familiare. Tra le opere appartenute all’Orsini, ne spiccano alcune, tra cui la Partita a scacchi di Sofonisba Anguissola del Muzeum Narodowe Poznań (1555). Questo dipinto, realizzato dalla celebre pittrice cremonese (una delle poche a fare questo mestiere, acclamata in tutta l’Europa del suo tempo), raffigura la stessa artista insieme alle sorelle in una scena domestica, innovativa per l’epoca nella sua naturalezza e vivacità compositiva.

Collezioni italiane a confronto

Degni di menzione anche tre dipinti provenienti dal Museo di Capodimonte. Il primo è il Ritratto di giovane uomo di Rosso Fiorentino, un’opera che affascina per l’ambiguità del soggetto, ritratto con un’androginia enigmatica e uno stile che anticipa il Manierismo. Poi il triplice ritratto di Don Arrigo peloso, Pietro matto e Amon nano di Agostino Carracci. Questo dipinto riflette la fascinazione delle corti rinascimentali e barocche per l’insolito e il meraviglioso. Nani, buffoni e persone affette da ipertricosi (una rara condizione che provoca una crescita abnorme dei peli del corpo) erano figure ricercate nelle corti europee, dove venivano esibite come simboli di prestigio e potere. Tra questi personaggi spicca Arrigo Gonzales, membro di una famiglia affetta da ipertricosi proveniente dall’isola di Maiorca, che divenne una vera e propria “attrazione” aristocratica. La sua presenza era così significativa che compare persino nel paesaggio in secondo piano del Ritratto del cardinale Odoardo Farnese con sullo sfondo Trastevere e il Gianicolo (Collezione privata, Altomani & Sons), dipinto che nei primissimi anni del ‘600 Domenico Zampieri detto Domenichino ambientò in una stanza del palazzo di famiglia del suo prestigioso committente. Il ritratto, esposto all’inizio della mostra, raffigura Arrigo appoggiato a un parapetto del Tevere mentre indica un cagnolino, forse a simboleggiare la fedeltà al suo signore. La presenza di questo personaggio nei due dipinti è una testimonianza di come l’eccentricità fosse celebrata e strumentalizzata dall’élite del tempo, trasformando il singolare in oggetto di curiosità e status symbol.

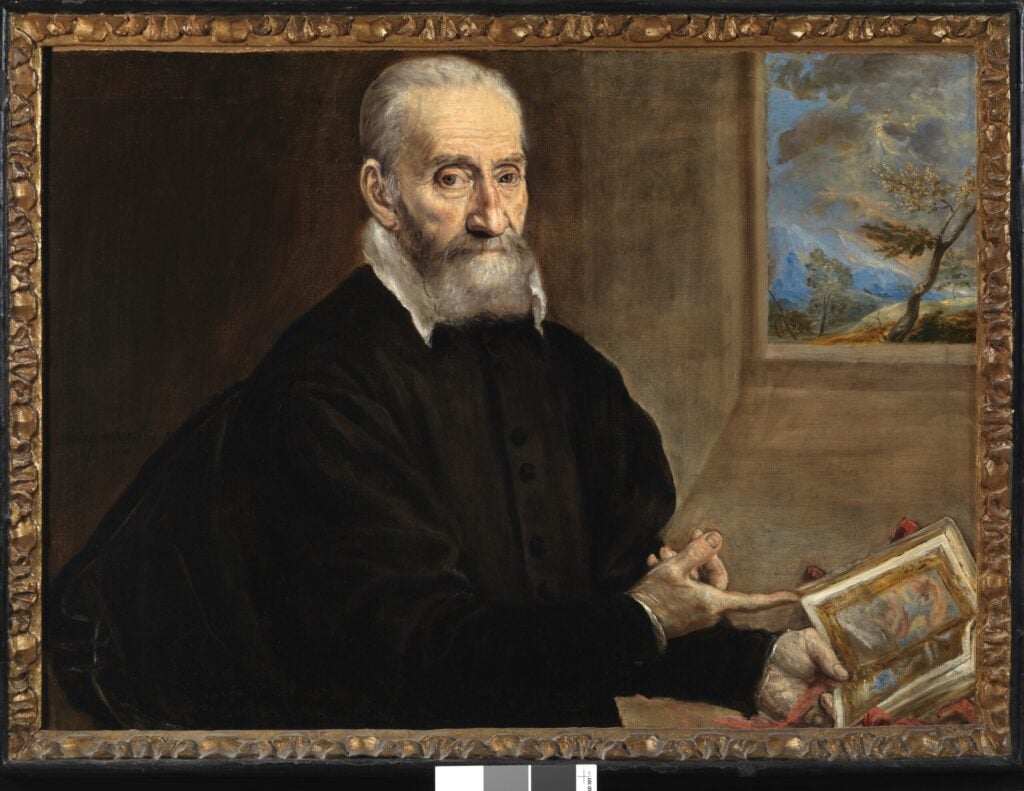

Da Carracci a El Greco

E infine il Ritratto di Giulio Clovio di Dominikos Theotokopoulos detto El Greco. In questo dipinto raffigurante il miniaturista croato, El Greco presenta l’artista che tiene con la mano sinistra il Libro d’Ore da lui miniato per il Gran Cardinale, qui esposto proprio accanto al ritratto, direttamente dalla Morgan Library di New York. Il dipinto fu realizzato a Palazzo Farnese intorno al 1572, probabilmente in parallelo a un ritratto che il pittore cretese fece a Fulvio Orsini, oggi allo Statens Museum for Kunst di Copenaghen e tradizionalmente considerato un ritratto del noto architetto Andrea Palladio.

La morte di Orsini, avvenuta nel 1600, segnò l’inizio del declino della collezione, il cui destino è evocato nell’ultima sala “Due collezioni, un solo destino”, dove spicca la Cassetta Farnese, capolavoro di oreficeria. La mostra non solo celebra un’epoca d’oro del mecenatismo del XVI secolo, ma ne svela la dimensione politica e identitaria, dimostrando come l’arte sia stata per i Farnese un linguaggio del potere.

Calogero Pirrera

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati