Il progetto sociale di Marzia Migliora a Palermo. In dialogo con il Trionfo della Morte

È un teatro dell’umano quello allestito dall’artista torinese per la Galleria regionale d’Arte moderna di Palazzo Abatellis. Una mostra che nasce da un laboratorio articolato. L’immagine simbolo è una tuta da lavoro, il riferimento iconografico è il celebre affresco quattrocentesco del museo palermitano

Una tuta da lavoro come un microcosmo. Un rifugio, una casa mobile, un arsenale intimo, una seconda pelle, un guscio, una valigia trovata in soffitta, il mantello che ti rende invisibile, una tenda da campeggio, lo scafandro che ti porta in fondo il mare. Ma soprattutto, un manuale di istruzioni. Normalmente e storicamente pensata per uniformare e irreggimentare, qui, al contrario, è organismo mutante che definisce singolarità e differenze. Indossarla, dunque, per interrogarsi su come affrontare il mestiere di vivere, in mezzo a cumuli di immagini, ricordi, amuleti, reperti antropologici o sentimentali.

Da un laboratorio sociale alla mostra all’Abatellis

Per la sua mostra a Palazzo Abatellis Marzia Migliora elabora un progetto complesso, la cui forza poetica è pari al suo rigore intellettuale. Alla base un’immagine nuda e vera, senza orpelli, senza retoriche. Minuto Mantenimento è il risultato di un’esperienza comunitaria che ha coinvolto un gruppo di persone in Esecuzione Penale Esterna dell’UIEPE di Palermo, attraverso dei workshop tenuti dall’artista nel 2024, in occasione del progetto a vocazione sociale “Spazio Acrobazie”, a cura di Elisa Fulco e Antonio Leone. La restituzione odierna di quel viaggio mostra innanzitutto come si possano incrociare, con intelligenza e grazia, i processi artistici e quelli collettivi, lasciando che la sensibilità politica e la pratica estetica si riflettano l’una nell’altra, potenziandosi a vicenda: per farne linguaggio, per inventarsi punti d’osservazione, per costruire forme di resistenza.

A Palermo l’artista torinese ha così affondato le mani tra ritagli di biografie qualunque, scampoli disordinati di fragilità, di marginalità, di storie invisibili, sapendone fare materia prima di un incantesimo. Un teatro dell’umano, congelato in un’apparizione sola. Ci sono gli attori, i personaggi, la drammaturgia, gli oggetti di scena. Ci sono i costumi, protagonisti essi stessi, queste tute-installazioni accessoriate per avventure del fantastico e dello spirito. E c’è un’immagine grandiosa che non è fondale ma veduta frontale, epifania: lo spettacolare Trionfo della Morte del museo di Palazzo Abatellis è l’universo tragico, costellato di indizi storici e di simbologie universali, su cui si affaccia questa mostra-racconto, messa in scena nell’attiguo spazio espositivo, ambiente sottostante al ballatoio che un tempo ospitava la corale dell’ex chiesa, e che poi, grazie all’intuizione di Carlo Scarpa, è divenuto punto panoramico sul mitico affresco quattrocentesco.

I laboratori di Marzia Migliora a Palermo

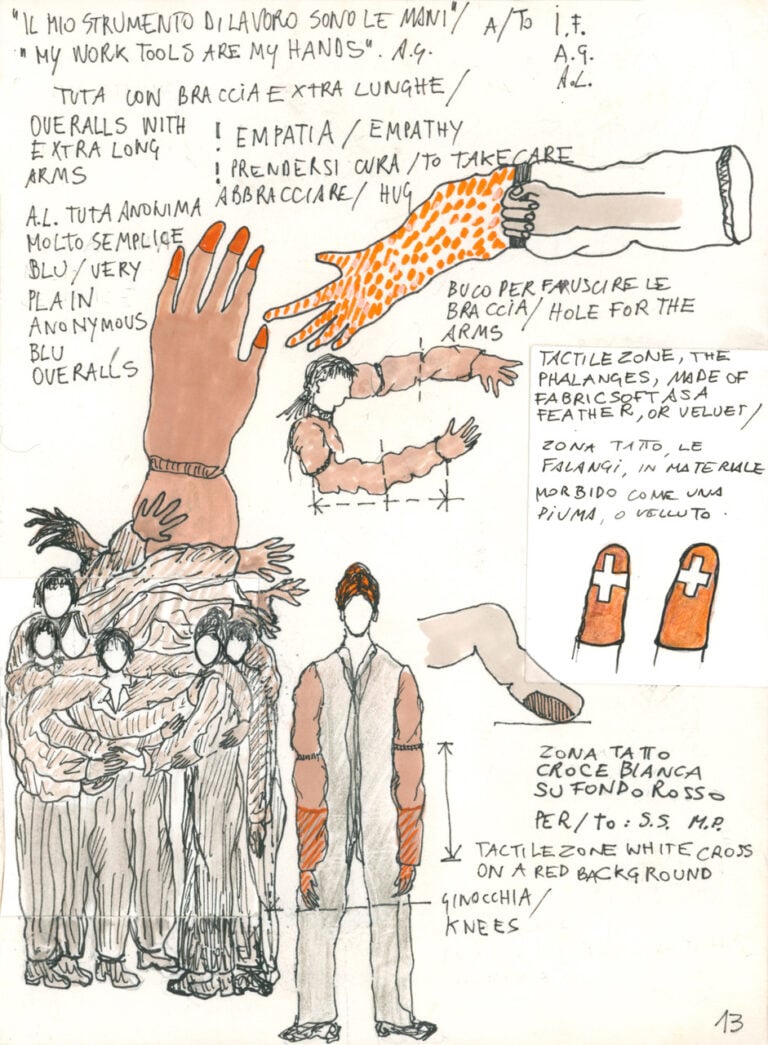

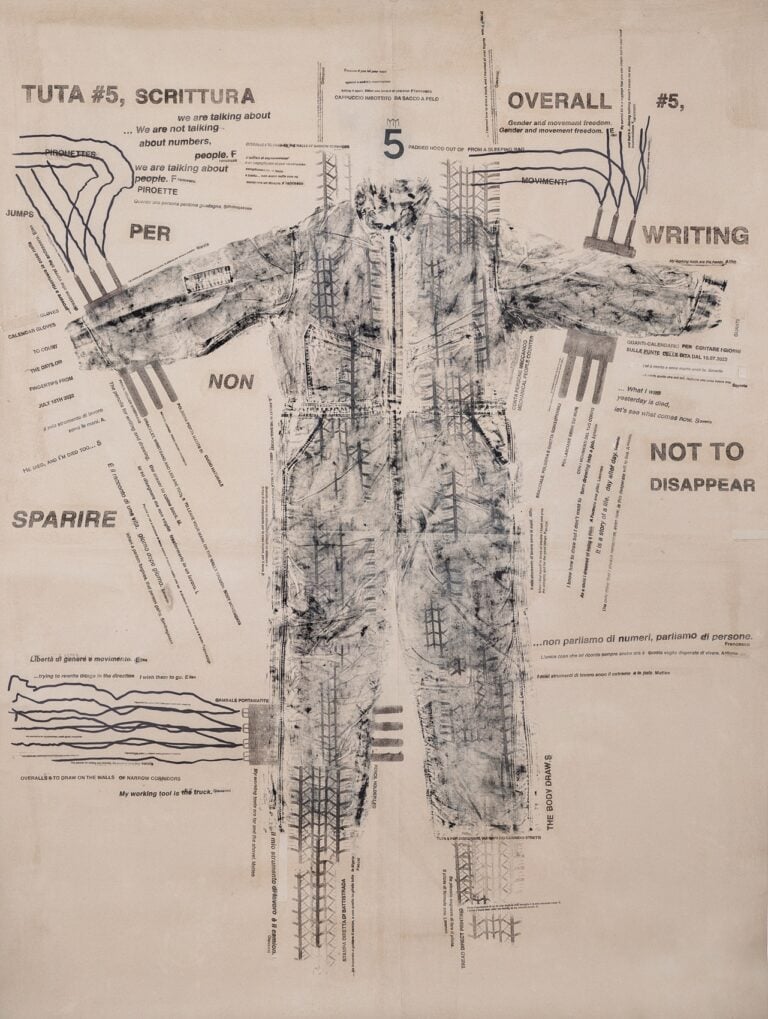

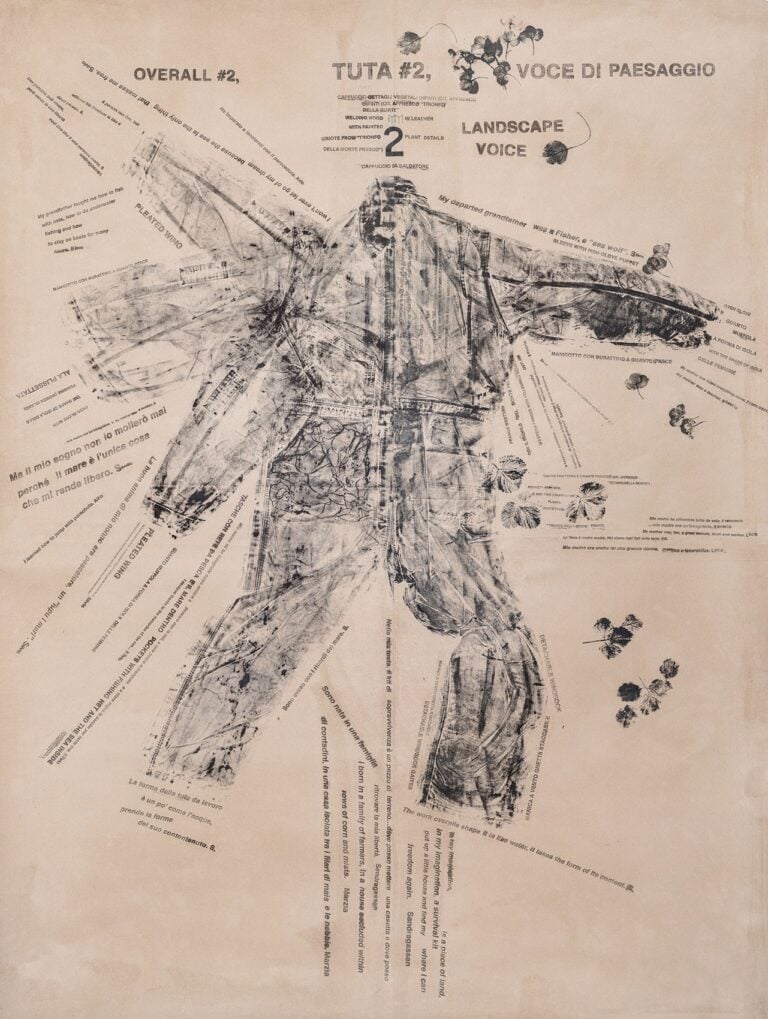

Nel corso dei laboratori preliminari alla mostra le domande poste da Migliora e le risposte condivise dai partecipanti sono diventate parole trascritte, appuntate, e poi disegni preparatori per la produzione delle cinque tute da lavoro oniriche, oggi raccolte in questa stanza-palcoscenico del museo (solo una si trova nello spazio accanto, in dialogo diretto con il Trionfo della Morte).

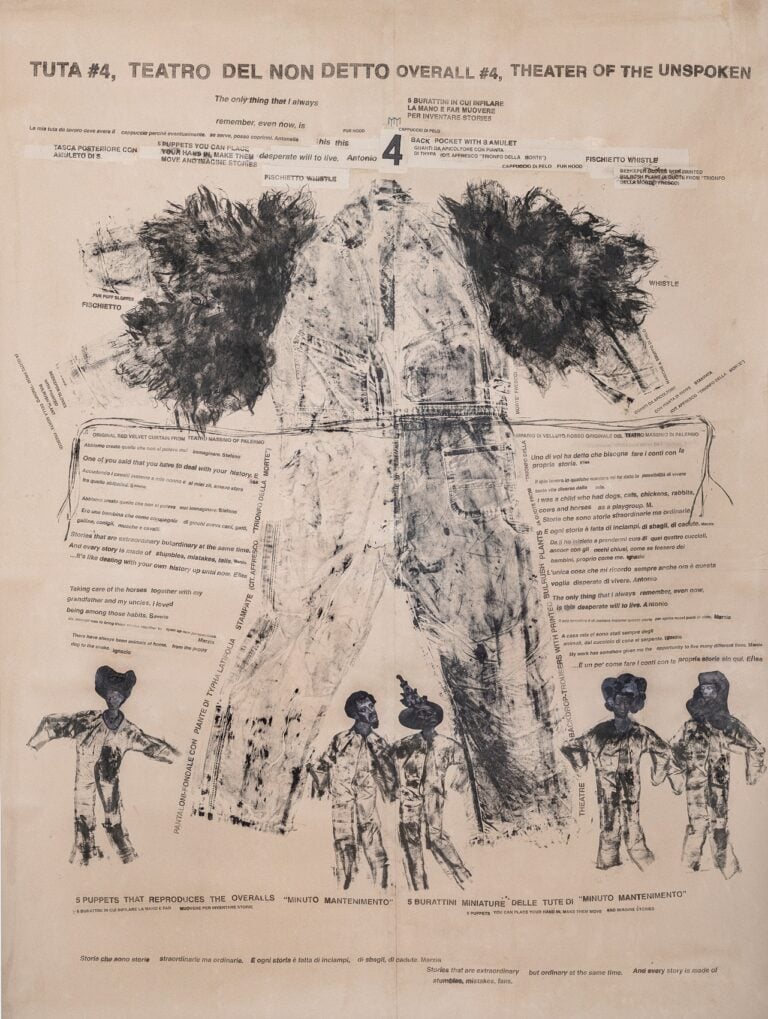

E nel sobrio allestimento che compone bozzetti, reperti in vetrina, sculture ispirate ai cani del Trionfo e un ottimo apparato didattico fatto di glossari, descrizioni, resoconti, si stagliano contro le pareti cinque monotipi in bianco e nero. Sono impronte dirette di una tuta da lavoro inchiostrata e pressata su grandi fogli di carta: pensate come mappe o legende, queste opere grafiche intrecciano frammenti dei dialoghi emersi e riferimenti al corredo di ogni tuta-installazione, svelandone significati e processi generativi.

Che cosa sognavi di fare da piccola/o? Quali mestieri hai fatto per vivere? Che cosa hai imparato dal lavoro? Hai un oggetto che ti ha aiutato nei momenti difficili? A cosa sei sopravvisuta/o? Il lavoro ti ha aiutato? Come immagini una tuta per il mestiere di vivere? Tra le dieci risposte selezionate si leggono frasi semplici e dirette, chiavi d’accesso a un arsenale di strumenti della cura e della compassione, della comprensione del mondo, della rinascita e della volontà: Se fai del bene, ricevi il bene; Chi perdona guadagna; Bisogna essere disposti a perderle le cose e le persone per rinnovare la vita; Se ti piace quello che fai serve soltanto competenza e pazienza; Quando l’obiettivo è alto le cose accadono; Quello che tutti dimentichiamo è vivere… Fino a un laconico e ironico “Futtitinni”, versione palermitana di “fregatene”, a proposito di difesa e resistenza.

Ph. fausto Brigantino

Marzia Migliora e il Trionfo della Morte

Ma cosa c’entra l’immagine della morte con queste meditazioni sul lavoro e sui suoi equipaggiamenti? L’anonimo Trionfo di Palermo è una tra le rappresentazioni più ipnotiche, coinvolgenti, originali che la cultura figurativa europea ci abbia consegnato. Opera riconducibile a un genere diffuso e storicamente inquadrabile, ma che resta esempio unico di un sincretismo culturale felicissimo. Un’orchestrazione perfetta. Uno squillare di timbri e un dilatarsi dinamico di forme ravvicinate, ripiegate su sé stesse, schiacciate contro il campo visivo breve, organizzate intorno al fulcro mostruoso della morte ossuta a cavallo, armata di spada e di cinismo, metafora ischeletrita del nulla che avanza colpendo chiunque incroci sulla via. Borghesi, aristocratici, popolani, mendicanti, notabili, papi e alti prelati, uomini e donne disarmati dinanzi alla brutalità del destino che tutto mastica e divora. La vita sul bordo della fine, oltre ogni certezza di salvezza e di redenzione.

I dettagli delle figure, la girandola di vesti, volti, panneggi, copricapi, gesti, è danza macabra di un’umanità aggrappata all’esistenza, alla sua mondanità, bellezza, avidità, passione ed incoscienza, sorpresa dalla più assurda delle verità rimosse: l’ombra della falciatrice nera, compagna di strada verso cui smettere di volgere il capo, per non impazzire.

La morte, la vita, il lavoro. La mostra a Palazzo Abatellis

Il lavoro dunque. Che qui si mostra nella sua natura di strumento produttivo, in un senso tutto umano e non consumistico: spazio di libertà, di riscatto e di partecipazione, di conoscenza dell’altro e di sé; spazio concreto in cui la creazione di senso è creazione di appartenenza a una comunità. Lavoro che, nei casi gestiti dagli Uffici in Esecuzione Penale Esterna” (UIEPE), è “parte integrante e obbligatoria” dei programmi alternativi alla detenzione rivolti a coloro che usufruiscono della “sospensione del procedimento e messa alla prova”. Il valore sociale di tutto questo, per un ordinamento che intende sempre la pena come riabilitativa e non punitiva, si estende e si proietta qui, per mezzo dell’arte, su un piano linguistico, relazionale e introspettivo, stimolando riflessioni insieme intime e universali.

Dinanzi al flagello della morte, che l’affresco dell’Abatellis traduce in spettacolare racconto, tutto questo diventa attaccamento alla vita e dunque desiderio, lotta, costruzione, affrancamento dalla paura, bisogno di ancorarsi a ciò che custodisce significato. Urgenza di presente e di futuro. Un fatto che accomuna o dovrebbe accomunare tutti, proprio come la più democratica e spaventosa delle leggi: quell’imperativo della fine, di cui non conosciamo tempi, modi, soglie, metafisiche.

1 / 11

1 / 11

2 / 11

2 / 11

3 / 11

3 / 11

4 / 11

4 / 11

5 / 11

5 / 11

6 / 11

6 / 11

7 / 11

7 / 11

8 / 11

8 / 11

9 / 11

9 / 11

10 / 11

10 / 11

11 / 11

11 / 11

Cinque tute per il mestiere di vivere

Le cinque tute che abitano lo spazio espositivo rivelano ulteriori connessioni con il territorio. Alla loro realizzazione hanno infatti contribuito il Museo Internazionale delle Marionette, la sartoria del Teatro Massimo, l’azienda storica Ferrino e la sartoria sociale Al Revés.

Sono abiti come archivi o architetture effimere, ognuno dedicato a un tema, con il proprio taglio sartoriale che fa del classico capo da lavoro uno spunto aperto a elaborazioni surreali e destrutturazioni. E ognuno con il proprio kit di sopravvivenza, in cui si leggono anche richiami più o meno diretti al Trionfo della Morte: certi cappelli dalla forgia fantastica, l’idea del sacro che sopravvive in una bibbia infilata in una tasca, il guanto del falconiere (tra i personaggi del dipinto), e ancora le piantine di fragola, i ricorrenti elementi vegetali o i guanti da giardino dipinti con motivi floreali, tutte citazioni dell’infernale hortus conclusus in cui si scovano “Il giusquiamo nero, pianta funebre per definizione, il cardo mariano, simbolo del peccato originale, forse il tossico narciso e l’infido mughetto, cui si oppongono solo debolmente piante salvifiche come la fragola, la lisca e l’asplenio”, come spiega Michele Cometa nella sua nota lettura iconografica dell’opera.

E se la Tuta #1, Casa ovunque, è riparo, tenda che accoglie e si radica al suolo per mezzo di picchetti e zavorre, la Tuta #2, Voce di paesaggio, tra memorie di terre e di mari cuce insieme un cappuccio in cuoio da saldatore, un guanto-marionetta a forma di pesce e le silhouette di Monte Pellegrino e dell’Isola delle Femmine; la Tuta #3, Cura per terrestri, ha maniche-tentacoli per un abbraccio plurale, una testa da polipo, manicotti e guanti di protezione, mentre la Tuta #4, Teatro del non detto, è un abito-teatrino con sipario, fondale e 5 marionette vestite con le stesse 5 tute del progetto. Infine la Tuta #5, Scrittura per non sparire, grazie a una fornitura speciale – un bracciale, una polsiera e un gambale con lunghe matite da carpentiere – invita a tracciare segni sulla parete, riappropriandosi dello spazio attraverso il disegno e la scrittura.

Dentro e oltre il senso della fine

Se il progetto di Marzia Migliora per Abatellis ci porta dentro l’urgenza del fare, del dire, del costruire, mettendo in piedi un’officina di testi, dialoghi, simboli, mestieri, legami, per contrasto il panorama di fronte è incarnazione pittorica del sentimento della fine: il Trionfo di una morte che porta con sé il flagello della peste, nemico di un’Europa messa in ginocchio troppo a lungo, secoli fa. E così aleggiano l’ombra del peccato, la violenza, la vertigine dell’abisso, l’assenza di Dio (nel dolore) ma anche la sua essenza (nelle oscure leggi del mondo e nella promessa di resurrezione).

Il catalogo di espressioni e di reazioni leggibile nei personaggi dell’affresco palermitano racconta tutta la complessità dell’umana percezione della morte stessa, spesso ingiusta, crudele, certamente imperscrutabile. Ci sono la rabbia, lo sdegno, la malinconia, la resa, la paura, l’attesa, lo sbigottimento, la cura dell’altro che spira al nostro fianco.

Spiega Cometa in un passaggio del suo libro: “I religiosi nell’affresco sono devoti alla Morte che non li ascolta, i laici sanno prendersi cura dei morenti. Fino all’ultimo respiro. Il Dio che il giovane morente in primo piano cerca con gli occhi è ormai definitivamente absconditus”. Un Dio nascosto, nell’illogica furia dell’orrore. Ma quel mistero, quell’assenza, è in fondo condizione d’esistenza, è il buio di cui necessita il sole per definire i contorni delle cose.

Da qui viene, in chiave mistica, lo “stupore abbagliante della fine”, per dirla con Michel De Certeau: “Una luce senza limite, senza differenza, in qualche modo neutra e continua. Non è possibile parlarne che relativamente alle nostre care attività, che vi si annullano. Non c’è più lettura là dove i segni non sono più allontanati e deprivati da ciò che designano”. La visione ultima, al cospetto dell’assoluto, racconta la sospensione di ogni visibilità e di ogni nascondimento, laddove, sparendo il segreto delle cose, sono le cose stesse a dissolversi come pulviscolo aurorale.

Proprio quei “segni” e quelle “care attività”, nel teatro dell’umano, costituiscono un approdo ed un appiglio, il cui suono vivace è tutt’uno con il controcanto di una morte necessaria, di un mistero che pungola il pensiero, di una pena che genera l’immagine ed il verso. A partire da quel vuoto fondativo, miracolosamente, il senso continua a venire.

Helga Marsala

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati