Lottozero: un hub internazionale per il tessile a Prato

Nel cuore del distretto tessile di Prato, un centro sperimentale dove il fare incontra il pensiero, il digitale dialoga con l’artigianato e un team tutto al femminile costruisce ponti tra locale e globale, tra creatività e manifattura, tra sperimentazione e filiera. Ne parliamo con le fondatrici

Lottozero è un centro sperimentale per l’arte, il design e la cultura tessile contemporanea, fondato a Prato nel 2016 dalle sorelle Tessa e Arianna Moroder. L’una economista, l’altra designer tessile, hanno dato vita a questo progetto trasformando l’ex magazzino del nonno – un tempo deposito per alimentari e bevande – in uno spazio creativo a vocazione internazionale. L’incontro con Alessandra Tempesti, attuale curatrice, ha arricchito Lottozero di una dimensione curatoriale che oggi è centrale. Sin dall’inizio, il progetto ha coniugato ricerca artistica, produzione tessile e formazione, contribuendo a rivitalizzare uno dei distretti produttivi più significativi d’Europa. Qui convergono artisti, designer, artigiani, studiosi e aziende, attratti da una piattaforma viva e in costante trasformazione, dove i saperi antichi artigianali e l’innovazione tecnologica convivono con visioni contemporanee e pratiche sostenibili. È anche l’unico luogo in Italia a mettere a disposizione il telaio jacquard digitale TC2 – uno strumento unico, capace di fondere la programmazione digitale con la tessitura manuale – e si prepara a lanciare una novità assoluta: una biblioteca digitale di materiali, il Lottozero Textile Explorer, pensata per rendere accessibili online i materiali, le ricerche e le sperimentazioni sviluppate nel tempo. A rendere tutto questo possibile è un team interamente femminile, organizzato come cooperativa sociale: una scelta non solo giuridica ma profondamente valoriale, che garantisce autonomia, rispetto e orizzontalità nelle decisioni. Da Lottozero, ogni area – dal tessile all’arte contemporanea, dalla moda sostenibile ai servizi di consulenza – si nutre di un approccio multidisciplinare, aperto e dialogico, che unisce il radicamento locale a una forte dimensione internazionale.

Intervista a Tessa Moroder, Arianna Moroder e Alessandra Tempesti di Lottozero

Il più grande distretto tessile d’Europa, Prato, unisce una forte identità locale con una proiezione internazionale. Anche la vostra realtà sembra muoversi su questo doppio binario: in che modo vivete questo equilibrio tra il legame con il territorio e l’apertura al mondo?

La realtà di Prato è davvero affascinante, una città di medie dimensioni con un centro storico piccolissimo, eppure da sempre molto aperta al commercio internazionale. Basta visitare il Museo del Tessuto per rendersene conto: ci sono lettere e documenti di Francesco Datini, figura storica centrale, che già nel Medioevo aveva contatti d’affari in tutto il mondo conosciuto dell’epoca. Questo slancio internazionale è sempre rimasto: le aziende del distretto hanno tuttora clienti ovunque, dai mercati europei agli asiatici. A volte, se parli con qualcuno all’estero che non è del settore, devi dire “Prato, vicino a Firenze”. Ma quando parli con chi lavora nel tessile, basta dire Prato che tutti lo conoscono. Eppure, allo stesso tempo, qui si vive in modo molto locale, tranquillo. È proprio questa combinazione tra un forte legame col territorio e una rete di contatti internazionale che ci rappresenta come Lottozero.

Quando leggo le vostre attività, percepisco sempre questo doppio respiro: di un luogo contenuto negli spazi, ma connesso al mondo.

Credo sia qualcosa che deriva direttamente dalla natura del settore tessile: è enorme, ma anche molto close-knit, cioè molto interconnesso. Le persone si conoscono, le reti sono forti. Quando arrivano i designer da fuori, ci vuole pochissimo per trovare conoscenze in comune. Non servono sei gradi di separazione: è una vera community. Per tanto tempo abbiamo avuto un po’ la sensazione del Nemo propheta in patria. L’interesse per le nostre attività è arrivato prima dall’estero, anche prima che realizzassimo concretamente certi progetti. Ma negli ultimi anni anche la comunità locale si è avvicinata molto di più e oggi c’è sicuramente più attenzione anche in Italia. Probabilmente all’estero suscitiamo maggiore interesse anche perché il modello dei distretti produttivi è tipicamente italiano. Qui ci sono ancora circa 7mila aziende attive nel tessile: è qualcosa che affascina moltissimo chi viene da fuori e scopre questo nostro ecosistema.

Quindi il dialogo con l’estero è una vostra esigenza, una vocazione del territorio, o qualcosa che si è sviluppato nel tempo?

Credo che il dialogo con l’estero nasca proprio dalla natura ibrida del nostro spazio. Questa identità non definita in modo rigido ha creato, all’inizio, un po’ di confusione. Quando siamo nati nel 2016, in Europa stava emergendo, appena, il concetto di Creative Hub. Oggi ci sembra un termine comune, ma allora era del tutto nuovo. Quando cercavamo di spiegare cosa facessimo, ci sentivamo spesso fraintese, venivamo etichettate come co-working, studio, laboratorio, makerspace. La verità è che eravamo – e siamo – un po’ tutto questo, ma anche qualcosa di più, qualcosa di ancora diverso. Per chiarirci le idee, prima di iniziare ufficialmente Lottozero ho fatto un viaggio di ricerca per vedere realtà simili in giro per l’Europa. All’epoca, parliamo del 2015, ne ho visitate quattro: erano letteralmente le uniche che si potevano definire in qualche modo creative hub. Questo ci ha fatto capire che stavamo creando qualcosa di nuovo non solo a Prato, ma in un contesto europeo ancora in evoluzione, dove il concetto di creative hub era ancora embrionale. Oggi lo scenario è molto cambiato. Col tempo, questo ci ha anche riportati alla dimensione locale. Ora abbiamo una rete ampissima di stakeholder e partner sul territorio: istituzioni, aziende, realtà culturali.

Le attività di Lottozero

Invece le collaborazioni che hanno dato vita a Textile Culture Net, come nascono e come si sviluppano?

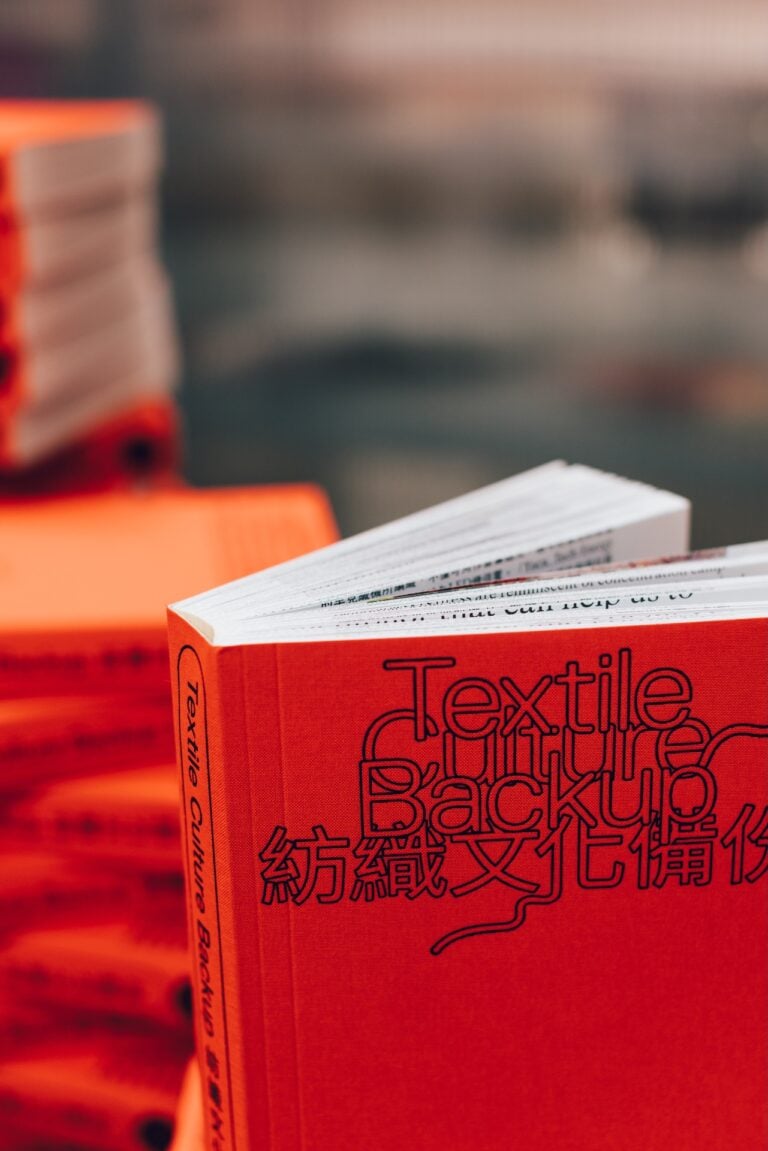

Textile Culture Net è un progetto nato nel 2020, una rete internazionale che coinvolge, oltre a noi di Lottozero, tre importanti istituzioni dedicate al tessile: il Central Museum of Textile di Łódź, in Polonia; il TextielMuseum di Tilburg, nei Paesi Bassi; e il CHAT – Center for Heritage, Arts and Textile di Hong Kong. Durante la pandemia è nata l’idea di connetterci per lavorare insieme, condividere conoscenze, metodologie, artisti e progetti. Da lì abbiamo iniziato a realizzare mostre digitali, pubblicate esclusivamente su Instagram. Il formato era sintetico e immediato, ma ci ha permesso di raggiungere un pubblico ampio e internazionale. È stato anche un esperimento curatoriale interessante: riuscire a comunicare contenuti di arte contemporanea attraverso una piattaforma pensata per l’uso quotidiano e veloce. Abbiamo lavorato con guest curator provenienti da tutto il mondo, il che ha reso l’esperienza ancora più ricca. Gli artisti coinvolti hanno proposto approcci legati ai loro contesti culturali di origine, creando uno scambio sia dal punto di vista artistico che curatoriale. Le mostre, infatti, sono sempre state co-curate tra tutte le istituzioni della rete. E dopo quattro anni di attività su Instagram, grazie a un bando europeo, siamo riuscite a raccogliere tutto il materiale in una pubblicazione cartacea: Textile Culture Backup.

Come è strutturato il laboratorio di Lottozero? Quali attrezzature e risorse mette a disposizione per artisti, designer e ricercatori?

L’idea di Lottozero è sempre stata quella di offrire una varietà di tecniche e strumenti, per permettere a tutti i nostri fruitori di sperimentare, mescolare e innovare. Abbiamo strumenti per la stampa, la tintura, il ricamo, la tessitura, la maglieria e, più recentemente, anche per la agugliatura e l’infeltrimento. Ma siamo costantemente alla ricerca di nuove tecniche e attrezzature per arricchire il nostro laboratorio. Abbiamo introdotto un nuovo strumento che è diventato tra i più ambiti e richiesti: il telaio TC2, che siamo orgogliosi di essere l’unica realtà in Italia a possedere e mettere a disposizione, finanziato grazie alle risorse Next Generation EU del PNRR Cultura. È un telaio jacquard digitale, come quelli presenti nell’industria tessile, che combina la complessità della programmazione digitale con la manualità della tessitura a mano, creando tessuti di alta qualità in piccole quantità. Il connubio di uno strumento artigianale, ma con la potenza e la flessibilità della tecnologia digitale, permette un approccio completamente innovativo alla prototipazione. Ma la vera forza sta nelle persone che lavorano qui, nelle competenze che ognuno porta e nell’expertise che abbiamo sviluppato negli anni.

Novità inedite?

Stiamo per lanciare una novità importante il mese prossimo e questa è la prima volta che lo rendiamo pubblico: la nostra biblioteca digitale di materiali, Lottozero Textile Explorer. Si tratta di una risorsa online che renderà disponibili i materiali che abbiamo raccolto, insieme a tutti i progetti e le innovazioni che abbiamo sviluppato. Non solo designer, ma anche artisti e ricercatori potranno creare mood board, lookbook e visualizzazioni dei materiali. Sarà uno strumento prezioso e innovativo che, speriamo, contribuirà a stimolare ancora più creatività. L’accesso alle risorse di Lottozero diventa così più semplice e fruibile.

Le residenze d’artista di Lottozero a Prato

Come avviene la selezione dei partecipanti alle residenze? Avete un focus su giovani emergenti, oppure vi interessa il dialogo intergenerazionale?

Le residenze a invito sono una parte più piccola rispetto al nostro programma a pagamento e sono direttamente collegate ai bandi che riusciamo a vincere. In questi casi cerchiamo sempre di costruire dei macro-programmi tematici, che ci permettono di pianificare una programmazione annuale – o a volte biennale – intorno a un tema o a una tecnica specifica. Per esempio, lo scorso anno abbiamo lavorato sulla tessitura, anche in relazione all’acquisto del telaio TC2, e abbiamo strutturato un programma che metteva in dialogo artiste di generazioni diverse. Per noi, infatti, il dialogo intergenerazionale è molto importante, soprattutto in un ambito come quello tessile dove la trasmissione di saperi è centrale. Il programma si è concluso con la partecipazione di Graziella Guidotti, artista e designer quasi novantenne, che in passato era stata l’insegnante della giovane artista fiorentina con cui avevamo iniziato il ciclo. È stato molto significativo far emergere questo passaggio di testimone.

Quali criteri privilegiate?

Privilegiamo la ricerca artistica e la poetica individuale: non ci identifichiamo con ciò che comunemente viene chiamato fiber art, ma guardiamo piuttosto all’arte contemporanea che utilizza il tessile come mezzo espressivo. Cerchiamo voci autentiche, linguaggi ibridi, approcci sperimentali e siamo molto aperte nelle modalità espressive. Detto questo, i bandi pubblici impongono spesso dei limiti anagrafici, come l’obbligo di coinvolgere artisti under 35, e questo condiziona parte della selezione. È un vincolo che ha senso – perché i giovani hanno meno opportunità – ma allo stesso tempo ci piace mantenere una visione ampia e inclusiva.

Accanto a sponsor come EWO, Grohe, Artemide, vi sostenete anche attraverso bandi europei e crowdfunding. Come riuscite a curare anche questo aspetto complesso?

Circa la metà delle nostre entrate annuali proviene da fondi pubblici europei, quindi per noi è un aspetto centrale. I bandi europei che gestiamo più frequentemente sono quelli del programma Erasmus+, dedicati alla formazione, un ambito che ci appartiene profondamente: quasi tutte le persone del team di Lottozero insegnano in accademie o università e la dimensione educativa è fortemente integrata nelle nostre attività quotidiane, dai workshop alle residenze. Al momento stiamo lavorando su quattro progetti Erasmus+ attivi, con un quinto in partenza. Tutti questi percorsi formativi sono accessibili gratuitamente online sul nostro sito.

La composizione e il lavoro di Lottozero

Che forma giuridica ha Lottozero? Com’è organizzato il vostro team?

Lottozero è una cooperativa sociale – e per noi è una scelta non solo formale ma profondamente valoriale. Crediamo molto nella forma dell’impresa sociale, sia in termini di contenuti, per ciò che facciamo quotidianamente, sia per come siamo organizzate internamente. In linea di principio, tutte le persone che lavorano con noi da un certo periodo di tempo – e quindi mostrano un impegno reale nel progetto – possono diventare socie. Il nostro team è organizzato in modo orizzontale, non gerarchico. Ognuna ha un’area di competenza ben definita e autonomia nelle decisioni quotidiane che riguardano il proprio ambito. Per le scelte più importanti, ovviamente, ci confrontiamo tutte insieme. Ma, ad esempio, se Alessandra decide di portare avanti un progetto di arte contemporanea – che è la sua area – si fa. Questa struttura ci permette di lavorare in modo snello, rispettando le professionalità di ognuna.

Per quanto riguarda il lavoro di consulenza, i vostri clienti sono più spesso aziende, designer indipendenti o artisti?

I nostri clienti sono davvero un mix molto variegato. Offriamo servizi altamente personalizzati, su misura, e questo ci permette di adattarci alle richieste più disparate: lavoriamo con artisti, designer indipendenti, piccoli brand, ricercatrici, studenti – anche solo per una tesi o un progetto di ricerca – istituzioni, aziende, architetti… ormai sempre più professionisti che provengono da ambiti distanti tra loro. La nostra expertise sta proprio nella capacità di leggere le richieste in modo trasversale e trovare soluzioni su misura. Una strada complessa ma anche quella che ci stimola di più. Oggi comunicare questa eterogeneità è più facile, ma all’inizio non era affatto scontato: ci voleva un po’ per far capire chi eravamo e cosa potevamo offrire.

Capisco, è tipico quando si crea qualcosa di nuovo e non immediatamente etichettabile…

Esatto! Il solo fatto di essere una cooperativa sociale non profit e chiedere un compenso per i nostri servizi all’inizio era difficile da far capire. Oggi il concetto di impresa sociale è più diffuso, c’è stata la riforma del Terzo Settore, ma quando siamo nate – nel 2016 – non era affatto scontato.

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Lottozero: spazi espositivi, progetti di ricerca e sguardi retrospettivi

Quando nasce lo spazio espositivo The Kunsthalle? E come si integra con le altre attività?

The Kunsthalle è nata praticamente fin da subito, tanto che l’inaugurazione di Lottozero è stata proprio una grande mostra collettiva che ha occupato tutto lo spazio, non solo l’area espositiva ufficiale. Nei primi anni, anzi, è stato proprio l’ambito artistico a essere il più visibile e attivo, mentre tutte le altre aree — come i servizi e le consulenze — si sono strutturate successivamente. Nel tempo abbiamo scelto consapevolmente di lavorare su tre assi principali: il design tessile, l’arte contemporanea — con particolare attenzione ai linguaggi tessili — e la moda sostenibile. Questi tre ambiti definiscono da sempre il nostro campo d’azione e si contaminano tra loro, generando progetti e collaborazioni trasversali.

Come nasce il Circular Wool Lab?

Il Circular Wool Lab è uno dei nostri primi progetti di ricerca e sviluppo sulle materie prime, nato praticamente insieme a Lottozero e ancora in attività. Fin dall’inizio ci siamo imbattute nel tema della lana rustica, ovvero quella prodotta da pecore allevate per l’industria alimentare e non per la qualità del vello. Si tratta di una fibra considerata di scarto, che spesso viene bruciata o smaltita in modo problematico. Abbiamo scoperto che qui in Toscana questo tipo di lana è molto diffuso e abbiamo voluto capire se fosse possibile valorizzarla e reintegrarla nella produzione tessile, sfruttando la filiera e il know-how del distretto pratese. Il nostro obiettivo è stato quello di creare un processo locale e sostenibile, orientato in particolare alla produzione di tessuti per l’arredamento, più che per l’abbigliamento. Negli anni il progetto si è evoluto, ha attratto artisti e designer e si è arricchito di collaborazioni.

In che modo?

Si tratta di un tavolo di lavoro continuo: una risorsa attiva e disponibile, con materiali e competenze che vengono messi a disposizione di chi vuole lavorare con questo tipo di fibre. È un progetto che racconta molto bene il nostro approccio, dove la ricerca, la sostenibilità e il legame con il territorio si intrecciano con creatività e sperimentazione. Negli anni la composizione del pubblico è cambiata: se all’inizio erano soprattutto persone che venivano da fuori Prato, ora siamo riuscite a costruire un radicamento maggiore anche sul territorio. Sempre più persone locali partecipano ai nostri workshop, visitano le mostre e iniziano a conoscere da vicino il nostro lavoro.

Com’è cambiata in questi 9 anni la percezione dell’identità ibrida di Lottozero?

Dieci anni fa era quasi un ostacolo. Ci dicevano che eravamo troppo arte per parlare di sostenibilità, troppo moda per lavorare con gli artisti. Non eravamo mai abbastanza niente. Sembrava che passassimo sempre negli spazi tra le categorie esistenti, ed era difficile anche trovare bandi o contesti che ci includessero pienamente. Solo da pochi anni il nostro approccio viene riconosciuto per il valore che ha e oggi questa molteplicità è percepita come un punto di forza ed è una grande soddisfazione. Ora sono gli artisti a cercarci, perché vedono in Lottozero un luogo unico dove la dimensione tecnica e quella poetica si incontrano. Ed il fatto di essere dentro un distretto produttivo tessile così vivo, ci consente di creare veri ponti tra creatività e manifattura, tra sperimentazione e filiera. Abbiamo costruito nel tempo una linea curatoriale chiara, aperta a tutti i linguaggi del contemporaneo, in cui il tessile è sempre presente ma mai in modo univoco o didascalico. È un mezzo, non un fine.

Margherita Cuccia

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati