Il cocomero prima degli OGM. In una natura morta di età barocca: quando la storia dell’arte aiuta le scienze naturali

Nell’Università del Wisconsin, gli studenti del corso di orticoltura si saranno stupiti quando il loro professore, un tal James Nienhuis, si è presentato in classe per la lezione di storia della selettocoltura con la riproduzione di una natura morta del XVII secolo. L’opera in questione è una tela di proprietà di Christie’s, dipinta tra il […]

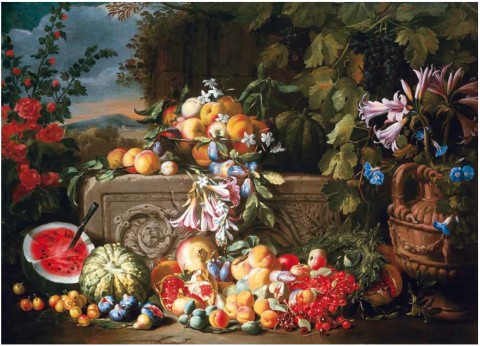

Nell’Università del Wisconsin, gli studenti del corso di orticoltura si saranno stupiti quando il loro professore, un tal James Nienhuis, si è presentato in classe per la lezione di storia della selettocoltura con la riproduzione di una natura morta del XVII secolo. L’opera in questione è una tela di proprietà di Christie’s, dipinta tra il 1645 e il 1672 da Giovanni Stanchi, detto Dei Fiori, di cui poco si sa, se non che era un apprezzato naturamortista nella Roma barocca.

L’olio è diventato oggetto di attenzione non tanto per il pregio storico-artistico, ma perché ritrae una specie di cocomero mai vista prima. Nel dipinto di Giovanni Stanchi, tra pesche, pere e altri ortaggi, spicca infatti un’anguria di colore pallido con singolari sezioni cave in cui la polpa rossa, tipica del frutto, si articola in piccole spirali. Alcuni studiosi hanno ritenuto che l’anguria fosse semplicemente ancora acerba, ma la presenza dei semi neri ha vanificato questa ipotesi, aprendo la strada alla teoria che si tratti in realtà di una varietà selvatica, precedente ai processi di coltivazione, addomesticazione e selezione genetica che l’uomo ha messo in atto nel corso dei secoli.

Qualcuno ha fatto notare che una natura morta pressoché contemporanea, attribuita al fiammingo Abraham Brueghel, mostra un tipo di cocomero simile in tutto e per tutto a quello a noi familiare, ma l’appunto non fa che rinforzare l’ipotesi che l’uomo abbia agito nel tempo per il miglioramento del genere, sino ad ottenere la scomparsa della specie ritratta da Giovanni Stanchi.

“I dipinti dei musei sono un metodo interessante per studiare le antiche varietà botaniche” spiega Todd Wehner, un altro professore, stavolta della North Carolina State University. Non è certo una novità che la storia dell’arte sia chiamata in soccorso della scienza. Se si esclude la paleobotanica, i dipinti del passato sono infatti l’unica testimonianza visiva a disposizione degli studiosi per scoprire la morfologia antica e per seguire i tracciati evolutivi delle specie vegetali.

– Marta Pettinau

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati