Intervista con il grafico. Le ragioni di una grande inchiesta

Ogni giovedì, fino a fine agosto, potrete leggere la lunga intervista che Lorenzo Bruni ha realizzato con sei fra i migliori grafici del Paese. La versione estesa di quelle che trovate su Artribune Magazine #50, dove potete studiarci anche la mappa globale con una trentina di altri grafici segnalati da Roberto Maria Clemente, Riccardo Falcinelli, Jonathan Pierini, Silvia Sfligiotti, Leonardo Sonnoli e Francesco Valtolina.

La tipografia e il ruolo della grafica sono ormai un argomento comune di conversazione e non più un campo tecnico per pochi addetti ai lavori. A sostenerlo non è solo Shepard Fairey – il graffitista inventore della campagna “dal basso” che contribuì a far vincere le elezioni del 2008 a Barack Obama – o il grande Luc(as) de Groot – il creatore della font Calibri per il pacchetto Microsoft Office dei primi Anni Zero.

COS’È IL GRAPHIC DESIGN

La domanda da porsi è: di cosa parliamo quando parliamo di graphic design? Il graphic design, pragmaticamente, è tutto ciò che ci circonda in una società moderna: dai packaging dei succhi di frutta al manifesto per la pace, dalla segnaletica stradale alla grafica di una collana editoriale; si tratta di codici visivi che permettono di semplificare da una parte l’accesso al mercato, dall’altro la realtà collettiva.

Però, da qualche anno, anche questa definizione non è più esauriente, poiché presuppone ancora una società divisa in maniera netta tra consumatori e produttori. Adesso siamo tutti produttori di opinioni, servizi, visioni, desideri, ma anche di start up e partiti politici. Realizziamo quotidianamente sui nostri dispositivi digitali le stesse scelte – alterazione della foto e della font, creazione di lettere e supporti, definizione del rapporto fra testo e immagine – che fino a vent’anni fa potevano permettersi solo dei professionisti.

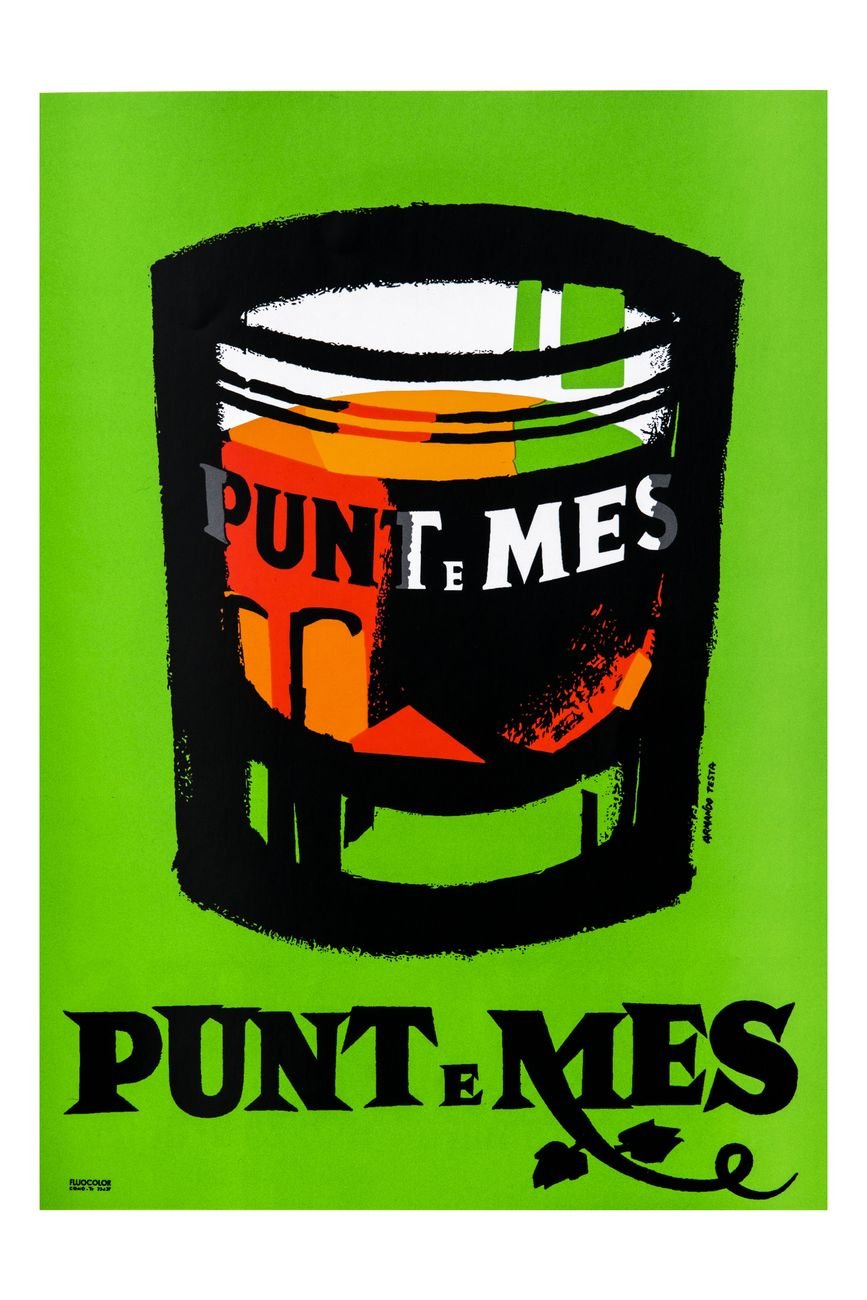

Armando Testa, Punt e Mes Gotto. Courtesy Collezione Gemma De Angelis Testa

COSA DICONO GLI INTERVISTATI

La definizione di visual design non è univoca nelle sei interviste ai sei professionisti coinvolti in questa indagine sulla grafica contemporanea in Italia. Per Roberto Maria Clemente, Riccardo Falcinelli, Jonathan Pierini, Silvia Sfligiotti, Leonardo Sonnoli e Francesco Valtolina le definizioni sono il motore che li guida nella loro pratica, inducendoli a produrre soluzioni in grado di far riflettere sui grandi cambiamenti legati alla loro professione, oltre che ad assolvere ai compiti affidatigli dal committente.

Dalle interviste emergono due attitudini esemplari. La prima assume come punto di partenza la questione della grafica tridimensionale al tempo del digitale. Sonnoli, Valtolina e Clemente concepiscono il ruolo del grafico in maniera differente perché – nell’affrontare i progetti per fiere d’arte come Artissima, miart o Flat o per mostre temporanee – non si limitano alla grafica dell’invito o alle gif animate, ma lavorano alla comunicazione nel contenitore fisico. L’oggetto grafico per loro è uno strumento di partenza della fruizione e non un punto di arrivo.

La seconda attitudine risponde alla grande importanza che ha assunto la tipografia al tempo del digitale, fornendo una varietà incredibile di font e supporti. Falcinelli, Sfligiotti e Pierini reagiscono con una sorta di ecologia visiva, approccio diverso da quello minimalista di stampo modernista. Oltre a occuparsi di copertine per l’editoria, infatti, hanno accettato, in anni differenti, la sfida di dirigere una rivista specialistica come Progetto Grafico, espandendone il campo d’azione.

PUBBLICA UTILITÀ E CREATIVITÀ

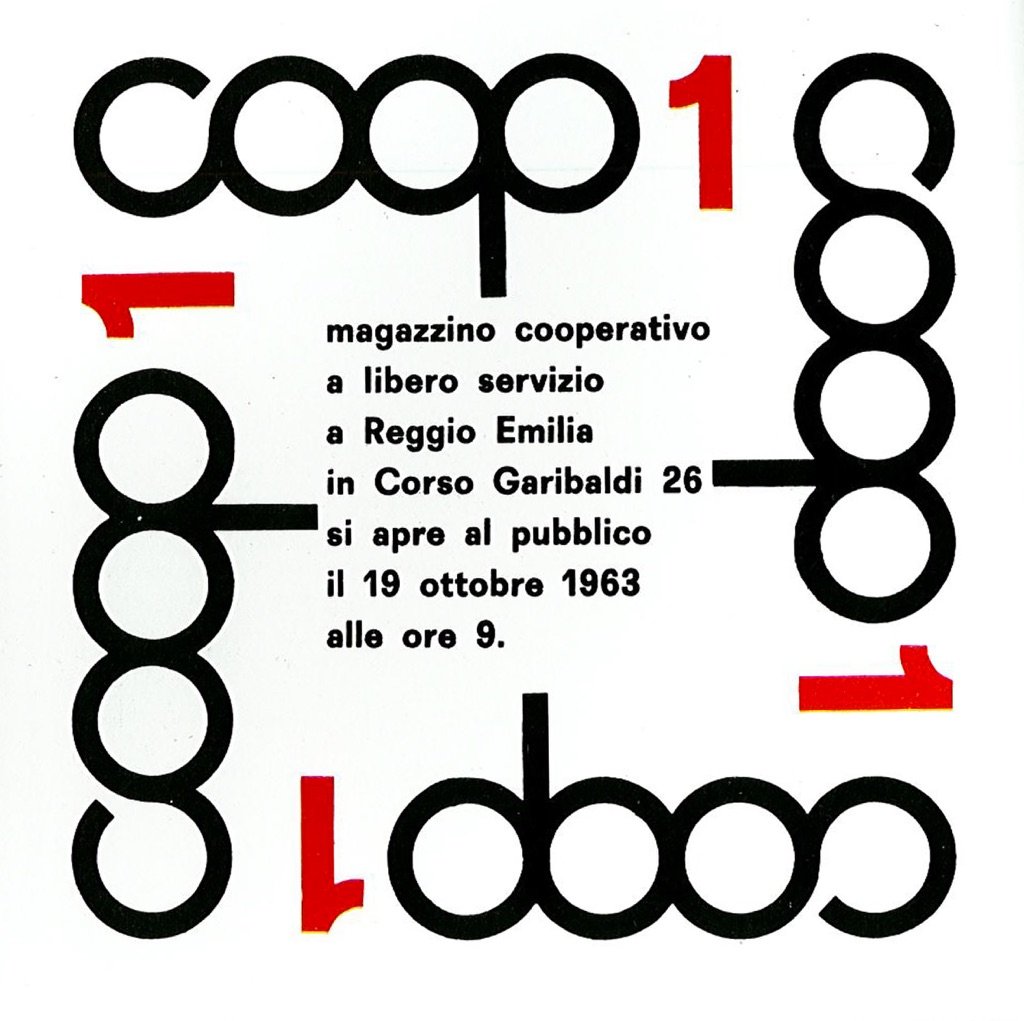

Queste interviste ci ricordano che non possiamo più accontentarci della lettura per cui la storia della grafica italiana è divisa fra grafica di pubblica utilità (Albe Steiner, Bob Noorda, Massimo Dolcini) e grafica creativa (Armando Testa, Erberto Carboni, Bruno Munari). Oggi il committente non è più solo quello pubblico o quello privato, così come lo spazio intimo e collettivo non hanno più una divisione così netta nella gestione della quotidianità. Di conseguenza, la relazione tra produttore e società deve essere riletta e studiata con nuovi strumenti interpretativi.

– Lorenzo Bruni

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #50

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati