Provincia Cosmica. La mappatura di Artribune sugli artisti che non stanno in città: intervista a Giovanni Gaggia

La nuova rubrica “Provincia Cosmica” dà voce agli artisti che per scelta lavorano distanti dai grandi centri culturali d’Italia. Una serie di interviste, curate da Alex Urso, per interrogarsi sul tema della marginalità. Il primo artista è Giovanni Gaggia

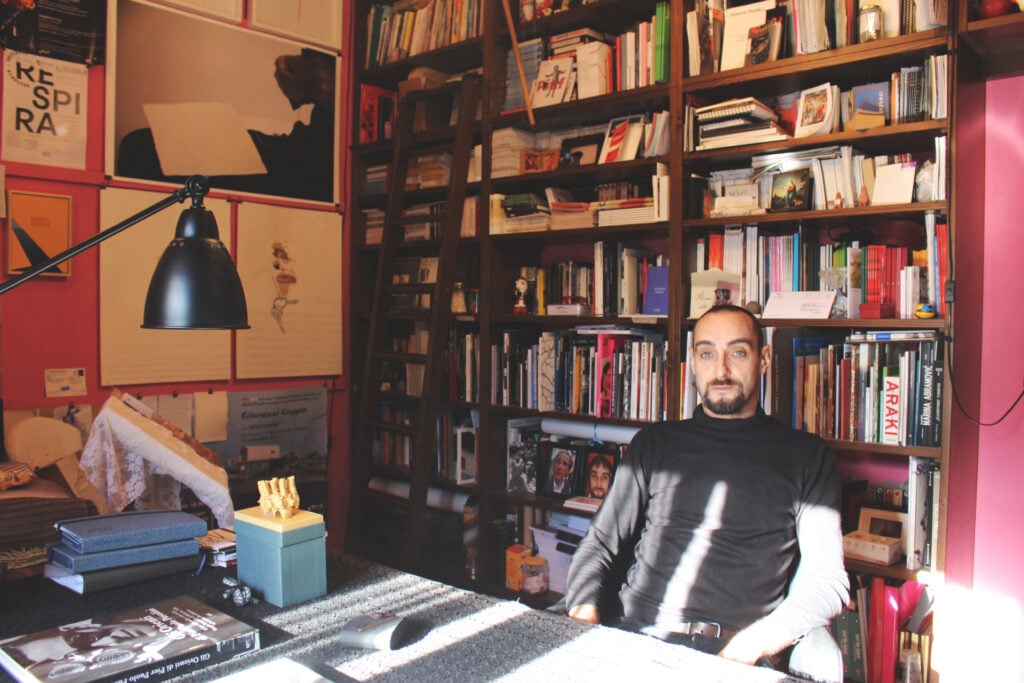

Giovanni Gaggia nasce a Pergola nel 1977. Dopo essersi formato presso la Scuola del Libro di Urbino, intraprende una ricerca in cui media diversi convivono: disegno, scultura, fotografia e performance. Sempre attento a tematiche sociali, politiche e storiche (come dimostrano le opere Quello che doveva accadere e Inventarium), l’artista ha fondato nel 2007 Casa Sponge, la prima residenza per artisti delle Marche: un luogo di accoglienza e promozione dell’arte contemporanea lontano dai grandi centri culturali del Paese.

Intervista a Giovanni Gaggia

Partiamo dalla geografia: vivi e lavori nel pesarese, e sei una figura profondamente attiva in ambito culturale (basti citare il denso programma di iniziative che hai organizzato nell’ambito di Pesaro Capitale della Cultura 2024). Che contesto hai intorno a te?

Vivo all’apice della collina di Mezzanotte, un luogo marginale dal punto di vista culturale ma straordinario da quello ambientale: qui il paesaggio sa generare visioni. Siamo nell’alto pesarese, una terra di mezzo tra l’Adriatico e l’Appennino, tra la memoria contadina e un futuro che stenta a definirsi. Ciò che trovo incredibile è che, in un paese di settemila abitanti, vivano e lavorino figure centrali della cultura contemporanea: il mio vicino di casa è Davide Quadrio, direttore del MAO di Torino; nelle frazioni abitano Simone Massi e Gedske Ramløv; poco più in là, sulle altre colline, Roberto Coda Zabetta; d’estate tornano anche Grazia Toderi e Gilberto Zorio. Una piccola comunità che si incontra e dialoga.

…e che sicuramente ti è da stimolo nell’affrontare i tuoi progetti.

Certamente. Questo modo di vivere è ciò che mi ha spinto a progettare il vasto programma BLU: il colore della Cuccagna (per Pesaro Capitale della Cultura 2024), partito da una mostra al Museo dei Bronzi Dorati di Pergola e poi diffuso nel Montefeltro fino a Pesaro. Gli artisti hanno lavorato nei territori, realizzando le opere con le comunità che li abitano. È nata così una rete di persone, istituzioni e associazioni che stanno ripensando la cultura come processo condiviso. È questa la filosofia e la metodologia in cui mi riconosco: immaginare piccole comunità consapevoli.

Hai sempre vissuto qui o ci sei tornato in età adulta?

Sono nato e cresciuto qui, poi mi sono allontanato per gli studi e i primi anni di lavoro, come accade a molti. Ma in un momento di grande crisi personale e professionale ho sentito il bisogno di tornare, di radicare il mio lavoro nel punto esatto da cui è partita la mia esistenza, in un luogo dove il vuoto è protagonista. Ritornare ha significato guardare questi paesaggi con occhi nuovi e capire che da qui si può parlare senza imitare modelli preesistenti. È stata una scelta di vita che poi è diventata poetica.

A livello emozionale, cosa ti lega a questi territori?

Mi lega la memoria, soprattutto quella familiare. Ogni volta che rientro dopo una trasferta sento ancora l’odore di mia nonna. Sono luoghi che ti mettono alla prova emotivamente: da qui non sento i rumori né vedo le luci della città. Ti chiedono di ascoltarti, ti obbligano a rallentare. Il legame, da affettivo, diventa politico: è la volontà di restare, che si trasforma in una lotta per il diritto di poterlo fare. Rispondere alla domanda “da dove vieni?” con “da Mezzanotte” è impagabile.

La residenza per artisti Casa Sponge a Pergola

Proprio qui, a due passi da Pergola, nel 2007 hai creato la prima residenza d’artista delle Marche: Casa Sponge, un luogo del cuore per tanti artisti che sono cresciuti in questa regione. Me ne parli?

Casa Sponge nasce nel 2007 come gesto d’urgenza. Dovevo dare forza alla mia scelta di vita: tornai per ritrovarmi, e mi ritrovai in un luogo dove ero fisicamente e realmente solo. Aprire le porte di casa è stato un gesto simbolico, ma concreto: come far arrivare qualcuno in un luogo dove il passaggio non esisteva? All’epoca non c’erano spazi simili nelle Marche e sentivo il bisogno di un posto dove l’arte potesse accadere liberamente, senza vincoli istituzionali o di mercato.

Cosa è accaduto poi?

Negli anni Casa Sponge è diventata un luogo di incontro e progettazione, dove la simbologia si è trasformata in realtà: un rifugio, un laboratorio, un organismo in continua evoluzione. Qui sono passati artisti, curatori, studenti, viaggiatori, persone comuni. Abbiamo costruito insieme momenti di confronto, residenze, mostre, performance, progetti editoriali e azioni collettive. La missione è sempre stata creare una comunità attraverso l’arte, in dialogo costante con il paesaggio e con le fragilità del nostro tempo.

Com’è nato il progetto? Quali intenzioni lo hanno guidato e di quali strumenti programmatici e finanziari ti sei servito in questi anni?

È nato dall’esigenza di costruire un luogo dove poter vivere e lavorare, ma anche condividere. All’inizio c’era pochissimo: una casa di campagna, un piccolo gruppo di amici, tanta confusa energia. Nessun finanziamento, solo autofinanziamento e relazioni – e così per gran parte di questi vent’anni. La vera forza di Casa Sponge è sempre stata la rete umana. La progettualità si è costruita giorno per giorno, con attenzione all’etica e al senso delle cose. Col tempo sono arrivate collaborazioni, bandi regionali e nazionali che hanno sostenuto i progetti esterni. Il nostro strumento più grande è stato il tempo, e la capacità di fare molto con poco.

In che maniera ti leghi a realtà culturali, politiche e imprenditoriali che lavorano sullo stesso territorio? Trovi accoglienza e preparazione in questo senso?

La cultura contemporanea, e ancor più l’arte, è spesso percepita come qualcosa di estraneo o inutile, perché difficilmente produce grandi numeri. Tuttavia, ho trovato ascolto in alcuni amministratori giovani e illuminati che hanno riconosciuto in Casa Sponge una possibilità per il territorio e per le comunità che lo abitano. Hanno compreso la cultura come bene comune, non come ornamento. Da vent’anni si parla di “fare rete”, ma raramente lo si è fatto davvero. Vedo però un atteggiamento diverso nelle nuove generazioni di artisti, che collaborano tra loro in modo spontaneo e concreto. Quando l’incontro avviene su basi sincere, i risultati sono profondi.

Arte e politica nella pratica di Giovanni Gaggia

Come artista sei sempre molto sensibile a tematiche di stretta attualità. Che impatto pensi che debba e possa avere un artista quando opera in contesti marginali?

Credo che l’artista debba agire come un catalizzatore: raccogliere, elaborare e restituire. Nei contesti marginali il suo ruolo è ancora più importante, perché può attivare processi di consapevolezza e aprire spazi di libertà e di confronto dove prima non c’erano. L’impatto non è immediato, ma sedimenta nel tempo. È un lavoro politico nel senso più alto: prendersi cura della comunità attraverso l’immaginazione.

Dal 2023, ad esempio, porto avanti Com’è il cielo in Palestina?, un percorso nato da lontano che ha trovato un’urgenza nuova dopo gli accadimenti in Israele del 7 ottobre. È tuttora in corso, ed è stato presentato anche a Catania in appoggio alla Global Sumud Flotilla. Si parla di un cielo comune: un’esperienza comunitaria e collettiva, nata dal dialogo con uomini e donne delle comunità locali, per poi diffondersi ovunque – nelle città come nei luoghi più marginali. Anche qui è nata una grande comunità che, attraverso una pratica collettiva, ha potuto esprimere il proprio pensiero e fare qualcosa insieme agli altri. Da questo percorso è nata una grande installazione, esposta alla Casa della Memoria di Milano. Ciò che è partito dalla marginalità, dunque, non lo è più.

È sbagliato intendere Casa Sponge come una sorta di performance lunga quasi vent’anni? In fondo si tratta di una tua opera d’arte. Forse la più impattante e longeva.

Non è sbagliato, anzi. Casa Sponge è un’estensione del mio lavoro: la mia più grande performance, continua e infinita, fatta di relazioni, presenza e tempo. È una grande opera collettiva, in cui io sono solo uno dei tanti autori. Forse è la mia opera più importante, perché ha attraversato quasi vent’anni restando sempre viva, capace di evolversi insieme ai cambiamenti personali e sociali. Ogni volta che qualcuno entra a Casa Sponge si sente parte di qualcosa e quella performance continua.

Alex Urso

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati